导航雷达作为舰船导航与避碰系统的核心装备,在远洋航行、港口调度及海上安全监控中具有决定性作用。舰船面临复杂海况和密集通航环境,对雷达远距离探测性能提出严苛要求。远洋航行中,雷达需对目标持续监测,为舰船规避障碍物预留充足决策时间。海上搜救、反海盗等任务中,雷达对远距离小型目标的探测能力影响任务执行效率[1]。远距离探测性能是保障海上安全、提升航行效率的关键技术基础。随着智能船舶、无人航运技术发展,舰船导航雷达应用场景向自动化、智能化转变,对远距离探测性能需求愈发迫切。当前舰船导航雷达测试以静态场地测试为主,难以模拟海浪杂波、多径效应等真实海况,建立符合舰船应用场景的远距离探测性能测试体系成为智能航运技术落地的关键。

国际上船用导航雷达远距离探测技术已形成成熟体系。日本古野FAR-2518雷达采用X波段宽脉冲技术,标准海况下对10 m×10 m目标探测距离达60 n mile,配合海浪杂波抑制算法,4级海况下20 n mile外目标虚警率控制在0.5次/h以内;德国海道尔夫NaviRadar-X系列通过相控阵天线技术,实现30 n mile内多目标同时跟踪,方位精度±0.5°;挪威康士伯ARC-52雷达整合高频地波雷达数据,通过电离层反射实现200 n mile外船舶动态追踪。测试技术方面,美国ROHDE&SCHWARZ开发MarineRadarTest系统,可模拟不同海况下的回波信号衰减,支持舰船雷达80 n mile级探测性能实验室验证。

国内舰船导航雷达在远距离探测领域取得显著进展,中船724所NR-

基于舰船导航需求,本文构建考虑海浪杂波、海水盐雾衰减、多径反射的海上电磁波传播模型,定义适用于舰船的关键指标,开发海况模拟、动态目标、电磁干扰三位一体测试平台,通过三轴摇摆台模拟船舶运动,超声波雾化装置复现海雾环境,矢量信号发生器产生典型干扰信号,实现舰船雷达真实航行条件下远距离探测性能的全面验证。

1 海上电磁波传播模型构建及测试平台开发 1.1 电磁波传播模型构建本文构建的海上电磁波传播模型是在传统雷达方程的基础上,基于海洋环境进行适当修正[4]。基于Friis传输方程构建基础模型,针对海上特有的多路径传播与介质衰减特性,引入海浪杂波损耗、盐雾吸收损耗及海面反射干涉损耗等修正项。修正后的雷达方程表达式为:

| $ {P_r} = \frac{{{P_t}{G_t}{G_r}{\lambda ^2}\sigma }}{{{{(4 {\text{π}} )}^3}{R^4}}} \cdot \frac{1}{{{L_s} \cdot {L_c} \cdot {L_m}}}。$ | (1) |

式中:Ls为海浪散射损耗因子;Lc为盐雾吸收损耗因子;Lm为多径干涉损耗因子。该模型通过将海洋环境参数量化为衰减系数,实现对传统方程的场景适配。Pr为接收功率,即雷达接收机接收到的目标回波功率;Pt为发射功率,即雷达发射机输出的电磁波功率;Gt为发射天线增益,表征发射天线将能量集中辐射的能力;Gr为接收天线增益,反映接收天线对回波信号的收集效率;λ为工作波长,由雷达工作频率决定,如X波段波长约0.03 m;σ为目标雷达散射截面(RCS),表示目标对电磁波的后向散射能力;R为目标距离,即雷达与目标之间的直线距离。

1)海浪杂波建模

为了更好地描述海洋环境的电磁特性,并进一步解析海浪杂波,采用Pierson-Moskowitz海浪谱描述海面粗糙度,建立1~6级海况下的杂波功率谱密度函数:

| $ S(f) = \frac{A}{{{f^4}}}\exp \left( { - \frac{B}{{{f^2}}}} \right)。$ | (2) |

式中:A=8.1×10−3为风速常数;B=(0.032U)2;U为风速,通过该谱函数推导不同海况下的杂波强度与浪高的对应关系。

2)盐雾衰减机制

基于MIE散射理论,建立盐雾粒子对电磁波的衰减模型。当盐雾浓度为C时,衰减率α满足经验公式:

| $ \alpha = 0.12{C^{0.8}} + 0.05\sqrt C。$ | (3) |

该式通过海上雷达探测实测数据拟合,在2~500 mg/m3浓度范围内误差≤±4%。

3)多径反射效应

采用双径模型描述海面反射,反射系数Γ的表达式为:

| $ \varGamma = \left| {\frac{{\sin \theta - \sqrt {{\varepsilon _r} - {{\cos }^2}\theta } }}{{\sin \theta + \sqrt {{\varepsilon _r} - {{\cos }^2}\theta } }}} \right|。$ | (4) |

式中:εr为海水介电常数;εr随温度和盐度变化;θ为入射角,在2.5 GHz频段典型值为81°±3°。

4)衰减因子的确定

定义海况综合衰减因子L为多物理场衰减的乘积:

| $ L = {L_s} \cdot {L_c} \cdot {L_m} = {10^{0.1({\alpha _s} + {\alpha _c} + {\alpha _m})}}。$ | (5) |

式中:盐雾吸收损耗αc采用前述经验式(3)计算,海浪散射损耗αs与海况等级S满足以下关系:

| $ {\alpha _s} = 0.5S + 0.2{S^2} 。$ | (6) |

多径干涉损耗αm与船舶航速V、航向角

| $ {\alpha _m} = 3{\log _{10}}(V) + 0.05\phi 。$ | (7) |

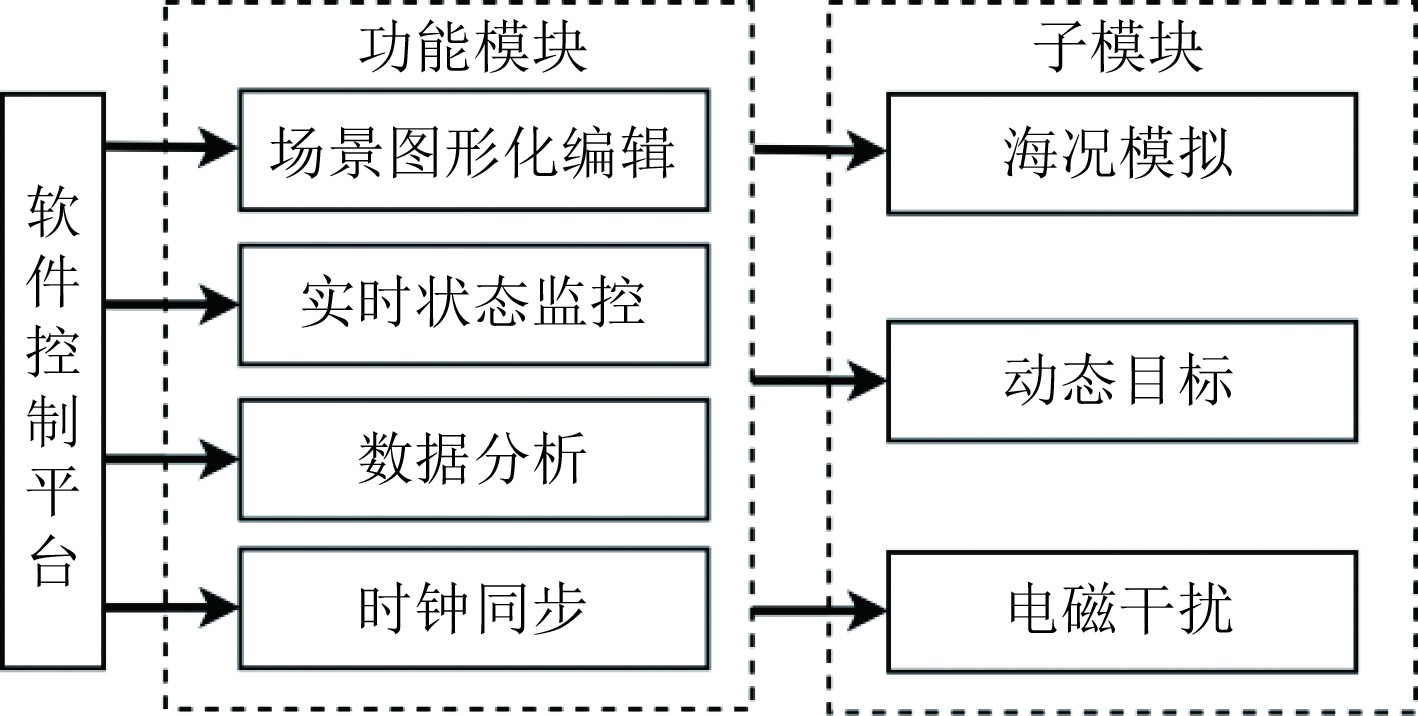

三位一体测试平台是针对舰船导航雷达远距离探测性能测试需求开发的综合性实验系统,采用“海况模拟-动态目标-电磁干扰”三位一体的架构设计,系统能够实现场景的图形化编辑、实时状态监控、数据分析以及时钟同步功能,通过多物理场环境复现与协同控制,实现对雷达在真实航行条件下远距离探测能力的全面验证[5 − 6]。海况模拟、动态目标、电磁干扰3个功能模块通过工业级主控系统实现同步控制与数据交互,可模拟1~6级海况、50 n mile外动态目标及复杂港口电磁环境,满足GJB74-2018等行业标准的测试要求。系统控制平台功能如图1所示。

|

图 1 系统控制平台功能 Fig. 1 System control platform functions |

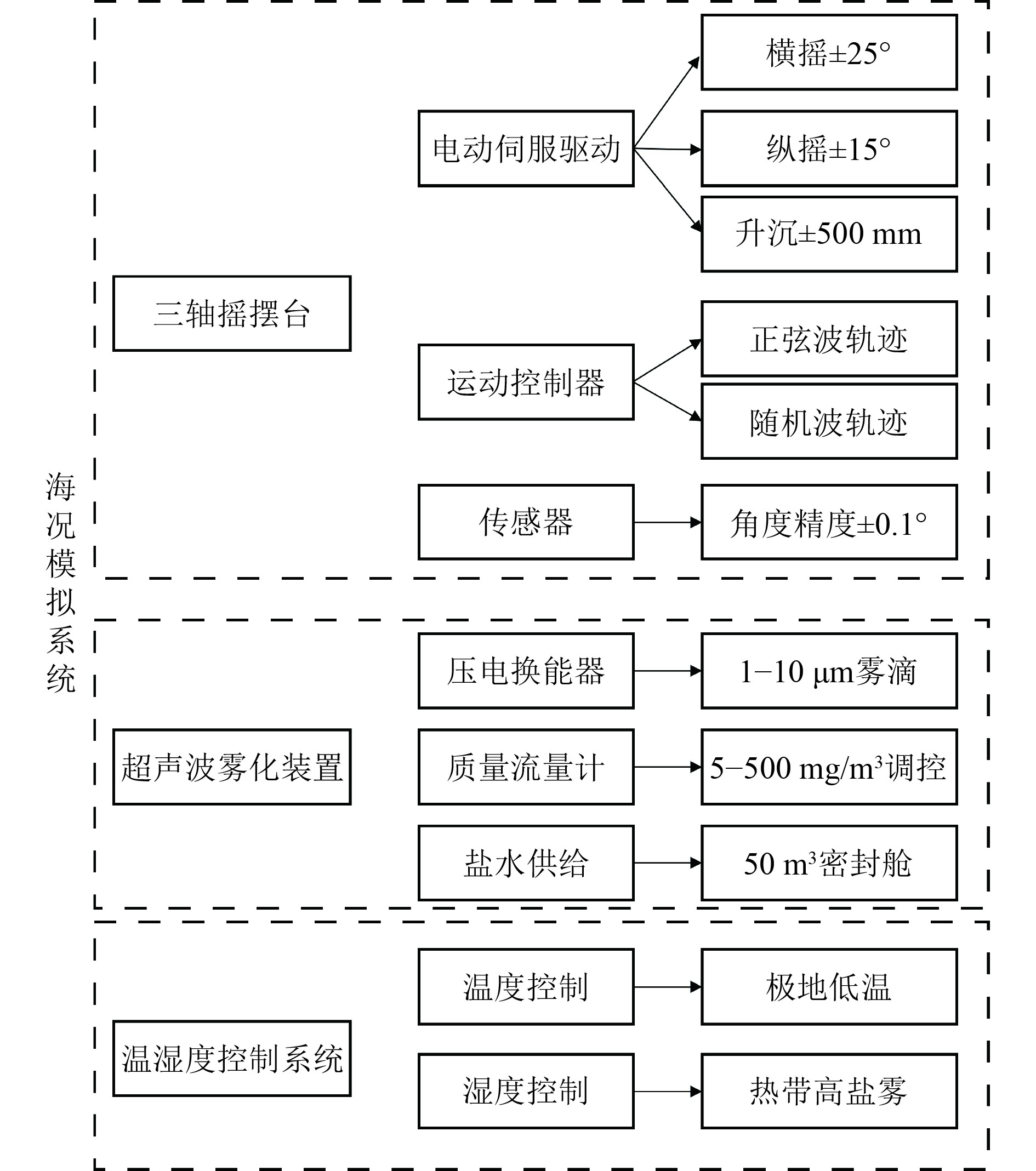

1)海况模拟系统作为平台的环境基础模块,由三轴摇摆台、超声波雾化装置以及温湿度控制系统构成,如图2所示。三轴摇摆台采用电动伺服驱动结构,具备横摇±25°、纵摇±15°、升沉±500 mm的三自由度运动能力,通过拟合实测海浪数据生成正弦波或随机波运动轨迹,可精确复现船舶在不同海况下的摇摆姿态,角度控制精度达±0.1°。超声波雾化装置利用压电式换能器将盐水溶液转化为1~10 μm的雾滴,通过质量流量计调节供给量,在50 m3密封环境舱内实现5~500 mg/m3盐雾浓度的精准控制,配合温湿度控制系统,可模拟极地低温、热带高盐雾等极端海洋大气环境。

|

图 2 海况模拟系统结构 Fig. 2 The structure of the sea condition simulation system |

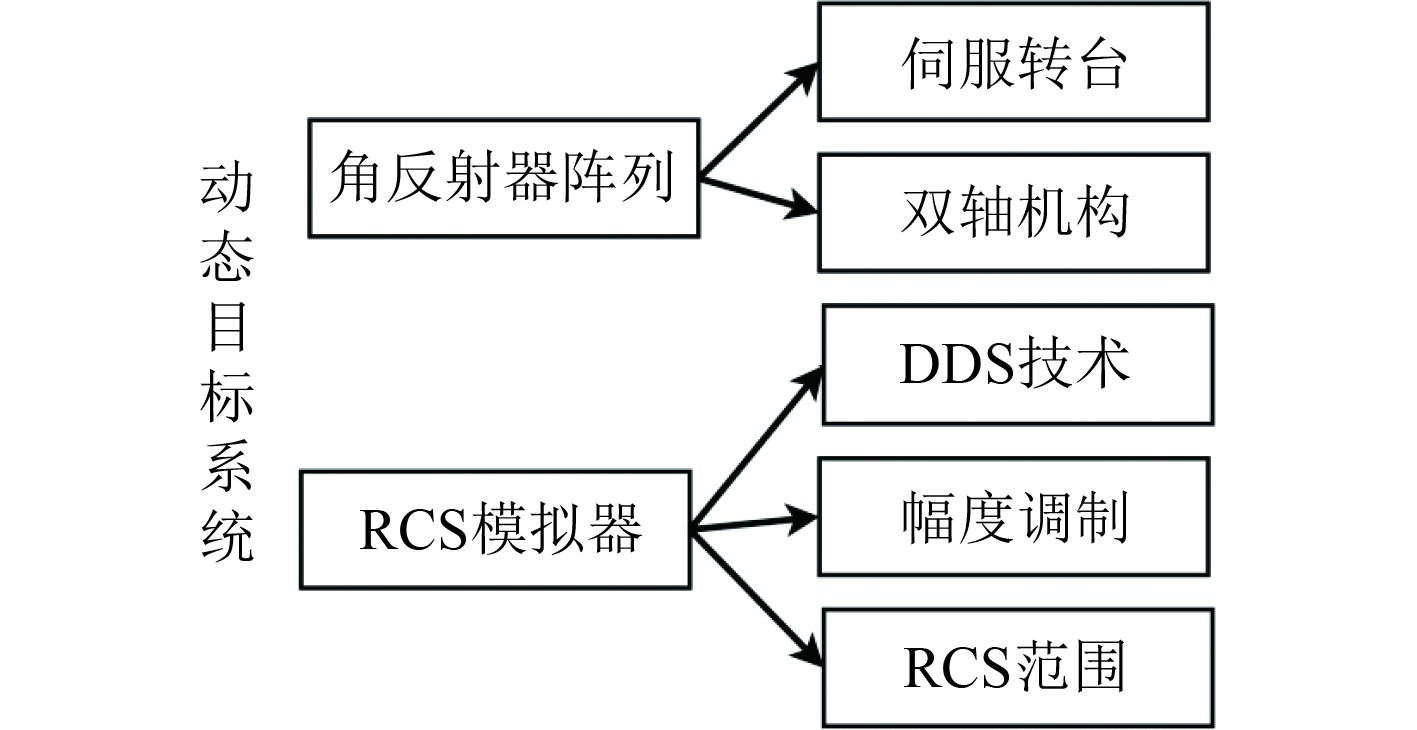

2)动态目标系统承担远距离目标特性与运动轨迹的模拟功能,其结构如图3所示,由伺服驱动角反射器阵列与目标RCS模拟器组成[7]。伺服转台搭载8组可调节RCS的角反射器,通过双轴机构结构实现方位角0~360°、俯仰角−45°~+45°的转动,配合伺服电机驱动,可模拟0~300 m/s径向速度与0~100 m/s切向速度的动态目标运动。目标RCS模拟器基于DDS技术,在X/Ku波段(8~18 GHz)范围内生成幅度调制信号,实时模拟目标雷达散射截面随距离、角度的变化,RCS模拟范围达−20~50 dBm2,幅度精度±1 dB,可复现船舶、救生艇等不同类型目标的电磁散射特性。

|

图 3 动态目标系统结构 Fig. 3 Dynamic target system structure |

3)电磁干扰系统用于模拟海上复杂电磁环境,包含矢量信号源与多径反射阵列,其结构如图4所示。其中矢量信号源覆盖2~20 GHz频率范围,支持AM/FSK/QAM等调制方式,可生成同频干扰、邻频干扰等多种类型信号,干扰功率密度最高达10 μW/cm2,满足港口密集电磁环境的模拟需求。多径反射阵列由10 m×10 m金属反射板组成,通过相位控制单元调节各阵元信号延迟,复现海面反射导致的多径干涉效应,可精确控制反射时延(0.1~10 μs)与幅度衰减(0~30 dB),模拟单径或多径传播场景。整个平台通过基于LabVIEW开发的软件控制平台实现集成管理,该平台具备场景图形化编辑、实时状态监控与数据分析功能,采用IEEE1588精密时钟协议实现各子系统纳秒级同步,确保海况、目标、干扰信号的协同模拟精度。

|

图 4 电磁干扰系统结构 Fig. 4 Electromagnetic interference system structure |

基于三位一体测试平台的海况模拟系统,在X波段,波长为0.03 m条件下,对某型舰载雷达进行1~6级海况下的远距离探测性能测试,雷达发射功率为50 kW,天线增益35 dB。实验通过三轴摇摆台模拟船舶运动姿态,超声波雾化装置控制盐雾浓度,测试雷达对20 n mile外10 m×10 m标准角反射器的检测概率与探测距离衰减情况,结果如表1所示。结果显示,1级海况下雷达探测距离为52.3 n mile,检测概率98.7%;随海况等级升高,海浪散射与盐雾衰减导致探测距离逐渐缩短,6级海况(浪高6 m,盐雾浓度200 mg/m3)时探测距离降至31.5 n mile,检测概率72.4%。实测数据与海况衰减模型预测值的相对误差≤±4.8%,验证了模型中海浪散射损耗

|

|

表 1 不同海况对雷达远距离探测的影响 Tab.1 The influence of different sea conditions on long-range radar detection |

利用平台电磁干扰系统生成同频干扰信号,测试雷达在电磁环境下的抗干扰能力。实验设定3级海况,浪高2.5 m、盐雾浓度50 mg/m3,目标为15 n mile外RCS=1000 m2的动态目标,航速20 kn,逐步增大干扰功率密度(0~10 μW/cm2),记录雷达检测概率与虚警率变化。如表2所示当干扰功率密度为2 μW/cm2时,检测概率从92.1%降至85.6%,虚警率0.3次/h;当干扰功率密度增至8μW/cm2时,检测概率68.3%,虚警率升至1.2次/h。实验表明,雷达抗同频干扰容限阈值为5 μW/cm2,此时检测概率≥70%、虚警率≤1次/h,与模型预测的15 n mile外检测概率保持率≥75%指标相比,偏差在±5.2%以内,验证了干扰模型

|

|

表 2 电磁干扰对雷达远距离探测的影响 Tab.2 The influence of electromagnetic interference on long-range detection by radar |

本文围绕舰船导航雷达远距离探测性能展开,构建模型与测试平台并完成验证,对提升舰船导航技术水平、保障海上航行安全具有重要价值,研究成果可应用于雷达研发测试、性能认证等多个领域,结论如下:

1)通过对传统雷达方程的修正,构建了考虑海浪杂波损耗、盐雾吸收损耗及海面反射干涉损耗的海上电磁波传播模型,经实验验证,该模型预测值与实测数据相对误差≤±4.8%,能有效量化海洋环境对雷达探测性能的影响。

2)开发的“海况模拟-动态目标-电磁干扰”三位一体测试平台,实现了1~6级海况、50 n mile外动态目标及复杂港口电磁环境的模拟,经多场景测试,平台各系统协同控制精度高,可全面验证雷达在真实航行条件下的远距离探测性能,为舰船雷达性能评估提供了可靠手段。

| [1] |

闫明松, 魏旭鸿. 海上编队舰载雷达协同探测技术研究[J]. 舰船电子对抗, 2021, 44(4): 7-11+120. YAN M S, WEI X H. Research on cooperative detection technology of shipborne radars in maritime formation[J]. Shipboard Electronic Countermeasure, 2021, 44(4): 7-11+120. |

| [2] |

石磊, 吴苏兴, 常德杰, 等. 舰船小桅对雷达探测性能影响研究[J]. 雷达与对抗, 2022, 42(2): 30-33+43. SHI L, WU S X, CHANG D J, et al. Study on Influence of ship small mast on radar detection performance[J]. Radar & ECM, 2022, 42(2): 30-33+43. |

| [3] |

李敢, 倪海参, 上官子柠, 等. 水面舰船雷达波SAR成像隐身技术研究[J]. 舰船科学技术, 2025, 47(1): 149-153. LI G, NI H S, SHANGGUAN Z N, et al. Research on SAR imaging stealth technology of surface ship radar wave[J]. Ship Science and Technology, 2025, 47(1): 149-153. |

| [4] |

孙灿, 王豫, 刘晓英, 等. 不同云雾和降水条件下相干多普勒测风激光雷达探测性能分析[J]. 大气与环境光学学报, 2025, 20(3): 312-324. SUN C, WANG Y, LIU X Y, et al. Detection performance analysis of coherent doppler wind lidar under different cloud, fog and precipitation conditions[J]. Journal of Atmospheric and Environmental Optics, 2025, 20(3): 312-324. |

| [5] |

李道京, 高敬涵, 崔岸婧, 等. 相干探测激光雷达性能分析和三维成像阵列探测器研究[J]. 光学学报(网络版), 2025, 2(12): 4−9. LI D J, GAO J H, CUI A J, et al. Performance analysis of coherent detection lidar and research on 3D imaging array detector[J]. Acta Optica Sinica (Online Edition), 2025, 2(12): 4−9. |

| [6] |

司梦祥, 杨风暴, 宋杰. 非合作多基地雷达系统性能仿真分析[J]. 雷达科学与技术, 2024, 22(1): 69-76+86. SI M X, YANG F B, SONG J. Performance simulation analysis of non-cooperative multistatic radar system[J]. Radar Science and Technology, 2024, 22(1): 69-76+86. |

| [7] |

蒋千, 吴昊, 王燕宇. 机载多功能海上监视雷达系统设计与关键技术研究[J]. 雷达学报, 2019, 8(3): 303-317. JIANG Q, WU H, WANG Y Y. System design and key technology research of airborne multifunctional maritime surveillance radar[J]. Journal of Radars, 2019, 8(3): 303-317. DOI:10.12000/JR19045 |

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47