随着在现代海战与远洋航行中,大型舰船作为海上移动作战平台与运输枢纽,其电力系统承担着保障舰载设备运行、维持舱室生活设施等关键任务。然而传统的舰船舱室输电线路布局主要依赖人工经验设计,在复杂舱室环境下暴露出诸多问题。线路铺设存在冗余现象,不仅浪费线缆材料,还增加了线路重量,影响舰船的航行性能;大量交错的线路占用了有限的舱室空间,限制了其他设备的安装与人员活动;并且在维护检修时,复杂的线路走向使得故障排查难度大、耗时长。随着舰船功能的日益复杂,电力需求不断攀升,传统布局难以满足供电可靠性与灵活性的要求。智能化布局设计通过引入先进的传感器技术、优化算法与人工智能手段,能够实现输电线路的科学规划与智能管理。这不仅有助于提升舰船电力系统的可靠性,降低故障发生概率,还能增强系统的灵活性,更好地适应不同工况下的电力需求变化,对提升舰船的整体生存能力与作战效能具有重要意义[1 − 2]。

国外在舰船输电线路智能化布局领域起步较早,部分发达国家已将人工智能与优化算法应用于舰船电力系统设计。美国在新型舰艇研发中,尝试利用遗传算法对输电线路路径进行优化,以减少线路损耗;日本则侧重于研究智能传感器在舰船电力线路监测中的应用,实现对线路状态的实时感知。国内相关研究近年来也取得了一定进展,一些科研机构和高校开展了舰船电力系统优化布局的理论研究,并在部分小型船舶上进行了初步实践[3]。但与国外相比,在智能化技术深度融合、实际工程应用效果等方面仍存在差距,尤其在大型舰船舱室这种空间高度复杂、电磁环境恶劣、可靠性要求极高的场景下,智能化布局设计的研究与应用仍有待完善。

1 大型舰船舱室输电线路布局需求分析为实现大型舰船舱室输电线路的智能化布局,需要对舱室的输电线路需求进行分析[4]。输电线路在舰船电力系统中承担着电力传输、分配和保护的重要功能。其需要将发电装置产生的电能高效、稳定地输送到各个用电设备,合理分配电力资源,确保不同负载都能获得合适的电压和电流。同时,输电线路还需具备完善的保护功能,当出现过载、短路、漏电等故障时,能够迅速切断电源,防止故障扩大,保护设备和人员安全。此外,随着舰船电力系统的智能化发展,输电线路还需与其他系统实现信息交互与协同控制,以满足整体系统的智能化运行需求。

动力舱舱室空间狭小,设备众多,且存在大量大功率电机和变压器等强电磁干扰源。在智能化布局设计中,首先需要结合电力参数需求,运用遗传算法规划输电线路路径。将动力线路与控制线路分层、分区铺设,采用屏蔽线缆减少电磁干扰,并设置独立的接地系统[5]。

作战指挥舱对电力供应的稳定性和电磁兼容性要求极高。在布局设计时,将关键设备的供电线路进行冗余设计,确保在部分线路故障时仍能正常运行。运用电磁兼容设计技术,对线路进行特殊屏蔽和滤波处理,防止电磁干扰影响通信和指挥设备的正常工作。

2 大型舰船舱室输电线路智能化布局设计实现大型舰船舱室的智能化布局需要获取大量的基础数据,这就需要使用数据采集与感知技术,在此基础上再使用布局优化算法,实现舱室输电线路的智能化布局设计。

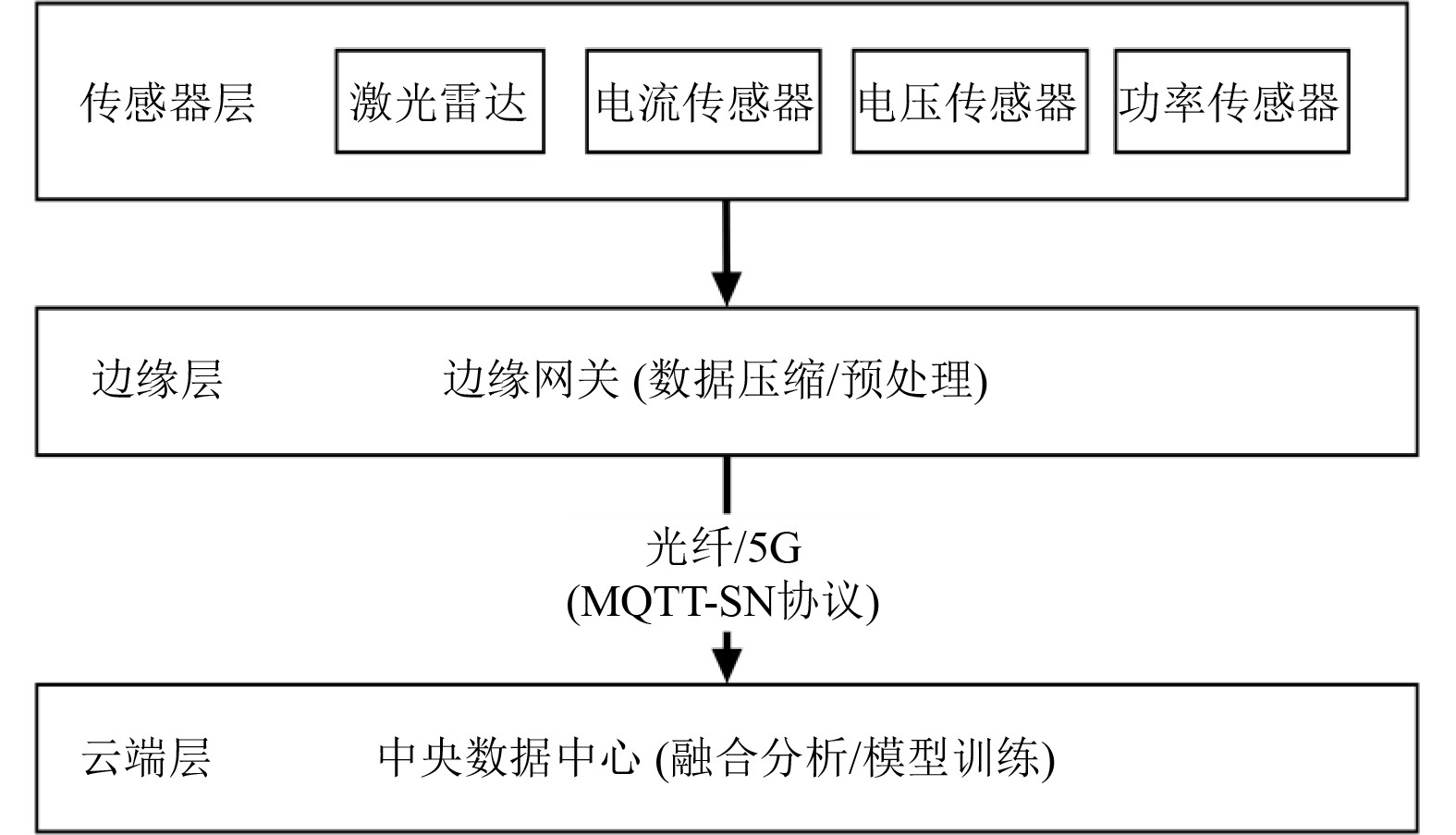

2.1 输电线路智能布局设计流程大型舰船舱室输电线路布局设计流程如图1所示,首先从数据采集开始,利用激光雷达和各类传感器获取舱室空间信息与电力参数数据,并对数据进行预处理和整合。然后,基于数据和设计要求,运用布局优化算法生成多个候选布局方案,通过智能化决策支持系统对候选方案进行评估和比较,筛选出最优方案。在方案实施前,还需进行电磁兼容性仿真验证和施工可行性分析,确保方案的合理性和可操作性。最后,按照设计方案进行输电线路的铺设与安装,并在运行过程中对线路状态进行实时监测与反馈优化。

|

图 1 数据采集与传输架构 Fig. 1 Data acquisition and transmission architecture |

在舰船舱室输电线路智能化布局中,数据采集与感知技术是实现精准建模与智能决策的基础,表1为电力参数感知传感器配置表。激光雷达(LiDAR)技术作为舱室空间信息采集的核心手段,通过发射纳秒级激光脉冲并测量回波时间(ToF),可实现对舱室三维环境的高密度点云扫描。例如,采用多线激光雷达(如Velodyne VLP-16)对舱室进行环绕扫描时,每秒可生成数万点云数据,通过点云配准与曲面重建算法,能够精确还原舱室结构轮廓、设备位置及障碍物分布。这些数据经网格化处理后,可生成分辨率达厘米级的数字孪生模型,为线路路径规划提供带拓扑关系的三维空间约束条件。

|

|

表 1 电力参数感知传感器配置表 Tab.1 Configuration table of Power parameter sensing sensor |

电力参数的实时感知依赖于多类型传感器的协同部署。在舰船动力舱的高压输电线路中,霍尔电流传感器可非接触式测量交变电流,配合罗氏线圈实现宽频带(50 Hz~100 kHz)谐波分析,电容式电压传感器通过分压原理采集实时电压,并内置暂态电压抑制电路,可捕捉微秒级电压暂升/暂降事件。所有传感器通过时分复用(TDM)技术同步采样,确保电流与电压信号的相位差测量误差小于0.1°,为功率计算与故障定位提供精确数据基础。

数据传输环节采用“边缘计算+云端协同”架构(见图1)。在舱室本地部署边缘网关(如NVIDIAJetsonNano),对原始点云数据进行下采样压缩(压缩比达10∶1),对电力参数进行异常值检测,仅将有效特征数据(如线路曲率、负载峰值)通过光纤或5G网络传输至中央数据中心。通信协议采用轻量化的MQTT-SN,通过发布/订阅模式实现数据传输延迟低于50 ms,同时利用AES-256加密确保舰船电力系统数据安全。

2.3 输电线路智能布局算法遗传算法(GA)和粒子群算法(PSO)等智能优化算法在解决复杂布局问题方面具有独特优势。GA算法通过模拟生物进化过程中的选择、交叉、变异等操作,对输电线路布局方案进行迭代优化。在应用于舰船舱室输电线路布局时,可将线路路径、线缆规格等参数进行编码,作为GA算法中的个体,以线路长度、功率损耗等为目标函数,通过多代进化搜索最优布局方案[6]。PSO算法通过模拟鸟群觅食时个体与群体的协作行为,在解空间中持续迭代搜索最优解。在输电线路布局优化中,每个粒子代表一种布局方案,粒子根据自身历史最优解和群体历史最优解调整飞行方向和速度,逐步逼近最优布局[7]。

本文结合GA算法的全局搜索能力与PSO算法的局部优化效率,分阶段提升布局质量:

1)阶段一:GA算法粗搜索

生成初始解集,通过Pareto前沿筛选50个非支配解(如路径短但损耗高的方案与损耗低但路径长的方案并存),作为PSO粒子初始位置。

2)阶段二:PSO算法精优化

将GA输出的离散路径转化为连续参数(如弯曲半径、敷设高度),通过PSO最小化弯曲损耗:

| $ {L}_{\text{bend}}={\displaystyle \sum {\theta }_{i}}\cdot {k}_{i} 。$ | (1) |

式中:

3)阶段三:参数融合

GA的交叉变异操作提供多样性,PSO的速度更新机制加速收敛,当PSO在连续参数空间中探索到更优的参数组合,比如输电线路弯曲半径减少15%,这意味着线路布局可以进一步优化。此时将这些连续参数的优化成果转化为对路径的调整建议,增加或调整中间节点,然后通过GA的变异操作,将这些建议注入到GA的种群中,引导GA后续的进化方向。

为了在搜索最优布局时既保证多样性,又能在后期聚焦精确优化,引入模糊逻辑控制器来动态调整 GA的变异率pm和PSO的惯性权重ω。具体公式如下:

| $ \left\{ {\begin{aligned} &{{p_m} = 0.1 + 0.4 \cdot \displaystyle\frac{{{\sigma _f}}}{{{\sigma _{f,{\text{max}}}}}}},\\ &{\omega = 0.9 - 0.5 \cdot \displaystyle\frac{t}{T}} 。\end{aligned}} \right. $ | (2) |

式中:

在仿真中,舱室参数设置包括:大型舰船舱室被设定为长50 m、宽20 m、高10 m的三维空间,10个输电节点在舱室内按功能布局合理随机分布,同时设置5个以三维长方体表示的随机位置和尺寸的障碍物模拟舱内设备等。输电线路线缆电阻率设为

算法参数设置主要包括:GA算法种群规模为100,迭代200次,采用整数与实数结合编码,交叉概率0.8、变异概率0.05。PSO算法粒子数量80,迭代200次,惯性权重从0.9动态递减至0.4,学习因子均为2。GA-PSO混合算法中GA先迭代100次筛选50个非支配解供PSO。

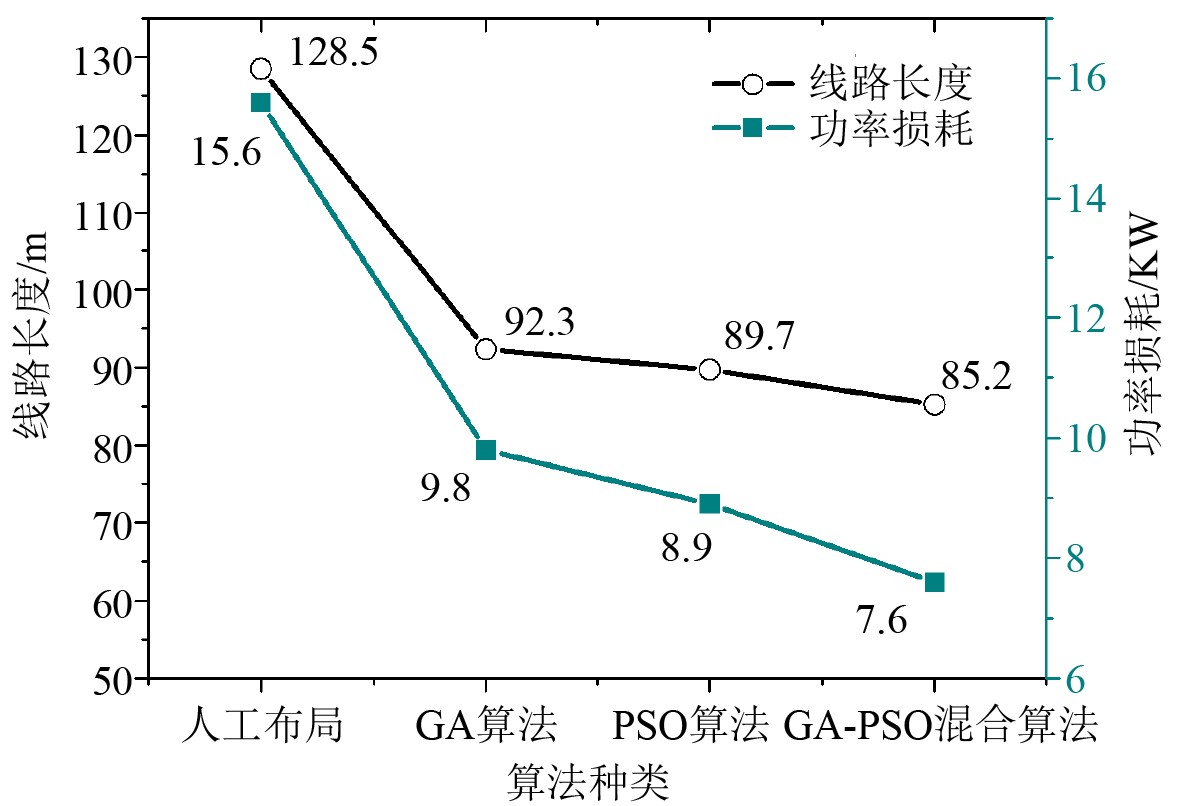

线路长度用欧几里得距离公式计算各节点连线距离总和,功率损耗依据线缆电阻和电流计算,施以此对人工布局、GA算法、PSO算法、GA-PSO混合算法进行评价,结果如图2所示。

|

图 2 不同布局算法的性能对比 Fig. 2 Performance comparison of different layout algorithms |

可以发现,从线路长度来看,人工布局的线路长度为128.5 m,GA算法将其缩短至92.3 m,PSO算法进一步优化到89.7 m,而GA-PSO混合算法达到了最短的85.2 m。这表明智能优化算法相较于人工布局,在缩短线路长度上成效显著,其中GA-PSO混合算法优势更为突出。在功率损耗方面,人工布局的功率损耗为15.6 kW,GA算法降低到9.8 kW,PSO算法为8.9 kW,GA-PSO混合算法则实现了最低的7.6 kW。这清晰地显示出各类智能算法均能有效降低功率损耗,GA-PSO混合算法在节能方面表现最佳。综合线路长度、功率损耗和施工周期这3项指标可以得出结论:智能优化算法在舰船舱室输电线路布局中,相比人工布局具备明显优势,能够实现更短的线路长度以及更低的功率损耗是解决舰船舱室输电线路布局问题更优的选择。

3 结 语本文通过对大型舰船舱室输电线路布局需求的分析,对推动舰船智能化设计与高效运维具有重要意义。本文创新性地构建了涵盖多类型舱室需求的系统化分析框架,融合遗传算法与粒子群算法形成GA-PSO混合优化策略,并搭建“数据采集-智能决策-仿真验证”一体化的智能化设计流程,实现舰船舱室输电线路布局从传统经验驱动到数据智能驱动的突破,该研究成果可广泛应用于各类大型舰船的舱室输电线路布局设计,尤其适用于对电力供应稳定性、电磁兼容性及空间利用率要求极高的军用舰船、远洋商船等场景。综合研究与仿真验证可得以下结论:

1)智能优化算法,包括GA算法、PSO算法及 GA-PSO混合算法,相较于人工布局,在缩短线路长度、降低功率损耗等方面优势显著。GA-PSO混合算法可将线路长度从人工布局的128.5 m缩短至85.2 m,功率损耗从15.6 kW降至7.6 kW,施工周期从14天缩短至5天,显著提升了舰船电力系统的经济性与可靠性。

2)GA-PSO混合算法通过融合GA算法的全局搜索能力与PSO算法的局部优化效率,在多目标优化中表现最优,既能通过前沿筛选保留多样化布局方案,又能通过动态参数融合与双向反馈机制实现精确优化,为复杂舱室环境下的输电线路智能化布局提供了更优解决方案,可有效应对舰船电力系统负荷复杂、空间受限及电磁环境恶劣等挑战。

| [1] |

孔鸿雁. 基于数字化电力工程容量及线路布局设计方法研究[J]. 电力设备管理, 2025(5): 251-253. KONG H Y. Research on capacity and line layout design method based on digital power engineering[J]. Power Equipment Management, 2025(5): 251-253. |

| [2] |

袁媛. 自适应遗传算法在船舶线路布局中的应用研究[J]. 舰船科学技术, 2016, 38(10): 85-87. YUAN Y. Application research of adaptive genetic algorithm in ship line layout[J]. Ship Science and Technology, 2016, 38(10): 85-87. |

| [3] |

刘浏, 伍玉宙. 耦合因素特征提取下船舶舱室通风设计方法[J]. 舰船科学技术, 2024, 46(19): 147-150. LIU L, WU Y Z. Ventilation design method for ship compartments based on coupling factor feature extraction[J]. Ship Science and Technology, 2024, 46(19): 147-150. |

| [4] |

苏勇瑞. 主船体分舱与机舱设备布局设计方法研究[D]. 大连:大连海事大学, 2024.

|

| [5] |

严波, 蔡佳倩, 郑镇华, 等. 基于AHP-FCA的新能源游船休闲舱室布局评价研究[J]. 机电产品开发与创新, 2024, 37(3): 136-140. YAN B, CAI J Q, ZHENG Z H, et al. Research on layout evaluation of leisure cabins of new energy cruise ships based on AHP-FCA[J]. Development and Innovation of Mechanical and Electrical Products, 2024, 37(3): 136-140. DOI:10.3969/j.issn.1002-6673.2024.03.040 |

| [6] |

马林, 陈登凯, 施红旗, 等. 基于多种群遗传算法的舰艇生活舱室布局优化设计方法研究[J]. 西北工业大学学报, 2025, 43(1): 189-199. MA L, CHEN D K, SHI H Q, et al. Research on Layout Optimization Design Method of Warship Living Cabins Based on Multi-Population Genetic Algorithm[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2025, 43(1): 189-199. DOI:10.1051/jnwpu/20254310189 |

| [7] |

黄锐. 基于人工智能技术的船舶机舱设备布局系统的设计[J]. 自动化应用, 2023, 64(17): 4-6. HUANG R. Design of marine engine room equipment layout system based on artificial intelligence technology[J]. Automation Application, 2023, 64(17): 4-6. |

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47