船舶和直升机使用不同的动力装置,需要不同的燃料。据统计,90%的船舶动力装置为柴油机,所需的燃料为柴油;直升机一般以涡轴发动机为动力来源,以航空煤油为燃料。当船舶作为平台搭载直升机工作时,需要携带充足的柴油和航空煤油2种油料来保证燃料的供应。能否实现2种不同类型的动力装置使用同一种燃料,国内外进行过相关的探索与实践。中国曾研制“军用多用途燃料”试图在舰艇柴油主动力装置上使用[1]。北约军事组织于20世纪80年代提出并实施“单一燃料”的策略[2],具有非常多的优点,战时后勤油料保障任务会大大简化就是其中之一,不仅能够提高后勤保障效率,增强部队机动作战能力,还能在和平时期更充分地利用广泛分布且成本昂贵的管道系统。在海湾战争、阿富汗战争以及海地维和任务中,美军和其他北约国家均以航空煤油作为单一燃料[3]。

“单一燃料”策略显著提高了军用动力装备的战时燃料适应能力、后勤保障效率和应急能力,但后来发现喷气燃料在柴油机使用中出现喷油泵加速磨损失效的问题[4 − 5]。Bayindir等[6]将航空煤油JP-8直接应用于柴油发动机,发现柴油机喷油系统发生严重的磨损问题,并且在工作循环中波动较大,导致这些问题的主要原因是航空煤油的低黏度和低密度。赵同宾等[3]研究表明RP-3航空煤油油膜形成的厚度和稳定性与柴油相比差距较大,其润滑性达不到直接应用于车辆发动机的标准,但混合质量分数50%的生物柴油后润滑性能够得到显著改善,接近柴油的水平。王兆文等[7]通过定容燃烧弹研究煤油和柴油掺混燃料发现,随着柴油掺混比例增加,着火能力明显增强,表现在着火滞燃期缩短,喷雾着火点距离减小,且具有较好的碳烟排放水平。Salvi等[8]对比柴油和航空燃料的燃烧及排烟,得出燃料对颗粒物排放的影响很大程度上取决于燃料芳香族含量和氧化程度。

将航空煤油或其掺混燃料应用于船舶柴油机的研究鲜有报道。由于航空煤油在生产过程中易把油品中自身存在的抗磨组分,如有机酸、硫、氮等极性化合物去除,其润滑性能会变差[9 − 10]。柴油机的燃油供给系统,从低压油泵到高压油泵,再到喷油器,柱塞和套筒、针阀和针阀体、出油阀和阀座等精密偶件之间的润滑完全依靠柴油本身。涡轴发动机的供油方式和柴油机有很大不同,对燃料的润滑性能要求也不同。煤油或煤油与柴油的掺混燃料,能否应用于船舶大功率柴油机,润滑性能是必不可少的考察因素。本文采用TE77长程高频试验机和SRV摩擦磨损试验机对柴油和煤油掺混燃料进行了试验,并对结果进行分析对比。

1 试验部分 1.1 掺混燃料准备本文所使用柴油为-10#军用柴油,煤油为5#高闪点喷气燃料,基本理化性能参数见表1。按煤油质量占比对掺混燃料进行编号,如:纯柴油编号为K0,纯煤油编号为K100。用电子称分别称取柴油和煤油,在烧杯内混合后用磁子搅拌器300 r/min搅拌5分钟制备掺混燃料油样,依次编号为K10、K30、K50、K70。

|

|

表 1 柴油和煤油基本理化性能 Tab.1 Basic physicochemical properties of diesel oil and kerosene |

从燃料油的理化性能参数可以看出,柴油和煤油的硫含量很低,属于低硫燃料,在生产过程中,由于蒸馏温度的差别,煤油会比柴油损失更多的有机酸、硫、氮等极性化合物,而这些化合物是有效的抗磨组分[9],因此航空煤油的润滑性能一般会低于柴油[7]。

1.2 理化性能测试标准及方法采用自动粘度仪依据《GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》测试掺混燃料20 ℃运动粘度,粘度测试采用自动粘度测试仪检测,检测2次取平均值;根据《GB/T 261-2021 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》测试燃料的闭口闪点,依据《GB/T 510-2018 石油产品凝点测定法》测试掺混燃料的凝点变化,闭口闪点和凝点需要人工观测,为了消除误差,每个油样测试3次取平均值。

1.3 润滑性能测试仪器及方法采用英国Phoenix公司生产的TE77长程高频试验机模拟高压油泵柱塞偶件摩擦副,采用德国Optimol Instrument公司制造的微动摩擦磨损试验机SRV模拟喷油器针阀偶件摩擦副。试验采取球盘点面接触形式,球和盘为标准摩擦副,上试件为直径10 mm钢球,硬度HRC62.5±2;TE77下试件为矩形方盘,SRV下试件为直径24 mm、厚7.85±0.05 mm圆盘,硬度均为HRC61±1;上下试件的材料都为轴承钢,与柴油机摩擦副材质一致。TE77测试条件如下:温度60 ℃;频率10 Hz;载荷10 N;行程10 mm,时间60 min;SRV测试条件为:温度60 ℃;频率50 Hz;载荷25 N;行程1 mm,时间30 min。试验时,保证摩擦副之间一直充有燃料油,每个编号燃料油样重复试验2次。试验结束后,使用电子显微镜观察上试件磨斑直径,使用美国KLA-Tencor公司生产的MicroXAM-800型非接触式三维表面轮廓仪测得下试件磨损体积并表征SRV试验盘磨斑三维轮廓。

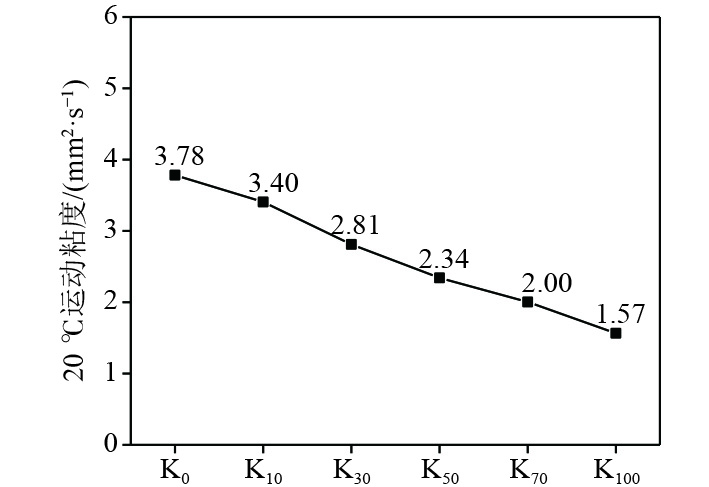

2 结果与讨论 2.1 理化性能变化 2.1.1 粘度变化粘度是油料成膜特性的重要参数,会影响油品的润滑性能[11]。如图1所示,柴油的20 ℃运动粘度为3.78 mm2/s,煤油的为1.57 mm2/s,掺混燃料的粘度随着煤油掺混比例的提高成下降趋势,且成线性比例下降,原因是煤油和柴油的化学组分接近,掺混后没有化学反应,仅表现出来物理性能的变化。从粘度的变化趋势判断,煤油的掺入会降低柴油的润滑性能。

|

图 1 掺混燃料粘度变化趋势图 Fig. 1 The viscosity trend diagram of blended fuel |

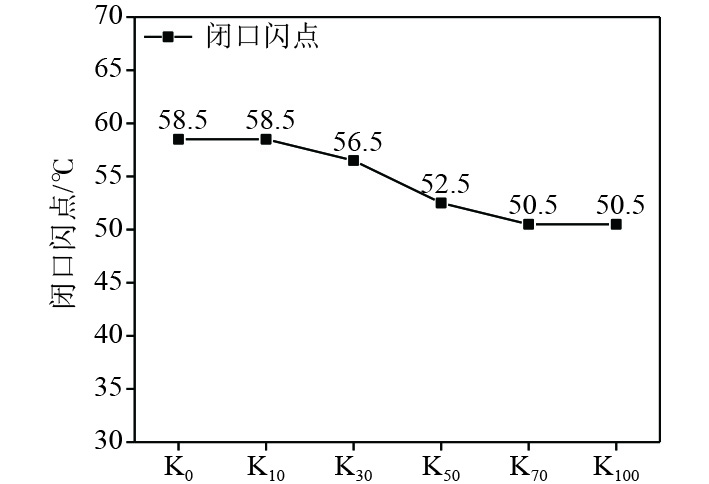

如图2所示,实测高闪点喷气燃料的闪点仅比柴油低8 ℃;从变化趋势看,掺混燃料的闪点变化不大,且基本呈线性比例下降。K10编号的油样和柴油一致,当煤油掺混比例达到30%时,燃料的闪点比柴油下降了2 ℃,但K70编号的混和燃料闪点已经与纯煤油相同,表明煤油的掺入会降低燃料的闭口闪点,但由于柴油和煤油的闪点差距不大,变化并不显著,以此推断高闪点煤油掺混到柴油中对燃烧性能的改变应该有限。

|

图 2 掺混燃料闭口闪点变化趋势图 Fig. 2 The closed flash point trend chart of blended fuel |

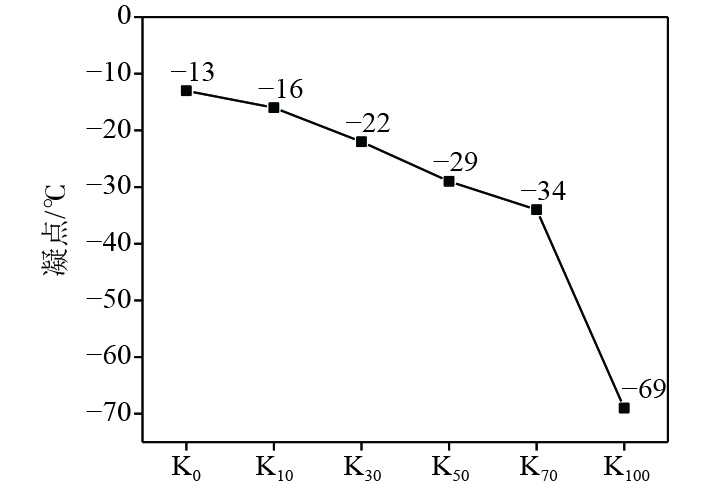

柴油的牌号由其凝点命名,−10#柴油表示该牌号的柴油凝点为−10℃。如图3所示,实测柴油的凝点为−13℃。煤油的凝点要比柴油低的多,为−69℃,两者相差56℃。测试结果表明煤油掺混到柴油中可以降低掺混燃料的凝点,当煤油掺混比例达到30%时,掺混燃料就达到了−20#柴油牌号的凝点参数,表明掺混燃料的凝点下降明显,但K70编号的燃料凝点仍比煤油高35℃,说明柴油对掺混燃料凝点的影响要大于煤油。煤油的掺入会降低柴油的凝点,这一性质对船舶航行中遭遇严寒天气或者临时从温区航行到寒区时提供了一个应急策略,可以将一定数量的煤油掺混到柴油中以满足燃料在低温下保证足够的流动性。

|

图 3 掺混燃料凝点变化趋势图 Fig. 3 The freezing point trend chart of blended fuel |

由于摩擦磨损的机理极其复杂,实验室对燃料润滑性能的测试不能完全模拟柴油机工作的实际工况,具有一定的局限性,但仍能够定性对比测试燃料的润滑性能,可以缩短试验周期,降低试验成本,为定量分析提供一定的依据。

润滑性能一般由摩擦系数和磨损量来表征。摩擦系数通过测量摩擦力和法向力获得,摩擦系数越小,说明油料的减摩特性越好;磨损量的表征包括上试件磨斑直径、下试件磨损体积和磨斑三维轮廓等。

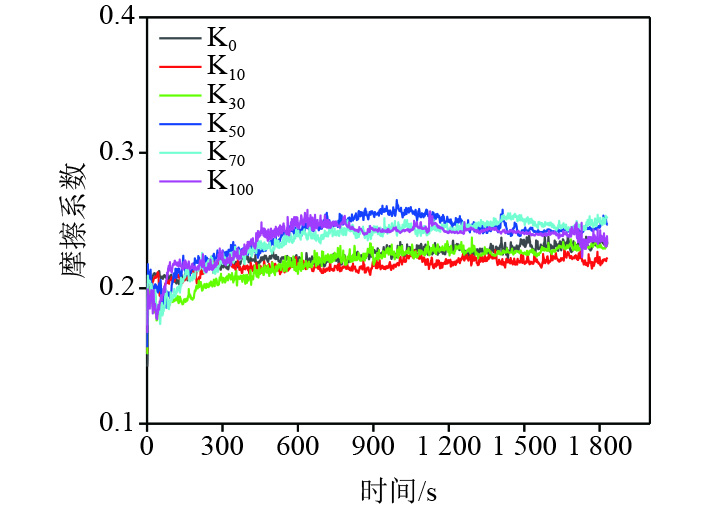

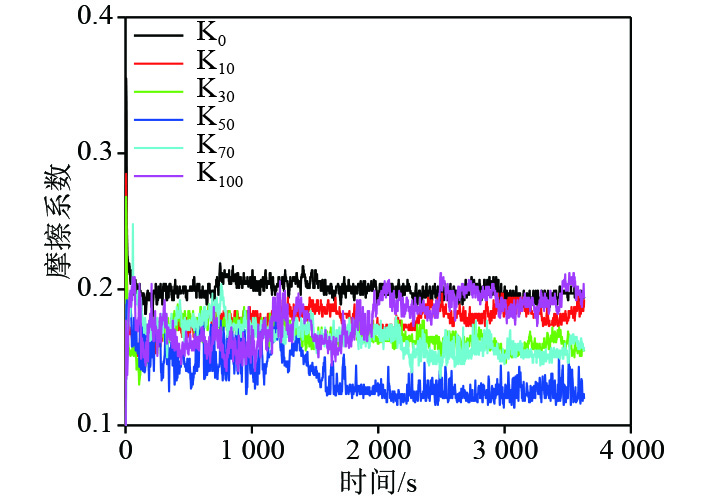

2.2.1 摩擦系数从掺混燃料油样SRV试验和TE77试验摩擦系数曲线(图4和图5)可以看出,所有油样摩擦系数均在0.2左右,属于典型的边界润滑状态[12]。SRV试验中,煤油掺比质量分数为10%和30%时,平均摩擦系数略低于柴油,比柴油表现出更好的减摩能力;掺混煤油比例50%、70%的K50、K70油样及煤油表现出来的摩擦系数曲线数值明显高于柴油,且波动明显,说明随着粘度的降低,燃料的成膜特性会受到影响。在TE77试验中,掺混燃料和煤油的摩擦系数曲线都低于柴油,可能与载荷较低有一定的关系;平滑性上,K10和K30油样的摩擦系数变化和柴油接近,较为平缓,表明成膜特性基本能够与柴油相当,具有和柴油相近的润滑性能;K50的平均摩擦系数最低,K70及煤油的摩擦系数虽低于柴油,却又明显高于K50,而且三者的摩擦系数曲线波动明显,表明成膜能力不够稳定,润滑性能下降明显。从摩擦系数曲线变化来看,煤油质量掺比在50%以下时,掺混燃料的摩擦系数曲线较为平整和光滑,形成的油膜比较稳定,基本和柴油一致,具有相当的承载能力;当煤油掺混比例超过50%时,摩擦系数曲线开始变得波动起来,原因是煤油的粘度要低于柴油,油膜不易形成,且容易破裂,致使燃料的承载能力下降,摩擦力忽大忽小。

|

图 4 混合油样SRV试验摩擦系数变化曲线 Fig. 4 The friction coefficient curve of the SRV test for mixed oil |

|

图 5 混合油样TE77试验摩擦系数变化曲线 Fig. 5 The friction coefficient curve of the TE77 test for mixed oil |

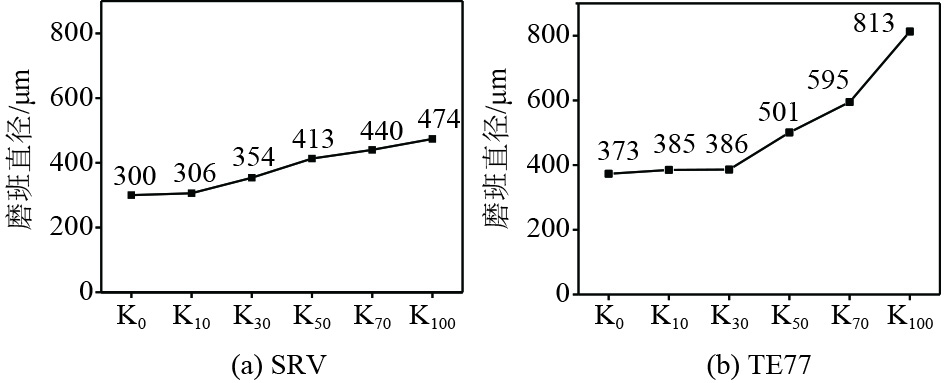

钢球的磨斑直径是考察燃料油润滑性能的重要依据[13 − 14],如图6所示,从测量试验后上球的磨斑直径来看,SRV试验中钢球磨斑直径随煤油掺混比例的提高成上升趋势,K30比K0燃料的磨斑直径增长54 μm,K50比K0增长幅度扩大到113 μm,磨斑变大较为明显,说明油样抗磨性能开始下降;从SRV试验上试件磨斑直径变化趋势看,增长较为平缓,没有出现数值上的突变。TE77试验中,K50燃料对比K30发生了非常明显的恶化,直径增长到501 μm,比K30增幅为115 μm,对比柴油更是达到128 μm,增长率为34.3%,K70和煤油的磨斑直径更大,分别为595 μm和813 μm,与柴油相比,增长率扩大到59.5%和118.0%,说明掺混质量分数50%以上煤油的掺混燃料和柴油进行比较,抗磨性能下降明显;另外,从TE77上球的磨斑直径变化和摩擦系数曲线进行对比,并没有明确相关性。

|

图 6 SRV试验和TE77试验上球磨斑直径 Fig. 6 Diameter of ball grinding spot in SRV experiment and TE77 experiment |

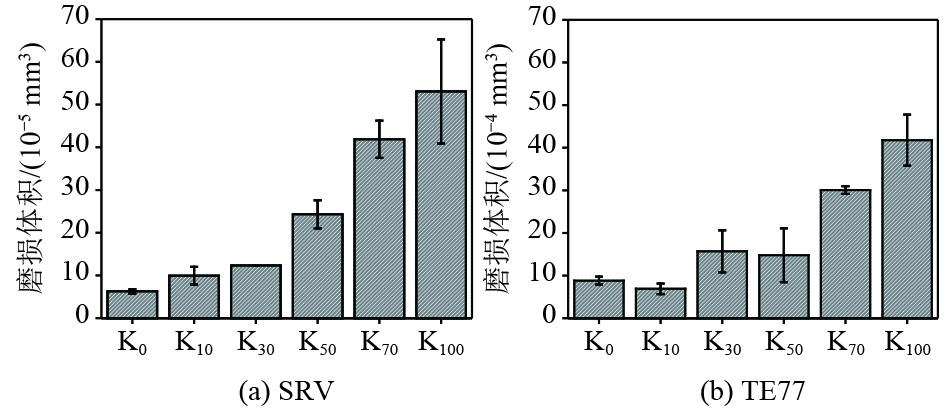

对比分析摩擦试验下试件磨损体积,如图7所示,SRV试验中的K0、K10、K30和TE77试验中的K0、K10、K70获得的磨损体积数据误差较小,说明试验的重复性可靠,能够反映磨损量的变化趋势。从对应编号掺混燃料磨损体积的量级来看,TE77基本是SRV的10倍,这与设定的行程具有相关性。分别来看,SRV试验中,K30及以下的掺混燃料磨损体积基本与柴油在同一水平,K50体积增长明显,达到K30的2倍,K70又比K50增加近80%,说明煤油掺入到一定比例(超过50%)会恶化柴油的润滑性能。TE77试验中,K0~K50的磨损体积维持在较低的水平,K10甚至比柴油表现出更优的抗磨能力,而且K50略优于K30,说明煤油占比一半时,仍具有一定的抗磨能力,但K30和K50的重复性误差较大;随着煤油掺混比例的提高,磨损体积增加突出,K70比K50的磨损体积增加近一倍,表明掺混燃料的抗磨性能下降明显。综合SRV和TE77试验下试件磨损体积的变化情况,可以将50%的煤油掺混率作为燃料油润滑性能下降的一个临界点。对比图6和图7可以看出,下试件磨损体积的变化与上试件磨斑直径的变化具有对应关系。

|

图 7 下试件磨斑磨损体积 Fig. 7 The abrasion volume of the lower specimen |

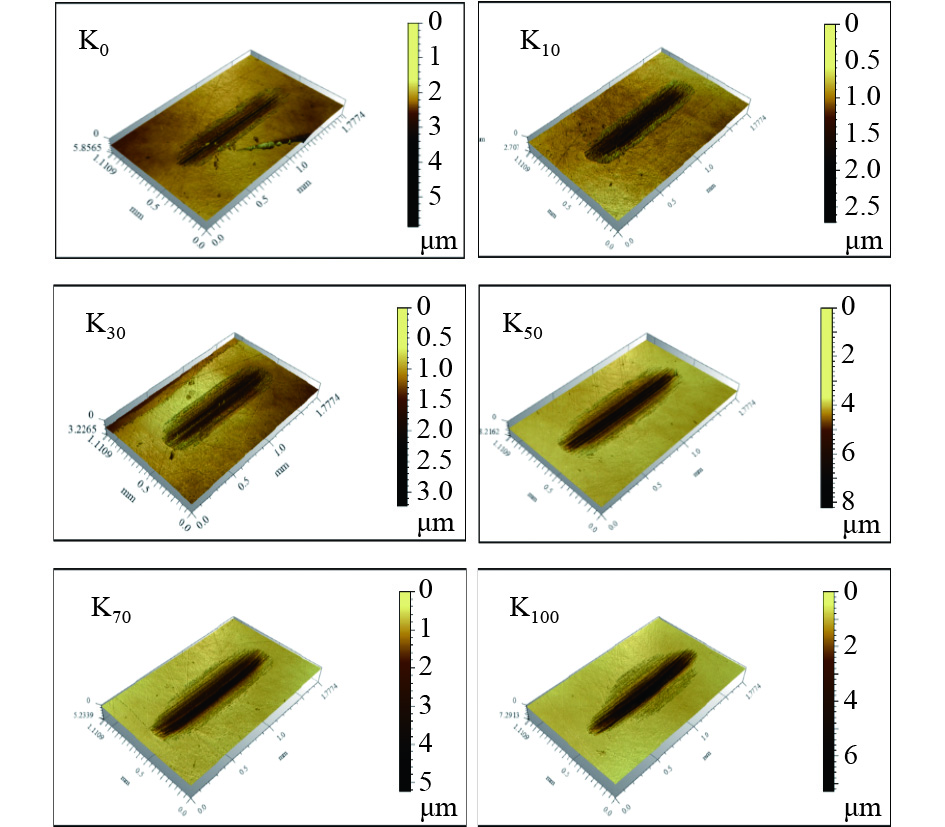

观察SRV试验下试件磨斑的三维轮廓,如图8所示,可以看出,K10和K30的磨斑要宽于柴油油样,磨损深度基本保持同等水平。从K50到K100(煤油),磨斑中间出现明显的犁沟,是典型的磨粒磨损造成的表面擦伤,这与燃料油的粘度降低和成膜性能下降息息相关,摩擦过程中会导致油膜破裂,承载力下降,致使摩擦副直接接触,出现较为严重的磨损。表明煤油掺混比例达到50%以上时,掺混燃料的成膜特性和抗磨能力下降明显。

|

图 8 SRV试验下试件磨斑三维轮廓图 Fig. 8 The 3D profile of the wear spot on the lower specimen in SRV test |

综合分析掺混燃料在SRV试验和TE77试验中摩擦系数变化、上试件钢球的磨斑直径、下试件的磨损体积以及SRV试验下试件磨斑的三维轮廓,可以看出,5#高闪点航空煤油与-10#柴油相比,润滑性能较差,掺混到柴油中,会降低柴油的润滑性能,但低质量比例(50%以下)的掺入,对柴油润滑性能的影响有限。从润滑性能上来看,煤油可以掺混到柴油中使用,为保证混合燃料具有足够的润滑性能,煤油所占质量比例不宜超过50%。

3 结 语模拟试验评定航空煤油和柴油掺混燃料的润滑性能虽然具有局限性,但仍能定性分析燃料的润滑性能,为定量分析提供一定的参考,得出以下结论:

1)在柴油和航空煤油的掺混燃料中,煤油的掺入降低了燃料的粘度和闭口闪点,同时也降低了燃料的凝点,这一特性可以作为应急措施使用,比如当船舶从温区到寒区航行时,为保证柴油具有足够的流动性可以掺混一定质量比例的煤油。

2)试验分析掺混燃料的润滑性能,煤油低于柴油,低煤油质量比例(30%以下)和柴油的掺混燃料润滑性能下降并不明显,当煤油占比50%时,燃料油仍具有一定程度的抗磨性能。从润滑性能考虑,煤油掺混比例不宜超过50%。

| [1] |

和吉珍, 侯志华. 美军“战场通用燃料”发展近况及应用效益[J]. 后勤工程学院学报, 2000, 16(4): 53-57. HE J Z, HOU Z H. Recent development and application benefits of "battlefield general fuel" in US army[J]. Journal of Logistical Engineering University, 2000, 16(4): 53-57. |

| [2] |

DIMITRIOS M K, DIMITRIOS K, EVRIPIDIS L, et al. Aviation fuel JP-5 and biodiesel on a diesel engine[J]. Fuel, 2008, 87: 70-78. DOI:10.1016/j.fuel.2007.04.004 |

| [3] |

赵同宾, 吴宜胜, 段耀宗, 等. RP-3航空煤油的润滑特性和改善措施[J]. 吉林大学学报(工学版), 2022, 52(3): 533-540. ZHAO T B, WU Y S, DUAN Y Z, et al. RP-3 jet fuel lubricity and improvement measuremen[J]. Journal of Jilin University(Engineering and Technology Edition), 2022, 52(3): 533-540. |

| [4] |

李进, 马国梁, 娄国生, 等. 喷气燃料润滑性要求及评价方法[J]. 润滑油, 2021, 36(1): 41-45. LI J, MA G L, LOU G S. Requirements for the lubricity of jet fuel and its evaluation methods[J]. Lubricating Oil, 2021, 36(1): 41-45. |

| [5] |

胡泽祥, 李春生, 周立坤, 等. 柴油润滑性问题的由来和研究现状[J]. 石油学报(石油加工), 2005(1): 18-25. HU Z X, LI C S, ZHOU L K, et al. The origin of problems on diesel fuels lubricityand the current state of research[J]. Acta Petrolei Sinica(Petroleum Processing Section), 2005(1): 18-25. |

| [6] |

HASAN B, MEHMET Z I, ZEKI A, et al. Combustion, performance and emissions of a diesel power generator fueled with biodiesel-kerosene and biodiesel-kerosene-diesel blends[J]. Energy, 2017, 123: 241-251. DOI:10.1016/j.energy.2017.01.153 |

| [7] |

王兆文, 向林, 郎兵, 等. 掺混比例对航空煤油/柴油的着火和碳烟排放影响[J]. 内燃机学报, 2023, 41(2): 113-122. WANG Z W, XIANG L, LANG B, et al. Effect of blending ratio on ignition and soot emission in aviation kerosene/diesel blended fuel[J]. Transactions of CSICE, 2023, 41(2): 113-122. |

| [8] |

SALVI A A. Impact of physical and chemical properties of alternative fuels on combustion, gaseous emissions, and particulate matter during steady and transient engine operation[J]. Energy & fuels, 2012, 26(7): 4231-4241. |

| [9] |

武莉莉. 喷气燃料润滑性影响因素研究[J]. 石化技术, 2023, 30(4): 244-246+152. WU L L. Study on influencing factors of jet fuel lubricity[J]. Petrochemical Industry Technology, 2023, 30(4): 244-246+152. DOI:10.3969/j.issn.1006-0235.2023.04.083 |

| [10] |

高旭锋, 吴文龙, 张雁玲, 等. 棉油基二聚酸及添加剂对航空煤油润滑性的影响研究[J]. 当代化工, 2022, 51(7): 1629-1632+1655. GAO X F, WU W L, ZHANG Y L, et al. Influence of cotton oil-based dimeric acid and additives on the lubricity of jet fuel[J]. Contemporary Chemical Industry, 2022, 51(7): 1629-1632+1655. DOI:10.3969/j.issn.1671-0460.2022.07.025 |

| [11] |

苏国庆, 郭灵燕, 王晓波, 等. 燃油稀释对柴油机油性能影响规律研究[J]. 摩擦学学报, 2019, 39(6): 730-736. SU G Q, GUO L Y, WANG X B, et al. Influence of fuel dilution on the performance of diesel engine oil[J]. Tribology, 2019, 39(6): 730-736. |

| [12] |

温诗铸, 黄平, 田煜, 等. 摩擦学原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.

|

| [13] |

王建华, 胡泽祥, 李进. 基于SRV磨损试验机的柴油润滑性能评定[J]. 润滑与密封, 2016, 41(4): 132-136. WANG J H, HU Z X, LI J. Study on diesel lubricating characteristic based on SRV wear machine[J]. Lubrication Engineering, 2016, 41(4): 132-136. DOI:10.3969/j.issn.0254-0150.2016.04.028 |

| [14] |

李宝石, 夏鑫, 蔺建民, 等. HFRR试验方法标准的现状与发展[J]. 中国标准化, 2020(12): 231-237. LI B S, XIA X, LIN J M, et al. Current status and development of standards on high-frequency reciprocating rig (HFRR) test methods[J]. China Standardization, 2020(12): 231-237. DOI:10.3969/j.issn.1002-5944.2020.12.039 |

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47