2. 中国科学院 空天信息创新研究院,北京 100190;

3. 中国科学院 网络信息体系技术重点实验室,北京 100190

2. The Aerospace Information Research Institute, Chinese Academic of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Key Laboratory of Network Information System Technology, Institute of Electronic, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

随着全球经济化的快速发展,船舶交通量呈现快速增长的态势,海上交通环境因此变得日益复杂,船舶碰撞、搁浅等安全风险剧增;与此同时,无人驾驶技术的不断发展,为无人船的研发带来了重要的发展机遇[1]。为保障船舶海上航行安全,提升海上交通管理水平,并推动无人驾驶技术的发展,快速准确地预测船舶轨迹成为目前海上交通领域研究的热点之一。船舶轨迹预测方法主要分为传统预测和基于深度学习预测2种。传统预测方面,姜佰辰等[2]提出一种基于多项式卡尔曼滤波的轨迹预测算法,能有效解决AIS信息缺失和非线性的问题。LIU等[3] 提出基于MMG模型的预测控制算法,在开阔水域取得了良好效果。Zhang等[4] 基于隐马尔科夫模型,在HMM框架中加入小波分析,提出一种基于小波的隐马尔科夫模型,对船舶位置进行估计,与传统的线性回归和卡尔曼滤波方法相比,有效地提升了预测精度。基于深度学习预测方面,任宇翔等[5] 将AIS数据转化为航行动态时间序列,并使用LSTM模型对船舶轨迹进行预测,有效解决了BP算法[6]中梯度消失的问题。Suo等[7]将经度、纬度航速、航向作为GRU输入,运用注意力机制提取关键信息,提升了精度。Zhang等[8] 提出一个基于LSTM和k-最近邻(KNN)的模型,在低密度开放水域具有不错效果。张扬等[9] 提出Seq2Seq模型,并采用一阶差分法处理AIS数据,降低了时间依赖性,提高了预测精度。ZHANG等[10]提出基于Seq2Seq的多语义编码器和类型导向解码器模型,考虑了船舶语义信息对轨迹预测的影响。Nguyen等[11]基于Seq2Seq模型,使用空间网格对海域进行了划分,在长期预测方面取得了较好的效果。You等[12]提出基于GRU架构的ST-Seq2S2q模型,相比于LSTM-RNN基线有更好的稳定性。Chen等[13]提出一个基于BiGRU和Seq2Seq的轨迹预测模型,该模型充分考虑了船舶之间的相互作用。

然而,传统预测的模型难以有效地捕捉数据中深层次的特征,且无法对船舶连续性运动行为进行建模,多步预测效果不理想[14]。而目前基于深度学习预测的研究主要考虑轨迹特征,如经度、纬度、航速、航向等,缺乏船舶操纵性和环境因素的探究,导致预测模型的精度不足。因此本文构建反映船舶操纵性和环境因素的船舶用户画像,设计画像特征检索模块自动选择画像显著特征,提出一种基于用户画像和Seq2Seq的船舶轨迹预测新模型,以提高船舶轨迹预测的精度和泛化性。

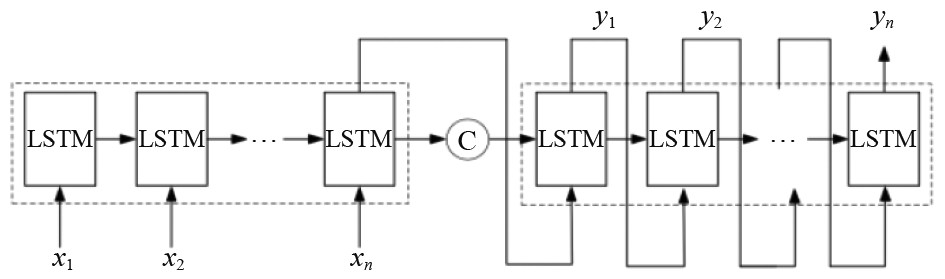

1 理论基础 1.1 Seq2Seq序列到序列模型(Seq2Seq)[15] 被设计用于处理可变长度的输入输出任务。最早应用于机器翻译领域。如今,因其灵活性和有效性,已经广泛应用于轨迹预测任务。Seq2Seq模型结构如图1所示,其通常包含一个编码器和一个解码器,但编码器的数量也可以随着任务的不同而变化。编码器和解码器通常由循环神经网络组成,本文采用LSTM作为编码器和解码器。编码器的作用是将输入轨迹数据转换为潜在的语义表示,解码器则接收编码器生成的语义向量和上一个预测值,输出序列

|

图 1 Seq2Seq模型 Fig. 1 Seq2Seq model |

| $ C=\mathrm{Enc}\left(X_{inp}\right),$ | (1) |

| $ Y_t=\mathrm{Dec}\left(C\right)。$ | (2) |

式中:

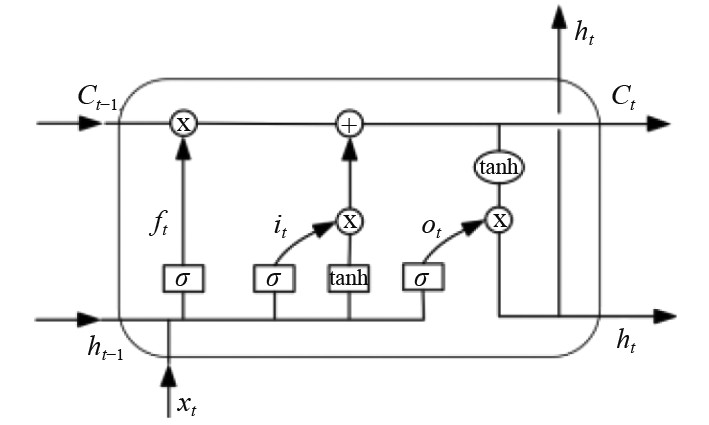

循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)是一种具有反馈结构的神经网络,适用于时间序列的预测任务,然而,RNN存在长期依赖的问题,在长序列预测时会出现梯度消失和梯度爆炸,为解决这个问题,Schmidhuber等[16]在RNN基础上提出了LSTM,在单元结构中加入了遗忘门、输入门和输出门,实现信息的更新和传递,允许网络在更长的时间内保留信息。LSTM结构如图2所示。

|

图 2 LSTM模型 Fig. 2 LSTM model |

| $ {f_t} = \sigma ({W_f}*({h_{t - 1}};{x_t}) + {b_f}),$ | (3) |

| $ {i_t} = \sigma ({W_i}*({h_{h - 1}};{x_t}) + {b_i}),$ | (4) |

| $ \mathit{\widehat {{{\mathit{C}}_{\mathit{t}}}}} = \mathrm{tanh}({W_c}*({h_{t - 1}};{x_t}) + {b_c}), $ | (5) |

| $ {C_t} = {f_t}*{C_{t - 1}} + {i_t}*\widehat {{C_t}},$ | (6) |

| $ {o_t} = \sigma ({W_o}*({h_{t - 1}};{x_t}) + {b_o}),$ | (7) |

| $ {h_t} = {o_t}* \mathrm{tanh}({C_t})。$ | (8) |

式中:

用户画像理论最早由Alan Cooper提出,即用户画像是真实人物的虚拟代表,是建立在一系列数据之上的真实模型。用户画像旨在捕捉目标用户群体的关键特征和行为模式,通过发现个体在群体间的差异实现精准营销和个性化服务。构建流程为:

1) 标签构建。基于画像目的确立标签数量。

2) 数据预处理。根据用户需求或研究需求,收集和清洗相关数据。

3) 提取特征和画像构建。基于标签体系,从原始数据中提取相应信息,根据一定的映射关系构建用户画像。

4) 画像更新。更新数据库,验证模型性能,进行画像自学习和标签库的更新。该过程未列入本文研究范畴。

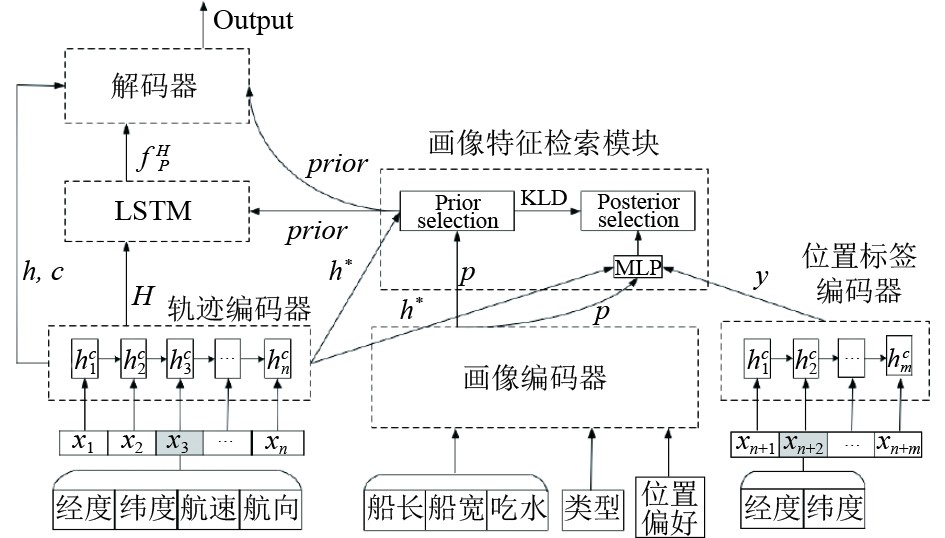

2 改进的Seq2Seq轨迹预测模型本文基于用户画像理论构建能反映船舶操作性和环境特性的船舶用户画像,并设计了多个编码器对轨迹特征、画像特征和标签特征分别编码,同时,为了对画像特征进行提取并使其能充分表达,在先验后验的理论基础上设计了画像特征检索模块。

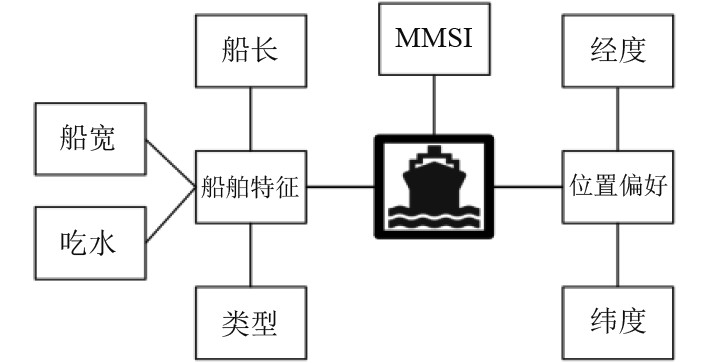

2.1 用户画像 2.1.1 标签构建IMO规定船舶MMSI独一无二,因此,船舶辨识标签选取为MMSI;船舶轨迹与船舶操纵性和船舶航行环境密切相关。依据IMO船舶操纵性标准[17],船舶保向性和旋回性为衡量船舶操纵性能的2个重要指标,均受船舶方形系数

|

图 3 船舶用户画像标签 Fig. 3 Ship user portrait tags |

由于AIS数据在采集过程中会出现错误和缺失[18],将严重影响深度学习模型的性能。

因此,模型训练前需进行数据预处理,本文参照ZHANG等[10]的轨迹处理方法,具体处理步骤如下:

保留重复时间戳第一条数据,其他删除。

步骤1 删除纬度大于90°,经度大于180°等异常数据;

步骤2 如果相邻轨迹点时间间隔大于1 h或连续3点间距小于100 m,则分割轨迹成段;

步骤3 设置轨迹点时间间隔10 min,对经度、纬度进行3次样条插值;

步骤4 计算插值后每个轨迹点的航向和航速;

步骤5 采用最大最小归一化法对轨迹点的经度、纬度、航速和航向进行归一化处理。

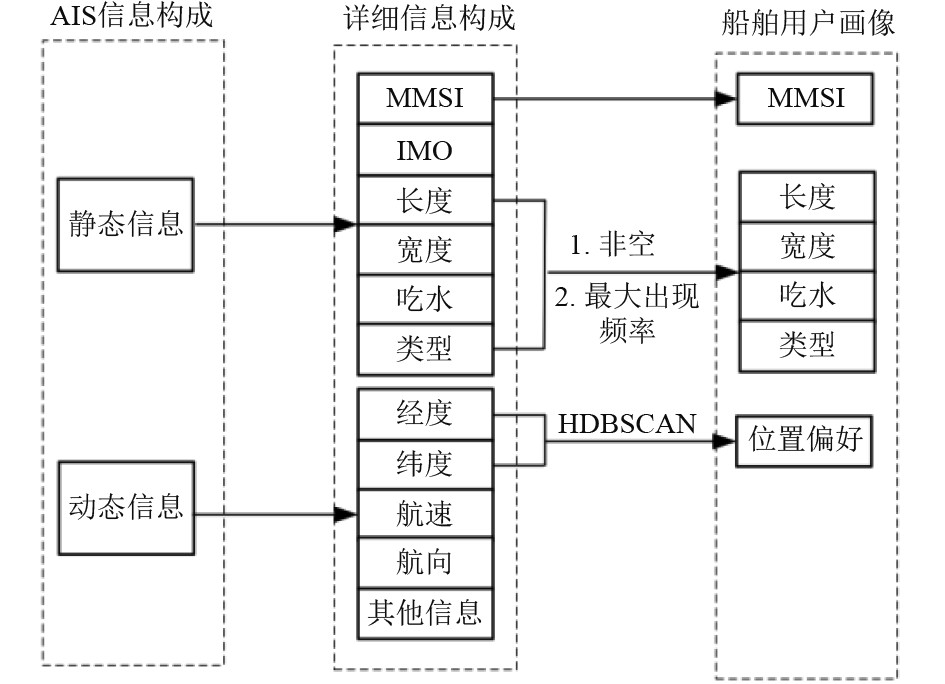

2.1.3 船舶画像构建船舶用户画像以船舶AIS数据集为基础,从用户名、用户特征、用户偏好3个方面进行画像,具体流程如图4所示。

|

图 4 船舶用户画像构建流程 Fig. 4 The process of building a ship user portrait |

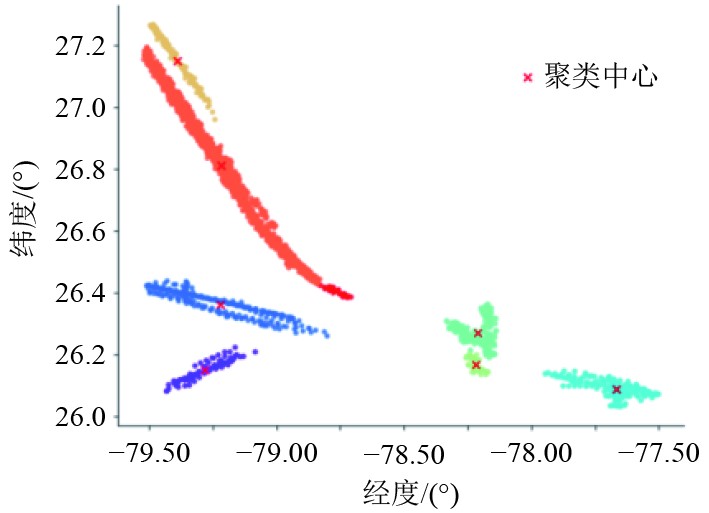

选取MMSI为用户名区分每个船舶用户。对于每个船舶用户,反映其操纵性能的船舶特征为用户特征,其画像方法为随机选择船舶特征序列中全部非空的300个AIS数据点进行频次统计,将频率最高值作为当前船舶特征属性值;反映其航行环境因素的位置偏好作为用户偏好,其画像方法为选择数据集中每个船舶用户位置偏好序列中的全部AIS数据点,使用HDBSCAN算法进行聚类分析。每一个聚类中心由经纬度二维向量表示,聚类结果构成了一个48维的位置偏好特征向量。此向量在建模过程中揭示了船舶在特定地理区域内的重要活动范围,反映了其特有的地理行为偏好。受注意力机制的启发,通过将位置偏好特征整合进模型,在预测时分配给偏好区域更高的权重,从而强化了模型对船舶轨迹的理解与预测能力。使得模型能够更加精确地识别船舶的航行路径。以

|

图 5 位置聚类结果 Fig. 5 Location clustering results |

基于Seq2Seq模型框架,新模型引入多编码器,以减少不同特征之间的相互干扰并降低噪声的影响;增设画像特征检索模块,解决了传统Seq2Seq模型无法快速选择特征的问题;增设LSTM层,通过其内部记忆机制控制画像特征在模型预测过程中的参与程度,从而实现船舶用户轨迹特征、画像特征和标签特征等多特征融合的轨迹预测,新模型结构如图6所示。

|

图 6 改进的Seq2Seq船舶轨迹预测模型结构 Fig. 6 The structure of an improved Seq2Seq model for ship trajectory prediction |

基于船舶用户轨迹、画像和位置标签三大特征,模型采用轨迹编码器、船舶画像编码器船舶标签编码器分别对其编码。轨迹编码器负责对轨迹信息(包括经度、纬度、速度、航向)进行编码,其工作原理:

| $ X = \left( {{x_1};{x_2}; \cdots ;{x_{10}}} \right),$ | (9) |

| $ H,{h^ * },\left( {h,c} \right) = \;f\left( {X,{h_0},{c_0}} \right)。$ | (10) |

式中:

标签编码器完成位置标签编码,其原理与轨迹编码器相同,编码输出为向量

| $ Y = \left( {{x_{11}};{x_{12}}; \cdots ;{x_{15}}} \right),$ | (11) |

| $ y,\left( {h,c} \right) = \;f\left( {Y,{h_0},{c_0}} \right)。$ | (12) |

式中:

画像编码器实现船舶用户的船舶特征和位置偏好特征所组成的画像特征的编码。将船长、船宽和吃水3个连续型向量归一化后嵌入一个高维的语义向量中;船舶类型和位置偏好特征2个离散型向量分别嵌入到另2个高维的语义向量中,3个高维语义向量分别编码,编码结果连接成一个5维的画像特征向量。具体过程如下式:

| $ c_v=\mathrm{concat}\left(length,\; width,\; draft\right), $ | (13) |

| $ \widehat {{c_v}} = \mathrm{embed}\left( {{c_v}} \right), $ | (14) |

| $ \widehat {type} = \mathrm{embed}\left( {type} \right), $ | (15) |

| $ \widehat {lo{c_p}} = \mathrm{embed}\left( {lo{c_p}} \right), $ | (16) |

| $ p = \mathrm{concat}(En{c_{por}}(\widehat {{c_v}},\widehat {type},\widehat {lo{c_p}}))。$ | (17) |

式中:

本文设计了画像特征检索模块帮助模型选择最相关的船舶用户画像特征,以增加模型预测精度。本模块采用先验后验分布方法,先验分布根据轨迹编码器中的

| $ Z_{\mathrm{prior}}\left(p=p_i|h^*\right)=\frac{\exp\left(p_i\cdot h^*\right)}{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^5\exp\left(p_i\cdot h^*\right)}。$ | (18) |

式中:

仅依靠先验分布无法获得必要的后验知识,模型无法选择合适的画像特征指导轨迹生成,然而,标签y所使用的画像特征为后验知识,可更好地指导模型轨迹生成,其可通过后验分布获得,因此,结合轨迹特征向量

| $ Z\mathrm{_{post}}(p|\; h^*,y)=\frac{\exp\left(p_i\cdot MLP\left(\left[h^*;y\right]\right)\right)}{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^5\exp\left(p_i\cdot MLP\left(\left[h^*;y\right]\right)\right)}。$ | (19) |

式中:

同时,先验分布和后验分布之间存在巨大的差距,为了解决这一问题,模块采用KLD散度(Kullback-Leibler Divergence),拉近两者间的距离,使先验分布受益于后验分布,从而保障两者的画像特征选择更加接近。KLD散度的稳定性在于它的数学性质,保证了在训练过程中的收敛性和可靠性。通过最小化KLD损失,模型可以在先验分布和后验分布之间达到适当的平衡,KLD散度原理如下式:

| $ {D_{KL}}(P||Q) = \sum\limits_{i = 1}^n {P\left( i \right)\ln \left( {\frac{{P\left( i \right)}}{{Q\left( i \right)}}} \right)}。$ | (20) |

式中:

为控制所选画像特征在轨迹预测中的参与程度,由于LSTM考虑了各特征之间的相关性和时间连续性,因此模型采用LSTM融合历史轨迹

| $ prior=\mathrm{concat}(Z_{prior}(p=p_i|h^*)),$ | (21) |

| $ f_p^H = LSTM\left( {H,prior} \right)。$ | (22) |

式中:

解码器采用2层LSTM单元组成的神经网络对轨迹特征、先验分布和融合后的语义向量

| $ input=\mathrm{concat}\left(y-1,f_p^H,p\mathit{rior}\right),$ | (23) |

| $ output,\left( {h,c} \right) = Dec\left( {input\;,{h_0},{c_0}} \right)。$ | (24) |

式中:

在深度学习中,损失函数的输出结果映射了模型的性能和泛化能力。损失函数越小,代表模型的泛化能力越强。在训练中应尽可能地降低模型损失函数,拟提高模型轨迹预测的精准度。由于均方根误差(RMSE)用以评价模型整体的精准度,KL散度用于测量先验分布和后验分布之间的接近性。故模型采用均方根误差和KL散度结合作为损失函数,表达式为:

| $ Loss\_function = \sqrt {\frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{y_i} - \widehat {{y_i}}} \right)}^2}} } + \;{D_{KL}}。$ | (25) |

模型实验样本来自公开AIS数据库(https://marinecadastre.gov/accessais/),选取了从2021年1月1日—2021年12月29日的历史航迹数据,共15 496艘船,54 984 813个轨迹点,部分数据格式如表1所示。

|

|

表 1 AIS原始数据集 Tab.1 AIS raw dataset |

本文采用2.1.2节的数据处理方法,数据预处理后,共选出

超参数为模型学习到最佳的参数,其设置直接影响到模型的轨迹预测精度。本文采用实验法进行超参数设置,即以评价指标最优为目标,对每个参数逐一实验,获得最优超参数。作为示例,选取了LSTM隐藏层数和LSTM层数2个具有代表性的超参数进行调参,结果如表2和表3所示。全部超参数设置如表4所示。

|

|

表 2 LSTM隐藏层层数调参实验 Tab.2 LSTM hidden layer number parameter tuning experiment |

|

|

表 3 LSTM层数调参实验 Tab.3 LSTM layer parameter tuning experiment |

|

|

表 4 新模型超参数设置 Tab.4 New model hyperparameter settings |

由于循环神经网络单次只能预测一点,而Seq2Seq模型可实现多点到多点的预测,为保障LSTM和Seq2Seq模型预测结果的可比性,实验采用滑动窗口法实现LSTM模型5个轨迹点预测结果的输出,其工作原理如下式:

| $ \widehat {{y_{11}}} = RNN\left( {{Y_{10}},\theta } \right),$ | (26) |

| $ \widehat {{y_{12}}} = RNN\left( {\overline {{Y_{11}}} ,\theta } \right)。$ | (27) |

式中:RNN为循环神经网络;

本文选用均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)、平均位移误差(ADE)三个评价指标评估模型的性能。RMSE测量预测精度的稳定性,MAE评估模型的预测能力,ADE表示每个预测值与真实值之间的平均欧氏距离差,具体公式为:

| $ RMSE = \sqrt {\frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{y_i} - \widehat {{y_i}}} \right)}^2}} },$ | (28) |

| $ MAE = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left| {\left| {\left( {{y_i} - \widehat {{y_i}}} \right)} \right|} \right|}_1}},$ | (29) |

| $ ADE = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left| {\left| {{y_i} - \widehat {{y_i}}} \right|} \right|}_2}}。$ | (30) |

式中:

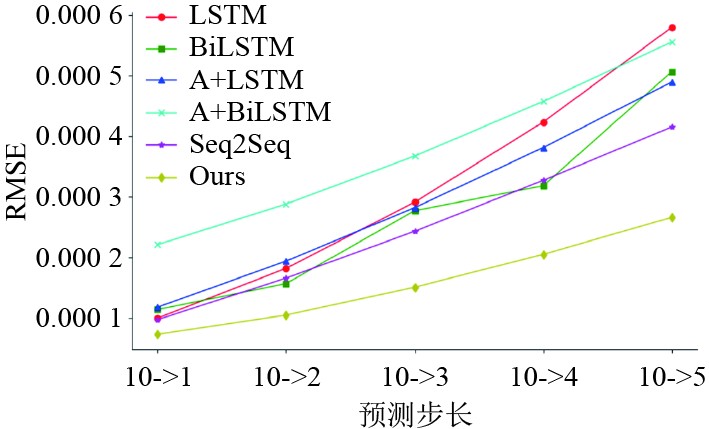

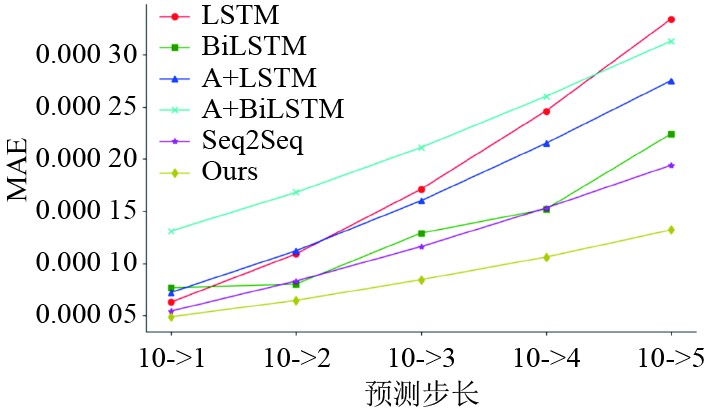

为检验新模型的性能,实验在相同的超参数设置下,采用相同测试集,计算得到新模型、LSTM、BiLSTM、A+LSTM、A+BiLSTM和Seq2Seq六种模型的3种评价指标结果,如表5所示。其中,10->1为前十点预测第一点,后面以此类推;A代表注意力机制,A+LSTM代表结合注意力机制的长短神经网络。由不同模型结果比较可知,新模型的3种评价指标均取得最优,其中RMSE评价指标相比LSTM、BiLSTM、A+LSTM、A+BiLSTM和Seq2Seq分别降低了54.0%、47.4%、45.6%、52.0%和35.9%,MAE指标分别降低了60.4%、41.0%、52.0%、57.8%和31.9%,ADE评价指标分别降低了60.9%、41.8%、52.7%、57.4%和32.6%,表明新模型具有最佳的预测精度和预测能力,原因为新模型构建了多维度特征表示和动态特征选择机制,即基于传统位置信息如经度、纬度、航向和航速等,通过船舶特征和位置偏好特征建立了船舶用户画像,融入了额外的船舶操纵特性和环境影响信息,使得新模型在预测时能更全面地理解船舶行为模式;增设画像特征检索模块可以根据当前环境条件自动选择最相关的船舶用户画像特征,进一步辅助船舶轨迹的预测。同时,新模型采用Seq2Seq架构,这种架构允许模型一次性输出多点预测,与LSTM模型常用的滑动窗口方法相比,能够有效地减少误差的累积,保持长期预测的稳定性和精确度。

|

|

表 5 不同模型的表现对比结果 Tab.5 Comparison result of different models |

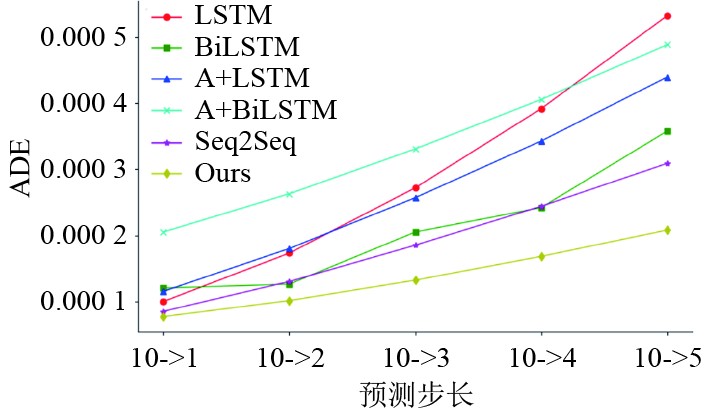

不同步长评价指标结果变化趋势如图7~图9所示。可知:随着预测步数的增加,所有模型的3种评价指标值均增大,表明模型预测精度和能力都随着预测时间的增长而降低。LSTM架构模型RMSE、MAE、ADE结果增加速率明显高于Seq2Seq架构模型。原因为随着预测时间的增长,每个单独预测的可用信息显著减少,且LSTM架构模型采用滑动窗口预测,会在预测期间不断增加不确定性,而Seq2Seq模型能一次输出多点,减少了误差累积的趋势。

|

图 7 RMSE变化趋势比较 Fig. 7 Comparison of RMSE trends |

|

图 8 MAE变化趋势比较 Fig. 8 Comparison of MAE trends |

|

图 9 ADE变化趋势比较 Fig. 9 Comparison of ADE trends |

为了研究船舶画像和画像特征检索模块设计的有效性,对模型进行消融实验,结果如表6所示。画像特征和画像特征检索模块对模型的预测精度都有显著的影响。尤其是画像特征检索模块的缺失,使得模型精度从2.66E-4降到了4.48E-4。这是因为画像特征检索模块负责选择最相关的船舶用户画像特征帮助模型预测,当其缺失时模型无法学习到合适的特征,造成精度下降。

|

|

表 6 消融实验 Tab.6 Ablation experiments |

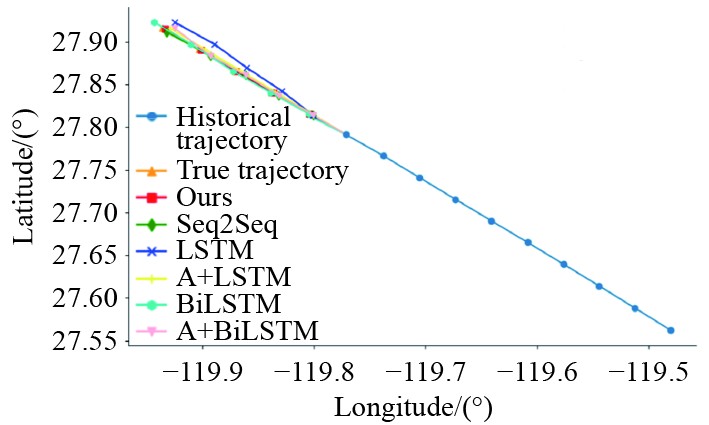

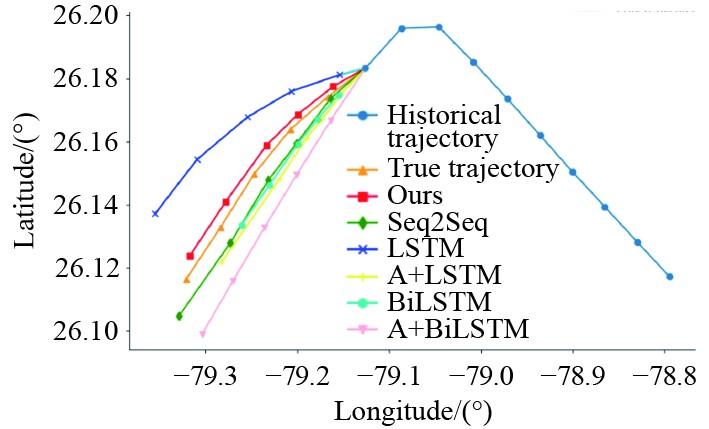

为更直观展现新模型预测效果,实验从测试集中随机选取2艘船舶用户进行可视化展示。

图10为直线行驶场景,6种模型均展示出较好的预测性能,新模型纬度和经度最大偏差分别为

|

图 10 直线行驶场景 Fig. 10 Straight-line driving scenario |

图11为变向行驶场景,所有模型预测效果均不如直线行驶场景,新模型纬度和经度最大偏差分别为

|

图 11 弯道行驶场景 Fig. 11 Curve driving scenario |

本文提出一种基于用户画像和改进的Seq2Seq轨迹预测模型,通过AIS数据采用频数统计和HDBSCAN聚类法提取船舶特征和位置偏好特征,构建能够反映船舶操纵性和环境因素的船舶用户画像。设计多个编码器分别完成对船舶特征、画像特征和位置标签特征的编码。通过先验后验机制设计画像检索模块实现对画像特征的提取和利用。利用RMSE、MAE、ADE评价指标对新模型进行验证。实验结果表明,新模型能显著提升预测精度和泛化能力,相比于LSTM、BiLSTM、A+LSTM、A+BiLSTM及Seq2Seq模型,表现出最佳的精度和泛化性,可较好地解决船舶轨迹长序列预测精度不足问题,为船舶的航行状态监控、安全评估和事故分析提供数据支持。

| [1] |

马恺. 基于受限水域的无人船路径规划[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2024.

|

| [2] |

姜佰辰, 关键, 周伟, 等. 基于多项式卡尔曼滤波的船舶轨迹预测算法[J]. 信号处理, 2019, 35(5): 741-746. |

| [3] |

谢鸿伟, 张英俊, 邢胜伟, 等. 基于模型预测控制的船舶自主避碰方法[J]. 船舶工程, 2021, 43(8): 23-30. |

| [4] |

ZHANG X, LIU G, HU C, et al. Wavelet analysis based hidden markov model for large ship trajectory prediction [C]//proceedings of the the 38th chinese control conference, 2019. ZHANG X, LIU G, HU C, et al. Wavelet analysis based hidden markov model for large ship trajectory prediction [C]//proceedings of the the 38th chinese control conference, 2019. |

| [5] |

任宇翔, 赵建森, 刘卫, 等. 基于AIS数据和LSTM网络的船舶航行动态预测[J]. 上海海事大学学报, 2019, 40(3): 32-37. |

| [6] |

甄荣, 金永兴, 胡勤友, 等. 基于AIS信息和BP神经网络的船舶航行行为预测[J]. 中国航海, 2017, 40(2): 6-10. DOI:10.3969/j.issn.1000-4653.2017.02.002 |

| [7] |

SUO Y, CHEN W, CLARAMUNT C, et al. A ship trajectory prediction framework based on a recurrent neural network [J]. Sensors (Basel), 2022, 20(18): 51−54.

|

| [8] |

ZHANG L, ZHU Y, SU J, et al. A hybrid prediction model based on knn-lstm for vessel trajectory [J]. Mathematics, 2022, 10(23): 44−47.

|

| [9] |

张扬, 彭鹏菲, 卢锐. 基于Seq2Seq的船舶轨迹变步长预测方法研究[J]. 电光与控制, 2023, 30(4): 74-77. DOI:10.3969/j.issn.1671-637X.2023.06.013 |

| [10] |

ZHANG Y, HAN Z, ZHOU X, et al. METO-S2S: A S2S based vessel trajectory prediction method with Multiple-semantic Encoder and Type-Oriented Decoder [J]. Ocean Engineering, 2023, 6(1): 1−12.

|

| [11] |

NGUYEN D D, LE VAN C, ALI M I. Vessel Trajectory Prediction using Sequence-to-Sequence Models over Spatial Grid[C]//Proceeding of the 12th ACM Intemational Conference on Distributed Event, Association for Computing Machinery, 2018.

|

| [12] |

YOU L, XIAO S, PENG Q, et al. ST-Seq2Seq: A spatio-temporal feature-optimized Seq2Seq model for short-term vessel trajectory prediction[J]. IEEE Access, 2020, 8: 218565-218574. DOI:10.1109/ACCESS.2020.3041762 |

| [13] |

CHEN P, YANG F, MOU J, et al. Regional ship behavior and trajectory prediction for maritime traffic management: A social generative adversarial network approach [J]. Ocean Engineering, 2024, 7(10): 54−59.

|

| [14] |

王森杰, 何正伟. 基于生成对抗网络的船舶航迹预测模型[J]. 中国航海, 2021, 44(2): 72-77. DOI:10.3969/j.issn.1000-4653.2021.02.012 |

| [15] |

SUTSKEVER I, VINYALS O, LE Q V. Sequence to sequence learning with neural networks [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014, 27(9): 34−42.

|

| [16] |

HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 36-41. DOI:10.1162/neco.1997.9.8.1735 |

| [17] |

王聪. 基于船舶操纵性的避碰决策研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2024.

|

| [18] |

万洪亮, 潘家财, 甄荣, 等. 基于CNN-GRU的船舶轨迹预测[J]. 广州航海学院学报, 2022, 30: 12-18. DOI:10.3969/j.issn.1009-8526.2022.02.004 |

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47