在现代船舶制造领域,铝合金凭借其突出的特性,在船体建造中的应用日益广泛。铝合金具有密度低的优势,其密度约为钢材的1/3,这使得采用铝合金建造的船体重量大幅减轻。随着船舶工业对轻量化、高性能的要求不断提高,铝合金在大型船舶,如邮轮、护卫舰等建造中也逐渐占据重要地位,应用趋势持续上升。激光-电弧复合焊接技术作为一种先进的焊接方法,近年来在铝合金焊接领域迅速兴起,该技术结合了激光焊能量密度高、焊接速度快、热影响区窄等优点,同时电弧焊具备适应性强、填充金属方便等特性。与传统焊接方法相比,激光-电弧复合焊接能显著提高焊接效率,同时还能改善焊缝质量,减少焊接缺陷,使焊接接头的力学性能更优异。

在提高焊接质量方面,深入了解热力学耦合机制有助于精确控制焊接过程中的温度分布,减少热影响区的晶粒长大和组织恶化,从而提高焊接接头的强度、韧性和耐腐蚀性。通过研究热力学耦合规律,可以确定最佳的焊接参数组合,如激光功率、电弧电流、焊接速度等,提高焊接过程的稳定性和可靠性,减少焊接缺陷的产生。

国内外学者对激光-电弧复合焊接进行了广泛而深入的研究,并取得了一定成果。在热力学特性研究方面,国外一些研究团队利用先进的测量技术,如高速红外热成像技术和微热电偶测温技术,对焊接过程中的温度场分布进行了精确测量。研究发现,激光-电弧复合焊接过程中的温度场分布受激光功率、电弧电流以及焊接速度等多种因素的影响。在一定范围内,提高激光功率会使焊接区域的温度峰值升高,热影响区范围扩大;而增加焊接速度则会使温度场分布更加集中,热影响区变窄。

国内研究人员通过数值模拟的方法,刘超杰等[1]对异种钢的激光-电弧复合焊接焊缝成形及力学性能进行研究,通过实验研究探明焊接中存在的问题,并提出了解决方案。曾杰等[2]对20 mm钢板的激光-电弧复合焊接成形机理进行研究,分析了激光功率以及焊接速度对成形的影响机制。陈明华等[3]建立了铝合金激光-电弧复合焊接的温度场模型,通过研究焊接参数对焊缝横截面形貌产生的作用,构建起了激光和电弧等离子体之间相互作用的物理机制,为进一步研究焊接过程中的热传输特性提供理论依据。

对于耦合机制的研究,国外学者通过高速摄像和光谱分析等手段,观察到激光诱导的等离子体与电弧之间存在相互作用,这种相互作用会影响电弧的形态和稳定性。激光产生的等离子体可以压缩电弧,使电弧能量更加集中,从而提高焊接过程的能量利用率。国内研究侧重于建立耦合机制的数学模型,通过理论分析和实验验证相结合的方式,探讨激光与电弧之间的能量传输和相互作用规律,为实现复合焊接过程的精确控制提供理论支持。目前的研究仍存在一些不足之处,在耦合机制方面,对于在不同焊接工艺参数下的详细作用过程和影响因素尚未完全明确,缺乏统一理论模型。在焊接接头性能研究中,对于焊接接头在长期服役过程中的性能演变规律以及环境因素对其性能的影响研究较少[4 − 5]。

本文对激光与电弧在铝合金船体建造复合焊接过程中的相互作用方式和影响因素进行分析,在考虑焊接过程中的热弹塑性力学行为的基础上,建立温度场与应力场的耦合模型。在模型中引入材料的热膨胀系数、弹性模量、屈服强度等随温度变化的参数,考虑焊接过程中的相变应力、拘束应力等因素,模拟焊接过程中温度场与应力场的相互作用和动态演变过程。通过数值模拟和实验测量相结合的方法,分析不同焊接工艺参数下焊接接头的应力分布规律、应力集中区域和应力峰值大小,研究热力学耦合对焊接变形和裂纹形成的影响机制。

1 激光与电弧作用方式及影响因素分析 1.1 相互作用方式分析在铝合金船体建造的激光与电弧复合焊接过程中,激光与电弧的相互作用对焊接质量和效率有着至关重要的影响。

1)能量耦合

激光具有高能量密度的特点,能够在铝合金表面迅速形成高温等离子体通道[6]。电弧则以热传导和对流的方式传递能量。在复合焊接时,激光产生的等离子体通道为电弧提供了更易导电的路径,使电弧能量更容易集中在焊接区域,增强了对铝合金的热输入。

2)力的作用

激光产生的光压和等离子体冲击力会对电弧产生影响。光压可压缩电弧,使其形态更加集中,增强电弧的能量密度。同时等离子体冲击力能改变电弧的流动方向和速度分布,影响电弧对熔池的搅拌作用[7]。

3)物质传输

激光作用于铝合金表面会使材料蒸发和电离,产生金属蒸汽和等离子体。这些物质会与电弧中的粒子相互混合,影响电弧的电导率、热导率和化学组成。

1.2 影响因素分析对铝合金船体建造的激光与电弧复合焊接过程中的影响因素进行分析,包括激光参数、电弧参数以及焊接工艺条件等[8]。

1)激光参数

激光功率决定了激光能量的输入大小。较高的激光功率会产生更强的等离子体通道和光压,对电弧的作用更显著,可使电弧更加集中,增强焊接熔深。激光脉冲频率影响单位时间内的能量输入和等离子体产生的频率,进而影响激光与电弧相互作用的稳定性。聚焦在焊件表面或稍低于表面时,能获得较高的能量密度,有利于与电弧更好地耦合;光斑尺寸较小可提高能量集中度,但过小可能导致焊接过程不稳定。

2)电弧参数

电弧电流和电压直接决定了电弧的能量大小和形态。较大的电弧电流会使电弧能量增加,弧柱直径增大,与激光的相互作用范围更广,但过大可能导致电弧过于分散,影响能量集中效果。

3)焊接工艺条件

保护气体的种类、流量和流速对激光与电弧的相互作用有重要影响。使用惰性气体作为保护气体时,其流量和流速会影响电弧的稳定性和等离子体的扩散。合适的保护气体流量和流速可以有效保护焊接区域,减少氧化和杂质的侵入,同时有利于激光与电弧的稳定相互作用。

2 激光-电弧复合焊接在铝合金船体焊接中的热力学耦合规律研究 2.1 温度场与应力场的耦合模型建立考虑焊接过程中的热弹塑性力学行为,建立温度场与应力场的耦合有限元模型。在模型中引入材料的热膨胀系数、弹性模量、屈服强度等随温度变化的参数,考虑焊接过程中的相变应力、拘束应力等因素,模拟焊接过程中温度场与应力场的相互作用和动态演变过程。

1)温度场分析

焊接过程中的温度变化是一个复杂的热传导过程,遵循热传导方程:

| $ \rho c\frac{{\partial T}}{{\partial t}} = \nabla \cdot (k\nabla T) + Q \text{。} $ | (1) |

式中:ρ为铝合金材料的密度,取值

| $ Q_{\mathrm{laser}}=\frac{2P_{\mathrm{laser}}}{ {\text{π}} r_{\mathrm{laser}}^2}e^{-\frac{2(x^2+y^2)}{r_{\mathrm{laser}}^2}}\text{。} $ | (2) |

式中:(x, y)为光斑平面内坐标。

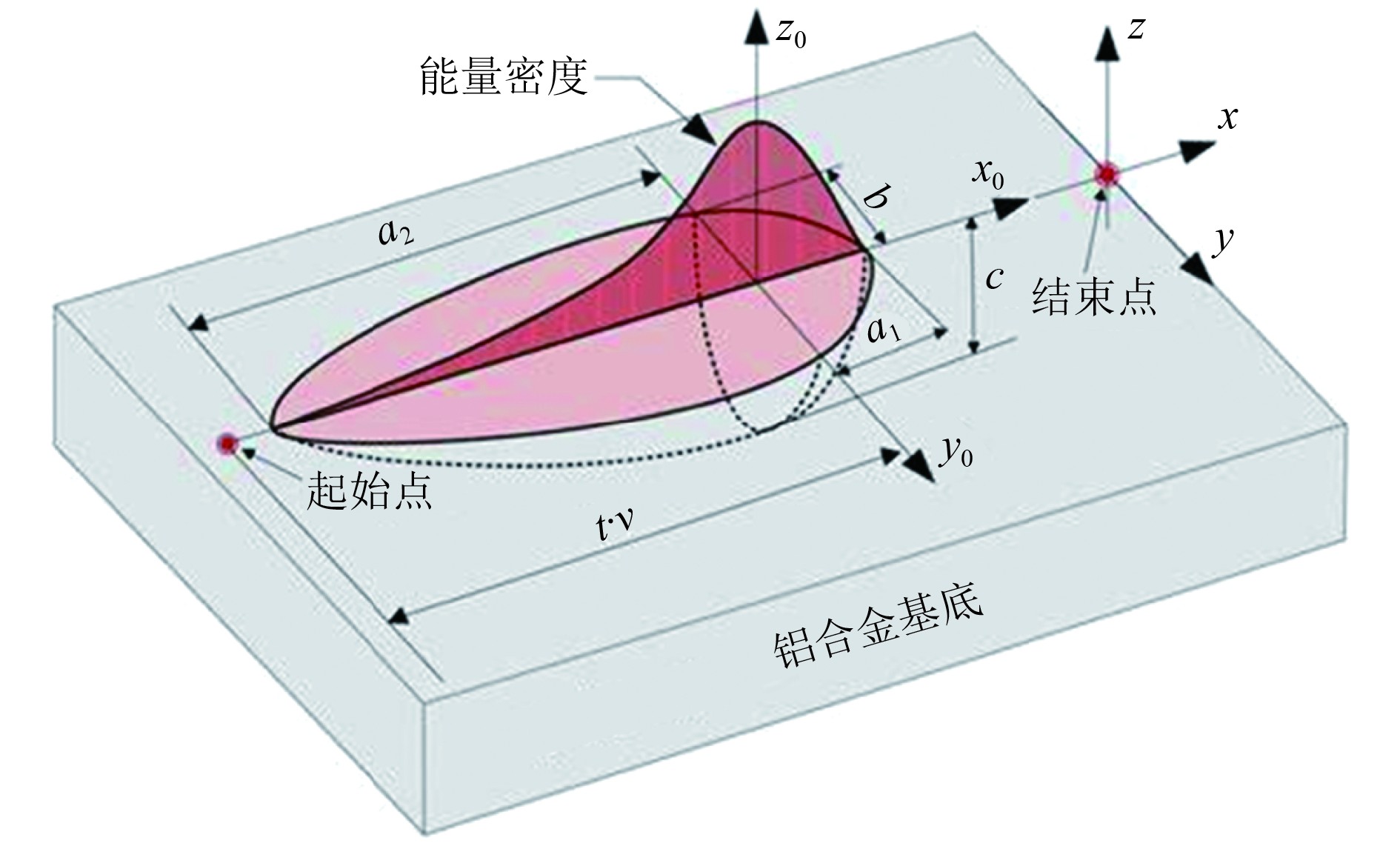

电弧热源项通常采用双椭球热源模型等经验模型来描述,如图1所示,其中,x轴和y轴确定了在基体表面的平面位置,z轴则垂直于基体表面,为高度方向。从图中可精准确定电弧热源在空间中的位置以及能量分布的具体情况。在实际电弧焊接中,电弧的能量并非均匀分布,而是在中心区域能量密度高,向周围逐渐降低。双椭球模型能更准确地反映这种不均匀的能量分布特性。在Goldak双椭球热源模型中,前半椭球热源项:

|

图 1 电弧双椭球热源模型示意图 Fig. 1 Schematic diagram of the arc double ellipsoid heat source model |

| $ {Q_{arc1}} = \frac{{6\sqrt 3 {f_1}{Q_{arc}}}}{{ {\text{π}} {a_1}{b_1}{c_1}}}{e^{ - 3\left(\frac{{{x^2}}}{{a_1^2}} + \frac{{{y^2}}}{{b_1^2}} + \frac{{{z^2}}}{{c_1^2}}\right)}} 。$ | (3) |

后半椭球热源项:

| $ {Q_{arc2}} = \frac{{6\sqrt 3 {f_2}{Q_{arc}}}}{{ {\text{π}} {a_2}{b_2}{c_2}}}{e^{ - 3\left(\frac{{{x^2}}}{{a_2^2}} + \frac{{{y^2}}}{{b_2^2}} + \frac{{{z^2}}}{{c_2^2}}\right)}} 。$ | (4) |

式中:Qarc为电弧总能量;f1、f2为前后半椭球能量分配系数,且f1+f2=1,a1、a2、b1、b2、c1、c2均为双椭球模型参数,需要根据电弧形态和焊接工艺确定,且满足b1+b2=b,c1+c2=c。

2)应力场分析

焊接过程中的应力应变分析基于热弹塑性力学理论,应力应变关系遵循Hooke定律在热弹塑性条件下的扩展形式。在小变形情况下,应力应变关系可表示为:

| $ {\sigma _{ij}} = {D_{ijkl}}({\varepsilon _{kl}} - \varepsilon _{kl}^{\mathrm{T}} - \varepsilon _{kl}^p) \text{。} $ | (5) |

式中:

3)温度场与应力场的耦合

在焊接过程中,温度变化会引起材料热膨胀和收缩,从而产生热应力,热应力又会影响材料的变形,进而改变温度场的分布,因此需要考虑温度场与应力场的耦合。

通过建立的耦合有限元模型,可以模拟激光-电弧复合焊接铝合金船体过程中温度场与应力场的相互作用和动态演变,为分析焊接变形、残余应力以及优化焊接工艺提供理论依据。迭代求解温度场和应力场方程来实现耦合计算。

2.2 仿真分析1)激光-电弧复合焊接温度场分析

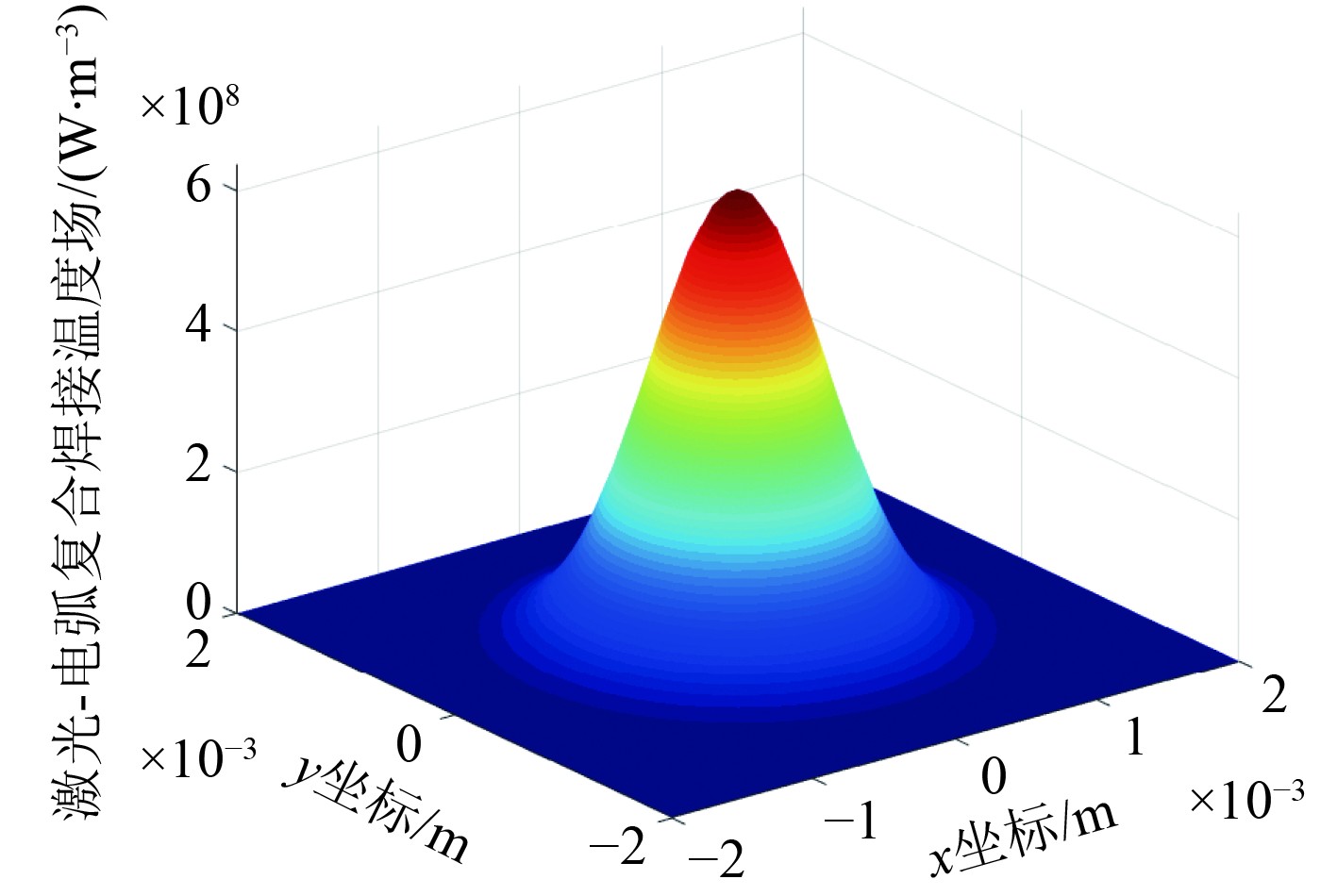

以光斑中心为原点,横坐标和纵坐标分别为光斑平面内的x和y坐标,绘制激光-电弧复合焊接温度随坐标变化的三维曲面图,如图2所示。可以清晰看到,激光能量在光斑中心处最强,随着与中心距离的增加而逐渐减弱。

|

图 2 激光-电弧复合焊接温度场分析 Fig. 2 Analysis of the temperature field in Laser-Arc hybrid welding |

2)激光-电弧复合焊接应力场分析

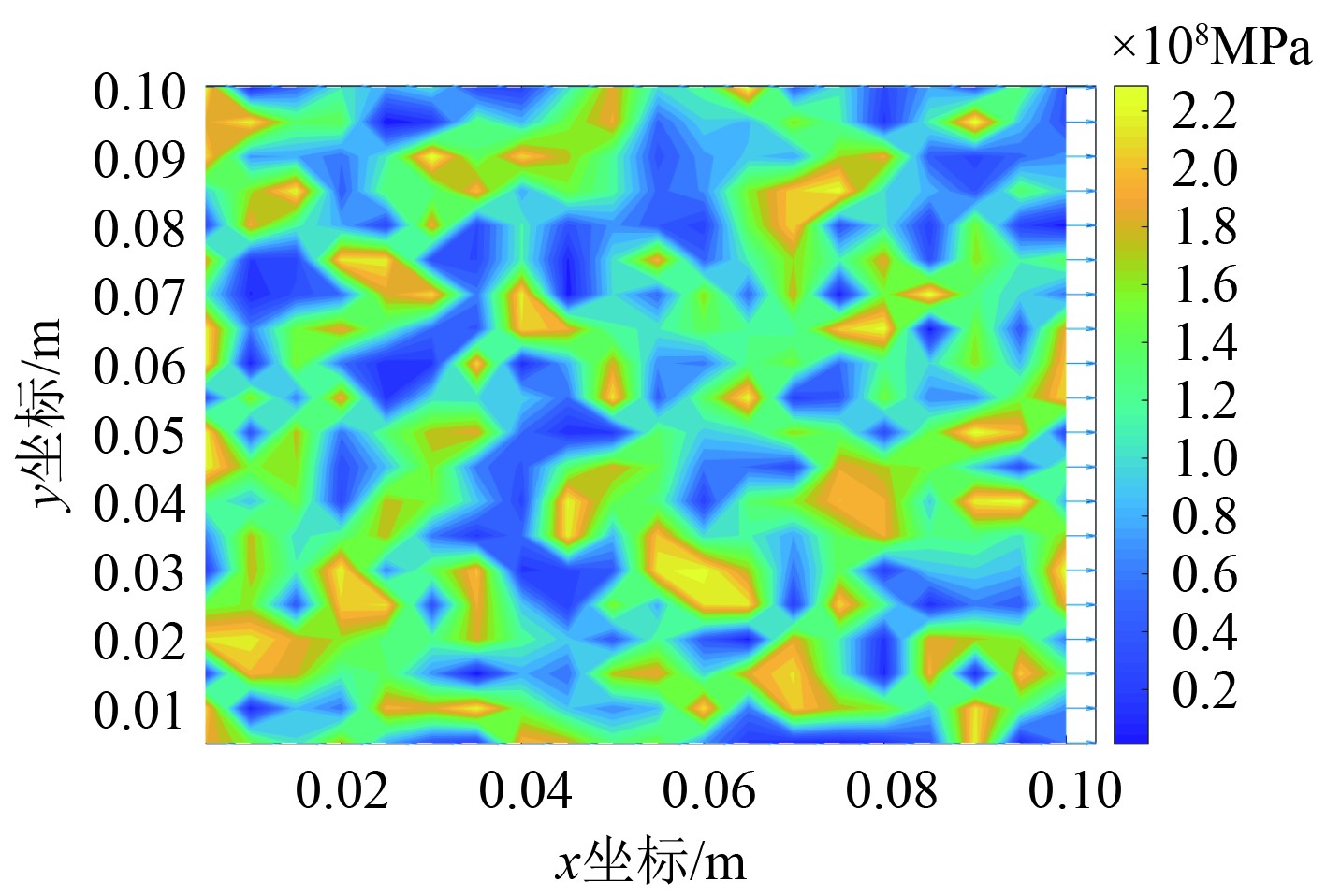

对激光-电弧复合焊接的应力场进行分析,通过建立基本模型,在模型中设定激光源匀速运动,采用有限元等数值计算方法,将焊件划分为多个单元进行计算,通过迭代求解温度场和应力场方程,模拟焊接过程中温度场与应力场的耦合作用,最终得到这一应力场分布结果,图3为激光-电弧复合焊接应力场分析分布矢量图,展示了在激光-电弧复合焊接过程结束后,焊件平面内应力场的分布状况。

|

图 3 激光-电弧复合焊接应力场分析 Fig. 3 Analysis of the stress field in Laser-Arc hybrid welding |

从图中可以看到,焊件不同区域呈现出颜色明显不同,说明应力分布并不均匀,存在应力集中现象。从仿真基本情况来看,考虑了激光和电弧复合热源的能量输入对材料产生的热效应,进而引发热膨胀和收缩,最终形成应力场。由于焊接时热源是移动的,这导致焊件上各点经历的热循环不同。先受热的区域先开始膨胀和随后的收缩过程,而后受热区域的变形与之相互制约。比如在热源移动方向上,前方材料不断被加热,而后方材料在冷却收缩,这种动态的热过程使得应力分布更为复杂,造成应力在焊件内呈现不规则分布。

3)激光-电弧复合焊耦合仿真分析

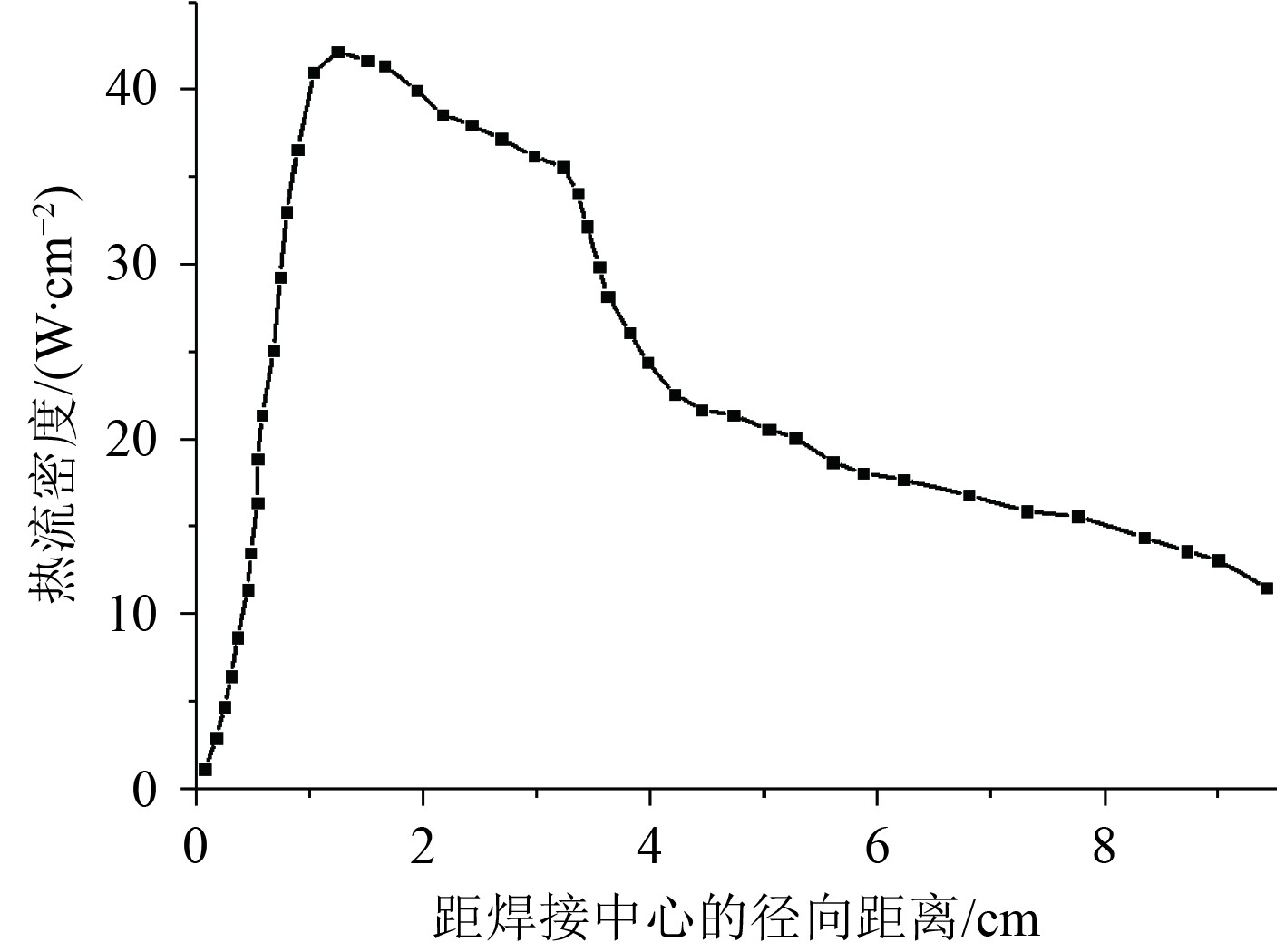

图4为激光-电弧复合焊接铝合金船体中沿径向距焊接点不同位置的热流密度分布曲线。

|

图 4 沿径向距焊接点不同位置的热流密度分布曲线 Fig. 4 The distribution curves of heat flux density at different positions along the radial distance from the welding point |

在横坐标从0开始的阶段,热流密度迅速上升。这是因为在激光-电弧复合焊接时,焊接中心是激光和电弧能量输入的核心区域。激光具有高能量密度的特性,能够在极小的区域内集中大量能量,电弧也在该区域持续提供热量。随着距焊接中心的径向距离增加,虽然尚未达到热源中心,但距离热源越来越近,单位面积接收到的能量快速增多,所以热流密度急剧上升。例如,在靠近焊接中心的微小径向距离内,每靠近一点,所获得的激光和电弧能量增量相对较大,导致热流密度快速增大。

当曲线上升到一定径向距离处达到峰值。此时对应的横坐标位置,表示在这个径向距离上,单位面积接收到的激光和电弧能量总和达到最大。在焊接中心及其附近区域,激光和电弧的能量叠加效果最为显著,能量分布相对集中且稳定,使得热流密度在该位置达到最大值。这是因为在这个区域内,激光的高能量密度和电弧的持续供热相互配合,共同作用使得单位面积的热输入达到极限状态。

过了峰值之后,曲线逐渐下降。这是由于随着距焊接中心的径向距离进一步增加,激光和电弧的能量作用逐渐减弱。一方面,激光能量具有较强的方向性和集中性,随着径向距离增加,能量在空间上逐渐分散,单位面积接收到的激光能量减少;另一方面,电弧虽然具有一定的覆盖范围,但随着径向距离增大,其能量传递到单位面积上的量也不断降低。同时,热量在向周围扩散的过程中,会不断被铝合金焊件材料吸收以及向环境中散失,进一步导致热流密度下降。随着径向距离继续增大,热流密度会越来越小,最终趋于一个相对稳定的较低值,此时表示远离焊接中心区域,热源的影响变得很小,热流密度基本趋近于环境热流密度水平。

3 结 语激光-电弧复合焊接技术在铝合金船体建造中具有重要研究意义,对提升船舶制造质量和效率至关重要,在船舶制造领域有着广泛应用前景。通过对该技术的研究,可得出以下结论:

1)在铝合金船体建造的激光-电弧复合焊接过程中,激光与电弧通过能量耦合、力的作用和物质传输等方式相互影响。能量上二者相互叠加增强热输入,力的方面共同影响熔池流动和焊缝成形,物质传输会改变焊接过程稳定性和焊缝成分组织。同时,激光参数(功率、脉冲频率、聚焦位置、光斑尺寸等)、电弧参数(电流、电压、焊接速度等)以及焊接工艺条件(保护气体、焊接位置等)都会显著影响二者相互作用效果,进而影响焊接质量与效率。

2)基于热弹塑性力学行为建立的温度场与应力场耦合有限元模型,考虑了材料参数随温度变化及多种应力因素,能有效模拟激光-电弧复合焊接铝合金船体时二者的相互作用。通过对温度场、应力场及热流密度等的仿真分析可知,焊接过程中热流密度在焊接点中心区域最大,随径向距离增加先升后降;应力场分布不均匀,存在应力集中现象。为分析焊接变形、残余应力及优化焊接工艺提供了有力理论依据,有助于在实际生产中制定合理工艺参数,提升铝合金船体焊接质量。

| [1] |

刘超杰, 杨丽, 王东旭, 等. 异种钢激光-电弧复合焊接焊缝成形及力学性能研究[J]. 应用激光, 2025, 45(2): 1-12. LIU C J, YANG L, WANG D X, et al. Research on weld formation and mechanical properties of laser-arc hybrid welding of dissimilar steels[J]. Applied Laser, 2025, 45(2): 1-12. |

| [2] |

曾杰, 王清曌, 张培磊, 等. 激光-电弧复合焊接20 mm厚高强钢的成形机理研究[J]. 应用激光, 2024, 44(10): 92-101. ZENG J, WANG Q Z, ZHANG P L, et al. Research on the formation mechanism of Laser-Arc hybrid welding of 20mm thick high-strength steel[J]. Applied Laser, 2024, 44(10): 92-101. |

| [3] |

陈明华, 李陈宾, 刘黎明. 激光-电弧复合焊接过程中等离子体的耦合行为[J]. 焊接学报, 2014, 35(10): 53-56+115. CHEN M H, LI C B, LIU L M. Coupling behavior of plasma during Laser-Arc hybrid welding process[J]. Transactions of the China Welding Institution, 2014, 35(10): 53-56+115. |

| [4] |

崔辉, 曹学军, 杨海锋, 等. 1300MPa级高强钢激光-电弧复合焊接工艺及接头微观组织演变[J]. 焊接, 2024(9): 29-36+50. CUI H, CAO X J, YANG H F, et al. Laser-Arc hybrid welding process of 1300MPa grade high-strength steel and microstructure evolution of the joint[J]. Welding & Joining, 2024(9): 29-36+50. |

| [5] |

罗震, 苏杰, 王小华, 等. 激光-电弧复合焊接铝合金的研究进展分析[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2024, 52(3): 57-74. LUO Z, SU J, WANG X H, et al. Analysis of research progress in Laser-Arc hybrid welding of aluminum alloys[J]. Journal of South China University of Technology (Natural Science Edition), 2024, 52(3): 57-74. |

| [6] |

李亮峰, 罗柽, 李超, 等. 大型邮轮薄板激光复合焊接数值模拟与参数分析[J]. 船舶工程, 2023, 45(9): 13-19+25. LI L F, LUO C, LI C, et al. Numerical simulation and parameter analysis of laser hybrid welding for thin plates of large cruise ships[J]. Ship Engineering, 2023, 45(9): 13-19+25. |

| [7] |

祁麟, 喻军, 李超, 等. 船舶铝合金焊接工艺方法对比分析[J]. 船海工程, 2023, 52(3): 43-47. QI L, YU J, LI C, et al. Comparative analysis of welding processes for marine aluminum alloys[J]. Ship & Ocean Engineering, 2023, 52(3): 43-47. |

| [8] |

张瑜. 船用高强度钢Q355的激光复合焊接工艺的探究与优化[J]. 舰船科学技术, 2021, 43(2): 205-207. ZHANG Y. Exploration and Optimization of Laser hybrid welding process for marine high-strength steel Q355[J]. Ship Science and Technology, 2021, 43(2): 205-207. |

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47