2. 武汉理工大学 国家水运安全工程技术研究中心,湖北 武汉 430063;

3. 武汉理工大学 船海与能源动力工程学院,湖北 武汉 430063;

4. 武汉理工大学 交通与物流工程学院可靠性与新能源研究所,湖北 武汉 430063

2. National Engineering Research Center for Water Transport Safety (WTS Center), Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China;

3. School of Naval Architecture, Ocean and Energy Power Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China;

4. Reliability Engineering Institute, School of Transportation and Logistics Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China

近年来,航运业已被指出是交通运输领域主要的温室气体排放源之一。数据表明每年船舶排放约650万吨氮氧化物(NOX)和600万吨硫氧化物(SOX),其排放量仅次于道路交通业[1 − 2]。为了解决船舶排放污染问题,在2022年9月交通运输部发布的《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》中提出以2025年和2030年为节点,内河船舶要实现全面推动绿色燃料船舶的发展和建立初步的产业体系目标。在此背景下,对船舶应用新能源动力技术展开研究尤为重要,混合动力船舶也开始发展推广并逐步应用。

混合动力船舶是指由有2种及以上动力源构成动力系统的船舶,其包含了以电能为中心的多种能量来源,然后通过不同动力源之间的协调合作,能够有效的提高动力系统的性能。然而,不同类型动力源的运行特性有所不同,混合动力系统将多种动力源组合,导致动力系统的能量管理与容量配置匹配也更为复杂。近年来,国内外学者针对混合动力船舶能量管理策略开展了大量的研究。目前能量管理策略主要分为规则型与优化型,如逻辑门限值、等效燃油消耗最小(ECMS)以及模型预测控制(MPC)等方法[3 − 4]。然而,针对混合动力系统的容量配置研究较少,同时缺少该研究方法的分析与总结,使船舶多能源配置研究不够深入,未能更进一步提高混合动力船舶的性能。

因此,对该研究方向已有的研究成果进行分析和总结有其必要性。本文首先归纳船舶混合动力系统的建模方法和结构配置类型,分析其优缺点及适用性;其次,对船舶混合动力系统的容量配置研究方法开展总结与分析;在此基础上,总结存在的问题,最后展望未来的混合动力船舶容量配置研究方向。

1 船舶混合动力系统建模方法 1.1 机理模型基于内部机理的模型是指从各动力源的电化学原理以及器件原理出发建立其机理模型,如锂电池和超级电容等电化学模型以及DC/AC、DC/DC等变换器模型。锂电池与超级电容的电化学模型都由一些耦合偏微分方程(PDE)组[5 − 6],其展现了内部电化学动力学特征,精确地表征锂电池与超级电容内部发生的反应过程。准确性是建立模型的最重要特征,这些电化学模型根据内部的化学反应准确地解释了电池与超级电容的充放电行为,但不适合作为船舶能量管理与配置优化的研究对象。王建华等[7]以离并网单相全桥逆变电路为基础,通过理论计算方法获得单相逆变器环路设计所需的大信号数学模型,通过实验验证其不受电路拓扑及控制方法限制,适用于大多数DC/AC逆变器拓扑结构,可用于船舶混合动力系统模型中逆变器器件建模。由于目前缺少对大功率容量的船用PEM燃料电池系统动力学模型的研究,Bagherabadi等[8]针对燃料电池系统原理中所涉及热力学、电化学以及电气等多物理领域,采用键图法建立了可扩展功率范围且具有灵活尺寸的船用燃料电池系统模型,以研究系统运行效率以及各组件的动态响应,为燃料电池混合动力系统容量配置研究提供了理论基础。

1.2 等效电路锂电池与超级电容的电化学模型虽然具有较高准确性,但是模型过于复杂,而对于混合动力系统的配置与控制来说,更重要的是了解锂电池或超级电容SOC与输出功率之间的变化关系,而不需要了解内部的运行机理,因此需在模型的复杂性与准确性之间取得平衡,模型具有一定的准确性即可。因此,有学者研究了另一种建模方法,即等效电路法。该方法建立的模型仅表现锂电池与超级电容器的电气特性,而不是其详细的内部反应过程,目前等效电路模型在混合动力船舶研究中应用非常广泛。锂电池最简易常见的是Rint等效电路模型,张泽辉[9]针对锂电池采用该Rint模型,考虑了电池退化与经济成本,利用鲸鱼算法联合优化了电池-超级电容器混合储能系统容量配置和能量管理策略。为了提高锂电池等效电路模型的精度,考虑了电池的极化特性在Rint模型的基础上加入了RC回路[10],这种模型被称为一阶戴维宁(Thevenin)模型。超级电容等效电路模型较为常见的有具有自放电效应的经典RC电路模型以及简化的后RC电路模型[11 − 12]。太阳能作为重要可再生能源,已有研究将光伏系统作为船舶动力源之一[13 − 14]。崔岩等[15]根据光伏电池的内部结构和输出伏安特性建立了光伏系统的等效电路模型,利用一个电流源并联上一个二极管的电路来表征电池板的输出特性。

1.3 数据驱动船舶混合动力系统涉及动力源内部多个组件相互关联的耦合过程,难以采用机理方法建模。数据驱动模型基于大量实际数据。建模的方法是将数据集应用于智能模型,例如神经网络与支持向量机等,训练出动力系统输入和输出参数的非线性关系,从数据中学习其在不同工况下的动态行为。因此,通过数据驱动方法对动力系统建模,可以准确全面地表征这些复杂系统的电力行为。Li等[16]通过深度学习算法训练大量数据建立了可适应外界环境变化的锂电池黑箱模型,并与其他不用算法的模型进行比较。结果表明,所提出的电池建模方法能够准确模拟电池特性,端电压预测值的平均绝对百分比误差在2.5%以内。Lin等[17]将超级电容的电流和温度作为模型的输入,电压作为模型的输出,提出了一种基于径向基函数(RBF)ANN和极限学习机的数据驱动超级电容器建模方法。Fang等[18]针对光伏发电具有不确定性,提出了一种利用极限学习机训练模型来预测沿导航路线上各种温度和太阳照射条件的功率输出。通过案例分析表明,所提方法在面对工况变化时具有足够的灵活性。

2 船舶混合动力系统架构目前,船舶的混合动力系统架构可分为串联、并联和混联3种结构配置,具体取决于从动力源到螺旋桨之间的能量流动。随着电力电子技术的发展,电动船舶电网逐渐从固定频率的交流电网转变为直流电网[19]。因此,本节将介绍由直流组网技术构成的3种动力系统拓扑结构,其将稳定、可靠的交流发电机组和其他能量源转变成直流电压,形成直流电网。

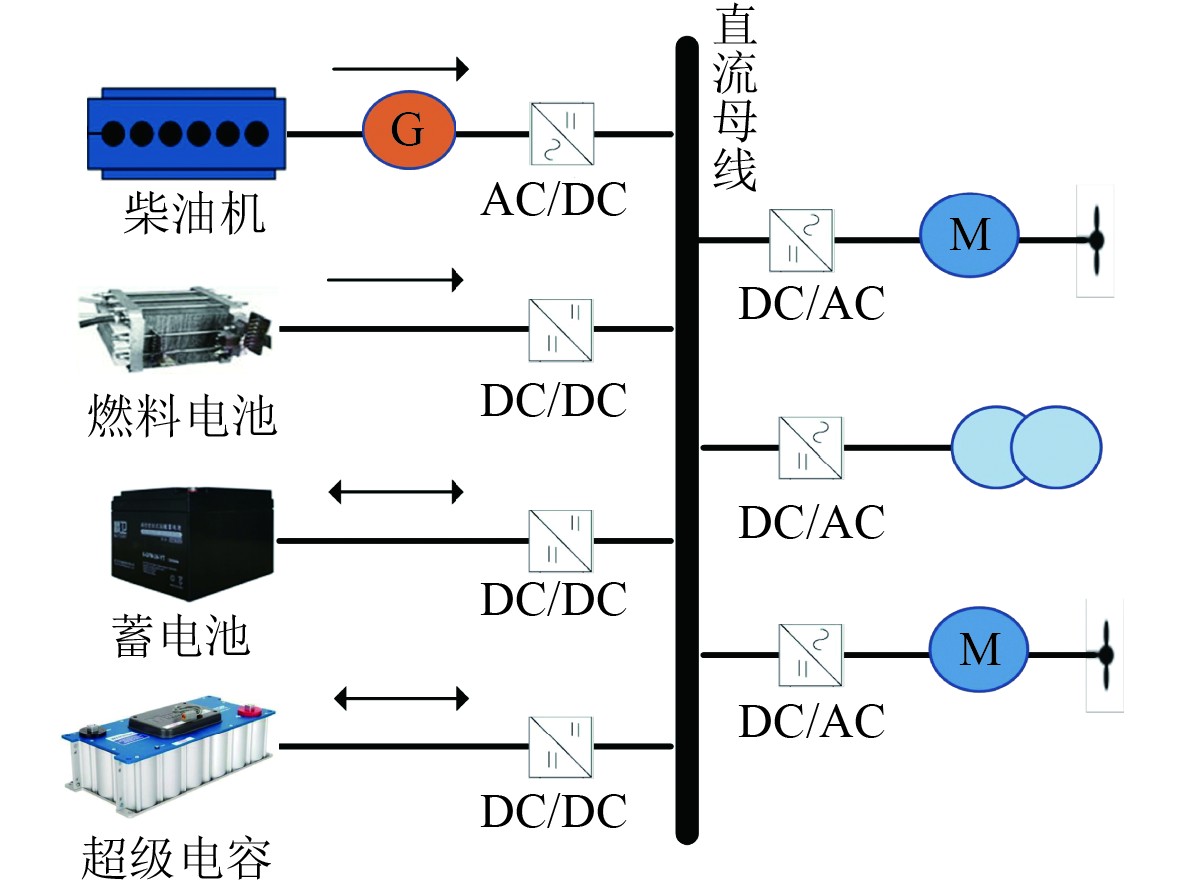

2.1 串联结构与其他结构配置相比,串联式混合动力系统结构在船舶上的应用较为成熟。串联式结构将所有动力源集成到船舶直流电网,柴油机和螺旋桨轴之间未使用机械连接,电网统一向电动机供能驱动螺旋桨,如图1所示。燃料电池、蓄电池和超级电容通过DC/DC变换器升压后并入直流母线,而螺旋桨由变频交流电机驱动,因此通过DC/AC变换器连接直流母线。其他非推进负载通过变换器也接入电网,如辅机用电设备、娱乐及生活用电设备。

|

图 1 串联结构拓扑 Fig. 1 Series structure topology |

可知,串联结构配置统一利用直流母线来收集并分配所有电能,因此其可进行多种工作模式。例如,发电机、燃料电池或蓄电池等动力源单独向电动机供电推进和多动力源组合供电推进。另一方面,在低负载工况时,储能系统可以单独供能,避免柴油发电机组处于低负荷工作,降低排放。

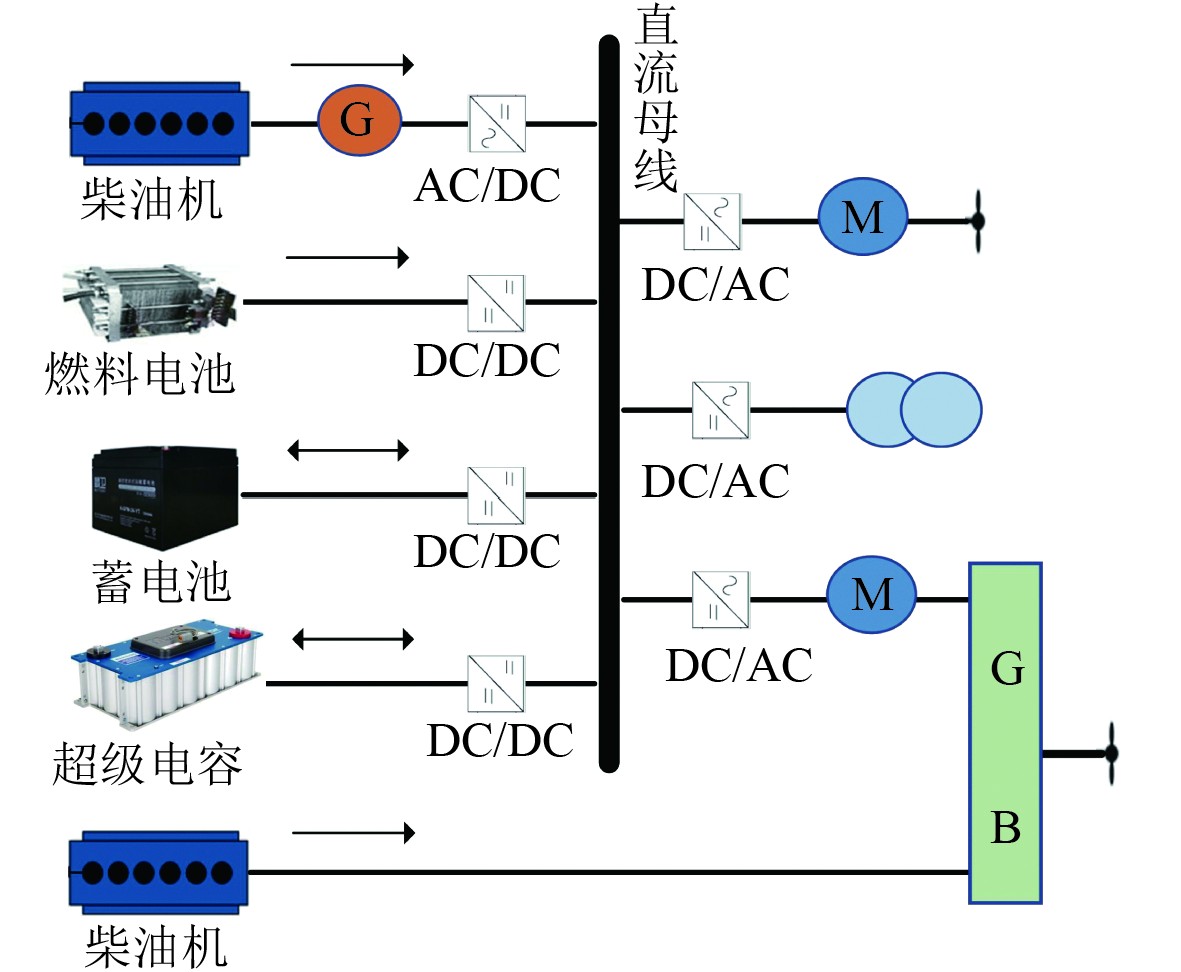

2.2 并联结构并联式混合动力系统结构的主要区别是柴油机和螺旋桨之间保留了机械直接连接,使发动机与电动机并联通过耦合器与螺旋桨轴连接。船舶直流电网电源侧与串联结构配置相似,主要在推进负载侧存在差异,如图2所示。

|

图 2 并联结构拓扑 Fig. 2 Parallel structure topology |

并联式结构配置结合了电动和机械推进的优点,能够同时利用两者的特性带来的效益。例如,电动推进可有效克服机械推进固有的有限机动性问题,柴油发动机可以在高效率和低燃油消耗的范围内工作。然而,为了平衡机械和电动推进单元之间的联系,同时考虑到船舶的操作环境和每种能源的工作特性,制定合适的控制策略至关重要,以平衡各种能源需求,从而找到高效率的最佳点[20]。具体来说,并联式结构配置的主要困难来自于混合动力系统的扭矩分配、主发动机与负载之间的解耦以及不同工作模式之间的动态切换。

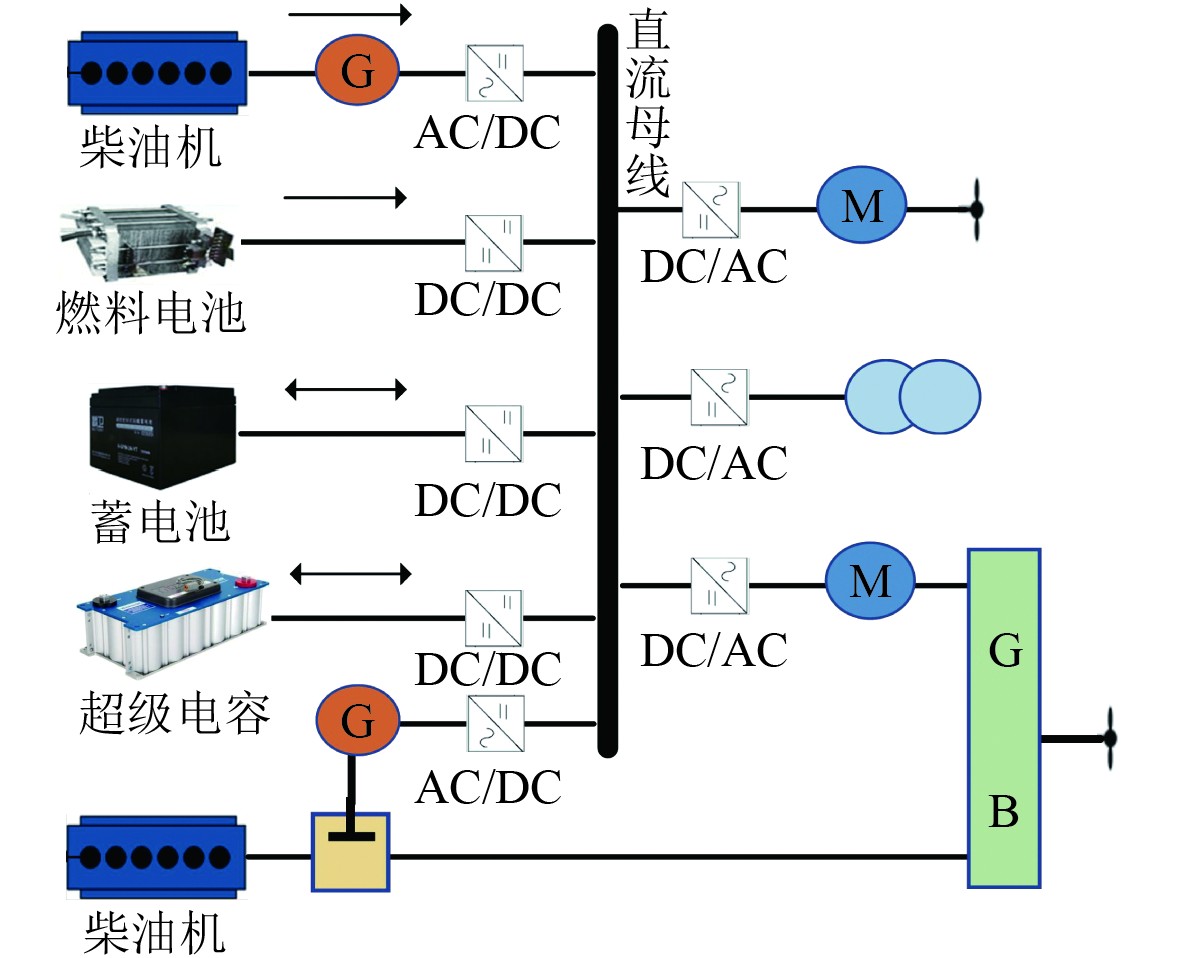

2.3 混联结构混联式混合动力系统结合了串联和并联系统的主要特性,如图3所示。由于存在两种耦合装置,在机械推进方面,机械和电力推进可以并行运行以驱动螺旋桨,主发动机通过耦合装置直接驱动发电机,为直流母线供电。这种系统架构相对复杂,但它结合了2种配置的优势,允许系统以多种方式运行,例如直接机械、全电动、仅串联混合动力、仅并联混合动力或两者结合。通过灵活的能量管理策略,系统能够在不同的功率需求下实现高效运行[21]。

|

图 3 混联结构拓扑 Fig. 3 Hybrid structure topology |

表1总结了上述3种混合动力系统架构的优缺点,针对船舶动力系统结构配置的选定,应该考虑目标船舶特点与运行需求情况。

|

|

表 1 混合动力系统架构特点比较[20 - 22] Tab.1 Comparison of architecture characteristics of hybrid power system[20 - 22] |

针对混合动力船舶容量配置,目前有部分研究以减少总经济成本或降低燃油消耗量为目标,这种采用单目标优化方法与陆地多能源系统研究类似,都是基于数学求解器和智能优化算法来求解,此外还有的应用HOMER软件来计算最佳匹配结果[23]。很多研究为了解决电力推进系统中发电机时常因处于低负载区域或功率波动较大导致燃油消耗效率低等问题,提出将储能系统与原推进系统构成混合动力系统,但未考虑储能系统的最佳容量配置问题。Mashayekh等[24]将容量配置与能量调度耦合,制定了双层优化框架,基于给定船舶负载曲线,以燃料消耗和储能系统投资等构成的成本为目标。最后通过Matlabʼs fmincon求解器求解储能系统最佳容量配置。

混合动力系统容量配置优化研究往往以降低燃油消耗量、排放量、或者全生命周期成本等为目标函数。但基于单目标优化结果会存在一些不足,如以降低燃油消耗为目标时,虽然优化后可以节省燃料,但并不一定意味着温室气体排放也降低[25]。此外,也需要额外投资设备,这又会增加经济投入。而多目标优化可同时考虑多个目标,即综合考虑各种因素,旨在寻找到全面、平衡的解决方案。

3.2 基于多目标的容量配置方法 3.2.1 传统多目标优化方法多目标优化方法主要分为传统多目标方法和多目标智能优化算法两类。传统多目标优化方法主要包括加权法和分层序列法。加权法是通过引入加权因子将多个目标函数聚合为单一目标函数,然后通过经典智能优化算法对问题进行求解,如粒子群算法[26]和鲸鱼优化算法[27]等。张泽辉等[26]为解决燃料电池动态响应差、蓄电池使用寿命短以及复和储能系统最佳容量配置等问题,通过加权法将系统成本、蓄电池损耗、能量损失等目标分别以0.5、0.4、0.1加权因子整合为单一目标函数,并利用粒子群优化算法求解复合储能系统最佳容量配置。结果表明,该配置方案可有效提高蓄电池使用寿命和降低系统能量损失。Pivetta等[28]考虑了燃料电池与锂电池的性能退化,建立了日运营成本和性能退化目标函数,然后采用分类序列法设定了性能退化为优先级的目标函数。最后对3种尺寸的渡船,依次通过Gurobi数学求解器分别对2个目标函数求解了系统最佳配置。结果表明,该方法可有效延缓燃料电池性能退化,应用在不同船舶尺寸下开展动力系统容量配置研究。

上述2种优化配置方法可有效提高混合动力系统性能水平,但仍存在一些缺点。例如,加权法中加权因子的选择主要依靠主观评估与专家经验,容易选出不适当的权重因子导致优化性能降低。分层序列法的层次结构通常涉及主观判断,选择不同的划分可能导致不同的优化结果,从而影响方法的可靠性,同时可能无法充分考虑不同目标之间的复杂相互关系,导致全局性能未能得到充分优化,而陷入局部最优。

3.2.2 多目标群体智能优化方法基于遗传算法、粒子群优化算法等群体智能优化算法改进的多目标优化方法不再依据主观评判与专家经验,更易得到全面、平衡的全局最优解集。目前,越来越多的多目标群体智能优化算法被用于船舶混合动力系统容量配置研究中,如二代非支配排序遗传算法(NSGA-II)和多目标粒子群优化(MOPSO)算法等。为了满足极地破冰船的经济性和环保性要求,杜文龙等[29]基于冰载荷变化等级与反向建模法建立了动力系统能量流模型,以破冰船的年油耗量和生命周期总成本为优化目标,采用NSGA-II对主机排量、蓄电池容量以及电池荷电状态边界等变量进行优化,仿真结果表明,与原传统柴电推进系统相比,该配置方案可节约1.89%油耗。Zhu等[3]提出了一种双层优化框架,同时解决了柴电混合动力系统容量配置和能量管理策略等问题。具体以燃油消耗量、排放量和经济成本为目标函数,在上层通过MOPSO算法进行系统容量配置优化,同时在下层采用自适应ECMS能量管理策略,最后通过硬件在环实验对比了双层优化与单层优化(仅上层或下层)的效果。实验结果表明多目标双层方法排放量可减少3.37%,排放量减少6.7%,经济成本降低13.95%,验证了双层优化框架的有效性。

表2从建模方法、优化方法和优化框架3个方面分析总结了船舶混合动力系统容量配置研究。总体而言,动力系统的建模多采用等效电路方法,其模型的建立较简易,同时保证了准确性,对于混合动力系统的配置与控制来说,其为最佳。在模型的求解方面,采用基于多目标群体智能优化算法所得的结果为最优,且帕累托解集不依赖于主观经验,代表性的算法有NSGA-II、MOPSO以及混合改进算法[29 − 30]。容量配置优化的目标主要是经济成本、燃料消耗量以及碳排放。当混动系统中有锂电池或燃料电池,可能会建立两者的寿命退化模型。在优化框架方面,相比于仅优化容量配置,容量配置与能量管理策略的双层优化能进一步提高混合动力系统性能。

|

|

表 2 船舶混合动力系统容量配置研究总结 Tab.2 Summary of research on capacity allocation of ship hybrid power system |

随着世界各国对船舶排放污染问题越来越重视,混合动力船舶开始发展推广并逐步应用,越来越多的学者将投入到混合动力系统容量配置研究中。基于综述内容,可知容量配置研究取得了不错的进展,但仍存在下列问题需要改进完善。

1)考虑不同船型的运营特点,不同船型适宜的混合动力系统结构可能不同,如客船更注重舒适性,一般采用噪声较低的串联式动力系统结构较合适,而多用途船舶在近岸巡逻、维护工作、货物运输等多样化的任务下采用混联式动力系统结构能在不同工况下切换动力模式,兼顾燃油经济性和环保性能。因此,混合动力系统容量配置研究存在着目标船舶所适应匹配的混合动力系统结构选择问题。

2)船舶航行环境复杂多变,一般情况下,船舶运行工况主要分为启停工况、巡航工况和加减速工况,船舶的动力系统需在不同运行模式下满足船舶所有的运行工况。但是,现有混合动力系统容量配置研究并未考虑工况适应性问题,可能导致动力系统配置结果难以满足船舶实际运行需求。

3)标准的船舶运行工况可用于检验船舶动力系统的燃油消耗或排放水平,也可为动力系统进行容量匹配、经济性能优化提供相关参考依据。但是,由于船舶用途各异,不同航线下的通航环境也有所不同,尚无类似于汽车领域的统一标准工况用于船舶混合动力系统容量配置研究,检测动力系统的能耗水平和动力性能。

5 结 语混合动力船舶的推广应用可有效降低燃料消耗,减少污染气体排放,混合动力系统容量配置优化是提高混合动力船舶节能减排性能的重要研究方向。然而,现有的混合动力船舶研究大多集中在船舶能量管理上,已有部分学者开展能源配置研究并取得结果,但缺乏对船舶混合动力系统能源配置研究方法的归纳总结,对配置优化目标以及研究对象模型的建立都不够全面和清晰。因此,本文全面阐述动力系统的3种建模方法和结构配置类型,然后综述了能源配置研究进展及其研究方法,总结与分析了相关研究方法的优缺点。同时,为了应对以上存在的问题与挑战,进一步提高混合动力系统的节能减排性能,从动力系统结构改善、工况识别、工况预测、动力系统谱系化这4个方面对未来船舶混合动力系统容量配置研究进行了展望。

1)动力系统结构改善

在对传统动力的船舶进行混合动力系统的改造时,混合动力系统的结构选择可作为未来的一项研究重点,需根据船型特点以及实际工况数据,对比选取适宜、燃油经济性高的混合动力系统结构。同时,基于适宜的动力系统结构,开展混合动力系统容量最佳配置研究,在满足动力性能前提下,能进一步降低船舶燃油消耗与排放。

2)工况识别

对船舶运行工况进行准确地划分,有利于区分不同运行模式下船舶的各种需求,使动力系统容量配置的结果能够满足不同负载工况下对动力的需求。例如,柴电混合动力系统有多种运行模式,可通过工况识别方法识别出瞬时高功率、波动大的启停工况,该工况采用纯电驱动模式;当识别出高功率、波动小的巡航工况时,采用发动机主驱动模式。因此,结合工况识别进行容量配置优化,可求解出具有工况适应性的最佳容量配置方案,进一步降低燃油消耗与排放。

3)工况预测

传统推进船舶通常是根据设计要求通过船机浆匹配方法完成动力系统的选型,而现有的船舶混合动力系统容量配置研究文献大多倾向于使用船舶的模拟或者实测历史工况数据通过优化算法求解最佳系统配置方案。通过实测或者模拟产生的船舶工况数据,虽然与实际航行中功率等级相近,变化趋势相似,但船舶实际运行工况复杂多变,历史工况数据与实际相比存在一定的差异性,这可能影响着配置方案的准确性。因此,后续混合动力系统容量配置研究可结合相对应的通航环境,通过对历史工况数据进行特征分析,对实际工况数据进行长期/短期的精准预测,可有效提高混合动力系统最佳配置方案的适应性。

4)动力系统谱系化

船舶动力系统的谱系化需要全面考虑不同应用场景、船型、船舶尺度、动力源组合形式和系统结构等多个特征,以满足新能源船舶在不同应用场景下的多样化需求。首先,根据船舶的应用场景进行分类和需求分析。例如,对于远洋航行船舶,需要考虑长航程、高能量密度和可靠性;而对于近海、内河运输船舶,重点可能是短途运输和频繁启停的特点。基于上述应用场景特点,考虑各种动力源的运行特性与功率等级范围,针对各类船型以及船舶尺度确立其适应的动力源组合形式和混合动力系统结构。最后,针对各类型、尺度下的对象船舶通过船舶混合动力系统容量配置匹配与优化方法,以经济性成本、燃料消耗量和污染气体排放量为优化目标,以在各种应用场景、通航环境下满足动力性能需求为前提,分别求解出其混合动力系统最佳容量配置,建立动力系统谱系。这将促使绿色动力技术产品研发更加关注性能优化和适应性设计,推动绿色动力技术产品的谱系化,建立具有广泛适用性的产品谱系,对于新能源船舶的可持续发展和行业创新具有深远的意义。

| [1] |

Marine Environment Protection Committee. Report of the marine environment protection committee on its sixty-second session [R]. London: Marine Environment Protection Comm-ittee, 2018.

|

| [2] |

Marine Environment Protection Committee. Prevention of air pollution from ships (Fourth IMO GHG Study 2020-Final report)[R]. London: Marine Environment Protection Commit-tee, 2020.

|

| [3] |

ZHU J, CHEN L, WANG X, et al. Bi-level optimal sizing and energy management of hybrid electric propulsion systems[J]. Applied Energy, 2020, 260: 114134. DOI:10.1016/j.apenergy.2019.114134 |

| [4] |

HOU J, SONG Z, HOFMANN H, et al. Adaptive model predictive control for hybrid energy storage energy management in all-electric ship microgrids[J]. Energy Conversion and Management, 2019, 198: 111929. DOI:10.1016/j.enconman.2019.111929 |

| [5] |

FOTOUHI A, AUGER D J, PROPP K, et al. A review on electric vehicle battery modelling: From Lithium-ion toward Lithium–Sulphur[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 56: 1008-1021. DOI:10.1016/j.rser.2015.12.009 |

| [6] |

NASERI F, KARIMI S, FARJAH E, et al. Supercapacitor management system: A comprehensive review of modeling, estimation, balancing, and protection techniques[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 155: 111913. DOI:10.1016/j.rser.2021.111913 |

| [7] |

王建华, 顾彬仕, 段青, 等. 单相 DC/AC 逆变器大信号快速建模仿真方法[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(3): 110-116. WANG J H, GU B S, DUAN Q, et al. Large signal fast modeling and simulation method for single phase DC/AC inverters[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(3): 110-116. DOI:10.7500/AEPS20160529005 |

| [8] |

BAGHERABADI K M, SKJONG S, PEDERSEN E. Dynamic modelling of PEM fuel cell system for simulation and sizing of marine power systems[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(40): 17699-17712. DOI:10.1016/j.ijhydene.2022.03.247 |

| [9] |

张泽辉. 混合动力船舶复合电源能量管理策略及容量配置研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2019.

|

| [10] |

SALAMEH Z M, CASACCA M A, LYNCH W A. A mathematical model for lead-acid batteries[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 1992, 7(1): 93-98. DOI:10.1109/60.124547 |

| [11] |

BERRUETA A, URSÚA A, SAN Martin I, et al. Supercapacitors: electrical characteristics, modeling, applications, and future trends[J]. IEEE Access, 2019(7): 50869-50896. DOI:10.1109/ACCESS.2019.2908558 |

| [12] |

ZHANG L, HU X, WANG Z, et al. A review of supercapacitor modeling, estimation, and applications: A control/management perspective[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81: 1868-1878. DOI:10.1016/j.rser.2017.05.283 |

| [13] |

卢晓平, 魏光普, 张文毓. 太阳能动力船舶发展综述[J]. 海军工程大学学报, 2008(4): 45-50+61. LU X P, WEI G P, ZHANG W Y. Summarization of solar energy ships[J]. Journal of Naval University of Engineering, 2008(4): 45-50+61. |

| [14] |

俞万能, 廖卫强, 杨荣峰, 等. 基于太阳能锂电池及柴油发电机组的多能源(光柴储)船舶微网能量控制系统研发[J]. 中国造船, 2017, 58(1): 170-176. YU W N, LIAO W Q, YANG R F, et al. Development of multi-energy control system for marine micro-grid based on photovoltaic-diesel generator-battery[J]. Shipbuilding of China, 2017, 58(1): 170-176. DOI:10.3969/j.issn.1000-4882.2017.01.019 |

| [15] |

崔岩, 蔡炳煌, 李大勇, 等. 太阳能光伏模板仿真模型的研究[J]. 系统仿真学报, 2006(4): 829-831+834. CUI Y, CAI B H, LI D Y, et al. Study on simulation model of PV module[J]. Journal of System Simulation, 2006(4): 829-831+834. DOI:10.3969/j.issn.1004-731X.2006.04.004 |

| [16] |

LI S, LI J, HE H, et al. Lithium-ion battery modeling based on Big Data[J]. Energy Procedia, 2019, 159: 168-173. DOI:10.1016/j.egypro.2018.12.046 |

| [17] |

LIN X F, HU M P, YYANG Y M. Modeling of supercapacitor based on RBF-ELM neural network[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2015, 39(3): 546−549.

|

| [18] |

FANG S, XU Y, WEN S, et al. Data-driven robust coordination of generation and demand-side in photovoltaic integrated all-electric ship microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 35(3): 1783-1795. |

| [19] |

BALSAMO F, LAURIA D, MOTTOLA F. Design and control of coupled inductor DC–DC converters for MVDC ship power systems[J]. Energies, 2019, 12(4): 751. DOI:10.3390/en12040751 |

| [20] |

GEERTSMA R D, NEGENBORN R R, VISSER K, et al. Design and control of hybrid power and propulsion systems for smart ships: A review of developments[J]. Applied Energy, 2017, 194: 30-54. DOI:10.1016/j.apenergy.2017.02.060 |

| [21] |

YUAN Y, WANG J, YAN X, et al. A review of multi-energy hybrid power system for ships[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 132: 110081. DOI:10.1016/j.rser.2020.110081 |

| [22] |

NGUYEN H P, HOANG A T, NIZETIC S, et al. The electric propulsion system as a green solution for management strategy of CO2 emission in ocean shipping: A comprehensive review[J]. International Transactions on electrical energy systems, 2021, 31(11): e12580. |

| [23] |

RAZMJOO A, KAIGUTHA L G, RAD M A V, et al. A Technical analysis investigating energy sustainability utilizing reliable renewable energy sources to reduce CO2 emissions in a high potential area[J]. Renewable Energy, 2021, 164: 46-57. DOI:10.1016/j.renene.2020.09.042 |

| [24] |

MASHAYEKH S, WANG Z, QI L, et al. Optimum sizing of energy storage for an electric ferry ship[C]//2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, IEEE, 2012.

|

| [25] |

ZHU J, CHEN L, WANG B, et al. Optimal design of a hybrid electric propulsive system for an anchor handling tug supply vessel[J]. Applied energy, 2018, 226: 423-436. DOI:10.1016/j.apenergy.2018.05.131 |

| [26] |

张泽辉, 高海波, 管聪, 等. 典型工况下的燃料电池船舶复合储能系统设计[J]. 船舶工程, 2018, 40(8): 100-105. ZHANG Z H, GAO H B, GUAN C, et al. Design of hybrid energy storage system for fuel cell ship based on typical load profile[J]. Ship Engineering, 2018, 40(8): 100-105. |

| [27] |

CHEN H, ZHANG Z, GUAN C, et al. Optimization of sizing and frequency control in battery/supercapacitor hybrid energy storage system for fuel cell ship[J]. Energy, 2020, 197: 117285. DOI:10.1016/j.energy.2020.117285 |

| [28] |

PIVETTA D, DALL'ARMI C, TACCANI R. Multi-objective optimization of hybrid PEMFC/Li-ion battery propulsion systems for small and medium size ferries[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(72): 35949-35960. DOI:10.1016/j.ijhydene.2021.02.124 |

| [29] |

杜文龙, 郭凤祥, 陈俐. 破冰船柴电混合动力系统优化设计及敏感性分析[J]. 中国舰船研究, 2021, 16(5): 10. DU W L, GUO F X, CHEN L. Optimization design and sensitivity analysis of diesel/battery hybrid propulsion system for polar icebreaker[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2021, 16(5): 10. |

| [30] |

SI Y, WANG R, ZHANG S, et al. Configuration optimization and energy management of hybrid energy system for marine using quantum computing[J]. Energy, 2022, 253: 124131. DOI:10.1016/j.energy.2022.124131 |

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47