水面舰艇面临的安全威胁日益复杂化、立体化。除传统空中、水面、岸上、水下威胁外,各类无人机(含集群)、无人艇(含集群)、无人潜器(含集群)等复杂元素方兴未艾[1]。中口径舰炮具有射速高、反应能力快、持续能力强、作战成本低等突出优点,可执行防空、对海等多任务作战,适装于各类水面舰艇[2]。但中口径舰炮仍需要与时俱进、创新发展,以其鲜明的火力反应快、持续能力强、效费比高等特点,融合精确制导弹药技术和智能无人技术的发展[3 − 5],继续在舰艇攻防两端发挥更加丰富的作用。

本文将结合舰艇作战任务需求与国内外中口径舰炮火力系统发展,就后制导弹药时代的中口径舰炮技术发展趋势及重点研究方向进行分析与展望。

1 军事需求分析 1.1 对空需求随着反舰导弹技术的发展[6]和无人机集群(如美国“小精灵”无人机集群,见图1)攻击手段的多样化[7],舰艇面临前所未有的严峻空中威胁。海上防空作战的复杂性对防空武器提出了更高要求,不仅在拦截亚音速等反舰导弹时防御范围要打得更远、打得更准,更要兼顾反无人机任务。

|

图 1 “小精灵”空中无人机集群 Fig. 1 The "Gremlins" aerial drone swarms of DARPR |

现有水面舰艇由防空导弹、小口径速射舰炮构成的反导防空火力体系虽在射程上形成了梯次防御,但在反低成本反无人机(集群)作战时效费比较差,作战成本极其不对等。此外,现有反导持续作战能力有限,近程精确防御能力有待加强。目前中口径舰炮主要依靠高射速发射近炸引信预置破片弹药进行防空反导作战,其反导作战能力亟待强化,对低成本反无人机(集群)作战的效能及效费比提升的需求尤为突出。

1.2 对海需求随着无人艇(如乌克兰无人艇通常以3艇1组的编队方式协同进攻,见图2)、鱼雷及无人潜器(含集群)等多样化攻击手段的涌现,水面舰艇面临的海上任务更为繁重。尤其是各式各样自杀式无人艇的出现,对水面舰艇构成更严峻的威胁。对海作战的复杂性需要水面武器装备的效能不断迭代提升,不仅需在传统对海任务、防御范畴内不断提高打击精度,还要兼顾解决高效费比的实现等问题。

|

图 2 乌克兰自杀式无人艇 Fig. 2 Unmanned suicide boat of Ukraine |

当前中小型水面舰艇可用于实施对海作战任务的装备主要包括梯次化口径的舰炮及反舰导弹,形成了较完善的对海打击能力梯次。中口径舰炮担负10 km范围的低强度对海作战任务,可执行护渔护航、撤侨、解救人质、基地防卫、反恐等维权执法任务。然而,现有中口径舰炮在打击中小型水面舰船时存在命中精度有限、对敌打击能力不强、跨介质水下防御能力缺失等不足,不能满足对海高效作战的需求。

1.3 其他需求中大型无人舰艇前出执行对岸特定任务是其一种重要的作战模式,其中口径舰炮担负多重使命,包括对空对海作战任务、对敌沿海或岛礁上的设施及有生力量的有效打击、对低价值残余目标的扩大毁伤和持续火力支援等。中口径舰炮以其作战优势利于遂行滨海战斗、两栖作战、对陆反恐支援任务,有效威慑周边海域对我构成威胁的非政府武装、恐怖分子等目标,或对海盗进行威慑警告性射击和精确打击。

随着智能无人技术在军事方面的具象化应用不断发展,未来中口径舰炮的发展也必将智能无人使用需求作为重中之重考虑,助力中大型无人舰艇作战能力提升。

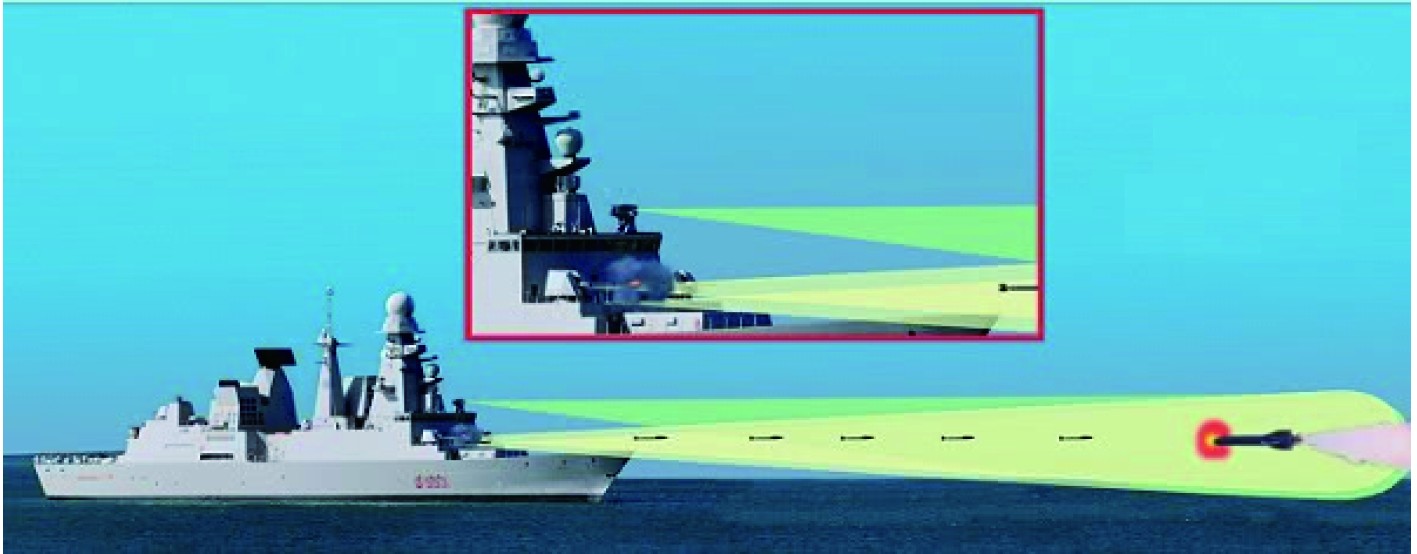

2 中口径舰炮发展趋势分析 2.1 中口径舰炮火力系统发展现状意大利OTO76舰炮已形成从紧凑型、速射型到超速型的系列化发展态势。其设计思想主要以提高射速(从80 r/min提高到120 r/min)、提高射击精度、轻量化为主,可配置DART(“飞镖”)防空制导弹为次口径弹药,并采用毫米波雷达架束制导,以强化在6 km距离上拦截反舰导弹的能力,实现对亚音速巡航导弹、直升机等目标的高精度拦截能力[8]。法意两国乘势而上为其地平线级驱逐舰配置2~3门超速型OTO-76舰炮(见图3)。该炮的最新Sovraponter“索夫拉彭泰”型在意大利“迪·莱费尔”级多任务大型巡逻舰(PPA)作为副炮装备,采用全新的发射、供弹系统并配备高隐身外形、无需穿透甲板安装的防护装置,俯仰部分备弹80 r/min(主要指标等信息未公开),具备较强多弹种兼容能力(配8种以上弹药),如图4所示。

|

图 3 地平线级驱逐舰超速型OTO-76舰炮发射DART防空制导导弹 Fig. 3 Horizon class destroyer's hyperdrive OTO-76 gun fires DART anti-aircraft missiles |

|

图 4 PPA巡逻舰防空型“拉夫索彭泰”舰炮 Fig. 4 PPA Patrol ship’s anti-aircraft "Sovraponter" gun |

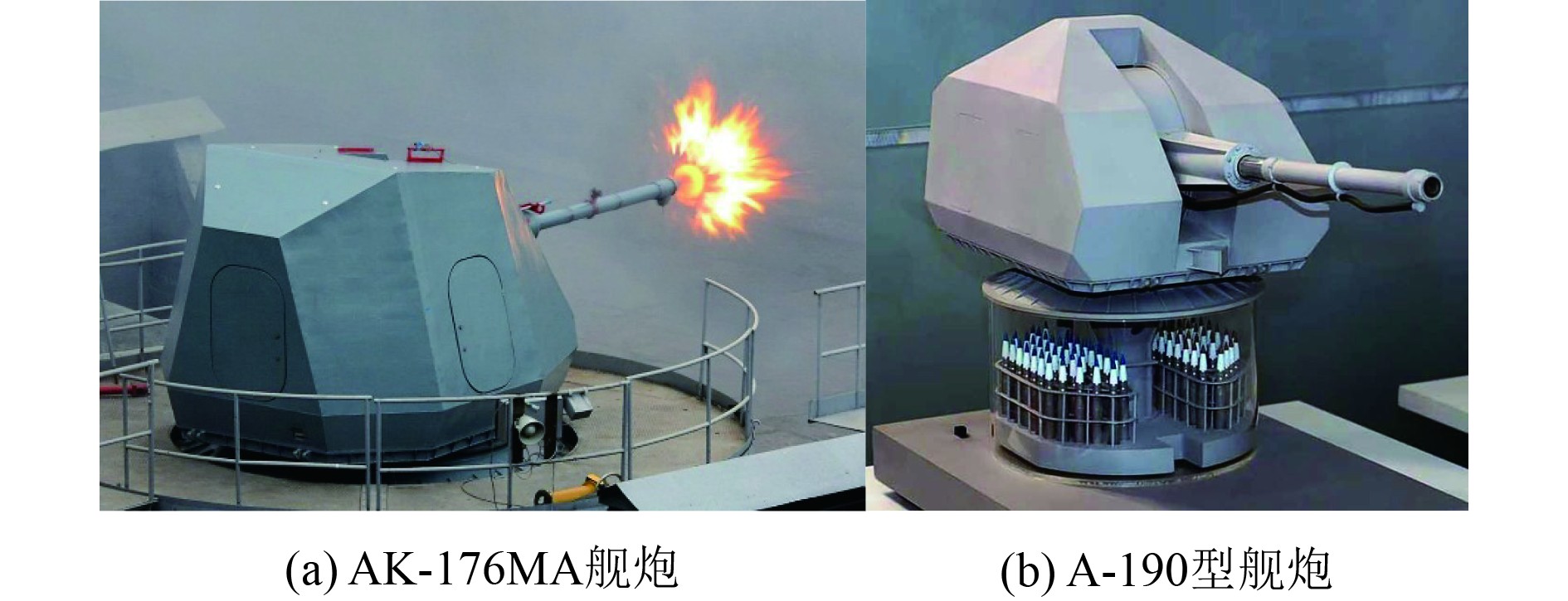

俄罗斯在AK-176M舰炮基础上推出了“隐身型”AK-176MA舰炮,其设计思想主要是进一步提高射速和降低重量(从120 r/min提高到150 r/min、从12.8 t降到9 t),见图5(a)。从目前资料上分析,基本架构与原76 mm舰炮相同,无兼容制导炮弹等相关改动。俄在AK-100型单100 mm舰炮基础上发展了A-190型舰炮,作为其22350型(

|

图 5 AK-176MA舰炮及A-190型舰炮 Fig. 5 AK-176MA naval gun and A-190 naval gun |

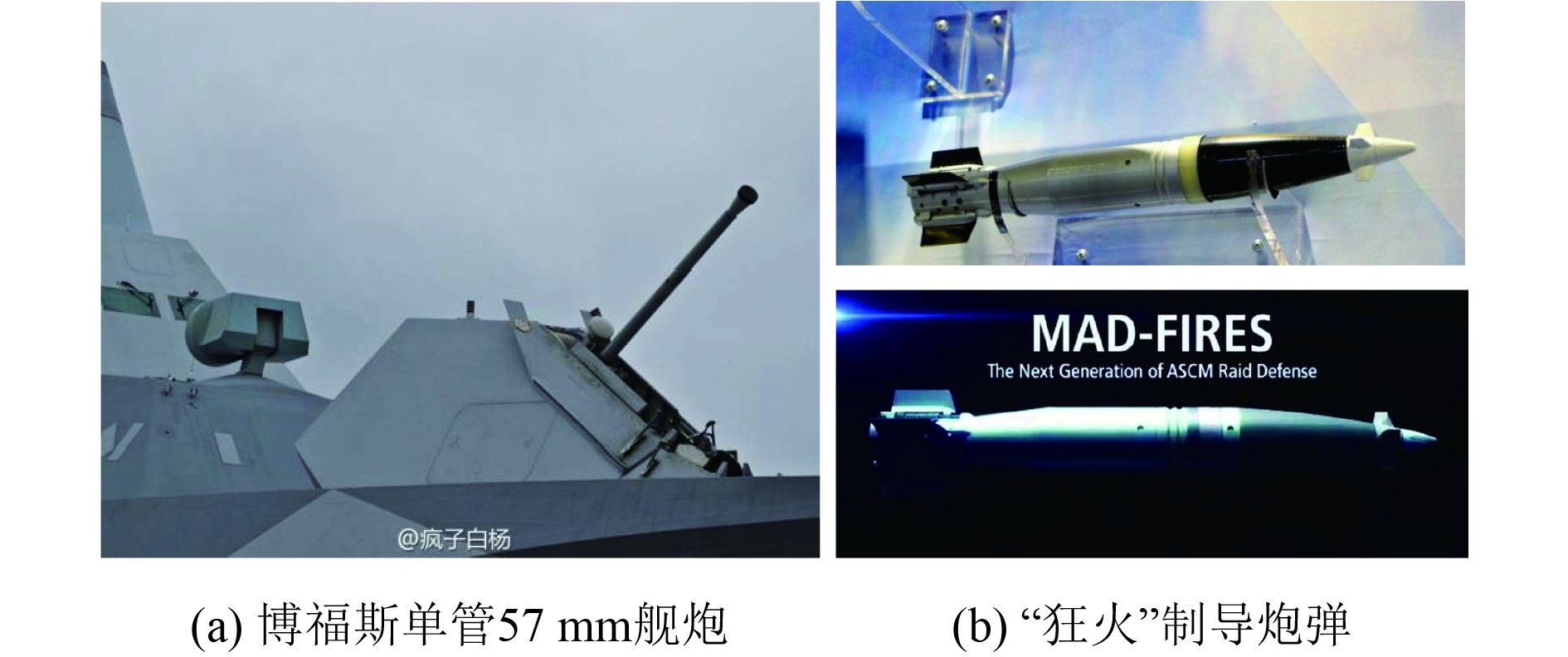

相近口径舰炮方面,美国雷神公司基于博福斯MK3型单57/70 mm舰炮平台发展了“MAD-FIRES(狂火)”制导炮弹(见图6),其火力系统设计思想正在从高射速向兼容制导弹药方向过渡,对中口径舰炮火力系统发展具有重要启示作用。博福斯57 mm舰炮沿袭其弹夹供弹传统,以独特的箱型弹夹供弹,发射率为220 r/min、备弹为120 r/min、炮重为7 t,弹种丰富、切换便捷;新型“狂火”制导炮弹具备多目标拦截能力,舵、翼配置方案多样化,但距离形成批量装备尚有一定的差距。

|

图 6 博福斯SAK-L70 MK3型单管57 mm舰炮和“狂火”制导炮弹 Fig. 6 Bofors SAK-L70 MK3 single-barrel 57 mm gun and "Wildfire" guided projectile |

1)提升多任务作战能力

为应对当前舰艇作战任务模式的多元化演变,中口径舰炮的任务类型、弹种配置也将不断丰富,相应的多任务作战能力将不断提升。舰炮弹种配置与作战任务模式强相关。目前国内外在役中口径舰炮的弹种配置仍围绕防空(反亚音速导弹与固定翼飞机)、对海(反中小型有人水面舰艇)等为主,主用弹种为杀爆榴弹、预制破片弹、半穿甲弹,不能较好兼顾对不断涌现的各类无人机(含集群)、无人艇(含集群)、无人潜器(含集群)等复杂作战对象的反制任务。为应对未来更为多元的作战任务,针对性开展防空制导弹、前向集束破片弹、水下防御射弹等新型弹药的研制是中口径舰炮发展的必经之路。同时,中口径舰炮必须实现多种新老型号弹药的快速弹种更换与智能化管理,使舰炮装备能够应对未来更为复杂的反舰导弹、无人机(集群)、无人艇(集群)的多对象复合化作战需求,实现“一炮多用”、“一弹多用”来为水面舰艇提供有效的空、海、水下末端立体防御作战能力。

2)提高近程精准作战能力

伴随信息化弹药技术等的快速发展,中口径舰炮火力系统正从“火力强度换效能”方式向“火力精度换效能”方式转变。20世纪60~70年代以来,为加强舰艇防空能力,国内外中口径舰炮火力系统的发展聚焦于提高发射率,强调单位时间内火力打击密度的提高并已发展出一系列高射速中口径舰炮武器,且目前基本仍处于“火力强度换效能”的阶段;基于精确制导技术和微机电技术的突破,发展防空制导弹药来实现“火力精度换效能”,以大幅提高近程反导防空作战效能,现已成为主要国家中口径舰炮火力系统发展的共识。此外,“火力精度换效能”的方式为持续作战能力的再增强创造了条件,使中口径舰炮装备能够担负更远距离的近程精准反导等任务。

3)提高适装性、智能化水平

中口径舰炮适装性、智能化水平的提升,包括减重、降后坐力和提升隐身性等内容。在有限约束条件下,最大限度提高火力打击能力是舰炮武器装备研制的一贯追求。当前空中、水面及水下智能无人装备(集群)带来的多域空间威胁日益严峻,中口径舰炮应极致降低重量、RCS值等指标,以提升多域防御能力并拓展任务范围。法意两国规划“地平线”级驱逐舰时,独创性地取消舰艏主炮,舰桥前部左右两侧配置2门超速型OTO-76舰炮(意大利甚至在艉部上层布置第3门舰炮)。通过配置高度大幅提高、可用俯仰射角范围有效扩大等措施,为对空、对海、水下防御能力强化创造先决条件。除使装舰平台极致小型化外,中口径舰炮适装性、智能化水平复合提升后,可作为未来系列化无人艇的主炮使用,进一步拓展装舰平台范围。

3 中口径舰炮技术发展方向针对日益丰富的作战任务需求,中口径舰炮火力系统发展已呈现出更多元的内容及层次。趋势方面,现有高射速中口径舰炮已完全不能适应复杂的作战场景,中口径舰炮的发展必将引入新的元素及理念,分析认为,其技术研究方向的重心主要包括以下5个方面:

1)多弹种兼容发射技术

多任务作战需求牵引下,以近程精准防空制导弹药为主的多弹种兼容发射技术将成为中口径舰炮首要发展方向。一方面基于现役舰炮系统较好地实现精确制导弹药兼容、弹炮匹配等目标,统筹内弹道性能、弹形与供弹通道关系、供弹运动特性与弹药抗过载能力等方面,为新型弹药的研制提供准确的接口条件,打通舰炮、弹药匹配的堵点;另一方面需要对未来新型舰炮火力装备提前谋划,展开需求、功能要素分析,进行火力系统顶层架构构建、指标分解和综合优化等工作,推动已有及以制导弹为代表的新型弹药的多弹种合理兼容进程。随后,逐步启动舰炮、防空制导炮弹、弹药补给装置等设备的具体研究,开展舰炮系统布局、分系统、接口的细化及关键技术验证等相关工作。

2)快速更换弹种技术

多任务作战、多弹种发射需求牵引下,舰炮战斗模式多变,转换节奏将大幅加快,快速更换弹种技术必将成为关注焦点,尤其在制导弹药与常规弹药间更换时更为突出。现役中口径舰炮快速更换弹种能力严重不足的问题在后制导弹药时代将会充分暴露。为提高常规弹药发射率,高射速中口径舰炮采用了双通道交替高速单向供弹或单通道高速序贯供弹模式,仅能在转运间、固定部分弹链平台与扬弹机下口位等距炮膛击发位较长处进行更换弹种,前续弹药无法逆向退回。作战时若正以最大射速进行射击,要将正在发射的弹种1更换为弹种2时,需要将供弹通道扬弹机下口位以上弹位的所有弹种1型弹药全打完,耗时长且浪费严重,将导致多任务作战时的灵活性和反应能力大打折扣。制导弹药装备后,舰炮需将制导弹药更换为常规弹时,前序高价值制导弹药的浪费严重降低作战效费比,且严重削弱后续精确制导打击时的持续作战能力。

3)智能无人补供弹技术

舰炮持续作战能力即其满足多批次任务作战需求的能力。现有的作战间隙人工补供弹模式不能满足快节奏无人集群防御需求,智能无人补供弹技术将成为重要支撑。未来作战将以反舰导弹空中饱和攻击、分布式或无人系统集群作战样式为主体,通过无人集群前置、大平台后撤,形成局部以多打少、全局化整为零的态势。舰炮武器作战效费比高、持续火力强是应对无人集群作战的有效手段。然而现有中口径舰炮在随炮弹药耗尽后,需在作战间隙可将舰炮调转到固定方位角度,通过下扬弹机从弹药舱存放架进行人工取弹、半自动补弹作业,速度慢、耗时长。受限于弹药储运系统有限的补给速度,单舰配置的1门中口径舰炮不具备对付5批次以上的空、海无人集群,不利于持续高强度的反无人平台作战。为此,应进一步发展智能无人补供弹技术,提高补弹速度并尽可能采取措施实现随炮补给。

4)轻量化隐身化设计技术

防空制导弹药研制、兼容发射和快速弹种更换实现后,中口径舰炮防空范围扩大到6 km外,可与小口径舰炮、防空导弹构成更完善化的梯次防空体系。新型中口径舰炮多样化作战能力的充分发挥也必将着眼于中小型舰艇、大型无人舰艇主炮装备或大型舰艇副炮等定位,而其防护装置轻量化设计隐身化的需求进一步突显[9]:在驱护舰上作为副炮安装位置较高,从舰艇总体稳性考虑,需进行舰炮的轻量化、低后坐力、隐身化设计;若作为无人舰艇主炮装备时,更需要从舰艇总体要求出发,强化轻量化、隐身化的融合设计理念。

5)智能化控制技术

在智能无人装备技术快速发展的背景下,从总体级、设备级等不同维度出发引入智能化控制技术,将成为大幅提升中口径舰炮装备作战效能、保障能力的重要途径。中口径舰炮结合智能化控制技术,才能作为模块化任务载荷更好拓展应用场景。相关工作包括:统筹智能化技术条件下需求牵引与技术推动的关系,实现智能化武器系统OODA(Observation、OrientaTion、Decision、Action)循环能力生成;中口径舰炮可感知发射供弹、随动跟瞄等外在和内在状态,为系统提供预先执行建议;对舰炮发射供弹、随动跟瞄等部分,根据其自身态势进行优化应用、自我管控(如根据设置状态自检提出合理化用装建议,合理规划降功能应用策略);加强任务周期的免维护、低维护策略研究(炮口常态化密封防护、炮膛无人维护等)。

4 结 语新的作战需求和技术条件必将催生新的装备形态,中口径舰炮装备也面临新的发展契机,即正在从“火力强度换效能”向“火力精度换效能”的方式转变。这也要求研究人员加强对后制导弹药时代的中口径舰炮发展愿景、图像、趋势与方向的研判,并将设计思想从追求“高发射率”转变到“多弹种兼容发射、快速更换弹种” 等方面。为此,相关论证、设计人员应以舰炮的多弹种兼容、快速更换弹种、智能无人补供弹为着力点,同时以轻量化隐身化设计、智能化控制技术赋能,结合新时期中口径舰炮对海、对空作战新特点,统筹规划中口径舰炮装备技术路线,为第三代中口径舰炮的发展做好技术准备。

| [1] |

石剑琛. 无人系统在未来海战场中的应用构想[J]. 舰船电子工程, 2017, 37(12): 5-8. DOI:10.3969/j.issn.1672-9730.2017.12.002 |

| [2] |

庞国华, 贾兰俊, 王培成, 等. 舰炮在水面作战舰艇上的地位及其发展[J]. 舰船科学技术, 2003, 25(2): 11-15. PANG G H, JIA L J, WANG P C, et al. Naval gun’s role in modern surface combatants and its development[J]. Ship Science and Technology, 2003, 25(2): 11-15. |

| [3] |

李翔, 李法忠. 国外舰炮制导弹药的发展现状及特点分析[J]. 舰船科学技术, 2020, 42(3): 176-179. LI X, LI F Z. Analysis of development status and characteristics of naval gun guided projectile[J]. Ship Science and Technology, 2020, 42(3): 176-179. DOI:10.3404/j.issn.1672-7649.2020.03.037 |

| [4] |

MACCIMO A. Fast track-smart ammunition finds its place on-board[J]. Naval Force, 2019, 40(2): 4. |

| [5] |

李冬. 智能弹药被动探测器干扰与抗干扰技术研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2016.

|

| [6] |

孟博. 美国远程反舰导弹LRASM分析与思考[J]. 指挥控制与仿真, 2022, 44(2): 137-140. DOI:10.3969/j.issn.1673-3819.2022.02.024 |

| [7] |

宋怡然, 申超, 李东兵. 美国分布式低成本无人机集群研究进展[J]. 飞航导弹, 2016, 8(4): 17-22. |

| [8] |

陈胜政, 王天明, 陈明哲, 等. 末端防御制导炮弹发展现状及关键技术分析[J]. 火炮发射与控制学报, 2024, 45(9): 91-95. |

| [9] |

邱志明, 孙世岩, 易善勇, 等. 舰炮武器系统技术发展趋势研究[J]. 舰船科学技术, 2008, 30(2): 21-26. QIU Z M, SUN S Y, YI S Y, et al. Research on development of shipboard gun weapon system technology[J]. Ship Science and Technology, 2008, 30(2): 21-26. DOI:10.3404/j.issn.1672-7649.2008.02.002 |

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47