舰船作为海上活动的重要载体,其排放的污水会对海洋环境造成一定影响。海洋生态系统是地球上最重要的生态系统之一,对维持地球生态平衡和人类生存具有重要意义,舰船排污可能会影响海洋生态平衡,令海洋的水质遭到破坏,造成海洋中的生物品种减少[1]。舰船排污监测有助于推动船舶行业向更加环保、高效的方向发展。通过排污监测,可以验证舰船的排放是否符合相关法规和政策的要求,及时发现并控制排放中的有害物质,防止它们对海洋环境造成污染[2];通过排污监测数据的分析,可以了解舰船在不同运营状态下的排放情况,有助于优化舰船的运营和管理策略,提高能效和环保性能。为此,设计一种科学合理的舰船排污智能监测系统尤为关键。

目前,针对舰船排污智能监测系统的研究相对较少,仅有少部分学者展开了相关研究。李欣等[3]应用LoRa无线通信技术实现舰船上传感节点所采集的排污量与排污物浓度等数据的远距离云传输,云服务器接收后实施存储、处理与分析,生成排污监测报告和预警信息。LoRa无线通信技术传输数据时应用的是扩频调制技术,会导致所传输数据在时间上展开,令传输延迟升高,舰船实时排污信息更新频率低,影响监测与预警效果。王征等[4]通过取样装置收集船舶排放的废气样品,处理后经分析仪测得其中的污染物浓度,所测得数据传送至中央处理单元实施存储、处理及结果呈现,完成污染物监测。该系统传送数据所用的为普通计算机网络,无法保证数据传送的时效性,导致最终监测结果存在一定延时性。胡春桥等[5]结合成像差分吸收光谱技术(IDOAS)构建地基快速成像系统,实时拍摄捕获船舶排放污染物情况,经反演后得到污染物浓度值,完成污染物监测。IDOAS技术依赖于大气中的光线散射和吸收特性进行污染气体浓度的反演,大气中的水汽、气溶胶、云雾等条件的变化都可能影响光线的传播路径和强度,从而对测量结果产生干扰,导致最终监测结果存在偏差。Wang等[6]研究的数据驱动的船舶异常排放行为检测方法,收集船舶排放数据并进行预处理,提取反映排放行为的特征,利用机器学习方法建立正常排放行为模型,运用该模型实现船舶异常排放行为检测。该方法在实际应用时存在初始收集的船舶排放数据传输错误等问题,造成其出现船舶异常排放行为检测结果的遗漏和偏差情况,整体性能有待进一步提升。

AIS系统(船舶自动识别系统)采用自组织时分多址(STDMA)通信原理,主要包括AIS中心、岸基、星基及船站等。安装AIS设备的船舶可以自动向他船及基站播发送本船的航速、位置、尺寸及所排放污水的污染物浓度与排放流量等信息[7]。这些信息通过无线网络实施传输,使得附近海域的船舶和岸基站能够实时掌握舰船的各类航行情况。AIS系统的信息更新频率高,每几秒至几分钟更新一次,确保了高更新率下的全方位船舶实时追踪效果。针对当前舰船排污智能监测系统中存在的不足,为了更好地进行舰船排污智能监测,本文结合AIS无线网络,设计舰船排污智能监测系统,实现全方位精准的舰船排污情况实时监测与预警,为海洋环境的保护提供可靠保障。

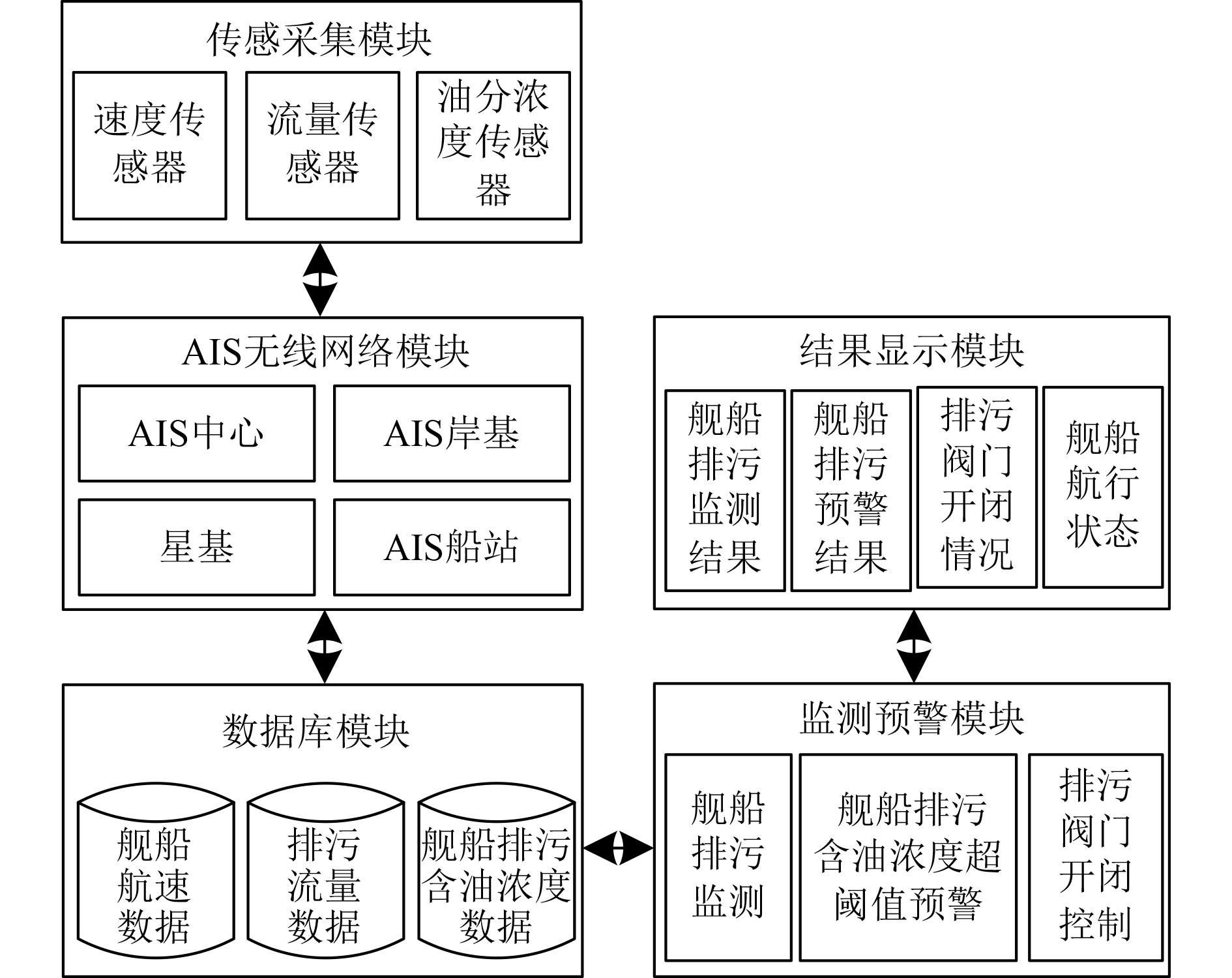

1 舰船排污智能监测系统设计 1.1 舰船排污智能监测系统整体结构舰船排污智能监测的重点是对舰船航行中所排放的含油压载水、舱底污水、洗舱水的流量(单位时间内船舶排放的含油污水量)、含油浓度以及瞬间排放率实施监测。其中,排污流量可通过流量传感器测得;排污含油浓度需通过在舰船上由此类含油污水的排放管道内取样,并运用油分浓度传感器测量所取样本的油分浓度测得;瞬间排放率需通过舰船的航速、排污流量以及油分浓度的乘法运算获得。基于此,为实现舰船航行中排污情况的全方位实时在线智能监测,设计一种结合智能传感器与舰船AIS无线网络的舰船排污智能监测系统,其主要由传感采集模块、AIS无线网络模块、数据库模块、监测预警模块及结果显示模块组成。该系统整体架构见图1。

|

图 1 舰船排污智能监测系统整体架构图 Fig. 1 Overall architecture of intelligent monitoring system for ship pollutant discharge |

图中,各模块的关键功能如下:

1)传感采集模块。该模块主要包含速度传感器、流量传感器及油分浓度传感器,用于实时采集舰船航行中的航速、所排放含油污水的流量以及含油浓度。

2)AIS无线网络模块。该模块用于将传感采集模块所得到的舰船实时航速、排污流量及排污含油浓度等数据传输至数据库模块中存储,并对数据库内所存储数据实施及时更新处理。

3)数据库模块。该模块用于存储经由AIS无线网络模块传输的舰船航行航速、排污流量及排污含油浓度等数据,便于后续监测预警模块的实时数据调用。

4)监测预警模块。该模块调取并实时监测数据库模块中的舰船航行航速、排污流量及排污含油浓度等数据,并将实时监测的舰船航行排污含油浓度值与含油污水瞬间排放率同安全设定阈值实施对比,当二者中的某个值高于阈值时,触发声光预警并控制压载水、舱底污水、洗舱水的排放阀门关闭。

5)结果显示模块。此模块将舰船航行状态监测结果、排污情况监测与预警结果、污水排放阀门开闭情况等实时呈现给用户。

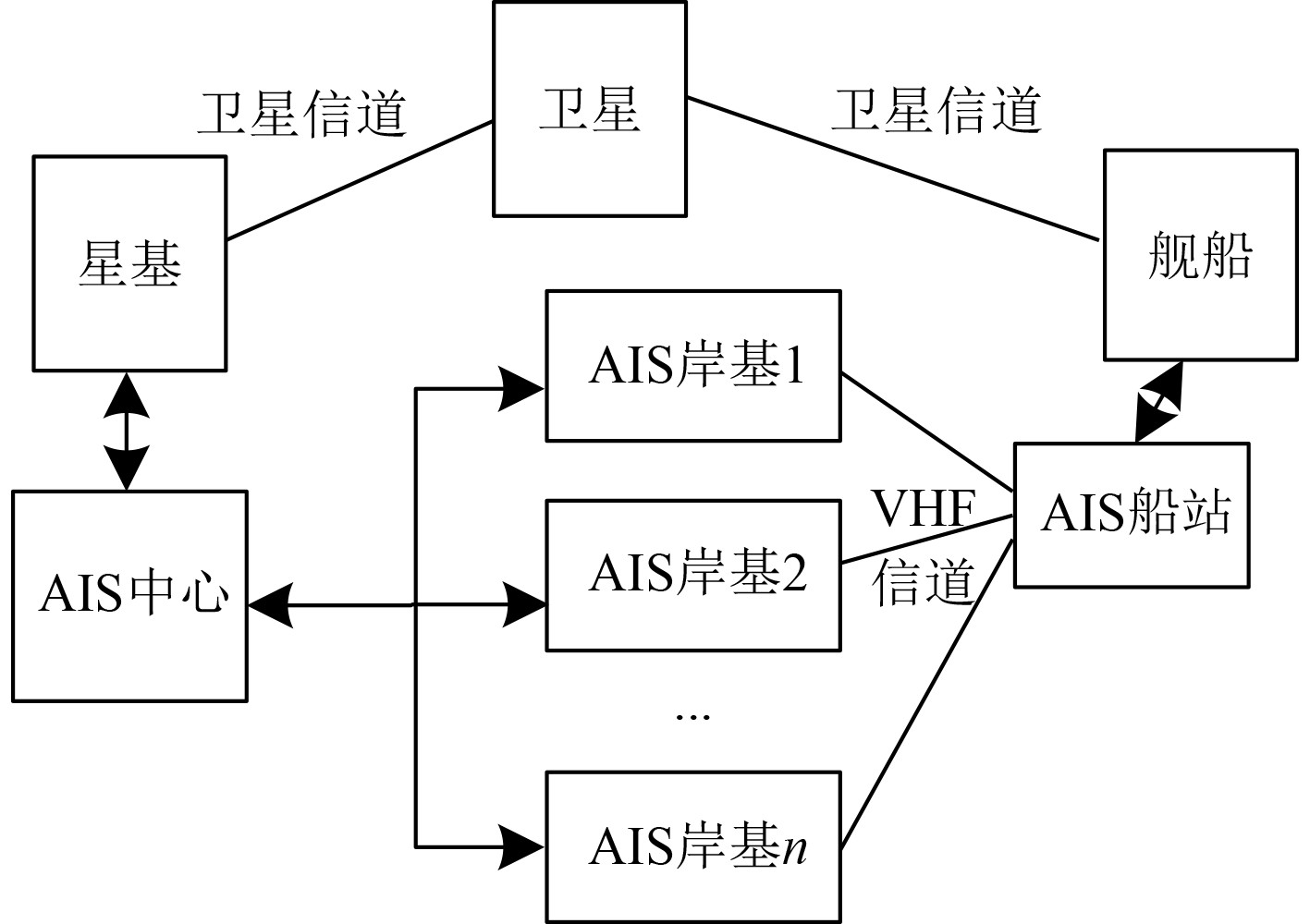

1.2 系统AIS无线网络模块设计本文监测系统的AIS无线网络模块主要由AIS中心、AIS岸基、星基及AIS船站部分组成,各个部分之间以计算机网络、卫星信道以及VHF信道实现传感采集模块所采集舰船数据的交互传输,其结构如图2所示。其中,岸台上的AIS中心作为总指挥中心,其通过计算机网络向星基与各个AIS岸基发送数据与指令;星基在接收到指令后,经由卫星信道发送至卫星,并由卫星将该指令传送至舰船上;舰船接收到该指令后,将各传感器所采集的舰船航行航速、排污流量及排污含油浓度等数据向AIS船站发送;AIS船站接收到此类舰船数据后,经由VHF信道传送至各个AIS岸基,并由AIS岸基将此类舰船数据传输到AIS中心。

|

图 2 AIS无线网络模块结构图 Fig. 2 AIS wireless network module structure diagram |

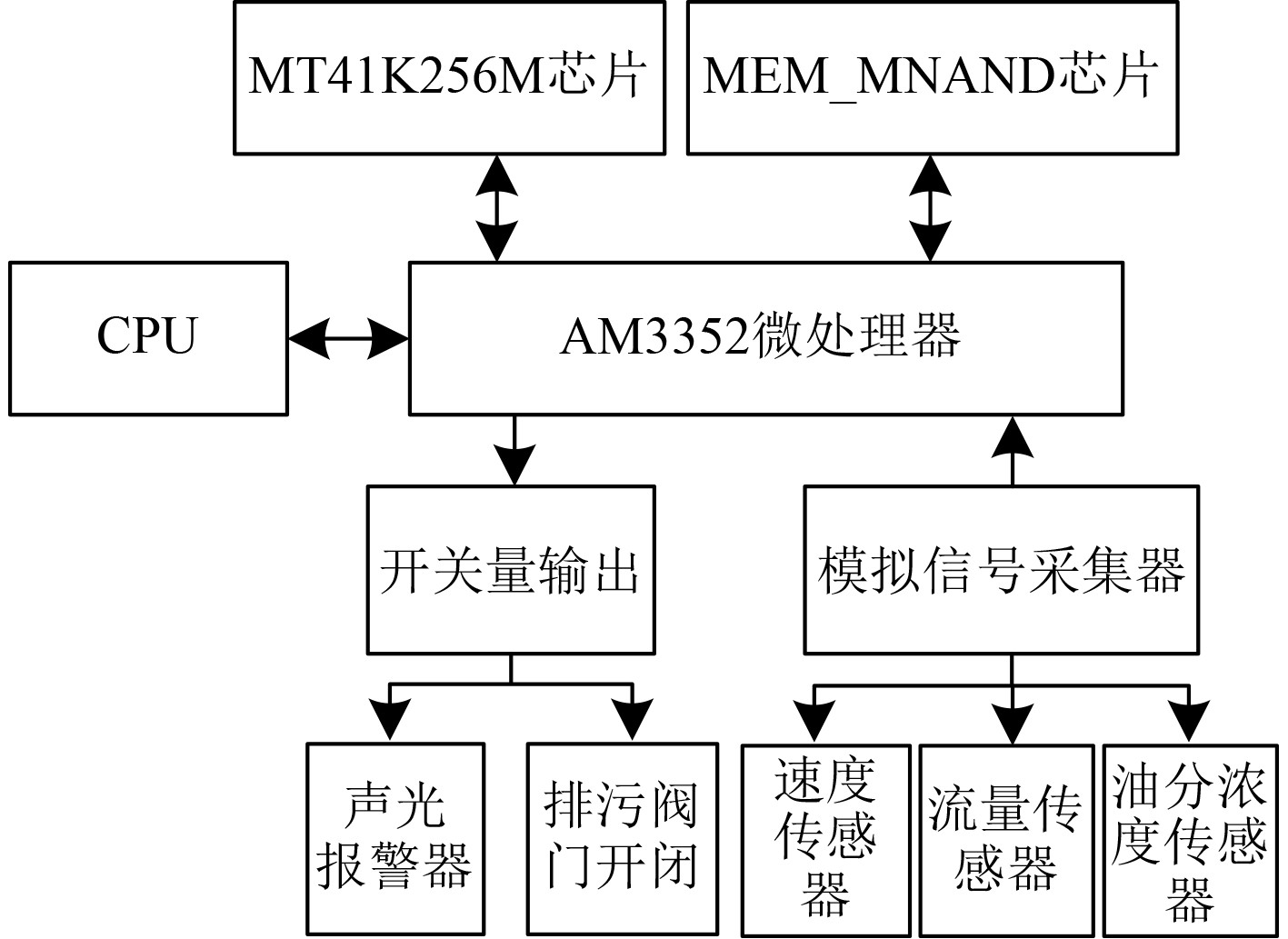

舰船排污智能监测系统的主要硬件包括速度传感器、流量传感器、油分浓度传感器、模拟信号采集器、声光报警器、AM3352微处理器、MT41K256M与MEM_MNAND存储芯片等,其结构如图3所示。各传感器所输出的舰船航行中航速、排污流量及排污含油浓度等数据以电流信号的形式输出,通过模拟信号采集器转变成电压信号之后,输入到AM3352微处理器中;AM3352微处理器属于32位处理器,其内核为ARM Cortex-A8,集成了CAN、SPI、HDMI、USB等多种外设接口,通过其内部的A/D变换器单元转变所接收的电压信号后,存入MT41K256M与MEM_MNAND存储芯片内,并向CPU内传送实施运算处理;系统依据运算结果判断舰船排污的含油浓度值与瞬间排放率是否超出预警值,并在超出时输出开关量信号,以此操控声光报警器发出预警信号,并控制排污阀门开闭等动作。

|

图 3 舰船排污智能监测系统硬件结构图 Fig. 3 Hardware structure diagram of intelligent monitoring system for shipboard pollutant discharge |

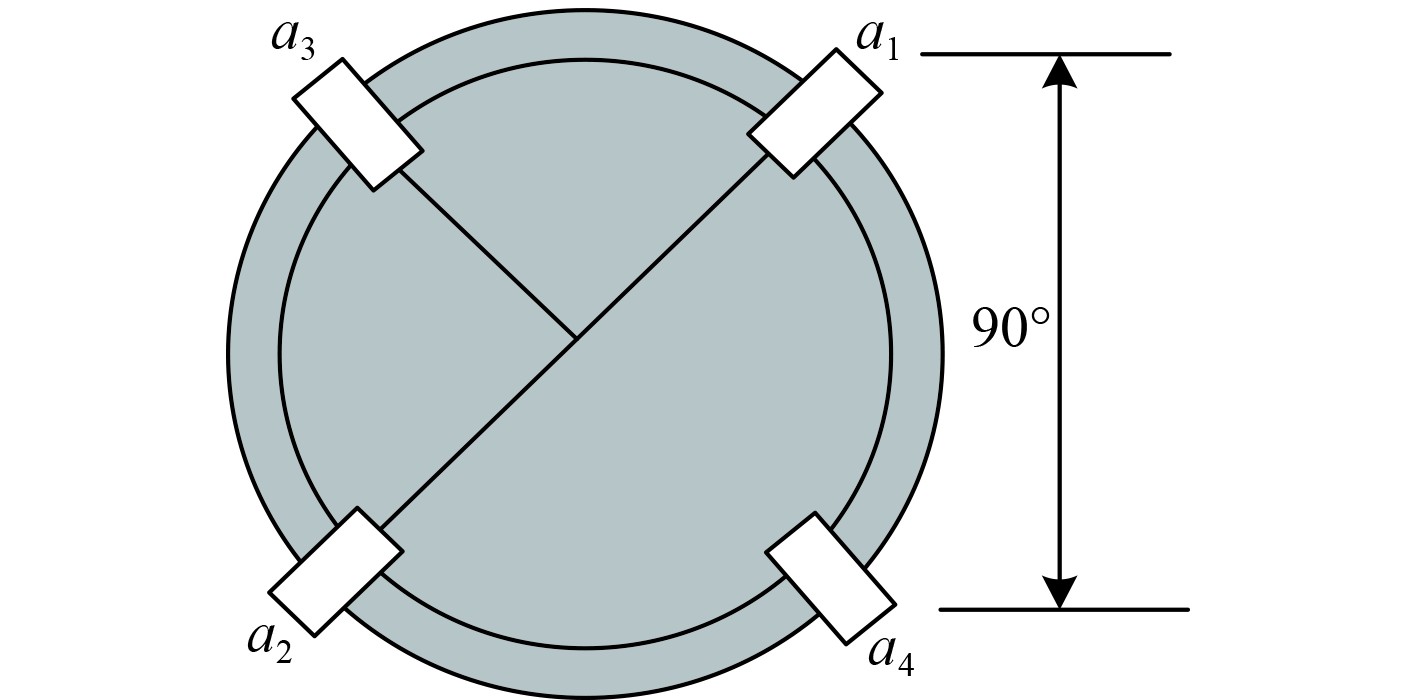

舰船航行中排污油分浓度值的准确采集是该系统实现舰船排污智能监测的关键,为此,对舰船所用的油分浓度传感器实施设计。本文系统选用的舰船油分浓度传感器的型号为FV-T·SM-1,其结合光学浊度方法测量舰船所排放污水的油分浓度值。该传感器测量前,需先乳化处理舰船排污管道内的含油污水,以此防止含油污水内不均匀颗粒与不均匀油分浓度所导致的测量误差。另外,为避免前次测量后传感器与取样罐内剩余含油污水对下一次测量结果的影响,需在每次测量后清洗传感器及取样罐。该油分浓度传感器为双通道结构设计,它的光学器件测量结构如图4所示。其中,a1与a4为其红外发射二极管,a2与a3为其光敏三极管。在a1管开启的情况下,通过a2与a3管分别对投射于取样罐内含油污水水样光束的透射光和散射光的强度实施测量;在a4管开启的情况下,通过a2与a3管分别对投射于取样罐内含油污水水样光束的散射光和透射光的强度实施测量。

|

图 4 油分浓度传感器的光学器件测量结构图 Fig. 4 Optical device measurement structure of oil concentration sensor |

该油分浓度传感器采用光学浊度方法测量舰船排污含油浓度值时,通过令光线投射到乳化处理之后的舰船含油污水上,经其光敏三极管测得此投射光束的透射及散射光的强度,运用这2种光强度,得到舰船含油污水样品的含油浓度值。其中,该光束的透射光强度结合比尔定律测得,依据该定律得知,当光束投射到舰船含油污水样品上时,该含油污水样品能够吸收到此光束的部分光能,由此会降低该光束的透射光强度。当舰船含油污水样品具有越高的浓度,其厚度便越高,那所接收到的光束强度也会随之降低。基于此,得到此光束的透射光强度

| $ C = \lg \left( {{\raise0.7ex\hbox{${{\eta _b}}$} \mathord{\left/ {\vphantom {{{\eta _b}} {{\eta _e}}}}\right.} \lower0.7ex\hbox{${{\eta _e}}$}}} \right) = \lg \left( {{\raise0.7ex\hbox{$1$} \mathord{\left/ {\vphantom {1 E}}\right.} \lower0.7ex\hbox{$E$}}} \right) = \zeta d\rho。$ | (1) |

式中:

在舰船含油污水样品中油分吸光介质的厚度

| $ \begin{gathered} {\eta _f} = \left( {{9{\pi ^2}M{V^2}}/ {{L^m}g}} \right)\left[{{\left( {\phi _1^2 - \phi _0^2} \right)}}\right. / \\ \left.{\left( {\phi _1^2 + 2\phi _0^2} \right)} \right] \times {\eta _b}\left( {{{\cos }^2}\alpha + 1} \right)。\\ \end{gathered} $ | (2) |

式中:

在参数

| $ {\eta _f} = \rho \zeta。$ | (3) |

由式(3)可看出,散射光的强度

| $ \rho = \left( {{\raise0.7ex\hbox{${{\eta _e}}$} \mathord{\left/ {\vphantom {{{\eta _e}} {{\eta _f}}}}\right.} \lower0.7ex\hbox{${{\eta _f}}$}}} \right)/\lambda。$ | (4) |

式中:

实验中以901型综合补给舰船为例,其具有双层甲板,标准与满载排水量分别为4万吨与5万吨;其长度与宽度分别为241 m与32 m,采用双轴双桨推进和燃气轮机加柴油机联合动力设计,具有5~6万马力(1马力=735.5W)的总功率。运用本文系统对其距最近陆地12 n mile之内海域航行过程中的排污情况实施智能监测,检验本文系统的实际监测效果。

本文系统初始采集的实验舰船航行航速、含油污水的排放流量及含油油分浓度等数据均以电流信号的形式输出,以部分时间段内的采集数据为例,如表1所示。

|

|

表 1 系统初始采集的实验舰船相关数据 Tab.1 Related data of experimental ships initially collected by system |

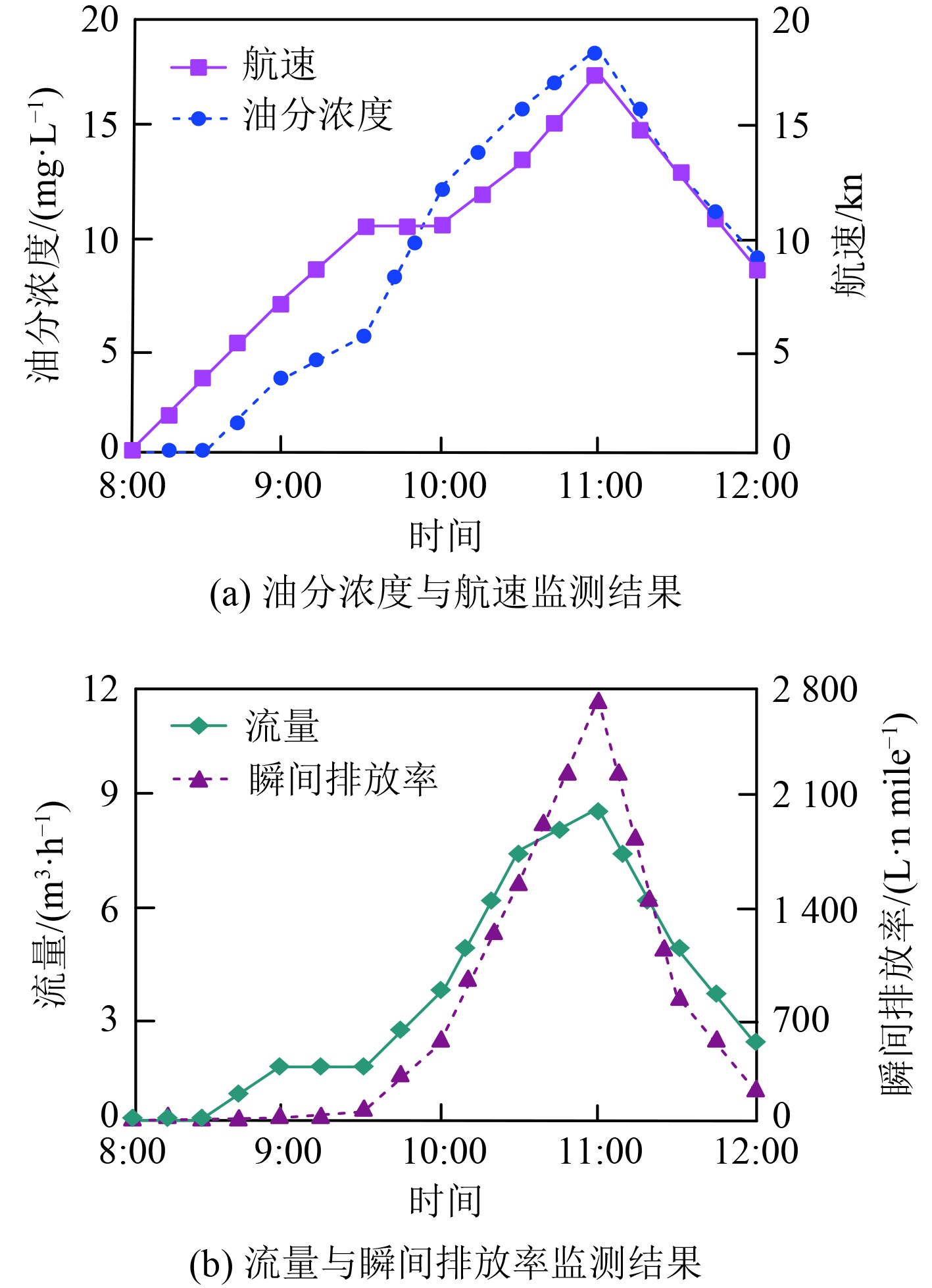

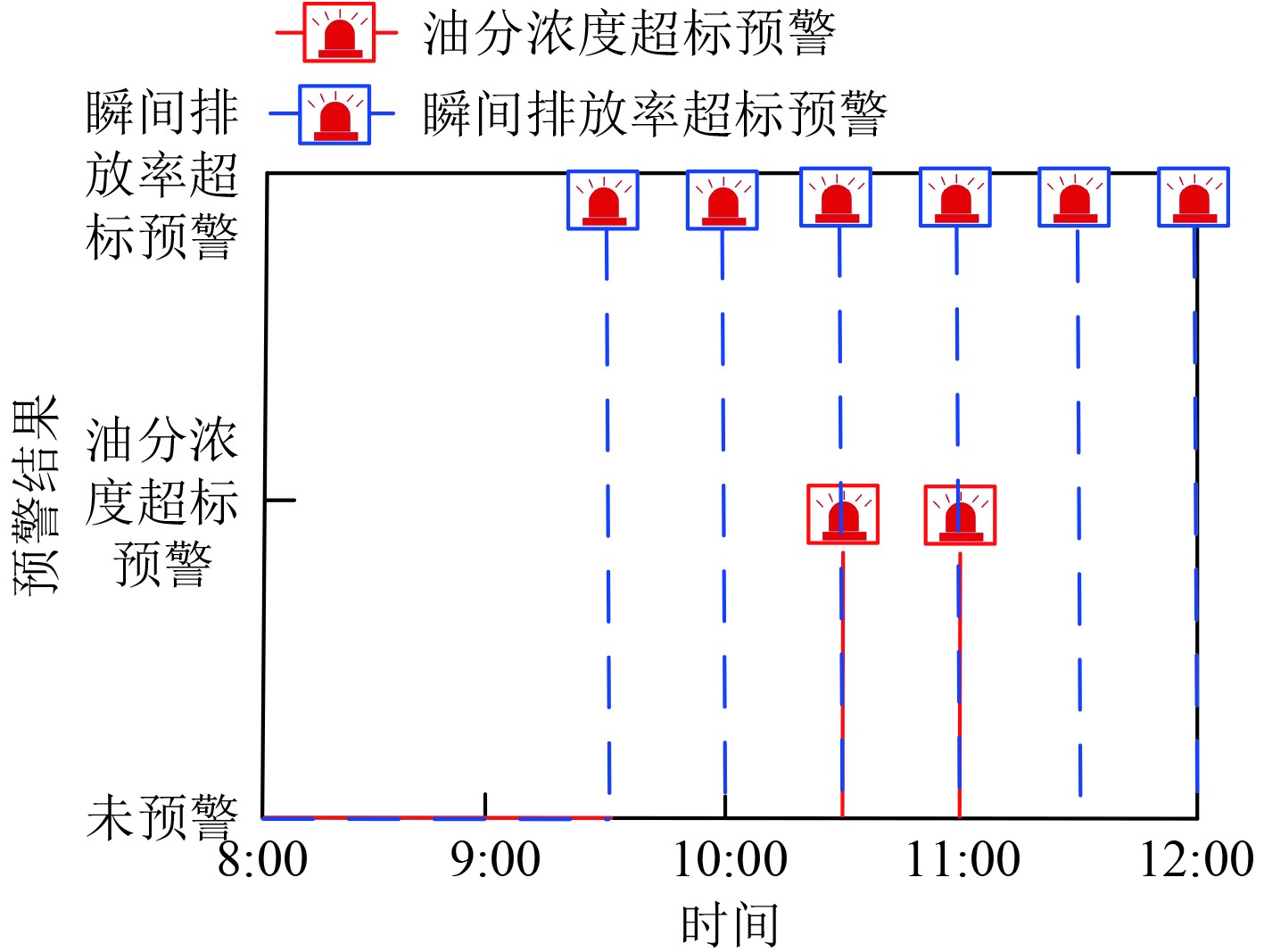

本文系统监测所得实验舰船的航速、排污流量、排污油分浓度及排污瞬间排放率如图5所示。依据相关法律法规的规定,舰船航行在与最近陆地相距距离不超出12 n mile的海域时,其含油污水排放浓度上限值为15 mg/L,含油污水的瞬间排放率上限值为60 L/n mile。基于此分析图6能够得知,本文系统可实现实验舰船航行过程中所排放含油污水的油分浓度、流量及舰船航速的有效监测,并依据此类监测数据得到含油污水的瞬间排放率情况;对比相关规定上限得知,在10:30与11:00这2个时间点,实验舰船所排放含油污水的油分浓度值分别为15.6 mg/L与18.4 mg/L,均超出上限值,其他时间点所排放的含油污水油分浓度值未超标;而瞬间排放率仅在8:00~9:00时间段内未超标,其余时间均超出上限值,最高值出现在11:00,瞬间排放率达到了

|

图 5 实验舰船排污监测数据 Fig. 5 The experimental ship discharge monitoring data are systematically obtained |

|

图 6 系统的预警结果 Fig. 6 The warning result of the system |

可知,本文系统可依据实时监测数据实现实验舰船航行中的含油污水瞬间排放率超标与油分浓度超标2种排污异常的有效预警,预警结果精准可靠。

3 结 语舰船航行过程中会产生很多含油污水,如舱底污水、洗舱水以及压载水等,这些含油污水中的油分浓度过高或过度排放,均会对海洋环境带来严重影响,为此,本文通过设计合理的舰船排污智能监测系统,应用结果显示,该系统可实时采集到目标舰船航行中的航速、含油污水排放流量与油分浓度等数据,并依据所采集的数据完成舰船排放含油污水的油分浓度与瞬间排放率的有效监测,同时可在这2种排污监测数值超出上限时精准发出预警,达到实时精准智能监测舰船航行排污情况的目的。

| [1] |

张绍萍. 现代船舶舱底污水排放及处理系统设计[J]. 船舶工程, 2022, 44(12): 36-42. ZHANG S P. Design of modern ship bilge sewerage discharge and treatment system[J]. Ship Engineering, 2022, 44(12): 36-42. |

| [2] |

王在忠, 孙润哲. 油船机舱污油水排入货油区污油水舱的要求[J]. 船舶工程, 2022, 44(S1): 529-533. WANG Z Z, SUN R Z. Requirements for discharge of dirty oil water from engine room of oil tanker into dirty oil water tank of cargo oil area[J]. Ship Engineering, 2022, 44(S1): 529-533. |

| [3] |

李欣, 高山林, 王涵, 等. 基于LoRa技术的智能监测系统设计与实现[J]. 海军工程大学学报, 2024, 36(1): 15-21+28. LI X, GAO S L, WANG H, et al. Design and implementation of intelligent monitoring system based on LoRa technology[J]. Journal of Naval University of Engineering, 2024, 36(1): 15-21+28. |

| [4] |

王征, 彭传圣, 陈俊峰, 等. 船舶氮氧化物排放和燃油合规性监测监管研究[J]. 环境工程, 2023, 41(S2): 800-806. WANG Z, PENG C S, CHEN J F, et al. Study on ship nitrogen oxide emissions and fuel compliance monitoring and regulation[J]. Environmental Engineering, 2023, 41(S2): 800-806. |

| [5] |

胡春桥, 罗宇涵, 宋润泽, 等. 针对船舶排放污染物分布监测的地基快速IDOAS技术研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(6): 1537-1545. HU C Q, LUO Y H, SONG R Z, et al. Study on ground-based fast IDOAS for monitoring the distribution of pollutants discharged from ship[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2024, 44(6): 1537-1545. |

| [6] |

WANG Y K, LIU J X, LIU R W, et al. Data-driven methods for detection of abnormal ship behavior: Progress and trends[J]. Ocean Engineering, 2023, 271: 1.1-1.17. |

| [7] |

胡勤友, 张蓓, 杨春, 等. 大量海上AIS移动基站对全球船舶监控效果的仿真及可视化[J]. 上海海事大学学报, 2022, 43(2): 14-18. HU Q Y, ZHANG B, YANG C, et al. Simulation and visualization of global ship monitoring effect by a large number of offshore AIS mobile base stations[J]. Journal of Shanghai Maritime University, 2022, 43(2): 14-18. |

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47