| L油田1N区块气云区内潜在断层地质识别方法探讨 |

气云被认为是地层深处的油气沿断层、砂体等垂直运移到浅层而在地震剖面上形成的。气云区的存在是油气运移的直接标志,可以借以了解油气运移的方向,确定有利的勘探目标[1-2]。但气云会严重影响地震资料质量。在常规地震剖面上,该区域成条状或块状分布,近地表为一系列强振幅杂乱反射,地表之下多为弱振幅杂乱和空白反射[3]。L油田主体区存在大片受浅层气影响的区域,纵向上浅层气的影响从海底到下第三系地层,横向上影响大约18 km2的区域,占圈闭面积30%左右。气云区内断层认识不清,不但影响开发效果,也可能造成油田注采失衡,导致油气沿断层溢漏至海底,发生注水风险。目前地震解释人员正有针对性地开展地震资料重新采集处理以及其它试验性研究工作,以期提高气云区地震资料成像质量,但仍未获得突破性的进展。为充分利用地质油藏手段指导生产,本文综合分析了1N区块各种地质油藏资料,筛选出具有代表性的断层伴生标志,通过相互验证,达到识别气云区内潜在断层的目的。实践证明,这种方法具有很强的操作性和较好的效果,对类似油田具有借鉴作用。

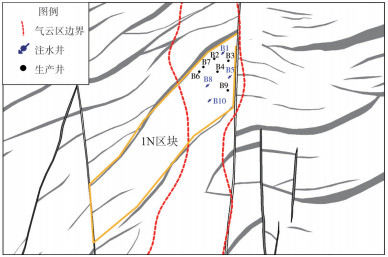

1 油田概况L油田位于渤海海域的中南部,是渤海海域迄今发现的最大的油田。主力含油层系发育于新近系明化镇组下段和馆陶组,馆陶组主要为辫状河沉积,明化镇组下段为曲流河沉积[4]。含油层段厚度在100~600 m。根据砂岩发育特征以及油气分布规律,结合开发井钻探结果,将主要含油目的层划分为13个油组。其中明化镇组下段发育5个油组(L00~L40油组),馆陶组发育8个油组(L50~L120油组)。根据区域构造史研究,L构造主要受新生代晚期(上新世~第四纪)构造断裂活动作用而形成。构造定型于第四纪,油田断裂系统发育、整体构造复杂,为发育在渤南低凸起带基底隆起背景上、受两组走滑断层控制的断裂背斜。内部派生的正断层发育,主控走滑断裂带以及北东-南西走向的派生断层将L构造由北至南分割为十多个垒、堑相间的断块。断裂大部分断穿至第四系地层甚至海床,构造主体浅层气富集,存在大面积气云区。1N区块是位于油田高部位的开发主体断块之一。东西两侧被两条走滑断层夹持,南北分别被三条走向为北东-南西方向的正断层夹持,区块近1/3的面积被气云区覆盖(图 1)。油田2002年12月投产,注水开发。

|

| 图 1 1N区块平面井位图 |

2 区块内部断层识别

油田气云区内的断层主要利用气云区之外的高品质地震资料精细解释结果,结合气云区内井资料和低品质地震资料进行解释。同时利用相干体技术、谱分解调谐体技术、沿层振幅属性、沿层倾角及反射能量属性等辅助技术进行确认解释,确定气云区内大断层或分块断层的位置、产状以及断距等一系列断层要素。但对于区块内部小规模伴生断层的确定性解释一直没有突破性的地震技术和手段。1N区块进入全面开发阶段后,在其东北部气云区内,先后有4口注水井和6生产井上线(图 1、表 1)。油水井生产动态上逐渐表现出异常,注采矛盾逐渐显现。研究人员怀疑1N区块东北部可能存在小规模断层。但区块内断层的地震解释手段有限,因此转而利用该区丰富的地质油藏资料进行潜在断层的识别。研究认为,通过对各井地层厚度变化、油水界面差异、注采井相关性、示踪剂、压力平面分布差异等断层伴生标志和断层响应因素分析和研究,可以有效识别出潜在断层。

| 表 1 1N区块井列表 |

2.1 地质静态响应

静态地质资料综合分析是断层识别最有效和最直接的方法[5]。通过静态地质资料可以获得的断层标志主要包括地层的重复和缺失导致的地层厚度变化,以及断层尤其是封堵性好的断层分割油水系统表现的油水界面差异等。

(1)各油组平面厚度变化不明显,但具有由南向北变厚的趋势。

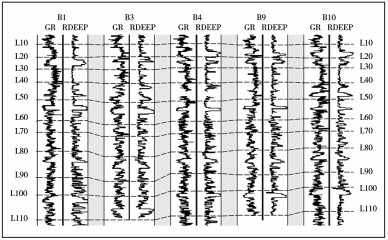

根据旋回对比、分级控制的原则,通过建立1N区块气云区内目标井组对比剖面进行地层的划分对比(图 2)。该区主要对比标志层有L10油组“ M”形伽马曲线,L50油组块状砂岩储层,L80油组低阻泥岩等。油组划分结果显示,该区块内10口井L10~L100油组厚度在各井间没有明显变化,但地层厚度具有从南向北加厚的趋势。分析认为如果存在潜在断层,断层的断距可能较小,使得井间地层厚度变化不明显。另外,海上钻井平台在B10井南侧,1N区块定向井轨迹方向均为由南向北方向,推测位于平台北侧的潜在断层走向可能为北东方向,使钻遇断层的井出现一定程度的地层重复,导致由南至北方向地层有所加厚。

|

| 图 2 1N区块地层对比图 |

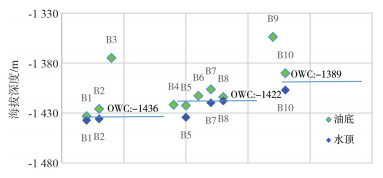

(2)各井底部油水界面差异明显,平面可分为三个区域。

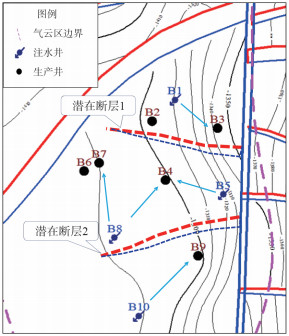

断层对油水系统有明显的分隔作用,油水界面差异也是存在断层的表现之一。1N区块各井从上到下大段含油,油水界面集中出现在L110油组,分析发现,区块内各井油水界面差异明显(图 3)。北部B1、B2、B3三口井钻遇的油水界面在-1 436 m左右,中部B4、B5、B6、B7、B8井油水界面在-1 422 m左右,南部B9、B10井油水界面在-1 389 m左右。油水界面具有明显的区域性,平面上可能存在两条东西向延伸的断层,分割具有不同油水界面的三个井区(图 4)。

|

| 图 3 1N区块各井油水界面对比图 |

|

| 图 4 潜在断层平面图 |

2.2 油藏动态响应

油田进入开发阶段之后,断层的存在影响着生产井和注水井动态表现。油藏动态资料一直是进行断层识别的关键资料[6]。油藏动态资料包括注采井相关性以及体现相关性的一系列压力、气油比、示踪剂数据。在注采井组内,生产井如果受到注水效果,注入井注入量越大,对应生产井的产液量越高,注水井的注入量和生产井的产液量是相关的;如果注水井与生产井之间有断层遮挡,生产井就不会受到该注入井的注水影响,注水井的注入量和生产井的产液量是不相关的。对于多口注水井和生产井同时存在的相邻井组而言,若某个方向有断层遮挡,生产井会因注水受效方向数减少导致其受效差或者不受效,开采指标动态变化特征明显差于同单元具有完善注水连通方向的生产井,注水井的注入量和生产井的产液量表现为较差的相关性。如果注水井的注入量与生产井的产液量相关性好,注采井的产吸液剖面对应关系好,生产井气油比低,可能会存在部分产层超压,或者部分产层出现水淹。反之,如果注水井和生产井之间存在断层遮挡,注采井的产吸液剖面对应关系差,生产井气油比高,不会出现产层超压和水淹层,示踪剂不见剂。通过对1N区块的注采相关性分析,示踪剂和压力数据分析,推测存在如图 4所示的两条潜在断层,与静态地质资料认识一致。

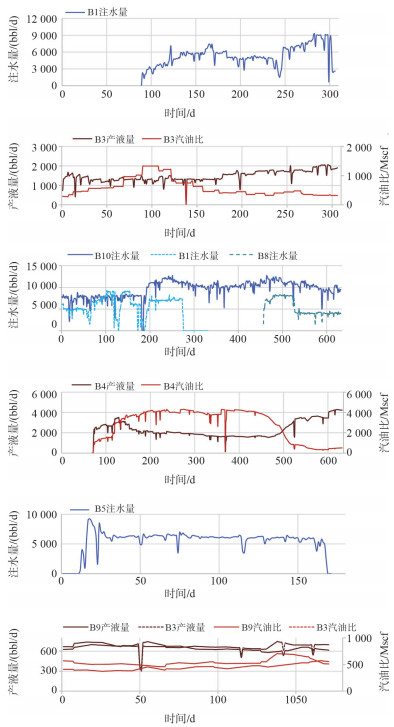

(1)B1与B3井相关性好

B1井注水,生产井B3气油比下降明显,液量增加,有明显受效的动态响应,两口井之间具有较好相关性,推测两井之间不存在断层遮挡(图 5)。

|

| 图 5 注水井与开发井动态响应图 |

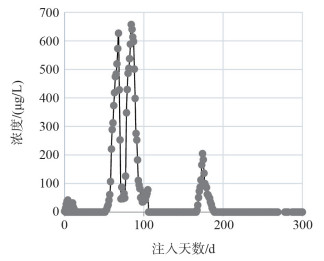

(2)B9与B10井之间示踪剂见剂

示踪剂资料显示,B10井注入示踪剂2-FBAs后,B9井于40天后见剂,根据两口井的井距,计算的见剂速度为7 m/d,根据峰值高度和波峰宽度综合分析,认为两口井之间不存在断层遮挡(图 6)。

|

| 图 6 B9井2-FBAs产出趋势图 |

(3)B4与B1、B10井相关性差,与B8井相关性较好,B5与B3、B9井相关性差

区块内B1和B10井投注时间较早,半年后生产井B4井投产,但从B4井生产曲线上可以看出,该井投产后气油比持续上升,表明注水井B1、B10井与生产井B4井之间相关性差,B4井与两口注水井之间极可能存在断层;一年之后B8井投注,半个月后B4井气油比快速下降,受效明显,说明B4和B8井之间不存在断层遮挡;而区块东侧的B5井注水期间,B9和B3井气油比反而逐渐上升,注采井之间相关性差,认为B5与B3井、B5与B9井之间可能存在断层(图 5)。

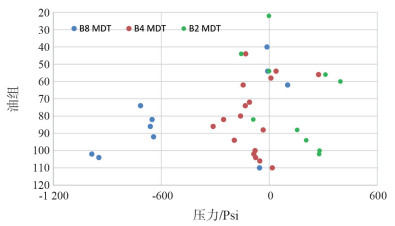

(4)压力资料上具有断层响应

B8、B4井随钻测压显示L70~L100油组存在不同程度亏空,而动态分析证实,B4和B8井之间相关性好,认为B8所在位置压力亏空是B4井生产导致的。B8、B4井存在压力亏空,而B1井所在区域的B2井对应油组存在明显超压,也进一步说明B8、B4井没有得到B1和B10井的注水支持。因此认为B4、B8井与B1和B10井之间存在潜在断层(图 7)。

|

| 图 7 1N区块压力分布图 |

2.3 潜在断层识别结果

综合利用该区块静态地质资料和动态油藏资料,通过开展一系列断层伴生标志和断层响应因素分析和研究,认为该区块可能存在如图 4所示的两条小断层。潜在断层分割4口注水井,其断距小,延伸距离较短。根据断层对构造的控制作用研究结果,将L油田的断层分为三个等级。第一级为走滑断层,控制油田构造格局;第二级为分区正断层,控制断块;第三级为走滑伴生的调节断层,使得油田构造进一步复杂化。本次根据地质油藏资料识别的断层推测属于第三级调节断层,从断层的平面分布上,与走滑断层东侧的调节断层相呼应,具有存在的合理性。后续将根据新的动态资料和静态资料,如示踪剂资料、生产测井资料等不断验证,修改和调整断层走向、倾向以及延伸长度,进一步落实潜在断层。

3 应用采用地质油藏资料识别的潜在断层虽然不如利用地震资料解释的断层直观,断层的位置、产状等信息仍需进一步确认。但是对识别出的潜在断层仍需在开发过程中引起足够重视,气云区内潜在断层研究成果对油田主要有以下两方面的指导和应用。

(1)调整注采关系

识别出的潜在断层会增强对井组内注采关系的重新认识程度,明确调整方式。对采出方向减少的注水井进行减水,采出方向增加的注水井进行提水,完善注采井网。对距离断层小于100 m的注水井要降低注水量,密切监控,避免因注入压力过高,流体沿断面溢漏至海底,确保注水安全。根据潜在断层识别结果,B4井会受到B5井和B8井两口注水井的支持,与原来设想相比,注水方向增加,因此实际做出动态调整,降低了B5井的注水量,以避免B4井含水快速升高,影响产量。

(2)优化井位

依据识别的潜在断层对设计井进行调整,包括增加或取消设计井位、井别调整、井位移动等优化措施,以达到避免地层缺失、增加钻遇油层厚度、完善注采井网、远离断层规避注水风险等目的。原计划在1N区东北部增加部署一注一采B11井、B12井两口井,综合考虑1N潜在断层研究成果后发现,最初设计的注水井B11井位于潜在断层1南侧附近,而生产井B11井位于潜在断层1北侧,与设计注水井之间存在潜在断层分隔。因此对注水井B11井的井位进行了优化,移至潜在断层1的北侧,并远离潜在断层,以确保注水效果和注水安全。实际井投产投注之后,B11井和B12井相关性好,受效明显,未发现注水井注入压力异常等风险提示。

4 结论介绍了在气云区内识别潜在断层的代表性静态、动态地质油藏资料及具体的流程方法,弥补了气云区内地震资料品质差的不足,在完善油田注采关系、确保注水安全等方面起到了积极的作用,从中得出以下结论。

(1)地质油藏资料之间相互验证,可以合理识别出研究区潜在的断层,尤其对气云覆盖的地震资料差的开发区,地质油藏资料比地震资料研究短期内更具有现实意义。

(2)潜在断层往往首先从注采动态上表现出来,并引起研究人员的关注,而在具体识别分析上建议从地质响应开始,推测断层产状和性质,再利用动态资料进行闭合验证。

(3)通过本次分析,有效的断层响应因素包括地层厚度变化、油水界面差异、注采井相关性、示踪剂和压力平面分布差异等。

(4)基于静态、动态地质油藏资料的气云区内的断层预测简单有效,对油田注采关系的调整、注采井网的完善、提高钻井效果以及确保注水安全等方面能起到积极指导作用。

| [1] |

梁全胜, 刘震, 王德杰, 等. "气烟囱"与油气勘探[J]. 新疆石油地质, 2006, 27(3): 289-289. |

| [2] |

范廷恩, 胡光义, 余连勇, 等. 精细地震解释技术在海上某油田开发前期研究中的应用[J]. 油气藏评价与开发, 2012, 2(2): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.2095-1426.2012.02.001 |

| [3] |

高磊, 陈文熊, 薛明星. 渤海A油田气烟囱识别及其研究意义[J]. 物探与化探, 2016, 40(4): 675-680. |

| [4] |

申春生, 罗宪波, 孟鹏, 等. 渤海L油田小层对比研究[J]. 中国海上油气, 2012, 24(S1): 97-100. |

| [5] |

王秀娟, 侯加根, 刘雅利, 等. 断块油藏精细构造研究[J]. 断块油气田, 2003, 10(6): 46-48. DOI:10.3969/j.issn.1005-8907.2003.06.015 |

| [6] |

王维国. 应用注采井动态相关性验证三维地震解释成果[J]. 大庆石油地质与开发, 2013, 32(4): 98-102. DOI:10.3969/J.ISSN.1000-3754.2013.04.021 |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40