| 基于核磁测井孔喉分布的致密砂岩储层评价方法——以四川盆地Q地区沙溪庙组二段为例 |

Q凹陷是西南油气田致密气领域重点勘探开发的复杂孔隙结构区块, 近期Q202-H1、Q18、Q205-H1井相继获得了工业气流, 打开了川中地区中浅层沙溪庙组碎屑岩勘探的新局面。但该区平面上发育着不同期河道, 纵向上常出现多期河道叠置现象, 沉积环境、岩石分选程度、成熟度等均有较大差异, 造成了储层孔隙结构上具有较大差异, 但常规三孔隙度曲线的测量原理均为单位体积地层的物理响应, 难以定量描述不同河道孔隙结构差异给储层类型带来的影响。为了提高储层微观孔隙结构评价能力, 利用核磁测井不同孔喉分布, 结合常规测井及阵列感应测井处理参数成果, 建立了储层分类评价方法。同时储层渗透率作为影响储层孔隙结构的重要因素, 孔隙结构复杂程度的不同对试气产能的影响十分明显, 所以为了评价储层微观孔隙结构, 进一步提出了基于核磁测井孔喉分布的渗透率计算方法, 细化了储层评价, 提供了目的砂体水平井箱体设计建议, 提高了渗透率计算精度, 为四川盆地Q地区沙溪庙组二段致密气勘探开发提供测井技术支持。

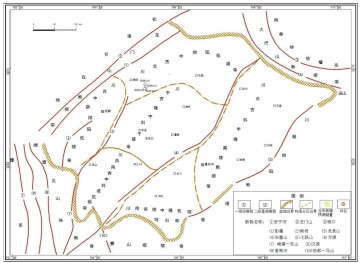

1 区域地质背景四川盆地Q地区位于四川盆地川北古中坳陷下倾斜坡上(图 1), 地面出露白垩系苍溪组或侏罗系蓬莱镇组, 地表构造形态为向西北下倾的单斜, 发育了北西向的Q鼻状构造, 局部形成了高点。地覆构造格局整体保持向西北下倾的单斜形态不变, 沙溪庙组二段底界的构造形态与地表相似, 为向北西下倾的单斜上发育Q鼻状构造, 两翼地层坡度较大, 发育多个小型的构造高点。沙溪庙组地层厚度900~1 025 m。以"叶肢介页岩"之顶将沙溪庙组划分为两段, 即为沙一段和沙二段。

|

| 图 1 区域构造位置图 |

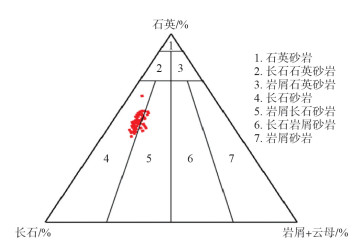

沙溪庙组岩性岩石类型以长石砂岩为主, 粒度以中-细粒为主, 储集空间主要为粒间孔, 次为粒内溶孔。

沙二段8#砂组储层段取样341块, 孔隙度主要分布在6%~14%, 平均为8.87%;渗透率主要分布在(0.01~10.0) ×10-3 µm2, 平均为0.47×10-3 µm2; 7#砂组储层段取样184块, 孔隙度主要分布在4%~16%, 平均为10.84%;渗透率主要分布在(0.1~100) ×10-3 µm2, 平均为13.83×10-3 µm2(图 2)。

|

| 图 2 沙二段储层岩石成因三角图 |

2 储层测井响应特征 2.1 常规测井曲线响应特征

Q地区沙溪庙组作为新区新层系, 测井系列设计齐全, 除常规三孔隙度、自然伽马、井径曲线外设计有阵列感应、核磁、阵列声波测井。分析Q地区沙二段已钻井储层测井响应特征, 目的砂体分三种典型测井响应特征。

Ⅰ类储层测井响应特征:对应井段的深侧向电阻率(RT)值跨度大, 为55~176 Ω · m, 与Ⅱ类储层RT值(48~103 Ω · m)、Ⅲ类储层RT值(31~46 Ω · m)存在明显差别。Ⅰ类储层对应层段的深浅双侧向测井曲线(RT/RXO)幅度比值大于1.05。Ⅰ类储层所对应层位的自然伽马测井曲线(GR)落在64~90 API范围内, 值较分散, 跨度较大。所对应层位的补偿声波测井曲线(AC)一般在64~73 μs/ft。对应层位的中子孔隙度密度2.34~2.49 g/cm3落在范围内, 值较集中, 跨度较小。Ⅰ类储层CNL值与Ⅱ类储层CNL值(12%~17%)差别不明显, 两者难以区分。

Ⅱ类储层测井响应特征:对应井段的GR落在69~102 API范围内; 所对应层位的深侧向电阻率RT值49~103 Ω · m, 此值与大多数Ⅰ类储层深侧向电阻率RT值相比明显偏低。Ⅱ类储层所对应层位的RT/RXO幅度差值一般也为正差异但数值较小。所对应层位的AC在63~74 μs/ft范围内变化, 单从声波时差值无法将各类储层区分。

Ⅲ类储层测井响应特征:岩石一般为粉砂岩或泥质粉砂岩。表现在测井曲线上呈现两大特点:一是电阻率低, Ⅲ类储层所对应层段电阻值为10~15 Ω · m, 属各类型储层中偏低者; 二是Ⅲ类储层所对应层段密度值为2.45~2.63 g/cm3, 明显高于Ⅰ类储层(密度值为2.34~2.49 g/cm3)、Ⅱ类储层(密度值为2.39~2.59 g/cm3)。

以上各类储层的测井响应特征表明, Q地区利用电测曲线直接区分Ⅰ类储层、Ⅱ类储层、Ⅲ类储层等三种不同类型储层, 很多层相互重合难以区分, 需要寻找新的敏感参数。

2.2 阵列感应测井响应特征对于渗透层, 由于钻井液侵入而使其径向电阻率发生变化, 高分辨率阵列感应测井不同径向探测深度的电阻率曲线正好反映这一变化。

高分辨率阵列感应测井在同一深度点可得六个径向探测深度不同的电阻率值, 该曲线受围岩和泥浆侵入影响较低, 能更准确地反映地层的信息[1-2]。不同探测深度的电阻率曲线由于其受泥浆侵入影响不同, 电阻率值会产生差异。通过分析不同分辨率的阵列感应10、20、30、60、90、120 in (1 in=2.54 cm)各不同探测深度曲线间的关系可以反映出泥浆侵入储层的程度。侵入半径的大小受储层岩性、物性以及泥浆性质、井眼条件等的综合影响[3], 此外, 侵入程度也受储层渗透性的影响, 继而能在一定程度上反映渗透性, 各条电阻率曲线之间有一定的径向差异, 指示储层渗透性好坏[4]。

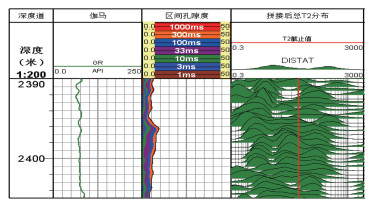

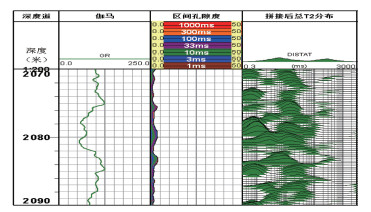

2.3 核磁共振测井响应特征 2.3.1 I类储层该类储层位于目的砂体中下部, 岩性以中砂岩或细砂岩为主, 核磁共振测井T2分布显示T2谱峰向右偏移, 双峰显示, 且大孔径组分较多, 小孔径组分较少, 气层显示为明显的中高电阻率特征, 如Q16井7#层(图 3)。

|

| 图 3 Q16井7#层T2分布图 |

2.3.2 II类储层

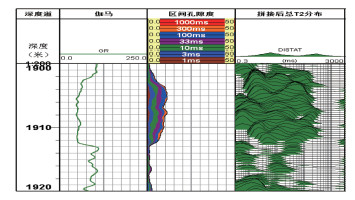

该类储层位于目的砂体上部, 岩性为细砂岩或粉砂岩, 中高声波、中电阻、中低伽马, 孔隙度相对较低, 孔隙度区间为8%~12%, 核磁共振测井为双峰显示, 孔隙发育但中小孔组分明显增多, 气层电性上表现为中低阻率特征, 如Q17井6#层(图 4)。

|

| 图 4 Q17井6#层T2分布图 |

2.3.3 III类储层

该类储层孔隙度相对较低, 孔隙度区间一般低于8%, 核磁测井T2谱单峰特征左峰明显, T2分布复杂以小孔隙组分为主, 电性特征不明显, 如Q17井4#层(图 5)

|

| 图 5 Q17井4#层T2分布图 |

3 储层测井分类评价 3.1 泥质含量

反映泥质含量的主要测井曲线有自然电位、自然伽马和中子孔隙度。分析表明, 研究区无铀伽马曲线对泥质含量反映最敏感, 采用无铀伽马曲线计算地层泥质含量。

3.2 有效孔隙度对Q地区岩心分析孔隙度与三孔隙度曲线相关性分析, 声波曲线对孔隙度变化最为敏感, 有效孔隙度计算采用声波曲线。

3.3 电阻率增大率阵列感应测井各条电阻率曲线的探测深度不随地层电阻率的改变而变化, 不同探测深度电阻率值的计算消除了岩性、颗粒粗细、分选情况和胶结物的类型多少、胶结方式以及孔隙结构、孔隙类型等等因素的影响, 可不考虑储集层的导电机理及附加导电性。该区泥浆滤液电阻率0.07~0.125 Ω · m(地层温度75℃下), 区域地层水电阻率为0.2 Ω · m, 在泥浆侵入过程中, 不同径向探测深度曲线为负差异变化且地层真电阻率小于冲洗带电阻率的特征为水层; 不同径向探测深度电阻率曲线为正差异变化且地层真电阻率大于冲洗带电阻率为油层; 不同径向探测深度曲线为正负交替变化为油水同层; 不同径向探测深度电阻率曲线基本重合为气层; 随着储层含水饱和度的增加, 不同曲线间负差异的变化幅度逐渐增大[5]。

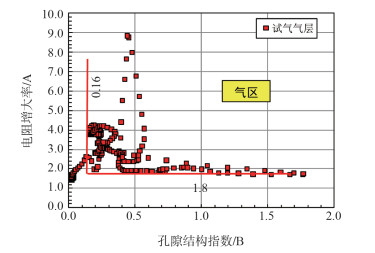

根据阵列感应电阻率测井基本原理, 在采用水基泥浆钻井情况下, 通过在致密层线刻度下AT90与AT20包络面法定性直观识别气水层。利用Q地区新井阵列感应与核磁测井处理成果, 建立阵列感应综合指数A与孔隙结构指数B关系图版及标准(图 6)。

|

| 图 6 电阻率增大率-孔隙结构指数交会图版 |

| $ A=\frac{AT90}{AT60}\times \frac{AT90}{AT30}\times \frac{AT90}{AT20} $ | (1) |

| $ B=\sqrt{\frac{K}{\phi }} $ | (2) |

式中:A为电阻率增大率系数, 无量纲; B为孔隙结构指数, 无量纲; AT90、AT60、AT30、AT20分别为阵列感应不同探测深度电阻率, Ω · m; K为通过核磁不同孔喉分布回归计算渗透率, 10-3 µm2; φ为核磁有效孔隙度, %。

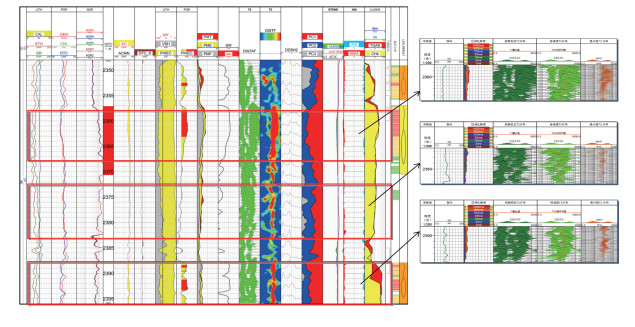

3.4 大孔占比核磁共振T2分布谱反映不同孔隙大小的孔隙体积分布, 在原生孔隙结构, 或成岩作用不明显的次生孔隙中, 二者之间存在着必然的相关性。运用核磁测井T2几何平均值拟合法连续地、定量地表征了储层孔隙结构[6-7]。国内外前人研究结果表明:表征孔隙结构的关键因素是整个孔隙系统中在某个孔隙大小范围内的孔隙度组分百分比[8]。利用核磁T2谱分布通过压汞资料进行刻度将地层孔隙分为大孔、中孔、小孔三类, 通过三者所占比重不同评价孔隙结构。利用核磁测井的T2分布, 提取3个参数S1、S2、S3, 分别代表 0.3~3 ms、3~33 ms、33~3 000 ms范围内的三种孔隙度组分占核磁总孔隙度比例。砂体内部纵向上具有不同核磁测井响应特征, 进一步细化储层分类(图 7)。

|

| 图 7 沙二段不同级别储层类型典型测井响应 |

Ⅰ类储层:该类储层孔隙度相对较高, 核磁测井T2分布双峰特征, 大孔占比超过50%, 常规测井反映在中子挖掘效应明显, 阵列感应曲线正差异明显或重合, 泥质含量低于15%, 深电阻高于20 Ω · m, 电阻率增大率大于或等于1, 如Q18井4#层。

Ⅱ类储层:该类储层孔隙度相对较高或中等, 核磁测井T2分布双峰特征, 但小孔组分明显增多, 大孔占比超过50%, 常规测井有一定的中子挖掘效应, 阵列感应曲线正差异较小或重合, 泥质含量相对偏高15%~35%, 电阻率增大率大于或等于1, 如Q16井4#层。

Ⅲ类储层:该类储层孔隙度相对较低, 孔隙度区间一般低于8%, 核磁测井T2谱单峰特征左峰明显, 大孔占比低于50%, 常规测井反映中子挖掘效应不明显, 阵列感应曲线呈负差异或重合特征, 电阻率增大率小于1, 如Q16井4#层。

利用核磁测井处理结果结合常规测井曲线, 建立了Q地区沙二段储层测井分类评价标准。

| 表 1 Q地区沙二段储层类型划分标准 |

依据Q地区多口钻遇7#及8#砂体井处理结果, 得到Q地区储层测井划分标准, 并进行新井处理, 结果表明:Q16、Q18、Q205井均以Ⅰ、Ⅱ类储层为主, Q17、Q202井砂体较差, 以Ⅱ类和Ⅲ类储层为主。

4 储层渗透率评价方法前人进行渗透率评价的方法主要可分为两类。一类是通过大量测井样本利用神经网络训练进行储层有效性评价[9], 由于目标区块是预探区域, 样本点较少, 该类方法对目标气区块不适用。另一类是基于微观孔隙结构参数的储层分类[10-12]。孔隙度、渗透率计算的准确性直接影响到微观孔隙结构参数的准确性, 从而影响到储层有效性的评价[13]。Q地区沙溪庙组由于存在多期河道, 河道间沉积环境差异导致平面上孔渗关系复杂, 测井上难以利用传统的孔隙度拟合渗透率公式进而评价储层产液能力。

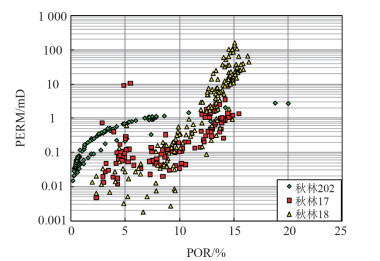

物性分析资料建立本区沙溪庙组孔渗关系(图 8), 从图 8中可以看出:不同井孔渗关系存在较大差异, 即使同处于7#砂体的Q202井与Q17井都存在较大区别。

|

| 图 8 Q地区沙溪庙组孔渗关系图 |

Q202井、Q17井和Q18井沙溪庙组渗透率计算公式分别为式(3)、式(4)和式(5):

| $ PERM=0.3536\ln \left( \phi \right)+0.2024, {{R}^{2}}=0.6849 $ | (3) |

| $ PERM=0.0157{{\text{e}}^{0.2757\times \phi }}, {{R}^{2}}=0.4479 $ | (4) |

| $ PERM=0.0003{{\text{e}}^{0.7294\times \phi }}, {{R}^{2}}=0.7908 $ | (5) |

式中:φ为岩心分析孔隙度, %; PERM为岩心分析渗透率, 10-3 µm2。

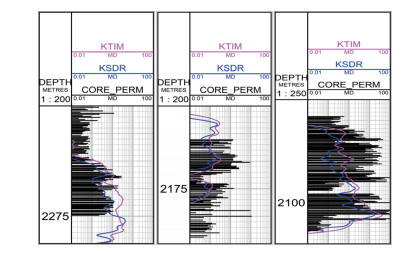

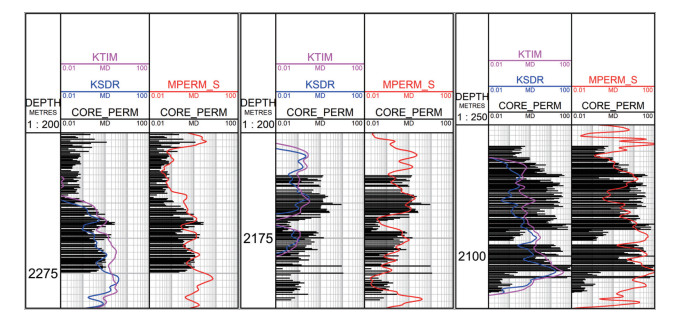

而核磁测井中利用Timur-Coates和SDR公式计算渗透率方法具有一定局限性, 一般适用于中孔隙度中高渗透率储层, 对于Q地区沙二段低孔低渗透储层, Timur-Coates和SDR公式计算误差大, 主要原因是渗透率与孔隙度关系十分复杂, 图 9为已钻新井Q202、Q17、Q18井核磁共振测井渗透率与岩心分析渗透率对比图。左1分别为Q202井采用不同方法计算渗透率对比图, 左2为Q17井采用不同方法计算渗透率对比图, 右1为Q18井渗透率前后对比图黑色为岩心渗透率, 粉色为核磁测井Timur-Coates公式计算渗透率, 蓝色为核磁测井SDR公式计算渗透率, 与岩心渗透率(黑色杆状)相比, 核磁测井Timur-Coates渗透率与SDR渗透率较岩心渗透率偏低半个到1个数量级。

|

| 图 9 核磁测井渗透率-岩心渗透率对比图 |

应用核磁测井资料计算储层的孔喉大小, 进而利用孔喉大小计算储层渗透率的计算结果更加精确[14], 特别是类似Q地区沙二段岩屑含量较多的储层应用效果更好。为了准确计算渗透率参数, 根据不同喉道占比与渗透率关系, 参照国内其他油田经验, 大孔对渗透率贡献率100%, 中孔对渗透率的贡献率为50%, 小孔对渗透率贡献率为20%, 可以建立计算核磁不同喉道大小所占比例对渗透率贡献经验指数S[15-16]。

| $ S = {\rm{PC}}1 + 50\% \times {\rm{PC}}2 + 20\% \times {\rm{PC}}3 $ | (6) |

式中:S为渗透率贡献指数, 无量纲; PC1为大孔所占比例, V/V; PC2为中孔所占比例, V/V; PC3为小孔所占比例, V/V。

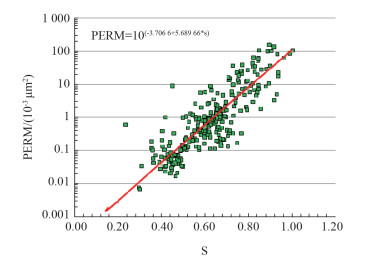

不同核磁测井喉道渗透率贡献指数S通过与岩心分析渗透率建立关系可以得到基于核磁测井孔喉分布的渗透率计算图版(图 10)

|

| 图 10 孔喉指数S-岩心渗透率关系图版 |

| $ K={{10}^{\left( -3.70666+5.68966\times S \right)}} $ | (7) |

式中:K为测井渗透率, 10-3µm2; S为渗透率贡献指数, 无量纲。

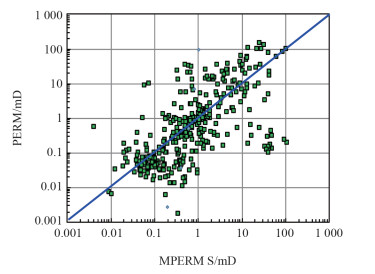

5 应用效果分析根据核磁共振测井提供的不同喉道占比参数结合常规测井提供的泥质含量、有效孔隙度和阵列感应测井提供的电阻率、电阻率增大率参数, 进行储层分类评价, 进而拟合渗透率公式。图 11为基于不同孔喉分布渗透率与岩心渗透率相关性图版, 测井渗透率与岩心渗透率相关性较好。图 12左1为Q202井采用不同方法计算渗透率对比图, 左2为Q17井采用不同方法计算渗透率对比图, 右1为Q18井渗透率前后对比图, 红色为基于核磁测井不同孔径占比拟合渗透率, 粉色为核磁测井Timur-Coates公式计算渗透率, 蓝色为核磁测井SDR公式计算渗透率。与传统方法相比, 基于核磁测井不同孔喉分布拟合而得渗透率与岩心渗透率相关性更高, 能反映储层纵向变化趋势。

|

| 图 11 基于不同孔喉分布渗透率-岩心渗透率相关性图版 |

|

| 图 12 采用新方法后渗透率计算精度前后对比图 |

6 结论

(1) 采用水基泥浆钻井情况下, 阵列感应与核磁共振测井对Q地区沙溪庙组储层精细评价孔隙结构评价应用效果较好。

(2) 用核磁测井计算的大孔占比与常规测井曲线结合建立储层有效性评价标准对储层进行分级, 储层评价结果更精细。

(3) Q地区沙溪庙组应用核磁测井不同喉道占比计算渗透率方法提高了渗透率计算精度, 可进一步深化应用。

| [1] |

梁巧峰, 邵维志, 王志克. 高分辨率阵列感应测井在储集层解释评价中的应用[J]. 测井技术, 2003, 27(3): 228-232. |

| [2] |

吴鹏程, 陈一健, 杨琳, 等. 成像测井技术研究现状及应用[J]. 天然气勘探与开发, 2007, 30(2): 36-40. |

| [3] |

申辉林, 张静, 刘正锋. 利用阵列感应测井资料计算储层含水饱和度方法[J]. 石油地质与工程, 2010, 24(6): 76-78. |

| [4] |

周峰, 孟庆鑫, 胡祥云, 等. 利用阵列感应测井进行储层渗透率评价[J]. 地球物理学报, 2016, 59(11): 4360-4371. |

| [5] |

张龙海, 刘国强, 周灿灿, 等. 基于阵列感应测井资料的油气层产能预测[J]. 石油勘探与开发, 2005, 32(3): 84-87. |

| [6] |

肖飞, 何宗斌, 周静萍, 等. 核磁共振测井连续表征储层孔隙结构方法研究[J]. 石油天然气学报, 2012, 34(2): 93-97. |

| [7] |

王英伟, 张超谟, 严伟, 等. 核磁共振测井在致密砂岩气层储层分类评价中的应用[J]. 石油天然气学报, 2012, 34(1): 75-79. |

| [8] |

成家杰. 核磁测井资料在致密砂岩储层产能评价中的应用[J]. 海洋石油, 2017, 37(4): 57-62. |

| [9] |

张占松, 张超谟, 郭海敏. 基于储层分类的低孔隙度低渗透率储层产能预测方法研究[J]. 测井技术, 2011, 35(5): 482-486. |

| [10] |

赫志兵, 汪忠浩, 张娟, 等. 低孔低渗储层产能评价方法——以东濮凹陷卫城油田为例[J]. 石油天然气学报, 2010, 32(6): 81-86. |

| [11] |

钟淑敏, 刘传平, 章华兵. 低孔低渗砂泥岩储层分类评价方法[J]. 大庆石油地质与开发, 2011, 30(5): 167-170. |

| [12] |

魏锋, 王迪, 陈现, 等. 东海西湖凹陷储层孔隙结构特征研究[J]. 海洋石油, 2018, 38(2): 66-71. |

| [13] |

胡小强, 丁娱娇, 于之深, 等. 低孔隙度低渗透率复杂断块油气田储层有效性评价方法[J]. 测井技术, 2016, 40(5): 549-555. |

| [14] |

王忠东, 汪浩, 李能根, 等. 核磁共振岩心基础实验分析[J]. 测井技术, 2001, 25(3): 170-174. |

| [15] |

周明顺, 殷洁, 潘景丽, 等. 基于核磁共振测井孔喉的低渗透率储层有效性评价方法[J]. 测井技术, 2014, 38(4): 452-457. |

| [16] |

高敏, 安秀荣, 祗淑华, 等. 用核磁共振测井资料评价储层的孔隙结构[J]. 测井技术, 2000, 24(3): 188-193. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39