| 地球物理探测技术在海底输气管道泄漏点调查中的应用 |

随着海上油气田的不断深入开发,海底管道大量辅设,它们将海上油气资源源源不断向陆地输送,成为了海上油气田和陆上石油工业系统之间紧密联系的有效纽带。

海底管道具有输送连续、效率高、输送量大、成本低等诸多优点。但由于海洋环境复杂多变,人类海上活动日益增加,在气象、水动力、地质条件和人类活动等因素控制和影响下,海底管道出现失效现象日益增多[1-2]。

统计分析自1995年以来国内公开发表和报道的海底管道泄漏20起事故(表 1)[3],由外力导致的管道断裂约占65%,由内因导致的管道断裂约占35% [4]。海底管道一旦发生断裂,导致输送的油气泄漏到海水中,不但会造成巨大的经济损失,还会严重影响周围的环境。事故发生后,如何快速对断裂点进行定位,为后续维修工程争取时间,显得尤为重要。本文以某输气管道泄漏点位置定位为例,使用地球物理探测的方法对海底输气管道泄漏点位置快速定位进行研究讨论。

| 表 1 1995-2012年国内海底管道泄露事故统计 |

1 地球物理技术的特点

侧扫声呐系统、单波束系统、多波束系统和浅地层剖面系统是近数十年快速发展起来探测海底表面、浅部结构信息以及海底管道空间状态的地球物理技术,这些技术已经在海底管道探测中已经有了广泛的应用。

1.1 侧扫声呐系统侧扫声呐系统是由声呐拖鱼、线缆和采集工作站等几部分组成,根据不同需要可调整采集量程和调节声呐拖鱼的沉放深度,可用于调查大面积海底障碍物。主要原理是由换能器以一定的角度沿着航迹方向向两侧海底发射声波脉冲,再接收回波信号,根据回波强度的大小,显示为灰度强弱不同,形成海底地貌特征图,由此可以确定海底异常情况和海底管道的空间状态[5-7]。

1.2 单波束系统单波束系统其原理是利用换能器发射具有一定空间指向性的声波,当声波遇到海底,反射回来的声波被换能器接收,通过发射和接收到声波的时间间隔与声波在水体中的平均传播速度,可以计算出该点海底的水深数据,重复这一过程就可以获得航迹方向连续的海底水深数据。通过管道及两侧海底水深关系来判断管道空间状态,该技术可以对管道的位置、裸露高度进行探测,受技术条件的限制,不适用于探测掩埋的海底管道。

1.3 多波束系统多波束系统通常由多波束声学系统,外围辅助设备系统和数据采集处理系统组成,其原理是以一定角度垂直于航向方向发射一系列窄波束,得到一系列与船舶航向方向垂直的测深剖面,从而得到一定范围全覆盖的海底水深数据。通过获取管道与海底面的高度差来判断海底管道的空间状态,该方法可以确定未完全掩埋海底的位置和裸露状况,不适用于完全掩埋的海底管道。

1.4 浅地层剖面系统浅地层剖面系统工作方式与单波束系统类似,通过沿着航迹方向垂直向下发射声波,声波穿透水层、海底地层,不同地层的声阻抗不同,遇声阻抗界面部分声波返回,部分声波继续向下传播;再遇到强声阻抗界面时再部分返回,部分向下传播,返回的声波信号被接收单元接收,利用界面层间的声阻抗差异来获取地层结构。浅地层剖面系统获取的成果影像可用于识别浅部地层产状、内部结构,识别各种灾害地质因素,如浅层气等,而且还能够判断海底管道等埋藏物与海床的空间位置关系,确定其埋藏深度或悬空高度。

以上地球物理方法各有优缺点,特别是当海底地形地貌复杂时,侧扫声呐系统、单/多波束测深系统对判断管道是否悬空及悬空高度误差较大。因此,一般在海底管道探测中根据需要综合使用一种或几种方法来达到探测目的。

2 海底管道空间状态铺设海底管道一般会先在预设路由区挖沟,然后将管道放入沟槽内,铺设完成后通常是在海流等动力作用下沟槽自动回淤,从而将管道掩埋。海底管道在海底主要有两种状态,一种是掩埋状态,一种是裸露状态。裸露状态的管道根据其裸露状况又可分为两种情况:一种是管道顶部裸露在海底,底部还掩埋在海底面以下,称为局部裸露;另一种是管道的底部已在海底面以上,称为完全裸露,也称为悬空。

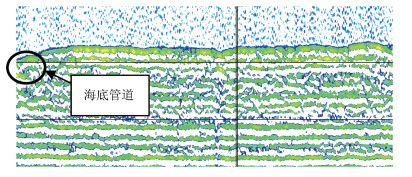

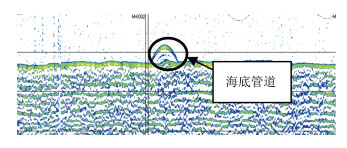

2.1 掩埋状态管道铺设后处于海底挖沟内的管道在海流作用下自然回淤,将管道掩埋在沟槽内。图 1浅剖剖面显示海水与海底界线明显,管道弧状信号清晰,管道下可见屏蔽现象,也可见铺设管道时的挖沟痕迹,导致连续的地层沉积层组结构中断,剖面结构总体较为完整,海底较为平坦,反映海流冲刷作用较小,管道处于稳定的掩埋状态。

|

| 图 1 掩埋的管道图像 |

2.2 裸露状态 2.2.1 局部裸露

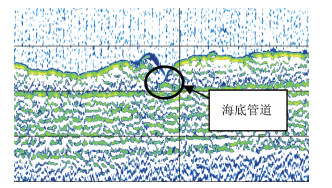

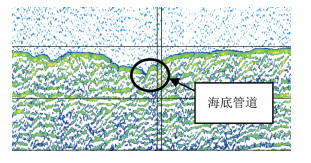

管道铺设后处于沟槽内的管道可能部分掩埋使管道局部裸露,也可能已经掩埋的管道在海流作用下,使本来管道上方的海底沉积物被冲刷运移到别处,从而导致管道局部裸露,图 2和图 3分别为残留在挖沟内未完全掩埋和因海流冲刷而导致管道局部裸露的管道。

|

| 图 2 挖沟底部局部裸露的管道图像 |

|

| 图 3 因冲刷而局部裸露的管道图像 |

2.2.2 完全裸露

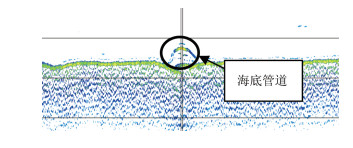

管道完全裸露(悬空)一般是由海底冲刷导致的,根据其与两侧海底关系又可分为单侧悬空和两侧悬空,图 4为单侧悬空的图像,图 5为两侧悬空的图像。管道信号圆滑清晰,海底面清晰连续,管道下方可见屏蔽现象,无绕射现象。

|

| 图 4 单侧悬空的管道图像 |

|

| 图 5 两侧悬空的管道图像 |

3 海底管道断裂特征

海底管道发生断裂分为内因作用和外因作用。内因作用是由于管道材质不均匀或管道连接处焊接工艺等原因导致管道断裂,外因作用是由地质灾害或人为活动等外力作用引起管道断裂,在外力作用下管道以“断”为主要特征,在内因作用下管道以“漏”为主要特征。

3.1 水体异常无论输油管道还是输气管道发生断裂,管道内输送的介质都会扩散到海水中,出现油气带来的海水异常现象。当管道断裂后,通常会采取停止输送油气的措施,但是残留在管道内的油气会沿断裂点扩散到海水中,能尽快发现海水中油气扩散带来的异常现象,对断裂点定位十分重要,如果是长距离海底管道,由于管道内有限的油气扩散并稀释,一段时间后很难发现海水中的油气异常特征。

3.2 海底异常地质灾害或人为因素都可以造成海底管道断裂,会在海底留下作用的痕迹,比如不均匀沉降造成的海底凹陷、局部塌陷造成的海底凹坑、海底滑坡或碎屑流造成海底的不均匀滑动、船舶在海底留下的锚链拖拽痕迹等。

3.3 地层异常地层异常主要是由地质灾害造成的,对于海底管道路由区存在的海底浅部地质灾害,如埋藏古河道、埋藏潮沟、浅层气、浅部断层、软弱地层和浅部基岩等,可导致海底及浅部地层发生不均匀的相对运动,因受力不均进而致使海底管道发生断裂。

3.4 管道位移管道在海底可能发生位移,管道位移一般是由外力作用导致。出现位移不一定代表管道出现断裂,但一定表示管道处于不稳定状态,管道发生断裂后,断裂点一般会出现在位移最明显的部位。管道位移可分为两个方向,垂直方向和水平方向,判断管道是否出现位移,需要两次管道位置资料的对比,仅仅从一次检测结果难以判断管道是否位移。

4 应用实例 4.1 背景某输气管道在进行台风后海底管道路由检测时发现管道路由区某处有异常现象,疑似气体逸出,使用单波束、多波束、侧扫声呐和浅地层剖面等方法进行探测,结合人工水下探摸确认,最终确定输气管道出现裂缝位置[4]。

4.2 灾害地质特征(1)海底地貌特征

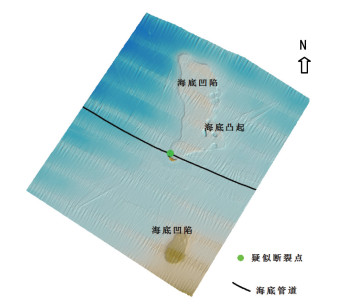

研究区内发育两个海底凹陷,其中北部海底凹陷呈“胃”形,近南北向分布,南北向最长处约500 m,东西向长80~200 m之间,凹陷内东侧边界相对不清晰,边缘局部发育几处海底凸起,凸起最高约1.0 m左右,凹陷南侧与管道相交,凹陷内管道长约30 m;南部海底凹陷呈“梨”形,NNE-SSW向分布,NNW-SSE向最长约110 m之间,NNE-SSW向最长处约170 m,凹陷内未见明显微地貌发育(图 6)。

|

| 图 6 研究区地貌图 |

(2)浅层气分布特征

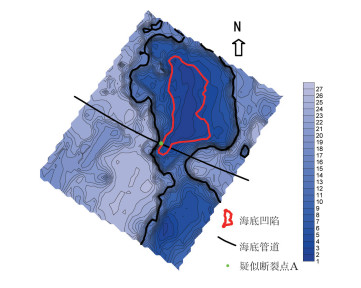

研究区内浅层气广泛发育,不见底,研究区北部和南部有两处浅层气富集区。富集区中部区域气顶埋深较浅,最浅处仅为1 m左右,气顶埋深较浅范围与海底凹陷范围基本一致,这两处浅层气富集区在海底下约15 m处连通到一起,海底管道位于北部浅层气富集区的南侧边缘位置,约有90 m管道位于在浅层气富集区内(图 7)。

|

| 图 7 研究区浅层气气顶埋深图(单位:m) |

4.3 断裂特征

(1)水体异常

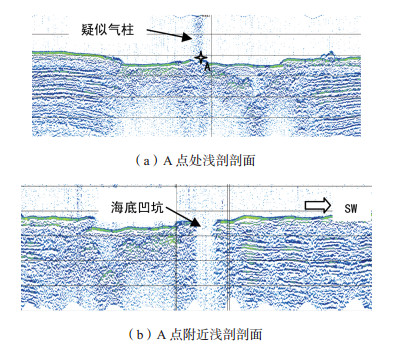

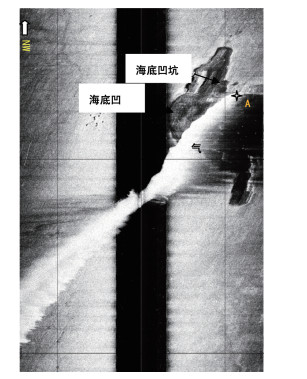

研究区北部海底凹陷南侧部分区域可见疑似气体痕迹,气源位置位于凹陷南侧边缘A点附近(图 7),有疑似气体逸出产生的气柱现象(图 8a),海水中可见较为明显的由气体屏蔽产生的白色条带状异常(图 9)。

|

| 图 8 浅地层剖面影像 |

|

| 图 9 侧扫声呐影像 |

(2)海底地貌异常

研究区内发育有两处海底凹陷,北部海底凹陷南侧边缘A点疑似为气源在海底的位置,A点及A点北侧可见两处疑似海底凹坑(图 8,图 9),其他区域未见明显微地貌异常。

(3)地层剖面异常

地层剖面成果显示研究区内海底下浅层气广泛发育(图 7),屏蔽现象明显,A点及A点北侧的海底凹坑下方地层不连续,疑似为气管断裂导致气体逸出而产生的屏蔽现象,基本无法识别到连续完整地层剖面(图 8)。

4.4 气管道断裂过程讨论综合分析水体异常、海底地貌异常、地层剖面异常等地球物理探测成果,研究区内在A点及A点北侧有多处疑似气体逸出痕迹,推测该区域海底管道有多处断裂点。经人工水下探摸排查,该区域在沿管道走向方向长约10 m范围内,发现管道有多处裂缝,由于气体逸出,在海底形成多处规模不等的凹坑。

如果海底沉积物中发育有浅层气,伴随着沉积物中含气量不断增加,浅层气不断向一定区域富集,引起含浅层气的土体不断膨胀,进而导致土体孔隙压力增大,致使土体能够承担的有效应力降低,从而破坏土体的骨架结构,降低了土体的抗剪强度[4, 8-9]。研究区内浅层气富集区内部分区域气顶埋深最浅处仅为1 m左右,在伴随浅层气逸出的过程中,造成这些区域海底沉降,海底沉积物不均匀下陷,形成海底凹陷。在台风的作用下,海底沉积物不均匀运动,处于凹陷边缘处的海底管道垂向上受不均匀的剪切力作用,导致该处输气管道出现多处裂缝,如未发现并及时处理,输气管道很可能发生断裂,造成输送的天然气大面积泄漏。

5 结语在实际运营过程中,海底管道出现断裂,其位置通常具有不确定性,一旦发生断裂,快速确定海底管道断裂位置,可以为维修管道争取时间,减少对环境的污染,节约维修费用,提前恢复正常运行,减少经济损失。综合使用一种或几种地球物理的方法,通过海水水体异常、海底地貌异常、地层剖面异常以及管道位置变化等海底管道断裂后可能产生的异常特征,从而实现对管道断裂位置的定位。对今后海底管道断裂位置调查具有重要的指导意义。

| [1] |

赵建平. 油气海底管道的风险评价[J]. 油气储运, 2007, 26(11): 5-8. DOI:10.3969/j.issn.1000-8241-D.2007.11.002 |

| [2] |

郭敏智, 王乃和. 海底管道溢油防控措施[J]. 油气储运, 2008, 27(7): 34-37. |

| [3] |

方娜, 陈国明, 朱红卫, 等. 海底管道泄漏事故统计分析[J]. 油气储运, 2014, 33(1): 99-103. |

| [4] |

侯志民, 施健, 胡斌. 侧扫声纳和浅地层剖面仪在海管断裂点定位中的应用[J]. 海洋测绘, 2017, 37(1): 79-82. DOI:10.3969/j.issn.1671-3044.2017.01.020 |

| [5] |

鱼京善, 成二丽. 侧扫声纳系统及其在海洋环境监测和保护中的应用[J]. 海洋测绘, 2004, 24(2): 63-66. DOI:10.3969/j.issn.1671-3044.2004.02.017 |

| [6] |

王志光, 孙新轩, 刘强, 等. 侧扫声纳系统在海底障碍物扫测中的应用[J]. 海洋测绘, 2012, 32(6): 48-50. DOI:10.3969/j.issn.1671-3044.2012.06.014 |

| [7] |

官凤英, 范少辉, 冯仲科, 等. 差分GPS定位精度研究[J]. 林业资源管理, 2006(6): 88-90. DOI:10.3969/j.issn.1002-6622.2006.06.021 |

| [8] |

侯志民, 张异彪, 蔡春麟, 等. 舟山东极岛东侧海底浅层气特征[J]. 海洋石油, 2015, 35(3): 27-32. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2015.03.027 |

| [9] |

李萍, 杜军, 刘乐军, 等. 我国近海海底浅层气分布特征[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2010, 21(1): 69-74. DOI:10.3969/j.issn.1003-8035.2010.01.015 |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39