| 井涌余量概念的修正与实例分析 |

2. 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司工程技术研究院, 上海 200120;

3. 中国石化胜利油田钻井工艺研究院钻井液技术服务中心, 山东东营 257000

2. Institute of Petroleum Engineering, SINOPEC Shanghai Offshore Oil & Gas Company, Shanghai 200120, China;

3. Drilling Fluid Technical Center of Drilling Technology Research Institute, Shengli Oilfield, SINOPEC, Dongying Shangdong 257000, China

井涌余量是钻井工业的一个基础性的概念,准确理解和计算井涌余量对钻井设计与钻井安全是非常重要的。对井身结构设计、安全钻进及井控作业等都有着很密切的关系。在井的设计阶段,井涌余量可以决定每层套管的下入深度,从而影响一口井的井身结构;在钻井过程中,井涌余量用来决定是否能够安全继续钻进,决定是否进行下套管固井作业;在井控过程中,用来判别溢流的体积能否安全循环出井口。但因概念繁杂,缺乏统一标准,影响了此概念的广泛应用。钻井过程中,由于井涌余量概念与计算方法的不统一,给钻井操作人员与工程师交流时造成一定的困扰。同时,井涌余量取值影响着一口井的结构与风险等级。井涌余量的取值应根据钻井技术、装备和人员操作的熟练程度来综合确定,而且随着钻井技术的不断发展,出现了新的钻井技术与装备,如控压钻井,井下实时监测,需要对井涌余量的取值与计算方法进行修正。

首先调研分析了目前井涌余量的定义,并进行了优选。并考虑了实际井控作业中溢流强度与钻具尺寸的影响,对井涌余量的计算方法进行了修正,最后结合南海某口已钻井进行了分析验证,并且分析了溢流强度、溢流发生深度和钻井液密度等因素对井涌余量的影响规律,从而为钻井设计和现场安全井控作业提供了理论依据。

1 井涌余量的定义目前,井涌余量在国外研究的较多,但是概念繁杂,各大钻井公司标准不一样,影响此概念的应用,亟待对此概念进行统一。目前国外文献对井涌余量的定义有以下几种[1-11]:(1)裸眼段内最薄弱地层不被压裂的最大可允许的孔隙压力或最大可允许的泥浆密度;(2)井控过程中(关井和循环溢流),确保裸眼段最薄弱地层不被压裂的井筒最大承压能力;(3)井控过程中,确保裸眼段内最薄弱地层不被压裂的最大气柱高度;(4)依据压漏测试结果,发生溢流时可以安全循环出井筒的最大溢流体积。而国内对井涌余量的研究较少,并且其概念是用当量泥浆密度的形式来表示,主要有以下几种定义[12-15]:(1)在关井和处理溢流过程中,允许的最大井底压力当量泥浆密度与正常压井泥浆密度的差值;(2)钻井过程中,钻达一定井深时不致压漏井内地层的最大井底压力的当量密度与当时井内泥浆密度的差值,通过对其进行计算,用来指导压井作业;(3)指井涌压井时地层孔隙压力当量密度允许存在的最大差值。

虽然概念繁多,但是目标是一致的,就是确保钻井的安全。应用最大溢流体积衡量井涌余量的定义比较形象直观,即依据压漏测试结果,发生溢流时可以安全循环出井筒的最大溢流流体。溢流体积是指侵入井筒内的流体体积,满足钻井作业人员或仪器能够检测,成功关井,并且能够安全循环出井筒。由于气体的可压缩性强,密度小,井控时一般假设侵入井筒的流体为气体。与应用承压能力和气柱高度描述此概念相比,此定义更准确地描述了井涌余量概念的本质,而且简单易懂,使得钻井过程中监测与处理溢流的能力与井身结构设计、钻进判别、井控能力分析联系起来。与应用当量钻井液密度与最大溢流高度来描述此概念相比,更直观,更适宜现场应用。

但是此概念及计算过程中没有考虑溢流强度与钻具尺寸的影响,本文综合考虑这两者的影响,对井涌余量的概念及计算方法进行了修正。修正后的定义:井筒内发生溢流,在当时特定的溢流强度下,侵入井筒的流体能够安全循环出井筒,而不压裂井筒内薄弱层段的最大溢流体积。

2 计算方法为了计算方便,假设溢流流体为均匀、连续的气柱,且发现溢流时侵入流体刚进入井筒底部,套管鞋出为井筒内薄弱层段,忽略气体在钻井液中的溶解度,忽略温度、气体压缩因子和气体滑脱的影响。在气柱向上运移的过程中,一直保持为气柱形式,研究对象为直井,采用司钻法压井。修正后的井涌余量的计算方法与步骤如下:

(1)确定溢流强度(KI)

溢流强度是衡量发生井涌强弱的一个指标,是影响井涌余量最主要的因素,一般应用密度单位来表示,有两种分析方法:“钻井液密度-溢流强度”和“地层压力-溢流强度”。“钻井液密度-溢流强度”是指发生井涌时地层压力当量密度与钻井液密度之间的差值。“地层压力-溢流强度”是指发生井涌时,地层压力当量密度与其预测值之间的差值。以“钻井液密度-溢流强度”为例,钻井液密度为1.2 g/cm3,溢流强度为0.05 g/cm3,则地层压力当量密度为1.25 g/cm3。溢流强度不能取负值,如果井底压力大于地层压力,溢流强度取值为0。溢流强度需要综合考虑井控的风险来取值。

(2)确定最大允许套压(MAASP)

最大允许套压是指在不破坏地层、套管或封井器装备条件下,井口所能承受的最大压力。最大允许套管压力通常由以下3个压力极限的最小值决定[16-17]:(1)井筒内薄弱层段(一般指套管鞋位置)破裂压力允许值;(2)套管最小抗内压强度的80%;(3)井口装置的额定工作压力。在井的设计中,通常将封井设备与套管柱强度设计高于井筒内薄弱层段的破裂强度,所以一般用薄弱层段的破裂压力来确定最大允许套管压力。最大允许套管压力计算公式为:

| $MAASP = \min \left\{ {{P_{\rm{f}}} - {\rho _{\rm{m}}}g{D_{{\rm{shoe}}}}, {P_{{\rm{BOP}}}}, 0.8{P_{\rm{i}}} - {\rho _{\rm{m}}}g{D_{{\rm{shoe}}}}} \right\} $ | (1) |

式中:MAASP为最大允许套管压力,Pa;Pf为套管鞋处的地层破裂压力,Pa;ρm为当前钻井液密度,kg/m3;g为重力加速度,m/s2;Dshoe为套管鞋处的垂直井深,m;PBOP为防喷器的最大工作压力,Pa;Pi为套管抗内压强度,Pa。

(3)最大允许溢流高度(Hmax)

井控过程中,溢流高度最大时为最危险的情况,因为此时井筒内静液柱压力下降最大,为了保持井底压力恒定,则井口施加的压力最大,最容易压漏薄弱地层。

| $H\max = \frac{{MAASP - KI \times g \times {D_{{\rm{TVD}}}}}}{{\left( {{\rho _{\rm{m}}} - {\rho _{\rm{k}}}} \right) \times g}} $ | (2) |

式中:DTVD为井的垂直深度,m;KI为溢流强度,kg/m3;ρk为侵入井筒气体的密度,kg/m3。

根据最大允许溢流高度计算井涌余量,气体在两个位置溢流气体的高度可能较大:溢流气体在井底和套管鞋处。在井底时,由于钻铤的影响,环空截面积较小,气柱高度可能为最大;套管鞋处时,由于气体向上运移膨胀,溢流气体运移到套管鞋处气柱高度可能为最大。

(4)井底处的气体体积(Vb)

根据溢流高度计算侵入井筒的流体在井底时的溢流体积(Vb),这里要根据钻铤的长度来判别侵入井筒的流体在井底时的体积,假设钻铤的长度为Ldc。

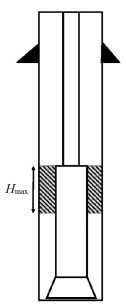

① Hmax<Ldc(图 1)。

|

| 图 1 气体在钻铤的顶部 |

侵入井筒的气体运移到钻铤顶部时的高度为最大高度,此时静液柱压力的减少量最大。

| ${V_{\rm{b}}} = \frac{{{H_{\max }}{S_{{\rm{dc}}}}{P_{{\rm{dc}}}}{T_{{\rm{dc}}}}{T_{{\rm{dc}}}}}}{{{P_{\rm{p}}}{T_{\rm{p}}}}} $ | (3) |

根据气体状态方程,将钻铤顶部的气体体积等效至井底工况条件下的溢流体积Vdc。

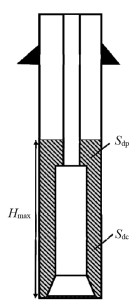

② Hmax>Ldc(图 2)。

|

| 图 2 气体在井底 |

气柱在井底时,气柱高度在井底时的高度最大,溢流高度在井底时的溢流体积为:

| ${V_{\rm{b}}} = {L_{{\rm{dc}}}} \times {S_{{\rm{dc}}}} + \left( {{H_{\mathit{max} }} - {L_{{\rm{dc}}}}} \right) \times {S_{{\rm{dp}}}} $ | (4) |

式中:Ldc为钻铤的长度,m;Sdc,Sdp分别为钻铤、钻杆与井筒的环空面积,m2;Pdc,Pp分别为钻铤顶部和井眼底部的压力,Pa;Tdc,Tp分别为钻铤顶部和井眼底部的温度,K;Vb为侵入井筒的气体运移到钻铤顶部时的体积,m3。

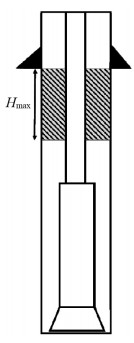

(5)套管鞋处的溢流体积

根据溢流高度计算溢流在套管鞋处的溢流体积(图 3)。应用气体状态方程,将套管鞋处的溢流体积等效至井底工况条件下的溢流体积Vcs。

|

| 图 3 气体在套管鞋处 |

| ${V_{{\rm{cs}}}} = \frac{{{H_{{\rm{max}}}}{S_{{\rm{dp}}}}{P_{{\rm{cs}}}}{T_{{\rm{cs}}}}}}{{{P_{\rm{p}}}{T_{\rm{p}}}}} $ | (5) |

式中:Pcs为套管鞋处的压力,Pa;Tcs为套管鞋处的温度,K;Vcs为侵入井筒的气体运移到套管鞋时的体积,m3。

(6)井涌余量的确定

对比溢流流体在井底的体积Vb与溢流流体在套管鞋处的体积Vcs的大小,较小的溢流体积即为井涌余量。

3 实例分析以南海某口实钻井为例对井涌余量进行计算,分析其影响因素,井的各项参数见表 1。

| 表 1 该井的各项参数 |

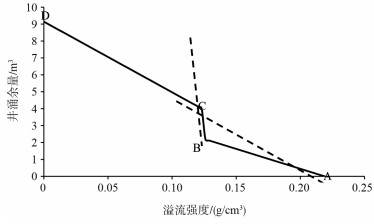

3.1 溢流强度

根据井涌余量的计算方法,推导出井涌余量与溢流强度呈负相关的关系。发生溢流时,溢流强度越大,用来处理井控的井涌余量就越小(图 4)。由于受钻铤与钻杆尺寸的影响,井涌余量与溢流强度关系分为三段:AB段为最大溢流高度小于钻铤长度时,也就是最大溢流高度在钻铤顶部时,井涌余量与溢流强度的关系;BC段为最大溢流高度大于钻铤长度时,也就是最大溢流高度在井底时,井涌余量与溢流强度的关系,由于钻杆与井眼环空面积增大,溢流余量随着溢流强度的变化率增大;CD段为最大溢流高度在套管鞋位置时,井涌余量与溢流强度的关系。从图 4中可以看出,为保证钻井过程有充足的井涌余量,保证井控的安全,需要尽可能提高地层压力的预测精度,减小由于地层压力不准确引起的溢流强度,增加井涌余量,降低井控作业风险。

|

| 图 4 井涌余量与溢流强度关系曲线 |

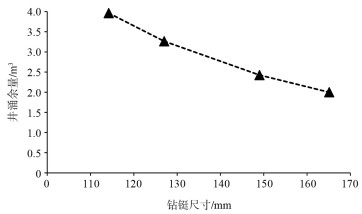

3.2 钻具尺寸

在井控过程中,主要通过改变井口套压来补偿井筒液柱欠压值。由于井眼和钻柱尺寸的不同,相同的最大允许溢流高度Hmax所对应的井涌余量存在差异。假设溢流强度为0.13 g/cm3,改变钻铤的外径分别为114.2、127、149、165.1 mm,分别计算对应钻铤外径下的井涌余量大小,计算结果见图 5。

|

| 图 5 井涌余量与钻铤尺寸关系曲线 |

由图 5可知,井涌余量受钻具尺寸影响比较明显,在井眼尺寸不变的情况下,钻挺尺寸越大,为保障井控作业的安全进行,所要求的井涌余量也就越小。在本案例中,如果不考虑钻铤的影响,在保证井控作业安全的条件下得出的最小井涌余量为3.96 m3,相比考虑钻铤尺寸后的2.07 m3井涌余量,高估了井控能力,增加了井控作业风险。

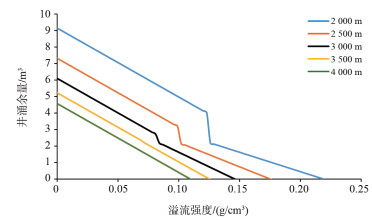

3.3 影响因素分析(1)井深

如果溢流发生在井底,改变井的深度分别为2 000、2 500、3 000、3 500和4 000 m,计算不同井深下的井涌余量与溢流强度的关系(图 6)。

|

| 图 6 不同井深条件下,井涌余量与溢流强度的关系 |

从图 6中可以看出:相同溢流强度下,井涌余量随井深的增加而减小。在实际钻井过程中,决定继续钻井还是下套管固井,除了依据钻井设计中的井身结构设计,还需要应用井涌余量来判断。特别是在钻探井过程中,随着钻进深度的增加,需要实时判别侵入井筒的流体体积与井涌余量的关系,判断井涌余量是否满足正常井控的要求,若不能满足井控要求,则要进行下套管固井作业。从图 6中可以看出,当井深增加到一定程度时,钻铤对井涌余量的影响消失,这是由于在井底时的最大溢流高度还没有超过钻铤的长度,井涌余量受到套管鞋处承压能力的限制,此时井涌余量主要通过套管鞋处的溢流流体体积来计算。

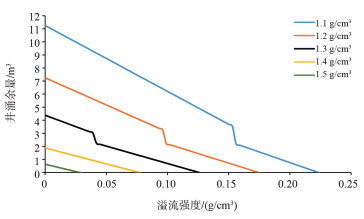

(2)钻井液密度

在地层破裂压力一定的情况下,改变钻井液的密度分别为1.1、1.2、1.3、1.4和1.5 g/cm3,分别计算不同下的井涌余量与溢流强度的关系(图 7)。

|

| 图 7 不同钻井液密度下的井涌余量与溢流强度的关系 |

从图 7中可以看出,相同溢流强度下,随着钻井液密度增大,井涌余量不断减小。在钻井过程中,若钻井液密度发生改变,需要重新计算井涌余量,保证井涌余量在安全范围内。同时,在保障井底压力平衡的前提下,钻井液密度尽量减小,以增大井涌余量,增强井控的能力。但当钻遇易坍塌泥页岩,蠕变性盐膏层等复杂地层时,需要增大钻井液密度,此时不得不牺牲井涌余量来换取顺利钻进的可能。

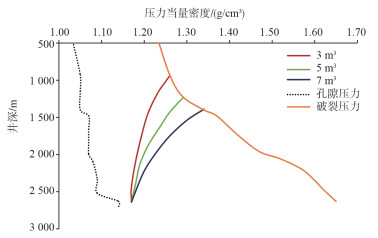

(3)涌余量对裸眼段长度

在井身结构设计中,单开次裸眼段长度要满足井涌条件的约束。应用已钻井中的数据分析井涌余量对裸眼段长度的影响,井身结构设计采用自下而上的井身结构设计方法。从图 8可以看出,该井地层压力密度窗口较宽,最大地层孔隙压力当量密度确定不了上层套管的下入深度,且不会造成压差卡钻,因此,限制套管下入深度的决定性因素是溢流压井条件下的井涌余量。假设井涌余量分别取值3、4和5 m3,分析井涌余量取值对单开裸眼段长度的影响。

|

| 图 8 井涌余量对单开裸眼段长度的影响 |

从图 8中可以看出,井涌余量的取值对单开裸眼段长度的影响较大。如果井涌余量值设计过大,将会减小单开裸眼长度,进而会增加套管层次;如果井涌余量值设计过小,将增加井控风险。本井取井涌余量为5 m3,已经满足正常的井控要求,因此,上层套管下入深度为1 220 m。行业标准中,井身结构设计时井涌余量取值一般为0.05~0.1 g/cm3[14],具有一定的经验性,特别是在复杂地层的深井、超深井与深水井,已不能完全满足设计的需求。因此,井涌余量的取值应根据钻井技术、装备和人员操作的熟练程度来综合确定,在井身结构设计过程中量化取值,合理确定单层套管下入深度。

4 结论(1)通过调研分析目前井涌余量的定义,得出应用最大溢流体积衡量井涌余量能够更准确地描述井涌余量的本质,并根据钻井实际工况,综合考虑了溢流强度与钻具尺寸对井涌余量的影响,修正了井涌余量的计算模型,进一步提高井涌余量的计算精度。

(2)对南海某口实钻井井涌余量进行了计算分析,得到了溢流强度与钻具尺寸对井涌余量的影响规律。其中,溢流强度对井涌余量影响较大,在钻井作业前,需尽可能提高地层压力的预测精度,以减小由于地层压力不准确引起的溢流强度,降低井控作业风险;同时,井涌余量的计算必须要考虑钻铤的影响,否则会高估井涌余量,增加井控风险。

(3)井涌余量并不是一个固定的值,而是随着钻具尺寸、井深、钻井液密度和溢流的监测处理能力而变化。在钻进与井控过程中,应根据各参数的变化实时计算井涌余量,指导作业,确保钻安全井作业;在井的设计阶段,井涌余量的取值应根据钻井技术、装备和人员操作的熟练程度综合确定,合理确定单开裸眼段钻进长度。

| [1] |

Santos, O L A., Mendes, J R P and Ribeiro, PR. The Development and Application of a Software to Assist the Drilling Engineer During Well Control Operations in Deep and Ultra Deep Waters[C]. SPE 81184, 2003: 1-8.

|

| [2] |

Helio Santos, ErdemCatak and Sandeep Valluri. Kick Tolerance Misconceptions and Consequences to Well Design[C]. SPE/IADC 140113, 2011: 1-6.

|

| [3] |

Lawrence Umar, Yap Yun Thiam, M Syazwan, et al. Dynamic Multiphase Kick Tolerance Allows Safe Drilling Which Led to Huge Gas Discovery in a HPHT Exploration Well in Malaysia[C]. IPTC 17460, 2014: 1-4.

|

| [4] |

Noor Azree B, Lawrence Umar, IntanAzian B, et al. Dynamic Modeling of Wellbore Pressures Allows Successful Drilling of a Narrow Margin HPHT Exploration Well in Malaysia. IADC/SPE 155580, 2012: 1-6.

|

| [5] |

Redmann, K P. Understanding Kick Tolerance and Its Significance in Drilling Planning and Execution[C]. SPEDE19991, 1991, 245-249.

|

| [6] |

Santos, O L A, Adasani, I, Azar, JJ and Escorihuela, F. Determination of Casing Setting Depth Using Kick Tolerance Concept[C]. SPE 30220, 1995: 71-76.

|

| [7] |

Ohara, S and Bourgoyne Jr, A T. Circulating Kick Tolerance for Deepwater Drilling[C]. IADC Well Control Conference of the Americas, Caracas, Venezuela, 1998: 101-108.

|

| [8] |

Santos, O L A and Barragan, RV. Well Control Concepts Used for Planning and Executing Deep Water Wells[C]. IADC Deep Water Well Control Conference, Houston, TX, USA, 1998: 87-93.

|

| [9] |

HELIO Santos, PAUL Sonnemann.Transitional kick tolerance[C]. SPE 159175, 2012: 1-5.

|

| [10] |

H ELIO Santos, ErdenCatak, JOE Kinder, et al. Kick detection and control in oil-based mud: real well-test results using microflux control equipment[C]. SPE 105454, 2007: 1-10.

|

| [11] |

郝希宁, 苏峰, 蒋世全, 等. 南海深水钻井井涌余量主控因素分析[J]. 石油钻采工艺, 2015, 37(1): 60-63. |

| [12] |

刘凯. 如何认识和计算井涌余[J]. 西南石油学院学报, 1990, 12(1): 37-44. |

| [13] |

郝俊芳. 如何计算井涌余量[J]. 西南石油学院学报, 1983(3): 45-49. |

| [14] |

国家发展和改革委员会.井身结构设计方法: SY/T 5431-2008[S].北京: 石油工业出版社, 2008.

|

| [15] |

窦玉玲, 管志川, 徐云龙. 海上钻井发展综述与展望[J]. 海洋石油, 2006(02): 64-67. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2006.02.013 |

| [16] |

金业权, 李成, 吴谦. 深水钻井井涌余量计算方法及压井方法选择[J]. 天然气工业, 2016, 36(7): 68-73. |

| [17] |

林雍森. 深水井控中地层呼吸效应的识别与处理探讨[J]. 海洋石油, 2014, 34(01): 72-76. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2014.01.072 |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39