| 东海西湖凹陷探井井身结构设计方法研究 |

2. 中国石油化工集团公司海洋石油工程有限公司上海钻井分公司, 上海 201206

2. Shanghai Drilling Company of SINOPEC Offshore Oilfield Services Company, Shanghai 201206, China

东海盆地西湖区块位于中国东部海域,属大陆边缘盆地,是重要的油气勘探区域,先后建立了春晓、黄岩等气田群。在取得东海油气突破的同时,东海石油工作者一直以来也都没有停止对东海油气潜力的挖掘,近些年先后在花港、古珍珠、印月、玉泉等探区部署多口探井。由于西湖区块本身地层复杂,存在多目的层和多套压力系统,同时对于下部地层的异常压力的存在深度难以准确掌握,所以在设计探井井身结构的时候会存在较大难度,实际探井在下部井段作业过程中也出现过上塌下漏的情况。本文通过优化探井井身结构设计方式,形成一套适合东海西湖情况的井身结构设计方法,更好地完成相关的探井设计。

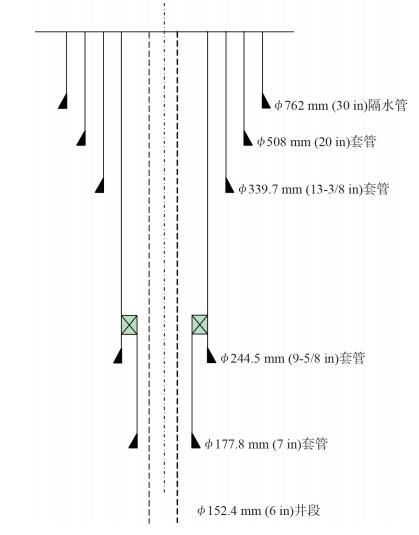

1 东海西湖凹陷井身结构现状及问题分析截至2017年,东海西湖凹陷钻井已达90余口,覆盖了20余个不同构造带,其中大多数区域勘探程度较低,很多构造探井不超过6口。现阶段的西湖凹陷探井的井身结构设计多利用邻井资料,同时结合地质必封点然后采用从底部至井口的设计方法。设计出来的结构较为固定,套管层序为30″+(20″)+13-3/8″+9-5/8″+7″井身结构(图 1)[1]。在重点区块勘探过程中,对于没有浅层气等浅层地质风险的情况时,设计省去20″套管,多采用30″+13-3/8″+9-5/8″+7″四开次的井身结构作业。此类井身结构设计能满足大多数探井作业,但是也存在数口井由于地层异常压力的影响未能按照设计钻达目的层,不得不在7″尾管之后再采用6″井眼加深钻进;也有数口井出现同一井段中,下部重浆循环时压漏上部地层的情况。

|

| 图 1 东海西湖凹陷现用井身结构示意图 |

东海西湖凹陷地下分布情况复杂的异常压力是区块井身结构设计面对的主要问题。经地震和钻井揭示,东海西湖凹陷新生代主要经历了五次构造运动,产生一系列背斜构造和逆断层。西湖凹陷的关键问题是区块中存在异常高压区的构造并非所有井均为异常高压井,前期探进作业时也经常遇见常压井。以KQT构造为例,对已钻的5口探井进行测试后发现,异常高压井有2口,正常压力井有3口。说明从东海西湖凹陷的整体情况来看,异常压力的分布是存在较为明显的规律,但是具体到构造,异常压力分布又极其复杂。

东海西湖区块之前的探井作业中出现过由于井身结构设计不理想,无法合理分隔下部地层的异常压力,导致井漏、井塌等复杂情况的发生。同时东海探井也出现过由于井身结构设计不合理无法钻达目的层,被迫采用小井眼钻进,影响后续作业和地质资料的收集等现象。为了更好地完成东海西湖探井的作业,需要在井身结构设计之初就充分考虑异常压力分布复杂的情况、优化设计的方式,使之更合适于东海西湖凹陷的实际情况。

2 设计方法的探讨 2.1 传统设计方法现在的井身结构设计方法中,常用的方式有两种,分别是从底部至井口的设计方法和从井口至底部的设计方法。

2.1.1 从底部至井口井身结构设计方法从底部至井口设计方式是最传统的井身结构设计方式,其基本理念就是从目的层开始进行依次向上进行设计。这种设计方式可以有效地控制井身成本投入,使上部大口径套管的下入深度达到最浅。但是由于是从底部至井口设计所以不利于在实钻中及时调整,同时这种设计方式对地层资料的掌握程度依赖很大,需要相关前期地质资料的支撑。鉴于这个特点,此套井身结构设计方法适用于对地质信息掌握较为详尽的区块,对于地质情况复杂的地区或新探井等下部地层的特性了解不充分的区块就不是非常适合采用这种设计方法[2]。

2.1.2 从井口至底部井身结构设计方法与从底部至井口的井身结构设计方式不同,从井口至底部设计方式能更好地适用于探井作业。其设计步骤是从表层套管开始逐级向下设计,直至完钻层位。这种方式对地层资料的掌握精度依赖性要小很多,每一层套管的下深设计能够达到极限。同时在实际作业中也方便调整,能够保证完钻开次的套管直径最大化,有利于后续地质取资料的作业。其缺点就是作业投入可能会比较高,经济性不强[3]。

2.2 针对异常压力的设计优化将东海西湖凹陷一些深部存在的异常压力地层封隔好,同时保障后续开次的套管直径满足地质取资料的要求,是此东海西湖井身结构设计的难点。由于异常压力出现的深度,封隔压力带的套管层序的选择,直接影响整口井的井身结构设计,所以将分固异常压力带的套管段设计作为最优先考虑的事项。先设计异常压力层位的套管结构,再利用传统的设计方式向上、向下设计东海探井的井身结构。通过这样的方式,可以保证封隔主要目的层段的套管具有足够大的尺寸,也能够为后续井段的套管层次设计留有足够的选择空间。

具体步骤:

(1)基础数据

① 设计系数

抽吸压力允许值Sb,一般取0.02~0.04 g/cm3;

激动压力允许值Sg,一般取0.02~0.04 g/cm3;

地层压裂安全系数Sf,推荐取0.03 g/cm3;

井涌条件下的压力允值Sk,推荐取0.05~ 0.10 g/cm3;

正常压力井段的压差卡钻允许值ΔpN,一般取12~ 15 MPa;

异常压力井段的压差卡钻允许值ΔpA,一般取15~ 20 MPa;

钻井液密度附加值Δρ,油井推荐取0.05~ 0.10 g/cm3,气井推荐取0.07~ 0.15 g/cm3。

② 三条压力曲线的绘制

计算出地层破裂压力当量密度、安全地层破裂压力当量密度、地层孔隙压力当量密度数值,并和实测资料比对,剔除偏差量大的点之后绘制成三压力曲线图。

(2)重点井段的套管设计

选择整口井结构中最重要的一个井段作为重点井段首先设计。所谓重点井段是指可能存在异常压力,或者必须完成地质封固的井段。这个井段的完成质量能决定整口井的完成情况,可以是任意位置的井段。选定好重点井段后,预设其井段的套管下入深度为D。

① 压差卡钻分析

通过计算得到套管下入D深度时的钻井液柱压力与地层孔隙压力的最大差值Δp,让其与压差卡钻允值对比,根据条件进行卡钻分析:

| $ \Delta {{p}_{1}}=0.009\text{ }81\times \left( {{\rho }_{\text{mmax}}}-{{\rho }_{\text{i}}} \right)\text{ }\times D $ | (1) |

式中:ρmmax为钻井液在钻过裸眼井段时,使用的最大密度,g/cm3;Δp1为液柱压力和地层孔隙压力之间存在的最大差值,MPa;ρi为计算点处地层孔隙压力当量密度,g/cm3;D为重点层位套管下入深度,m。

对比条件如下:

a:当Δp ≤ ΔpN(或者ΔpA),则初选深度D可以作为套管下入复选深度D21,下一步进行溢流校核;

b:当Δp ≥ ΔpN(或者ΔpA),则表示初选深度D大于套管下入深度。下一步则需要计算出在设计的Di深度时,同时液柱压力和地层孔隙压力之间压力差为Δpi时,可以存在的钻井液密度的最大值ρi2max:

| $ {{\rho }_{\text{i2max}}}={{\rho }_{\text{imax}}}+\frac{{{D}_{\text{ia}}}}{{{D}_{\text{i21}}}}\times {{S}_{\text{k}}} $ | (2) |

式中:ρi2max为允值时的最大钻井液密度,g/cm3;Di为最小地层孔隙压力当量密度时的井深,m;ρpmin为裸眼井段最小地层孔隙压力当量密度,g/cm3;Δpi为在处于正常的压力时地层压差卡钻的临界值,MPa;ΔpA为在处于非正常的压力时地层压差卡钻的临界值,MPa。

通过钻井液附加密度修订后得到地层孔隙压力当量密度ρpmax,在三压力图上其对应的井深即为套管下深D21。

| $ {{\rho }_{\text{pmax}}}={{\rho }_{\text{mmax}}}-\Delta \rho $ | (3) |

式中:ρpmax为所在井段地层孔隙压力设置的最大的当量密度,g/cm3;Δρ为允许存在的钻井液密度的附加值,g/cm3。

② 溢流校核

在确定套管下入深度Di21之后,需要校核其处于溢流压井极限条件时,是否会压漏地层。通过比值计算出Di21处最大井内压力当量密度ρimax:

| $ {{\rho }_{\text{imax}}}={{\rho }_{\text{iamax}}}+\frac{{{D}_{\text{ia}}}}{{{D}_{\text{i21}}}}\times {{S}_{\text{k}}} $ | (4) |

式中:ρimax为Di21最大压力当量密度,g/cm3;Dia为最大地层孔隙压力当量密度所在的深度,m;Sk为溢流允许值,g/cm3;ρiamax为钻井液在钻过井段时,使用的最大密度,g/cm3;Di21为再次设置的技术套管下入深度,m。

对比条件如下:

a:当ρimax的值小于Di21深度的地层安全破裂压力,并且较为接近时,说明满足校核安全条件,D21即为套管设计下最终深度D2;

b:若ρ21max不满足条件,则应增加D21深度,再次试算,并重新计算压差卡钻,直至满足A条件。

(3)上部井段的套管设计

重点层位上部的套管下深设计应以重点层位下深D2为基础。采用先预设深度,之后进行溢流校核的方式最终确定下深。

① 初选下入深度D11

结合实际情况确定井段最大钻井液密度ρmmax,计算在正常情况下,井段最大压力当量密度:

| $ {{\rho }_{\text{a1max}}}={{\rho }_{\text{mmax}}}+{{S}_{\text{g}}} $ | (5) |

式中:ρa1max为在正常钻井作业时井内存在的最大压力当量密度,g/cm3;ρmmax为钻井液在钻过裸眼井段时,使用的最大密度,g/cm3;Sg为激动压力当量密度,g/cm3。

为了作业安全,将ρ1max作为最小安全地层破裂压力当量密度ρffmin,在三压力图上所对应的深度,即为初选下入深度D11。

② 溢流校核

同样通过比值计算出Di11处最大井内压力当量密度ρi11max:

| $ {{\rho }_{\text{i11max}}}={{\rho }_{\text{ibimax}}}+\frac{{{D}_{\text{ib}}}}{{{D}_{\text{i11}}}}\times {{S}_{\text{k}}} $ | (6) |

式中:Dib为最大地层孔隙压力当量密度的深度,m;ρi11max为深度达到D11时井内存在的最大压力当量密度,g/cm3;ρibimax为在本次井段里的最大钻井液密度,g/cm3;Di11为技术套管下深,m;Sk为溢流允许值,g/cm3。

对比条件如下:

a:当ρ11max小于且接近D11深度对应的地层安全破裂压力时,说明满足校核安全条件,D11即为套管设计下最终深度D1;

b:若ρ11max不满足条件,则应增加D11深度,再次试算,直至满足A条件。

(4)下部井段的套管设计

以重点层位D2下入处的安全地层破裂压力当量密度为下部井段的最大压力当量密度,计算下部套管初选下入深度D31;之后通过压差卡钻分析和溢流校核,最终确定下部套管下入深度D3。

① 初选下入深度D31下部裸眼井段允许的最大压力当量密度ρi3max不能大于Di2处的安全地层破裂压力当量密度:

| $ {{\rho }_{\text{i3max}}}\le {{\rho }_{\text{ffi2}}} $ | (7) |

式中:ρffi2为在Di2深度时的安全地层破裂压力当量密度,g/cm3;ρi3max为钻遇裸眼井段时,允许存在的压力当量密度最大值,g/cm3。在下部裸眼段中存在的钻井液密度最大值:

| $ {{\rho }_{\text{i3max}}}={{\rho }_{\text{i3max}}}-{{S}_{\text{g}}} $ | (8) |

式中:ρi3max为钻遇裸眼井段时,可以存在的钻井液密度最大值,g/cm3;ρi3max为正常钻井作业时可以存在的压力当量密度最大值,g/cm3;Sg为激动压力当量密度,g/cm3。在下部裸眼井段中存在的地层孔隙压力当量密度最大值:

| $ {{\rho }_{\text{ip3max}}}={{\rho }_{\text{im3max}}}-\Delta \rho $ | (9) |

式中:ρip3max为钻遇裸眼井段会存在的地层孔隙压力当量密度最大值,g/cm3;∆ρ为钻井液密度附加值,g/cm3;ρim3max为钻井液密度,g/cm3。

在下部裸眼井段中存在的地层孔隙压力当量密度最大值,对应的深度即为初选深度Di31。

② 压差卡钻分析

| $ \Delta p=0.009\text{ }81\times \left( {{\rho }_{\text{im3max}}}-{{\rho }_{\text{ip3min}}} \right)\times {{D}_{\text{i31}}} $ | (10) |

式中:∆ p为钻井液液柱压力与地层孔隙压力最大压差,MPa;ρim3max为裸眼井段的最大钻井液密度,g/cm3;ρip3min为裸眼井段正常或最小地层孔隙压力当量密度,g/cm3;Di31为初选技术套管下入深度,m。

对比条件如下:

a:当Δp ≤ ΔpN(或者ΔpA),则初选深度Di31可以作为套管下入复选深度Di32,下一步进行溢流校核。

b:当Δp ≥ ΔpN(或者ΔpA),这时初选深度Di31大于套管下入深度。下一步需要计算在深度处压力差为ΔpN时的最大钻井液密度ρim3max,计算公式同式(2);之后利用ρim3max计算裸眼段地层孔隙压力最大当量密度ρp3max,计算公式同式(3);地层孔隙压力最大当量密度ρp3max,在压力曲线图上的对应深度即为套管下入复选深度D32。

③ 溢流校核

同样通过比值计算出D32处最大井内压力当量密度ρim2max:

| $ {{\rho }_{\text{i32max}}}={{\rho }_{\text{i}m\text{3max}}}+\frac{{{D}_{\text{m}}}}{{{D}_{22}}}\times {{S}_{\text{k}}} $ | (11) |

式中:ρi32max为Di11深度时的井内压力当量密度最大值,g/cm3;Dm为地层孔隙压力当量密度最大值时,对应的井深,m;ρim3max为钻井液密度最大值,g/cm3;D32为技术套管下深,m;Sk为溢流允许值,g/cm3。

对比条件如下:

a:当ρ32max小于且接近D2 深度对应的地层安全破裂压力时,说明满足校核安全条件,D32即为套管设计下最终深度D3;

b:若ρ32max不满足条件,则应增加深度,再次试算,直至满足a条件。

优化后的设计方法特点:

(1)最优先考虑重点层位的套管设计可以保证异常压力带封固到位,不会在作业中出现由于压力带分隔不合理出现的各种复杂情况;

(2)保证了套管在重点目的层处能设计足够大的尺寸,进而可以在设计下部井段时也给予足够的空间,满足地质取资料的要求,提高作业效率;

(3)设计中首先考虑在高压气层之上套管的抗内压强度,从设计的角度最大限度的保证钻井过程中发生溢流后压井的安全[4-5]。

3 实例分析以东海西湖NB某井为例,这是在西湖凹陷某区块中的第二口探井。主要目的层为龙井组与花港组,完钻设计层位花港组下段层位,预计深度为4 500 m。前口探井资料显示,区块压力体系稳定,3 800 m左右可能会有油气显示。由于地处西湖凹陷,下部地层也有异常压力出现的可能。

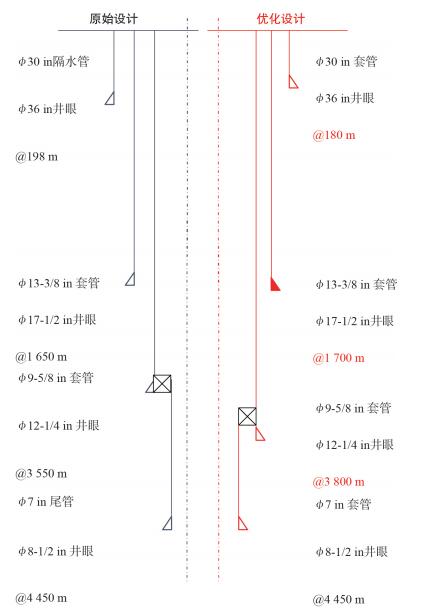

当时的井身结构设计为:一开36″井眼钻至195 m,下30″套管;二开17-1/2″井眼钻至1 650 m,下13-3/8″套管;三开12-1/4″井眼钻至3 550 m,下9-5/8″套管;四开8-1/2″井眼钻至4 450 m,下7″尾管完钻(图 2)。

|

| 图 2 NB某井井身结构设计对比图 |

采用优化的设计方式,选择三开作为重点层位,设计井身结构为:一开36″井眼钻至180 m,下30″套管;二开17-1/2″井眼钻至1 700 m,下13-3/8″套管;三开12-1/4″井眼钻至3 800 m,下9-5/8″套管;四开8-1/2″井眼钻至4 450 m,下7″尾管完钻(图 2)。

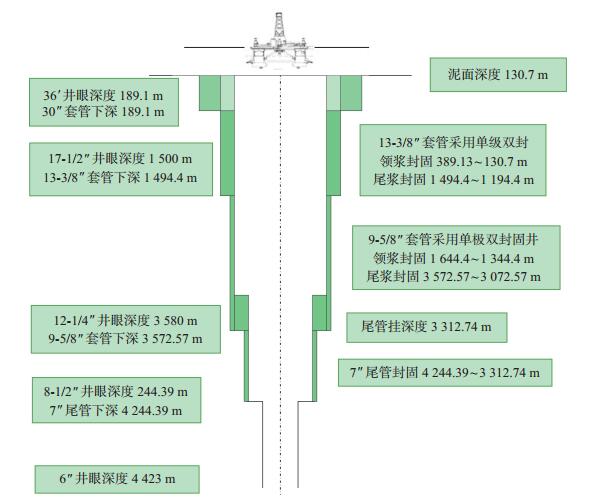

此井在实际作业中采用原始设计的井深结构作业。前期作业都很顺利,但在四开钻进3 997 m遇到气层时,为达到起钻要求循环加重浆时压漏了上部地层,堵漏之后继续钻进;在钻遇下一砂体4 244 m时发生溢流,在循环压井期间再一次压漏上部地层,堵漏后无法继续钻进,下7″套管封固后采用6″井眼钻至完钻深度(图 3)。这是两次接连出现的在同一井眼中出现了喷漏同层的复杂情况,不仅严重影响作业时效,还导致后续地层取资料等相关作业受阻。

|

| 图 3 实际作业井深结构图 |

若是采用重点层位设计方式的井深结构,以可能出现复杂情况的井段作为重点井段,站在顺利完钻的角度优先保证设计,将上部地层与3 800 m以下可能出现油气地层分隔,则很有可能避免这起复杂情况,顺利完钻。

4 结论及建议针对东海西湖凹陷特点,优化了适合于复杂压力分布的井身结构设计方式,提出了适合东海西湖探井的设计方式。利用所优化的设计方式可以在保障异常压力封固的同时为后续开次套管设计提供更大的选择空间,便于作业中满足各项地质要求。

东海西湖凹陷地区地层压力分布复杂,压力预测等信息不确定程度大,探井井身结构设计难点主要集中于中深部地层,有必要对其岩石力学特性、地层压力求取模型及不确定性评价展开研究。

| [1] |

张海山, 杨进, 宫吉泽, 等. 东海西湖区块高温高压深探井井身结构优化[J]. 石油钻探技术, 2014, 42(6): 25-29. |

| [2] |

唐志军. 井身结构优化设计方法[J]. 西部探矿工程, 2005, 17(6): 78-80. DOI:10.3969/j.issn.1004-5716.2005.06.046 |

| [3] |

管志川, 柯珂, 苏堪华. 深水钻井井身结构设计方法[J]. 石油钻探技术, 2011, 39(2): 16-21. DOI:10.3969/j.issn.1001-0890.2011.02.003 |

| [4] |

陈明, 于承鹏, 王光磊, 等. 川东北地区优化井身结构的探索与实践[J]. 天然气勘探与开发, 2010, 33(3): 55-58. DOI:10.3969/j.issn.1673-3177.2010.03.015 |

| [5] |

王喜杰, 陈刚, 等. 孔雀亭B2H井卡钻事故处理与认识[J]. 海洋石油, 2017(3): 68-70. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2017.03.068 |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39