| 南堡油田浅层低对比度油层识别方法研究 |

低对比度油层是同一油藏内油层的电阻增大率小于2、油层电阻率和水层电阻率无明显界限、在测井上难以识别的油层。随着油气勘探与开发的不断深入和油气层认识手段的进步,地质工作者越来越重视这类特殊类型油气层的价值,近年来发现了众多以低对比度油层或油水同层为主的油藏[1-2],该类油藏的潜力对于油田的开发具有重要意义。

1 南堡油田低对比度油层地质背景及成因机理南堡油田隶属渤海湾盆地黄骅坳陷北部的南堡凹陷,位于南堡凹陷的西、南部海域。明化镇、馆陶组分别为曲流河、辫状河沉积,发育河道砂和边滩、心滩砂坝等。储层岩石类型均为长石岩屑砂岩。颗粒间以点-线接触为主,胶结类型多为孔隙式,胶结物含量3.8% ~ 7.9%,以泥质为主。岩性以灰、浅灰色疏松细中砂岩、含砾砂岩、砂砾岩为主,平均粒度中值0.18。孔隙度分布范围为25.5% ~ 33.5%,平均为29.4%,渗透率分布范围为(170 ~ 1 280)×10-3 μm2,平均为554×10-3 μm2,为高孔、高渗储层。由岩心分析和试油资料显示,油层电阻率变化范围较大,淡、盐水条件下油层电阻率下限分别为4.3 Ω·m、3.7 Ω·m,低对比度油层所占比例已经超过60%,高阻水层与低阻油层大量共存,油水层识别难度极大。

对于低对比度油层的成因机理,前人已经取得了大量研究成果[3-5],地质成因涵盖沉积、成岩、构造和成藏等方面。通过分析,研究区低对比度油层主要成因包括:(1)岩性细且岩石亲水性较强,黏土颗粒表面增大以及充填于孔隙之中的泥质含量使微孔隙增多,束缚水含量增大至32%;(2)储层自生黏土中矿物含量较高,蒙脱石相对含量10%~ 87%,平均22%,伊蒙混层相对含量达15%左右。黏土中以蒙脱石和伊/蒙混层矿物的附加导电作用最为显著,从而富含黏土的砂岩电阻率成倍低于纯砂岩电阻率[6];(3)含砾不等粒砂岩储层中砾岩在电阻率、密度测井曲线上均显示为高值,掩盖了不同流体在测井曲线上的特征;(4)烃类侵位对储层早期形成的碳酸盐矿物的溶解作用和对晚期碳酸盐矿物的胶结作用的抑制作用,导致含油性不同储层的碳酸盐含量差异明显,水层碳酸盐含量相对较高,进而提升了水层电阻率,模糊了判别标准。

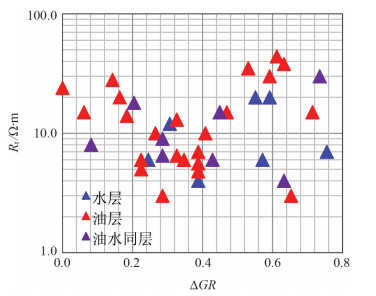

2 低对比度油层综合识别方法 2.1 双视地层水电阻率-泥质含量判别法常规单因素油层判别方法已经失去了解释能力(图 1),因此寻找携带流体性质的敏感信息的参数进行解释是低对比度油层识别的关键。依据主控成因,研究区低对比度识别参数需要具有岩性、物性、电性和含油性的特征,而视地层水电阻率是一个具有多个重要敏感因子的综合参数。根据阿尔奇公式可知,含油储层的视地层水电阻率可由含油的岩石电阻率、岩石有效孔隙度、岩性系数、胶结指数求得公式(1),Rwa(Rt)携带了含油饱和度、地层水矿化度和泥质含量多重信息。同时,含油储层的视地层水电阻率也可由钻井液等效电阻率、自然电位幅度差和自然电位系数求得公式(2)。对于同一区域来讲,当地层水矿化度和钻井泥浆性质相似时,自然电位幅度反映了含油饱和度、岩性和孔隙结构的信息。

| $ {{R}_{\text{w}}}=\frac{{{R}_{\text{o}}}\times {{\phi }^{\text{m}}}}{\alpha }\Rightarrow {{R}_{\text{wa}}}\left( {{R}_{\text{t}}} \right)=\frac{{{R}_{\text{t}}}\times {{\phi }^{\text{m}}}}{\alpha } $ | (1) |

| $ \begin{align} &SSP=-K\text{lg}\left( \frac{{{R}_{\text{mf}}}}{{{R}_{\text{w}}}} \right)\Rightarrow SP \\ &\ \ \ \ \ \ =-K\text{lg}\left( \frac{{{R}_{\text{mf}}}}{{{R}_{\text{wa}}}} \right)\Rightarrow {{R}_{\text{wa}}}\left( SP \right) \\ &\ \ \ \ \ \ ={{R}_{\text{mf}}}\times {{10}^{\frac{sp}{k}}}\Rightarrow {{R}_{\text{wa}}}\left( \Delta SP \right) \\ &\ \ \ \ \ \ ={{R}_{\text{mf}}}\times {{10}^{\frac{\Delta SP}{K}}} \\ \end{align} $ | (2) |

|

| 图 1 Rt-ΔGR交会图版 |

式中:Rw为地层水电阻率,Ω·m;Ro为饱和地层水地层电阻率,Ω·m;Rwa为视地层水的电阻率,Ω·m;a为岩性系数,一般为1;ϕ为岩石有效孔隙度,小数;m为胶结指数,一般为2;Rt为含油地层电阻率,Ω·m;SSP为100%含水纯岩石静自然电位,mV;Rmf为泥浆滤液电阻率,Ω·m;K为自然电位系数,mV;SP为自然电位,mV;ΔSP为自然电位幅度差,mV。

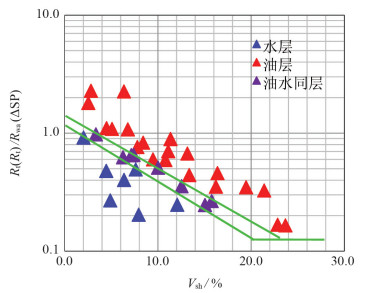

将双视地层水电阻率融合,可以说能够将研究区低对比度的主控因素反映的信息涵盖进来。通过对36个样点的分析研究(图 2),在相似岩性下,双水比值Rwa(Rt)/Rwa(ΔSP)随着泥质含量的增加而减小,含油性随之变差。油水层分区界限明显,油层普遍分布在右上区域;油水同层分布在中部区域,水层分布于左下区域。

|

| 图 2 Rwa(Rt)/Rwa(ΔSP)-Vsh交会图版 |

2.2 自然电位幅度差异识别法

一般情况下,常规钻井(非欠平衡钻井)时,钻井液液柱压力略大于地层压力,在不考虑他们之间的差值的条件下,忽略过滤电动势的存在,由公式(2)可得到公式(3):

| $ \begin{align} &SSP=-K\text{lg}\left( \frac{{{R}_{\text{mf}}}}{{{R}_{\text{w}}}} \right) \\ &\ \ \ \ \ \ \ =-\frac{70.7\left( 273+T \right)}{\left( 273+25 \right)}\text{lg}\left( \frac{{{R}_{\text{mf}}}}{{{R}_{\text{wa}}}} \right) \\ \end{align} $ | (3) |

式中:SSP为静自然电位,mV;Rmf为泥浆液电阻率,Ω·m;Rw为地层水电阻率,Ω·m;T为给定深度处的地层温度,℃。对于同一口井来说,层系相近,温度相差不大,可做同一数值来考虑。如此推理,地层自然电位幅度大小主要取决于储层的Rmf与Rw的比值,因此,理想情况下自然电位异常幅度与泥浆电阻率和地层水电阻率有关。

对于淡水泥浆而言,自然电位呈现负异常。由于油气的影响,自然电位可以写成公式(4):

| $ S{P}'=-K\text{lg}\left( \frac{{{R}_{\text{mf}}}}{{{{{R}'}}_{\text{w}}}} \right) $ | (4) |

式中:SP'为油气层的自然电位,mV;R'w为含油气地层等效地层水电阻率,Ω·m。对公式(4)作变换得到公式(5):

| $ \begin{align} &S{P}'=-K\text{lg}\left( \frac{{{R}_{\text{mf}}}/{{R}_{\text{w}}}}{{{{{R}'}}_{\text{w}}}/{{R}_{\text{w}}}} \right) \\ &\ \ \ \ \ \ =-K\text{lg}\left( \frac{{{R}_{\text{mf}}}}{{{R}_{\text{w}}}} \right)+K\text{lg}\left( \frac{{{{{R}'}}_{\text{w}}}}{{{R}_{\text{w}}}} \right) \\ &\ \ \ \ \ \ =SSP+K\text{lg}\left( \frac{{{{{R}'}}_{\text{w}}}}{{{R}_{\text{w}}}} \right) \\ \end{align} $ | (5) |

这里Rw'不仅与Rw有关,而且还与地层的含油气饱和度有关。在实验室条件下研究所得SP'与Sw的近似表达式(6)[7]:

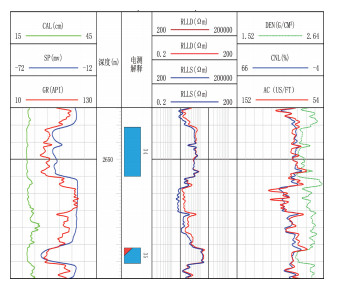

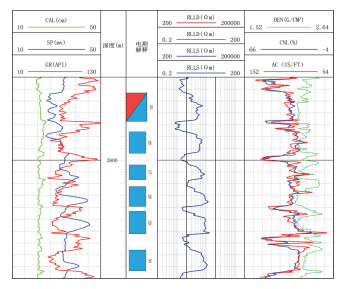

| $ S{P}'=SSP-\left( \frac{k}{6.17} \right)\lg {{S}_{\text{w}}} $ | (6) |

式中:Sw为含水饱和度,小数,因此lgSw的值小于零,当储层含油饱和度增加时,含水饱和度降低,由式(6)推理,将会导致自然电位负异常幅度降低,反之则增大。例如,图 3中X3井34、35号小层岩性、物性相近,34号层电阻率低于35号层,但SP幅度降低,分析认为其原因为含油饱和度上升,试油补孔34号小层,初期日产油11.03 t,含水4.9%。值得注意的是,地层水矿化度降低或高阻水层也会导致SP负异常幅度降低,这种存在性使得该方法具有一定的局限性。对于咸水泥浆而言,当含油饱和度增加时,将会导致SP正异常幅度降低,达到一定程度时,甚至出现极性反向。如图 4中X4井27 ~ 30号小层SP为正异常,但25、26号小层的SP呈负异常,分析认为含油饱和度上升是导致SP反向的主要原因,试油补孔25号层,初期日产油77.8 t,不含水。利用SP幅度差的特点来识别油水层时,首先须在解释层临近井段寻找储层物性接近的典型水层,然后进行对比分析。

|

| 图 3 X3井淡水泥浆储层测井曲线 |

|

| 图 4 X4井咸水泥测井曲线 |

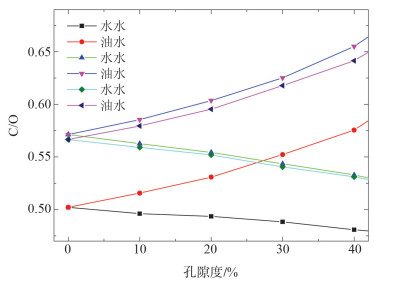

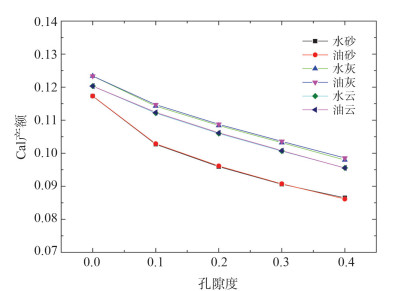

2.3 基于钙质校正的碳氧比测井

碳氧比测井中传统的解释方法在南堡油田浅层油藏适应性差,分析认为消除增阻作用的因素是识别油层的有效办法[8-9]。通过模拟分析原油和地层水饱和不同岩性的砂岩、石灰岩、白云岩地层碳氧比、钙硅比及俘获钙产额参数变化规律(图 5、图 6),发现原油和地层水饱和的白云岩和石灰岩的碳氧比高于砂岩,依据不同岩性元素含量差异。研究认为,钙质中的无机碳含量会导致碳氧比曲线值增高,影响含油饱和度解释结果,原因来自两方面:(1)储层中含钙质,造成储层碳氧比曲线及解释含油饱和度偏高;(2)夹层含钙质,造成夹层碳氧比曲线升高,依据夹层判断碳氧比曲线基线又会造成解释储层含油饱和度偏低。因此需要对碳氧比曲线做钙质校正,然后按传统砂泥岩剖面解释方法进行解释。通过分析不同岩性钙产额的差距,依据钙的含量建立了灰质校正量的计算公式(7)。通过二次解释,X5井识别出W5a号油层和W5b号油水同层(图 9),试油X5井W5a号层,日产油18.7 t,不含水,试油结论与解释结论吻合。

| $ \begin{align} &\ \ \ \ C/{{O}_{灰 质 校 正 量}}=\left( -60.53\phi +12.13 \right)\times [\text{C}{{\text{a}}_{产 额}}-\\ &\left( 0.117\ 29-0.14\ 588\phi \right)] \\ \end{align} $ | (7) |

|

| 图 5 孔隙度与碳氧比交会图 |

|

| 图 6 孔隙度与钙产额交会图 |

|

| 图 9 X2井水层(同向)测井曲线特征 |

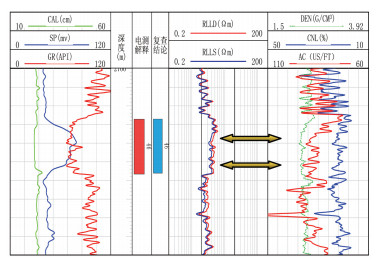

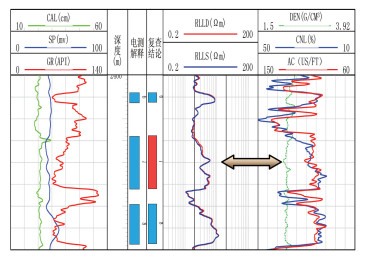

2.4 测井曲线敏感识图法

油层的AC、DEN、CNL和RLLD的匹配关系反映了流体性质。当物性变化时,由于储层孔隙中充填流体增加,储层的电阻率随之发生敏感反应。在同一的地质背景条件下,物性变好时,储层单位体积中原油体积增大,电阻率增大;反之,电阻率减小。换言之,当储层内出现物性曲线和电阻率出现反向时,可理解为具有油层或油气层特征,声波和密度亦是如此。例如图 8中X1井7号在2 419.5 m和2 424.5 m处深侧向电阻率和声波、密度呈现反向,具有油层特征,试油证实初期日产油40 t,日产水1 t,试油结论与分析结论相符。水层RLLD与AC、DEN曲线表现为同向特征(图 9),例如X2井46号小层的RLLD和AC、CNL多处呈现同向,通过试油证实为水层,与分析结论相符。

|

| 图 7 X5井碳氧比测井解释成果 |

|

| 图 8 X1井油层(反向)测井曲线特征图 |

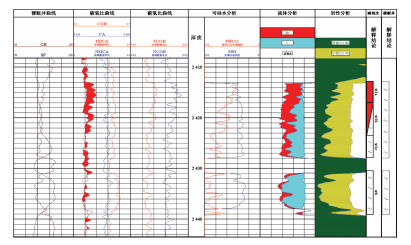

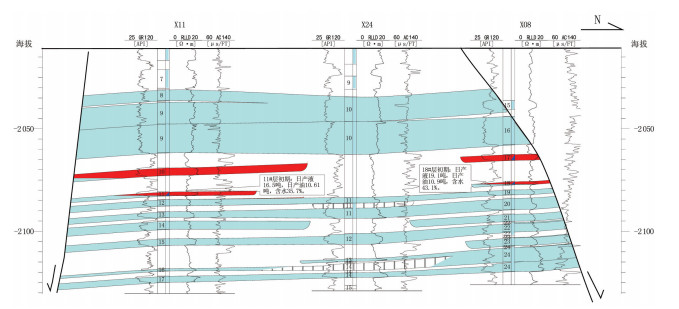

2.5 常规动静态资料识别方法

由于测井信息影响因素的多样性和复杂性,这种本质决定了测井解释必然是一个推理、还原和反复论证的过程。如图 10,分析认为中部厚层泥岩对于成藏具有较好盖层作用,对关键井X11的11号小层的试油,获得工业油流,进而认为该套储层在油藏中高部位具有聚集油气的潜力。精细砂体对比与追踪,高部位X08井的18号小层电阻率4.33 Ω·m,远低于本井和邻井邻近油层,认为主要原因为岩性较细以及砂体薄,试油后初期日产液19.1 t,日产油10.9 t,含水43.1%。基于成藏背景,将解释层和本井邻近层系或者邻井同一层系的岩性、电性及物性作对比分析后综合解释,也是常规分析研究中不可缺少的一环。

|

| 图 10 南堡2号构造浅层A断块油藏剖面图 |

3 结论

(1)双视地层水电阻率融合了岩性、物性、含油气饱和度、钻井液等效电阻率等关键因素,综合反映了研究区低对比度主控成因,双水比值与泥质含量交会图版中油层、油水同层和水层具有清晰的界限,是低对比度油层的识别重要方法。

(2)对于岩性相似的储层而言,含油气饱和度的增加将会导致自然电位负异常幅度降低。咸水泥浆条件下,水层自然电位呈正异常,当含油饱和度增加时,将会导致自然电位正异常幅度降低,甚至出现极性反向。自然电位幅度变化对油气层具有重要指示意义。

(3)储层中的无机碳含量导致碳氧比曲线值增高,影响碳氧比测井中含油饱和度解释结果。通过对钙质进行校正,扣除碳氧比中的钙质的影响,碳氧比曲线与低对比度油层吻合度大幅提高。

(4)饱和流体储层代表物性的声波、密度、中子孔隙度曲线微小变化会导致电阻率发生变化,油层的敏感反映特征和水层存在差异,水层具有同向特征,油气层具有反向特征,这种匹配关系反映了流体性质,可作为油层识别的重要依据。

(5)成藏规律、地层对比和砂体连通关系等研究是低对比度油层常规分析方法中最为常见和重要的,不可或缺,简洁有效。

通过对南堡油田浅层低对比度油层识别方法的长期研究,在实践中总结出以上五种有效方法,需要强调的是,在应用过程中不同方法需要配合使用,相互佐证,方能达到理想效果。

| [1] |

杨春梅, 周灿灿, 程相志. 低电阻率油层成因机理分析及有利区预测[J]. 石油勘探与开发, 2008, 35(5): 600-605. DOI:10.3321/j.issn:1000-0747.2008.05.012 |

| [2] |

秦东风. 低电阻率油层的综合识别方法研究[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2009, 31(3): 79-83. |

| [3] |

张晓明, 王晓红, 郑秀臣, 等. 铁边城地区深层低电阻率油层成因及测井识别技术[J]. 测井技术, 2010, 34(4): 360-364. DOI:10.3969/j.issn.1004-1338.2010.04.012 |

| [4] |

李国欣, 欧阳健, 周灿灿, 等. 中国石油低阻油层岩石物理研究与测井识别评价技术进展[J]. 中国石油勘探, 2006(2): 43-50. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2006.02.009 |

| [5] |

于庆洲.低阻油层的主要成因机理研究[D].北京: 中国地质大学, 2005. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-2005155118.htm

|

| [6] |

胡英杰, 肖承文, 毛志强. 塔里木盆地低阻油层阳离子交换量及含油饱和度评价(Ⅲ)[J]. 测井技术, 2000, 24(6): 407-409. DOI:10.3969/j.issn.1004-1338.2000.06.002 |

| [7] |

孙德明, 褚人杰. 利用自然电位测井资料求水淹层地层水电阻率[J]. 测井技术, 1992, 16(2): 142-146. |

| [8] |

王敏, 孙建孟. A油田砂岩储层电阻率钙质校正方法研究[J]. 测井技术, 2009, 33(4): 360-363. DOI:10.3969/j.issn.1004-1338.2009.04.011 |

| [9] |

诸葛月英, 王向公, 杜宝会, 等. 华北大王庄复杂砂岩储层钙质校正方法研究[J]. 测井技术, 2006, 30(5): 435-437. DOI:10.3969/j.issn.1004-1338.2006.05.014 |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38