| 后效复合射孔技术在海上低孔渗油气藏的探索应用 |

致密低渗气藏是未来勘探开发的重点,由于岩性致密、孔隙度差、渗透率低,探井测试过程中通常采用的常规聚能射孔易造成二次污染[1-5],在射流高冲击力的穿透作用中,对孔道周围岩石基体形成约6.35 ~ 12.7 mm的压实带,渗透率下降约65% ~ 93%[6-7],严重影响产层真实信息获取。

为了改善致密低渗气藏的测试效果,采用后效复合射孔技术,将聚能射孔与后效射孔复合使用,能够改善孔道形态,恢复原始渗透率。本文研究了该技术的作用原理,室内进行了综合评价实验,配套研究了射孔井下动态监测技术,在海上M区块的探井测试中得到成功应用。

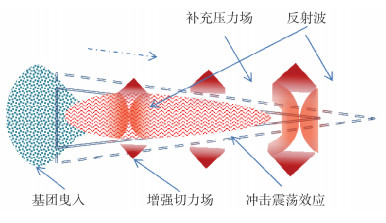

1 后效复合射孔作用机理基于云雾爆轰理论,将射孔弹与后效体实行分仓处理,形成不同目标靶向的能量释放[8],达到两级做功、后效扩容的作用。如图 1所示,第一级靶向为射孔弹自身的能量释放穿透枪体、套管,在油气层形成射孔孔眼,同时由金属高速射流引起的涡流场引力将后效体粉碎后的高能微粒曳入到射孔孔道内,第二靶向是高能微粒在局部有限的孔道内产生云雾动能效应,经过剧烈的碰撞引起局部灼热点火,从爆燃转变为螺旋爆轰,形成垂直于射流方向的横向微压力场,撞击、破碎、切割第一级射流形成的压实层,使孔道几何形态及物性发生改变,明显增大孔径和孔容,在孔道周围形成径向和轴向的网状微裂缝,破除射孔压实带的污染,大幅提高孔眼渗透和导流能力,使地层原始渗透性得到恢复。

|

| 图 1 后效射孔作用机理示意图 |

2 射孔弹结构及效果评价

设计了后效复合射孔弹结构,并根据海上作业需求形成了系列配套型号,通过流动效率对比试验、射孔性能对比试验,综合分析了后效复合射孔的效果。

2.1 射孔弹结构后效复合射孔弹是在常规射孔弹的基础上,增加配套尺寸的后效体结构,与射孔弹进行串联装配,射孔弹起爆后将其带入孔道瞬间激发,能量释放加载在主射流上并迅速作用于地层,避免了能量叠加,维系或降低了射孔全过程枪内环空压,从而有效地保护井下管柱,防止炸枪、卡枪等情况发生。

后效体材料为不含爆炸基源的聚合物,不含固体金属碎片,爆燃后无残留物。经过耐温实验具备4种不同抗温类型(表 1)。

| 表 1 后效体耐温实验及匹配射孔器材尺寸 |

2.2 流动效率对比试验

采用两类相近参数的砂岩靶,分别配置两种射孔弹:(1)常规射孔弹;(2)同型号的常规射孔弹+配型后效体,实验砂岩靶参数:长度692 mm、直径195 mm,盐水密度1.023 g/cm3,干燥质量分别为32 800 g、32 840g,饱和质量分别为36 635 g、36 875 g,孔隙度分别为18.2%、19.1%。

射孔后进行流动效率对比试验,在压差、温度、煤油黏度相同条件下,后效复合射孔入口直径、穿孔深度明显增加,流动效率相对常规射孔提高38%。具体实验结果见表 2。

| 表 2 后效复合射孔与常规射孔的流动效率对比实验数据 |

2.3 单发钢靶射孔对比试验

本次以127 mm射孔枪型号进行单发钢靶射孔实验,采用常规射孔弹、常规射孔弹+后效体的两种条件对比,实验钢靶规格为ϕ60 mm×200 mm,增加20 mm钢垫模拟实际射孔枪炸高,射孔测算后效复合射孔技术获得射孔孔径平均提高22%,孔道容积提高近45%,具有良好的扩径扩容效果(表 3)。

| 表 3 后效复合射孔与常规射孔的钢靶射孔对比实验数据 |

2.4 混凝土靶射孔对比试验

通过混凝土靶的射孔对比试验,评价后效复合射孔的效果、射孔枪及套管的安全性。试验混凝土靶采用G级水泥,外径3 000 mm,养护35 d,强度为55.9 MPa。试验器材为114 mm射孔枪,孔密16孔/m,套管为外径ϕ127 mm、钢级P110、壁厚12.56 mm。射孔枪上部安装8发常规射孔弹,下部安装8发常规射孔弹+后效体。

射孔后经套管和水泥靶硬度校正,后效复合射孔平均穿深1 345.7 mm,平均孔径13.0 mm,相比常规射孔穿深增加22%,孔径增大22%,射孔枪最大胀径量仅2.2 mm,套管完好,未出现裂纹(表 4)。

| 表 4 后效复合射孔与常规射孔的混凝土靶射孔对比实验数据 |

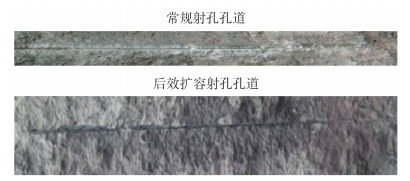

如图 2所示,根据混凝土靶剖面分析,横向释能区域约为40 ~ 100 mm,远大于射孔形成的压实带,在孔道末端形成了开放性孔道形态及裂隙,延展裂隙约为20 ~ 40 mm,表明后效复合射孔两级分仓爆炸能量利用率高,对周围岩石形成了爆轰作用,疏松地层孔隙,与地层形成良好的连通条件。

|

| 图 2 后效复合射孔与常规射孔的孔道形态对比 |

3 射孔井下动态监测技术

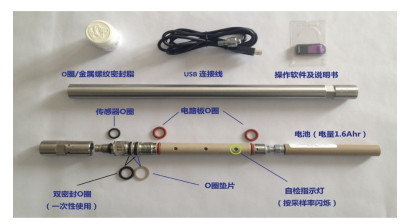

为了准确监测评价后效复合射孔技术的应用效果,优选井下射孔数据记录仪(图 3)。耐温175℃ /1 000 h,耐压173 MPa,通过编程模式制定数据采集频率,射孔前为慢速采集模式(最慢每个点20 min),射孔瞬间压力突变,自动切换快速采样模式(压力数据最大每个点40 000 s,温度及加速度最大2 500点/s),全面记录射孔全过程数据。

|

| 图 3 射孔数据记录仪详细结构 |

主要作用为:记录射孔爆轰能量参数,包括井筒内压力、温度、射孔管柱横向冲击力、纵向冲击力;根据爆轰波能量分析射孔弹中复合能量叠加的射孔效果,为产层准确评价提供依据;根据射孔管柱横向、纵向冲击力数据,评价爆轰波工具、管柱安全及井筒完整性;对比射孔效果及油气藏特性,优化射孔弹、射孔枪及复合能量组合形式。

4 探井测试及转生产井应用效果后效复合射孔技术在海上M区块第一口探井测试成功应用,其中下部P10层采用后效复合射孔技术,射孔段为4 580 ~ 4 620 m,上部P8b层采用常规射孔技术,射孔段为4 359 ~ 4 382 m,测试结果见表 4。P10层测试有效渗透率16.1×10-3 μm2,孔隙度11.7%,在15.88 mm的油嘴条件下,产油469 m3/d、产气554 900 m3/d,测试后计算表皮系数仅为3.51,采用常规射孔的P8b层表皮系数达到18,P10层在射孔层位更深的的情况下,后效复合射孔能够有效改善孔道连通条件,具有明显的增产效果。

| 表 4 探井射孔施工数据及测试结果 |

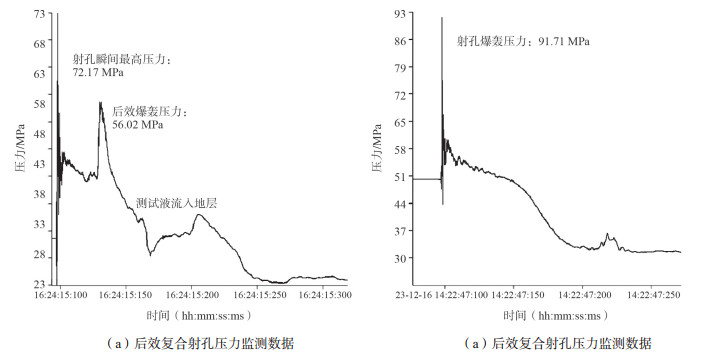

两层射孔均采用射孔井下动态监测技术,射孔瞬间井下状态参数如图 4所示,后效复合射孔明显出现二次后效爆轰点,第一次射孔爆轰最高压力72.17 MPa,后效爆轰压力56.02 MPa,发挥了分仓做功、能量叠加充分的特点,相比常规射孔最大爆轰压力91.71 MPa降低27%,有效保护管柱及井筒安全。

|

| 图 4 两层测试时射孔井下动态监测数据 |

该探井测试后注水泥塞弃井,后续转入生产井进行完井时,重新采用后效复合射孔技术对P10、P8b层进行射孔,下入生产管柱后诱喷测试采用6.35 mm油嘴,产气123 000 m3/d、产油92.3 m3/d,与测试期间基本一致,储层渗透率恢复良好,重新建立了良好的连通条件。

5 结论与认识通过对后效复合射孔的应用效果分析,表明该技术对致密低渗储层的增产效果明显高于常规射孔,适用于低孔隙度、低渗透率、地层污染严重的储层。

(1)后效复合射孔弹在常规射孔弹基础上增加后效体结构,材料属性及串联结构安全可靠,分仓处理爆轰能量,降低爆轰能量对管柱、井筒损害。

(2)聚能、后效的两级做功、合理叠加方式,有效提高射孔孔径、孔容,改善孔道流通条件,恢复近井地带流动效率,为探井测试真实产能奠定基础。

(3)射孔井下动态监测技术能够全面记录射孔过程,对分析射孔效果、评价管柱安全、优化射孔工艺提供数据支持。

| [1] |

李保民, 赵大华. 复合射孔技术在长庆油田的应用效果[J]. 石油勘探与开发, 2005, 32(1): 103-104. DOI:10.3321/j.issn:1000-0747.2005.01.028 |

| [2] |

陈锋, 唐凯, 程启文, 等. StimGun复合射孔技术在四川地区的应用研究[J]. 测井技术, 2010, 34(6): 605-609. DOI:10.3969/j.issn.1004-1338.2010.06.021 |

| [3] |

吴晋军, 马荣华. 复合射孔压裂技术的应用研究[J]. 石油矿场机械, 2000, 29(2): 31-33. DOI:10.3969/j.issn.1001-3482.2000.02.009 |

| [4] |

邹良志, 石化国, 杨家忠, 等. 国内外主要射孔技术发展评述[J]. 石油仪器, 2012, 26(4): 34-37. DOI:10.3969/j.issn.1004-9134.2012.04.015 |

| [5] |

雷炜, 张果, 杜林, 等. 川西地区复合射孔技术的应用研究[J]. 天然气工业, 2006, 26(5): 58-60. DOI:10.3321/j.issn:1000-0976.2006.05.019 |

| [6] |

邹良志, 杨家忠, 石化国, 等. 高能复合射孔技术及其在低孔低渗储层中的应用研究[J]. 石油仪器, 2013, 27(5): 67-71. DOI:10.3969/j.issn.1004-9134.2013.05.021 |

| [7] |

李东传, 唐国海, 孙新波, 等. 射孔压实带研究[J]. 石油勘探与开发, 2000, 27(5): 112-114. DOI:10.3321/j.issn:1000-0747.2000.05.034 |

| [8] |

文良凡. 后效集束射孔技术的探讨[J]. 石油工业技术监督, 2015, 31(10): 39-41. DOI:10.3969/j.issn.1004-1346.2015.10.012 |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38