| 层内生气调驱技术在渤海油田的研究与应用 |

层内生气调驱技术是通过向地层中注入生气剂与释气剂[1-2], 反应生成泡沫体系, 依靠泡沫堵高不堵低的特性实现对高渗窜流通道的封堵; 同时由于释气剂显酸性, 在实际调驱作业时, 在调驱的基础上又可实现酸化解堵的功能, 可以很好地调和“堵”和“解堵”的矛盾。

渤海某油田注水井D3井注水目的层位为东二下段, 分三个防砂段砾石充填防砂, 有效厚度59.8 m, 渗透率(20.3~7 412.9) ×10-3 μm2, 渗透率变异系数为0.54。吸水剖面测试结果显示各段吸水严重不均, 且井组内受效油井呈现含水高(含水率83%)、油井含水上升快等特点。该井为笼统合注管柱, 无法实现分层调配。为此, 研究注水井层内生气调驱技术, 有效改善了D3井的吸水剖面, 降低了井组生产井含水率, 提高了油井产油量, 提高井组水驱效率。

1 层内生气技术驱油机理在设计的地层深度注入生气剂和释气剂, 在地层条件下相互反应产生大量高温高压二氧化碳气体, 此时二氧化碳气体可以是单相、也可以是混合相, 或者是泡沫状态[3]。处于超临界状态的二氧化碳气体具有强烈溶蚀性、解析性和提取性。可以达到解除油藏深部污染的目的[4]。

1.1 热解堵生气剂在油层深部反应生成二氧化碳的同时产生大量热量, 使地层温度升高。对地层起到了热解堵效果。

1.2 封堵高渗透层优先在高渗透层生成的二氧化碳与聚合物溶液形成稳定的气-液泡沫体系, 该气-液泡沫体系在地层中形成稳定泡沫屏障, 对后续注入水产生很大附加阻力。从而有效改善高低渗透层注水情况, 扩大了波及体积。

1.3 驱替作用生气剂在低渗透层融合时, 伴生二氧化碳生成, 系统压力瞬间升高, 使生成二氧化碳气体在地层中更具有穿透性。二氧化碳气体溶解于原油后, 产生体积效应, 驱替剩余油。就地生产二氧化碳能够与原油任何比例混合降低其粘度, 并在注入水前沿形成混相带, 有效提高驱替效率。生气剂在地层深部反应生产的碳酸具有酸化解堵作用, 可进一步解除地层深部污染, 提高地层渗透率。

2 D3井组层内生气调驱技术适应性分析层内生气调驱技术适用范围广, 主要适用于注采连通性好且层间非均质较强、层间矛盾突出的注水井。

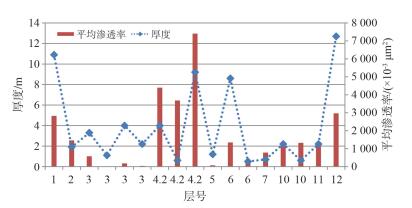

综合统计分析得到渤海某油田D3井各小层厚度和平均渗透率统计图(图 1), 得知:4.2小层为可能主吸水层, 1小层和12小层为可能为次吸水层。

|

| 图 1 D3井厚度和平均渗透率统计图 |

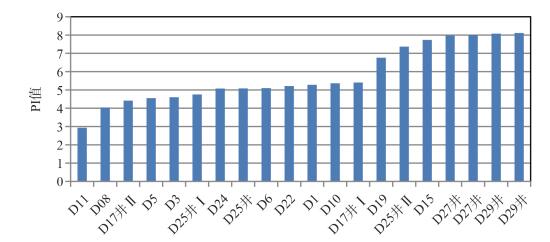

根据渤海某油田D平台2016年测得各注水井PI(吸水指数)值(图 2), 计算得到D平台注水井的PI平均值。D3井PI值为4.6, 低于D平台PI平均值5.79。且D3井储层分布稳定, 与周边油井的井距小、连通性好, 注水动态响应明显, 结合层内生气技术的适应性, 综合认为, D3井适合层内生气调驱技术。

|

| 图 2 D平台各井PI(吸水指数)值 |

3 层内生气技术室内驱油实验

实验选用对应油田D平台的两块岩芯, 所用油样来自对应油田的D4井, 水样为D3注入水。

室内实验过程[5]:(1)注入水驱替岩心测定水相渗透率; (2)岩心饱和原油; (3)注入水驱替, 建立残余油; (4)层内生气技术驱替, 观察驱油效率。实验驱替速度为1.2 mL/min, 实验温度为63℃。实验中, 先注入生气剂再注入释气剂。分三个段塞注入, 第一个段塞0.35 PV, 后续两个段塞0.2 PV。通过实验发现:层内生气调驱技术驱油效率与水驱对比能分别提高31.0%和28.8%(表 1)。

| 表 1 岩心室内实验评价结果 |

4 现场应用及效果分析 4.1 施工参数设计

D3井组生产井共6口:D2/D4/L12/M14/ L06/ L07, 其中最小井间距为348 m, 最大井间距为478 m。根据注采井距、D3井注水地层有效厚度、油层孔隙度等参数, 以非活塞式水驱油理论为基础, 结合室内试验结果, 确定了最佳封堵半径计算公式如下:

| $ {L_{\text{c}}} = {L_{\text{e}}}-\frac{{{{f'}_{{\text{w1}}}}\left( {{S_{{\text{wf1}}}}} \right)}}{{{\phi _1}{{A'}_1}}}\int_0^T {{Q_1}{\text{d}}t} $ | (1) |

式中:Lc为封堵半径, m; Le为注水井至油井距离, m; f'w为含水率导数, 无因次; Swf为前缘含水饱和度, 小数; φ为孔隙度, 小数; Q为注水量, m3/d; 式中A=Bh, B为面积系数, m; h为油层厚度, m; 角标1代表某一小层。

选取D3井组为研究对象, 应用上述数学模型, 进行矿场实例计算, 求解相应的最佳封堵半径Lc。

D3井层内生成CO2调驱药剂用量计算公式如下:

| $ V = {\rm{\pi }}\mathit{L}_{\text{c}}^2{h_{\text{e}}}\phi \lambda $ | (2) |

式中:Lc为封堵半径, m; hB为地层有效厚度, m; φ为孔隙度, 小数; λ为经验系数, 小数。

结合段塞组合设计方法计算出优化出段塞组合为6个段塞。

计算出D3井层内生成CO2注入液体规模(表 2), 优化出段塞组合(表 3)。

| 表 2 注入液体规模 |

| 表 3 注入段塞组合 |

4.2 应用效果分析

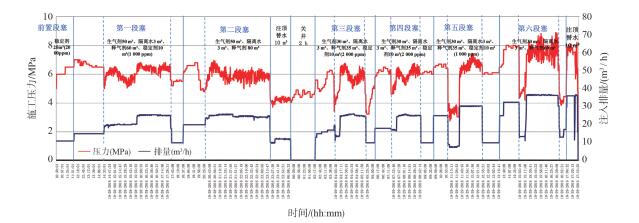

根据注水井组D3的地质情况, 为保证调驱效果, 本次调驱分6个段塞注入。按照表 3的段塞优化结果, D3井组于2016年10月25日至28日成功进行层内生气作业[6]。施工曲线见图 3。

|

| 图 3 D3井层内生气调驱作业施工曲线 |

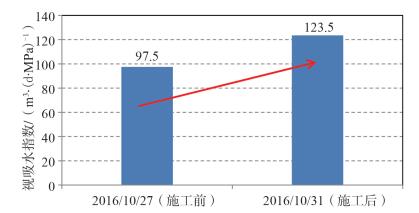

施工后降压效果明显, 注入压力由9.2 MPa降至7.3 MPa, 下降1.9 MPa; 视吸水指数由97.5 m3(/ d · MPa)提高至123.5 m3(/ d · MPa), 提高26.8%(图 4)。

|

| 图 4 D3井层内生气调驱作业前后视吸水指数曲线对比 |

D3井组实施层内二氧化碳调驱作业后, 控水增油效果明显, 井组中6口油井, 均不同程度见效(图 5)。施工后180天, 井组净增油量5 328.1 m3, 含水下降2%, 投入产出比1:8, 取得了很好的经济效益。

|

| 图 5 D3井组5口受效油井生产曲线 |

5 结论

(1) 室内实验和现场应用表明, 层内生气调驱技术对海上注水井调驱控水效果明显, 生气段塞组合优化是关键。

(2) 该技术对注水井井组稳油控水、提高驱油效率有积极作用, 在其它类似井组或油田可推广使用。

| [1] |

江怀友, 沈平平, 钟太贤, 等. 二氧化碳埋存与提高采收率的关系[J]. 油气地质与采收率, 2008, 15(6): 52-55. DOI:10.3969/j.issn.1009-9603.2008.06.015 |

| [2] |

李仕伦, 侯大力, 孙雷. 因地制宜发展中国注气提高石油采收率技术[J]. 天然气与石油, 2013, 31(1): 44-47. DOI:10.3969/j.issn.1006-5539.2013.01.012 |

| [3] |

GumerskyKK.就地生成二氧化碳提高原油采收率新方法[J].黄爱君, 田凤兰, 靳晓丽, 译.国外油田工程, 2002, 18(7): 5-7.

|

| [4] |

克林斯M A.二氧化碳驱油机理及工程设计[M].程绍进, 译.北京: 石油工业出版社, 1989.

|

| [5] |

郭永伟, 杨胜来, 李良川, 等. 长岩心注天然气驱油物理模拟实验[J]. 断块油气田, 2009, 16(6): 76-78. |

| [6] |

李东文, 汪玉琴, 白雷, 等. 深部调驱技术在砾岩油藏的应用效果[J]. 新疆石油地质, 2012, 33(2): 208-210. |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38