| 平湖油气田P1气藏剩余气分布方向初探 |

平湖油气田自1999年开始投入开发, 经过近二十年的开采, 现已步入开发后期, 面临油藏综合含水高、气藏采出程度高、油气产量递减严重、后备接替储量不足、生产形势严峻等问题[1]。P1气藏是平湖油气田的主力产气层, 目前该层天然气采出程度为45.7%。该层共有3口井进行生产, 自2005年起, 3口井相继大量出水, 且不久水淹关井。目前该层处于无井开采的状态, P1层还有较大潜力可挖, 因此对平湖油气田P1气藏的剩余气分布规律进行探索非常必要。

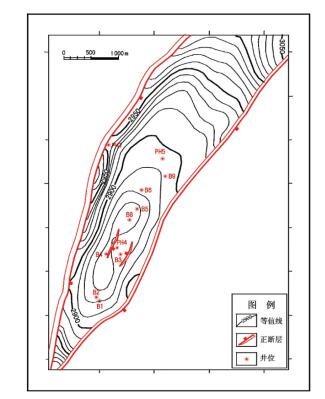

1 P1气藏概况 1.1 气藏基本地质特征平湖油气田P1层整体上为一由放一断层和放二断层夹持形成的北北东向长轴状背斜构造(图 1), 地层表现为北西陡东缓, 南陡北缓的特征, 构造高点位于中部B8、B5井区及B4井区, 高点埋深约2 860 m。

|

| 图 1 放鹤亭放一断块P1层深度构造图 |

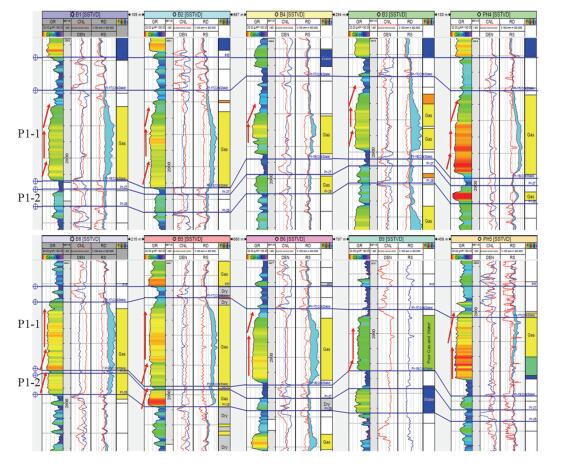

P1层纵向上分为P1-1、泥岩夹层和P1-2三套小层, P1-1层砂体在各个井上均有发育, 砂体厚度较厚, 范围在12~ 30 m; 泥岩夹层除B8和B5井上不发育外, 其余井上均有发育; P1-2层仅在B4、B3、PH4、B6和B9井上发育, 砂体厚度较薄, 范围在1.2~9 m, 在B8和B5井上与P1-1层砂体相连接(图 2)。北部PH5和B9井上揭示气水界面, 南部和中部均未揭示气水界面, 为层状边水气藏。

|

| 图 2 P1层小层对比图 |

1.2 气藏生产动态

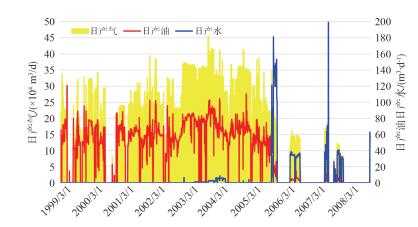

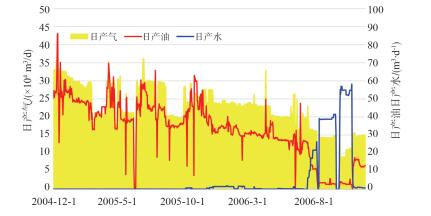

P1气藏先后由B5、B4、B2井进行开采, 开采以来, 产气量稳定。位于构造中部的B5井于2005年10月开始出水, 最高日产水达到153 m3/d, 维持了66 d气水同产后, 停喷关井。随后位于B5井南部的B4井于2006年7月开始出水, 最高日产水达到57 m3/d, 生产104 d后封堵P1出水层。B2井位于构造最南端, 于2009年11月开始出水, 最高日产水达到205 m3/d, 带水生产119 d后封堵P1出水层(图 3~图 5)。

|

| 图 3 B5井生产曲线图 |

|

| 图 4 B4井生产曲线图 |

|

| 图 5 B2井生产曲线图 |

3口井的生产动态均为井上见水后, 出水量剧烈增加, 在2~ 4个月后相继水淹关井, 表明P1层整体表现为强水驱气藏特征。

2 P1气藏剩余气分布方向 2.1 P1气藏剩余气成因剩余气的成因有很多种, 例如有微构造、沉积微相、非均质性、井网控制、生产出水等因素。不同的油气田, 根据其复杂的地质条件及实际生产状况, 剩余气的成因也有不同。P1气藏构造单一, 砂体厚度稳定, 非均质性较弱, 是一个弱边水气藏。若生产稳定, 边水平稳推进, 那么该气藏剩余气的潜力较小, 而实际生产中, 由于大量猛烈出水, 快速水淹关井, 导致部分剩余气无法采出, 有必要对这部分剩余气进行挖潜。由于P1气藏的剩余气主要是由生产中突然大量出水造成的, 因此, 对于P1气藏的出水来源、方向以及水体走向的研究十分重要。

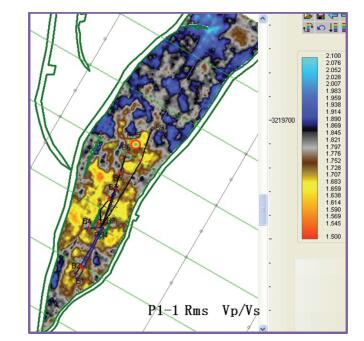

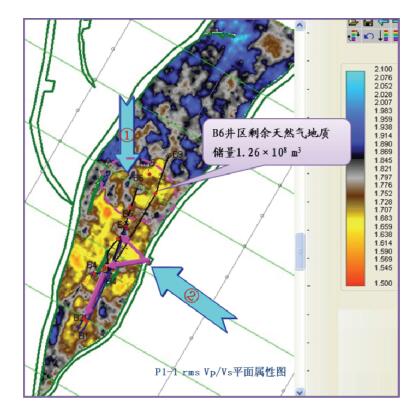

2.2 出水方向分析 2.2.1 储层平面展布P1层砂体以河道沉积为主, 纵向上由多期河道叠置而成, 平面上砂体展布范围较广泛, 连片性大, 但局部存在砂体减薄及物性变差特征[2-3]。从Vp/Vs均方根平面属性图可以看出(图 6), 砂体主要集中在构造中部, PH5井以北砂体不发育, 展布范围较小, 连通性较差。北部水体较弱, 与实际生产中强水驱的特征不符。因此, 北部不是P1气藏主要出水方向。

|

| 图 6 P1层Rms Vp/Vs平面属性图 |

2.2.2 数值模拟法

通过地质模型, 采用油藏数值模拟的办法来判断水体方向[4], P1层构造在东西方向分别受到放一和放二两条断层夹持, 若水体仅来自北边, 北边砂体展布范围有限, 水体能力较弱, 无法达到实际生产中强水侵的现象, 因此假设在西面、北面和东面均有水体存在, 通过模拟发现, 由于西部构造较陡, 上水速度缓慢, 与实际生产的出水速度不符, 而东部构造平缓, 水侵速度较快, 极易出现暴性水淹的特征, 因此推测水体主要来源于北边及东边, 其中东边为主要来水方向。

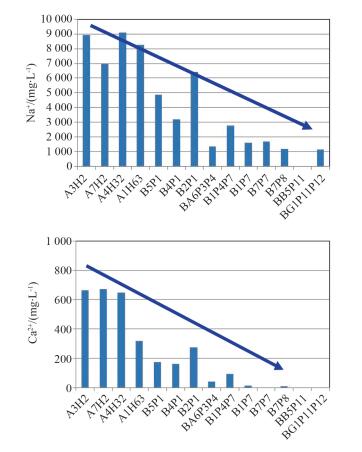

2.3 出水来源分析 2.3.1 水性特征统计平湖油气田各井各层位的水性特征后发现[5-6], 平湖组与花港组地层水在Na+、Ca2+金属离子、Cl-浓度和总矿化度方面均有较大的变化。

(1) 随着深度的加深, Na+、Ca2+的含量逐渐减少, 且在P1层上下呈现台阶式变化(图 7)。在花港组及P1层, Na+含量均在3 000 mg/L以上, Ca2+含量均在100 mg/L以上; P1层以下, Na+含量均在3 000 mg/L以下, Ca2+含量均在100 mg/L以下。

|

| 图 7 平湖油气田各井各层地层水Na+、Ca2+含量柱状图 |

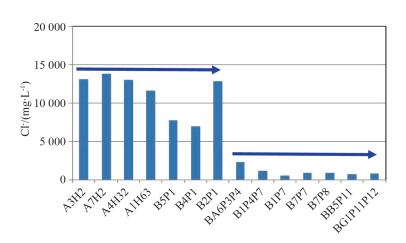

(2) 从Cl-浓度统计, 平湖组Cl-浓度整体呈现较低特征, Cl-浓度大约在1 000 mg/L以下; 而花港组及P1层Cl-浓度则呈现较高特征, Cl-浓度都在5 000 mg/L以上(图 8)。

|

| 图 8 平湖油气田各井各层地层水Cl-浓度柱状图 |

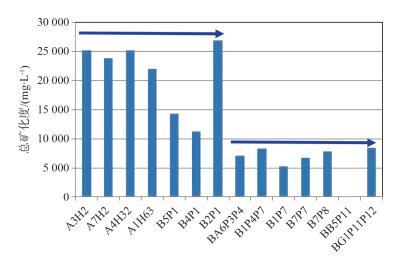

(3) 从总矿化度来看, 平湖组与花港组矿化度也呈现台阶式变化。平湖组总矿化度整体较低, 矿化度值大约在10 000 mg/L以下; 而花港组总矿化度较高, 矿化度值都在10 000 mg/L以上(图 9)。

|

| 图 9 平湖油气田各井各层地层水总矿化度柱状图 |

目的层P1层属于平湖组地层, Na+含量在3 000~ 6 000 mg/L、Ca2+含量在180~ 300 mg/L, Cl-浓度在6 000~ 13 000 mg/L, 总矿化度在11 000~26 000 mg/L, 水性特征与平湖组相差较大, 与花港组水性特征接近。

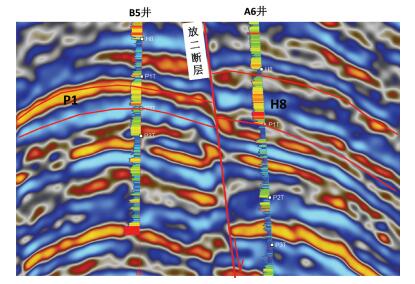

2.3.2 地震资料地震剖面显示, 放二断层分隔放一断块与放二断块, 位于放二断块的A6井在H8层砂体厚度较厚, 厚度为70 m, 测井解释为水层, 水体能量足。放一断块P1层砂体与放二断块H8层砂体有部分对接(图 10), 推测放一断块P1气藏的主要出水来源为放二断块花港组H8层的地层水, 这与开发井实际出水的水性特征一致。

|

| 图 10 过放一、放二断块地震剖面 |

综合上述分析, 认为P1层出水的来源有两个(图 11), 一是放二断块的花港组H8层地层水, 受到压力影响, 从构造中部过放二断层, 进入P1气藏; 二是PH5井以北, 位于构造北部的弱边水。其中P1气藏的主要出水来源是第一个。P1层的出水走向是由于开采后期, B5、B4、B2井共同开采, 大量花港组异层水从放二断层中部B5井处侵入, 造成B5井水淹, 随着南部B4、B2井的开采, 水体向南快速流动, 使B4、B2井相继水淹。

|

| 图 11 P1层出水方向 |

2.4 剩余气分布方向

在分析了P1层的出水来源及走向后, 剩余气的具体分布方向通过RPM饱和度测井来确定。在2005年10月B5井P1层大量出水后, B6、B8井分别在2006年和2012年进行了RPM饱和度测井(表 1), 根据资料分析结果如下:

| 表 1 B6、B8井2006和2012年RPM饱和度测井解释结果 |

(1) B6、B8井气藏原始含气饱和度(Sg)均在80%左右, 由于水体入侵, 两次饱和度测井解释中, 含气饱和度值均有所下降。在2006年B6井Sg下降至48.6%, B8井下降至40%左右。到2012年, B6井P1层顶部的Sg并没有明显下降, 仅在底部下降至29.6%, 而B8井P1层Sg整体上均下降至12.7% ~31.9%。从2006年至2012年, 由于南边B2、B4井的生产, B8井受来水影响较大, B6井受来水影响较小。

(2) 在两次RPM饱和度测井解释结果中, B6井P1层Sg均高于同时期B8井的Sg, 尤其表现在2012年测井结果上, B6井P1层顶部Sg比B8井要高约16.6%。

(3) 从构造上分析, B6井位于B8井的北部, 在深度上要低于B8井, 但其RPM含气饱和度却高于高部位的B8井, 分析认为P1气藏出水主要还是由于构造中部B5井的开采, 导致放二断块花港组地层水入侵, 随着B4、B2井对P1层的继续开采, 使地层水主要向南往B8井侵入, 逐渐侵入到B4、B2井区。北部B6井受到南边B5井大量出水影响, 阻隔了B6井区的气向南边流动, 使得B6井区保留部分剩余气。

因此, 对于气藏生产中大量猛烈出水的情况, 气藏中容易形成“水道”, 将气体封隔成南北两块。南边B2、B4井的开采, 使得B6井区的气向南边流动时, 受到水道阻挡, 留存部分剩余气。建议后期可对B6井再次进行RPM饱和度测井, 落实P1层剩余气储量后再进行上返。

3 结论(1) 平湖油气田P1气藏曾是主力产层, 在B5、B4和B2井大量产水后, 目前处于无井生产的状态, 还有一部分潜力可挖, 通过对P1气藏的出水来源和方向的分析, 对剩余气分布进行研究。

(2) 通过地震反演、地层水及饱和度测井等多种手段, 采用属性分析、数值模拟等方法, 从地质油藏角度综合分析判断P1气藏的出水来源主要有两个:一是北部边水, 但北部砂体范围较小, 边水能量较弱; 二是由于开采导致放二断层开启, 引入花港组地层水, 水体能量强, 是3口井水淹的主要来源。

(3) 根据3口井出水顺序及RPM饱和度资料, 判断水体从B5井突破后, 主要往南部入侵, 在北部B6井区还存在一定剩余气分布, 待后期落实后, 可进行上返。

| [1] |

李久娣, 张莉莉, 王艳红, 等. 平湖油气田放二断块凝析气藏开发生产动态分析[J]. 海洋石油, 2004(2): 28-33. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2004.02.006 |

| [2] |

刘成鑫. 东海平湖油气田平湖组沉积相研究[J]. 海洋石油, 2010, 30(2): 9-13. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2010.02.009 |

| [3] |

高伟义. 平湖油气田储层及含油气预测[J]. 海洋石油, 2003, 23(S1): 7-12. |

| [4] |

束青林, 张本华, 徐守余. 孤岛油田河道砂储集层油藏动态模型及剩余油研究[J]. 石油学报, 2005, 26(3): 64-67. DOI:10.3321/j.issn:0253-2697.2005.03.014 |

| [5] |

邓勇, 杜志敏, 陈朝晖. 涩北气田疏松砂岩气藏出水规律研究[J]. 石油天然气学报, 2008, 30(2): 336-338. |

| [6] |

冷先刚, 孙卫, 谢伟, 等. 西峰油田庄58井区长81储层出水原因[J]. 断块油气田, 2009, 16(2): 89-91. |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38