| 东非裂谷系西支先存构造调节带构造特征及其与油气成藏的关系 |

近年来, 随着东非裂谷盆地油气勘探不断突破, 盆地有利区带预测成为倍受关注的中心。东非裂谷系具有发育晚、演化快、地层新、火山多的特点。由于东非裂谷系从31 Ma开始发育, 特别是西支从12 Ma开始, 演化时间跨度短, 目前还处于裂谷盆地构造演化的主裂谷期。现今大量油气发现证实, 烃源岩成熟度很低; 同时储层异常发育, 而成藏层系却只有中新统顶部砂岩。因此, 对这样一个正在演化的裂谷盆地, 只有深入解剖其构造特征及其形成机制, 才能进一步探讨其成烃、成藏机理, 才能摸清裂谷系西支盆地成藏规律, 才能准确预测裂谷系盆地西支有利勘探方向与区带。

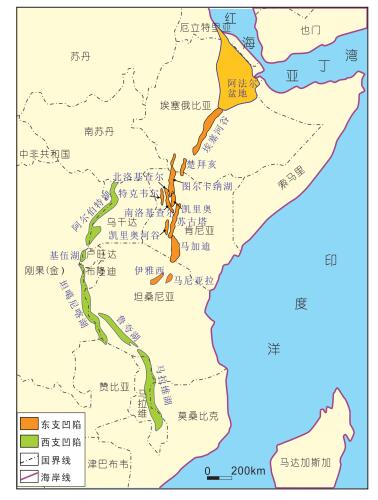

1 东非裂谷系概况东非大裂谷也称“东非大地堑”, 位于非洲东部, 是世界上最大的断层陷落带。它包括一系列由深大断裂所形成的裂谷湖盆。裂谷宽30~70 km, 北起阿法尔(Afar), 南至马拉维(Malawi), 全长约3 500 km, 约有30个湖泊断续分布, 构成著名东非大湖群, 与红海、亚丁湾组成东非三叉裂谷, 东非大裂谷是其中夭折的一支(图 1)。

|

| 图 1 东非裂谷系盆地分布平面图(据IHS资料) |

整个东非裂谷系由18个新生代地堑组成(IHS数据库), 分为东、西两支。西支从北向南沿太古代克拉通边缘呈弧形展布[1], 由NE-SW向、N-S向逐渐过渡为NW-SE向; 东支走向以近NS为主。西支经过的国家有乌干达、刚果(金)、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚和马拉维等国家, 分成北、中、南三段, 共9个地堑, 总面积147 782 km2, 其中最北端的阿尔伯特(Albertine)地堑面积为26 662 km2(图 1)。

2005年以来的油气勘探证实, 东非裂谷系油气资源十分丰富, 现已成为世界油气勘探热点之一, 2010年更被凯西能源公司誉为“世界上最后一块石油肥肉”, 引起世界各大石油公司关注。

总体上来说, 东非裂谷勘探、研究和受关注的程度都比较低, 并且大量的油气发现证实了东非裂谷优越的基本石油地质条件, 值得在该区做进一步研究和勘探。前人在东非裂谷开展过大量的研究工作, 但是多数都以基础地质研究为主, 油气地质成藏的研究相对较少。在地震资料解释基础上, 深入分析研究东非裂谷的构造地质特征, 探讨油气成藏和富集规律, 对于我们今后在东非裂谷系勘探部署具有重要指导意义。

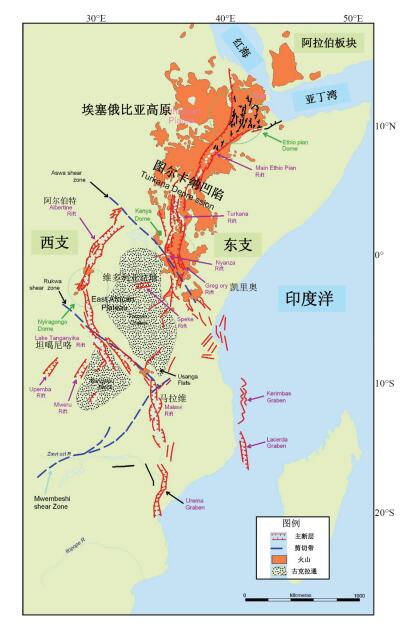

2 东非裂谷系西支形成演化机制及其构造特征 2.1 东非裂谷系西支形成演化机制 2.1.1 形成机制根据主动裂谷和被动裂谷的成因学说, 主动裂谷盆地的形成主要是由于深部热地幔上升导致岩石圈表面的变形而形成的, 有广泛的隆起, 热流涌到浅层, 火山作用明显; 被动型裂谷的形成首先是岩石圈受到拉张、破裂和变薄, 造成热地幔上隆, 地壳的隆升和火山作用是随后出现的, 裂谷作用是拉伸作用的响应。

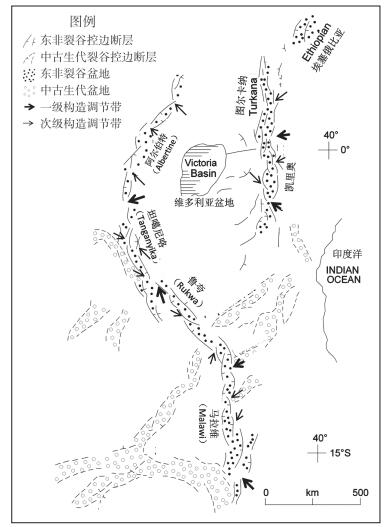

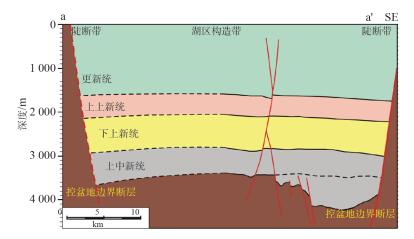

结合前人研究成果发现, 现今东非裂谷全貌的形成受到了元古代造山带的影响(Jean Chorowicz, 1993) [2], 尤其西支处于坦桑尼亚克拉通和刚果克拉通的古缝合线上, 同时也处于东冈瓦纳与西冈瓦纳结合的构造带上, 这些古构造带和克拉通台地为后期裂谷的演化提供了古构造背景, 并控制了后期裂谷的整体走向(K.Anyu, 2011) [3]。除此之外, 古缝合线内部隆凹变化的地形决定了后期沉积地层的年代和分布。至渐新世31 Ma, 受Afar地幔柱的扩张和坦桑尼亚地盾的旋转影响, 产生开裂。同时, 由于热流沿着地壳薄弱带持续活动, 往往使隆起继续增高、凹陷不断陷落, 形成一系列沉积盆地(图 2)。因此, 盆地分布主要受先存构造古缝合线控制[1], 以张应力作用为主, 同时受到剪切应力的影响, 形成一系列裂谷湖盆。盆地呈对断结构、边界断层较陡直(图 3), 说明热流活动位置较深, 火山相对不发育(图 4), 属于被动成因裂谷。

|

| 图 2 东非裂谷盆地构造特征图(据IHS资料) |

|

| 图 3 东非裂谷盆地横截剖面(位置见图 6a) |

|

| 图 4 东非裂谷火山分布图 |

2.1.2 构造演化

前人观点普遍认为, 学术界将裂谷盆地的演化分成三个阶段:第一阶段裂谷初期, 岩浆上涌, 造成其顶部陆壳隆升并开始拉张; 第二阶段主裂谷期, 陆壳开始变薄, 产生控制地堑的边界正断层, 同时拉张断层断过上覆地层; 第三阶段裂谷后期, 蛇绿石形成, 洋壳开始出现(李三忠, 1995) [4]。据前人研究, 裂谷系目前正处于主裂谷演化期, 并且认为裂谷西支各个盆地之间的演化是独立的, 没有关联的(Morley, 1995) [5]。东非裂谷系从晚渐新世进入裂谷初期, 至今经历了非常短暂的演化时间。按照以上演化阶段划分, 裂谷西支北端阿尔伯特(Albertine)盆地于12 Ma进入裂谷初期, 8 Ma进入主裂谷期、至今仍处在主裂谷期。中南段的基伍(Kivu)、坦噶尼咯(Tanganyika)在10 Ma进入主裂谷期、至今仍处在主裂谷期。马拉维(Malawi)地堑至今仍处在裂谷初期。由此可见, 西支北段的阿尔伯特(Albertine)、坦噶尼咯(Tanganyika)北段主裂谷期相对较长, 因此, 裂谷西支相对火山活动较弱、热流活动位置较深(图 3、图 4)。

2.2 东非裂谷系西支构造特征如前所述, 东非裂谷西支形成于刚果和坦桑尼亚古克拉通缝合线上, 受Afar地幔柱的扩张和坦桑尼亚地盾的旋转影响, 形成一系列受到旋转影响的张性裂谷。同时由于受到古缝合线和应力变化的影响, 控边主断层的走向和位置在不断发生变化, 整个裂谷西支控边断层从由NE-SW向、N-S向逐渐过渡为NW-SE走向, 而不同裂谷盆地(凹陷、洼陷)之间控边主断层也从左转到右, 再从右转到左, 以此类推, 形成整个裂谷西支的辫状构造特征(图 2)。

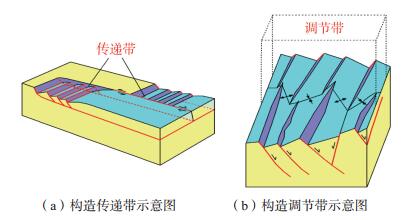

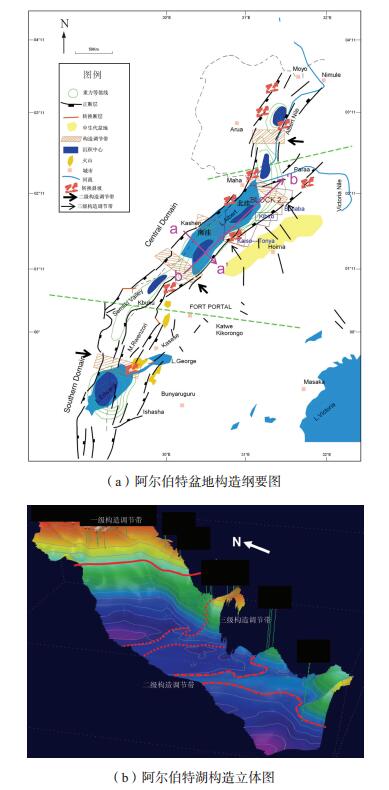

根据前人研究[6], 裂谷盆地间控盆、控洼的凸起构造带分为两类:传递带(Transfer zone)和调节带(Accommodation zone)。其中构造传递带(Transfer zone)是指走滑或斜滑断层带, 它们通常联结空间上分隔开的伸展区带, 由伸展构造中的应变不均匀分布决定(图 5a); 构造调节带(Accommodation zone)是指叠覆的断层末端之间更弥散的(Diffuse)地带, 受控于先期存在的构造和岩浆作用(图 5b)。我们研究发现, 东非裂谷西支连接沉积和沉降中心的构造单元特征属于构造调节带。首先根据前人研究这些构造带受控于古缝合线先期存在的构造[5]; 另外, 应用实际地震资料开展了Albert湖盆的构造解释, 发现东非裂谷西支构造特征(图 6)符合构造调节带构造模式(图 5b), 而一级构造调节带分隔湖盆, 二级构造调节带分隔湖盆内部的凹陷, 三级构造调节带分割凹陷内部的洼陷(图 6b)。

|

| 图 5 裂谷盆地断裂带示意图 |

|

| 图 6 东非裂谷西支典型盆地构造纲要图 |

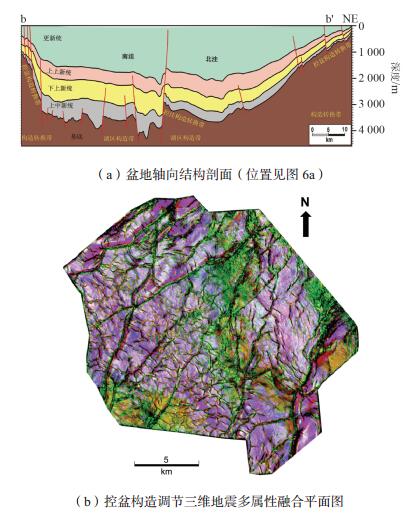

东非裂谷系西支整体呈大型辫状构造特征(图 2), 被不同级别的构造调节带分隔。对于每个裂谷湖盆, 热流活动决定了湖盆的构造格局和盆地的结构以及边界断层的产状, 从而决定了盆地的构造特征。图 3显示西支湖盆呈对断结构、而且边界断层较陡, 在沿着湖盆方向剖面可见(图 7a), 湖盆受到控盆构造调节带的控制, 受到控洼构造调节带的分割。湖盆主要发育伸展构造样式, 控边断层下降盘构造圈闭不发育, 而构造圈闭主要发育在控边断层倾末端的构造调节带上, 主要为断块圈闭(图 7b)。

|

| 图 7 东非裂谷阿尔伯特盆地构造特征图 |

3 先存构造调节带控制裂谷系西支

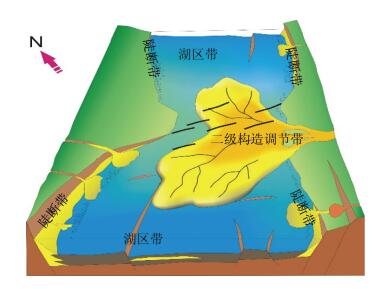

盆地构造格局和沉积环境如前所述东非裂谷系西支是发育在古克拉通缝合线之上的一系列地堑组成的大型辫状构造。在盆地及洼陷间, 大量断层发育的构造调节带起着分隔作用, 如图 6a箭头所示部位; 在地堑两侧, 发育控边正断层(图 3)。整个大型辫状构造在南北轴向上被多个构造调节带分成盆地、凹陷和洼陷(图 7a), 盆地轴向剖面两端为构造调节带形成的斜坡, 被大量断层复杂化, 中部断层发育位置是盆内构造调节带部位, 将盆地分割为南北两个洼陷(图 6b、图 7a)。而在每个盆地内, 根据构造调节带对盆地的分割作用, 可将盆地分成三类构造带:构造调节带、陡断带、湖区构造带(图 3、图 7a)。

构造调节带:在盆地间可见大型构造调节带, 在盆地内可见分割凹陷与洼陷的三级构造调节带, 位于地堑控边断层的末端, 地形坡度较缓(图 6b)。构造样式与圈闭类型受控于古地形, 发育扭动和掀斜断块构造样式, 主要形成断块圈闭类型(图 7b)。由于构造调节带为构造高、边界断层断距减小且走向发生变化, 致使构造调节带成为携带物源的河流进入地堑的部位, 为湖-陆过渡沉积环境, 随着调节带坡度不同, 形成河流、三角洲、浅水三角洲和浅湖相沉积。

湖区构造带:在地堑发育过程中, 构造调节带与控边断层围绕的部分或全部被湖水覆盖的低洼地带, 以收缩和扭动构造样式为主, 发育少量小型背斜与断背斜(图 3、图 7a)。所处的沉积环境为中深湖和部分浅湖相, 形成一些由于扇三角洲与三角洲向湖推进形成的湖底扇沉积体系。

构造陡断带:位于裂谷湖盆两侧主控断层的下降盘, 构造样式与圈闭类型受控于边断层及其次级断层, 发育收缩、扭动和拉张构造样式, 发育少量断背斜和半背斜(图 3)。由于边界断层多受张扭作用影响, 多数比较陡直, 致使河流及季节性水系从径向直接流入地堑, 形成一些近源河湖相为主的湖-陆过渡沉积, 主要为扇三角洲、近岸水下扇等沉积类型。

4 东非裂谷系盆地先存构造调节带控制油气成藏东非裂谷系西支盆地先存构造带控制了整个裂谷系西支的构造格局和沉积环境, 进而控制了盆地的烃源、储盖、圈闭和油气运聚特征。

4.1 先存构造调节带控制盆地地层发育和有效烃源展布东非裂谷系西支地层继承性沉积于先存构造古洼陷中(图 2), 而向着构造调节带方向减薄至缺失(图 7a)。这是因为构造调节带往往是地壳薄弱带, 热点持续隆升, 成为分割沉积单元、限制沉积地层分布的凸起。

首先根据阿尔伯特(Albertine)湖盆实钻烃源岩的地化分析可见, 该区烃源岩为中新统泥岩, 母质类型为淡水无定性藻类, Ⅰ、Ⅱ型干酪根为主, TOC为2%~ 10%, HI在400~ 550 mg/g之间, 井揭示这套泥岩的厚度300~ 500 m, 成熟度较低。同时, 根据对本区钻井岩样和油气样地化分析发现, 本区烃源岩沉积环境为淡水到微咸水沉积环境。

东非裂谷西支湖相优质倾油型烃源岩形成有两个基本条件:第一是非常繁盛的烃源母质; 第二是沉积过程中及沉积之后, 具备利于有机质保存的还原环境。本区烃源岩母质属于绿藻门, 调研发现这种藻类在池塘、湖泊等浅水中广泛分布, 温暖和阳光充足是其繁盛的首要因素[7]。影响藻类生长的主要因素除了光照和水温, 还要有充足的营养盐供给和溶解氧等, 其中前3个因素最为重要[8-9]。大量繁盛的藻类能在短时间内产生大量有机质聚集, 具有极高的生产力。

在东非裂谷东西支已证实的优质烃源岩说明在烃源岩沉积时期有大规模的藻类繁盛。通过前述对阿尔伯特(Albertine)湖盆演化研究发现, 阿尔伯特(Albertine)湖盆于中中新世末期在古克拉通缝合线部位开始发育(图 6a) [3], 洼陷独立封闭, 水体较浅而平静、阳光充足。同时, 火山及热流活动是裂谷初期的特点, 使得湖水温暖, 有利于绿藻类达到繁盛。另外, 前人研究认为, 在火山灰中含有丰富的易溶性铁盐等营养物质, 能促进藻类暴发性生长。火山喷发过程中, 火山灰与气体(如二氧化硫、氯化氢、氟化氢)、气溶胶(如硫酸)发生反应, 在表面形成由硫化物、卤化物等组成的厚度小于10 nm的薄层盐膜[10], 入水后迅速溶解, 使得营养物质浓度快速增加。以上研究表明火山活动为藻类繁盛提供了丰富的营养物质。之后, 在晚中新世至早上新世, 火山热液使水体含盐度增加, 形成还原环境[11], 具备使有机质保存的有利条件, 与油样分析化验报告的微咸水环境结论一致。

综上分析, 阿尔伯特(Albertine)湖盆优质烃源岩的形成应在裂谷形成初期晚中新世至早上新世, 火山和热点比较活跃, 边界断层刚刚开始活动, 优质烃源的形成是一个在水体较浅时母质繁盛、水体达到中等深度时沉积保存的过程。因此, 有效烃源分布于裂谷早期的相对封闭的古洼中。早上新世末, 裂谷肩快速隆升、陆源碎屑大量注入, 整个湖盆水流畅通、水体动荡、温度降低, 不利于藻类繁盛以及保存。因此, 早上新世末以后, 虽然为深湖相沉积环境, 却没有形成优质烃源。由以上研究可以看出, 先存的相对独立的古洼为有效烃源的发育提供了必要的环境与物质基础。

4.2 先存构造调节带控制沉积储层发育Albert湖盆地实钻沉积体系研究表明, 首先湖盆周边特别是构造调节带成为湖盆河流物源体系注入的主要区域, 发育大型三角洲和浅水三角洲为主, 储层发育、物性好, (浅水)三角洲规模受到水系物源和构造调节带规模控制, 在向湖盆方向推进过程中, 由于距离物源越来越远, 沉积储层越来越不发育; 而在控边断层两侧, 主要是一些季节性水系注入, 发育多期小型(扇)三角洲, 储层相对不发育、物性差。所以, 湖盆沉积储层以长轴方向河流、三角洲沉积相为主(图 8)。因此, 对于东非裂谷系西支盆地, 构造格局决定了整个湖盆有利沉积储层的发育部位和发育程度, 而构造格局又受到先存构造调节带的控制。因此, 先存构造调节带从根本上控制了裂谷湖盆的沉积环境和储层发育状况。

|

| 图 8 东非裂谷西支盆地沉积模式图 |

4.3 先存构造调节带控制断裂体系和构造圈闭

裂谷系西支盆地构造格局决定湖盆断裂体系的展布特征。从图 6、图 7可以看出, 湖盆两侧边界断层延伸至湖盆两端构造调节带上减弱至中止。由于受到构造调节带下部持续的热流活动以及两个相邻湖盆控边断层断向转换的影响, 在构造调节带上形成大量断裂, 大致可以分成两组, 一组与控边断层平行, 顺着构造调节带斜坡方向, 另外一组断层断向相反, 平面上与第一组斜交, 在构造调节带斜坡上形成大量反向断层遮挡的三角断块圈闭, 成为本区构造圈闭的主要类型, 致使构造调节带成为本区构造圈闭发育的主要区域(图 7a)。

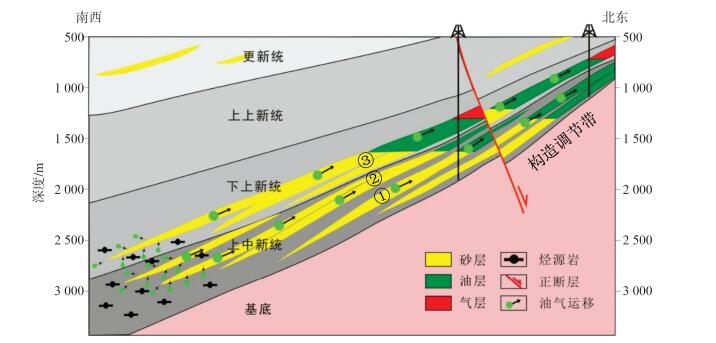

4.4 先存构造调节带控制油气运移裂谷系西支先存构造调节带对油气运移的控制体现在两个方面, 一方面控制了油气运移的方向, 另一方面控制了油气运移的疏导体系。

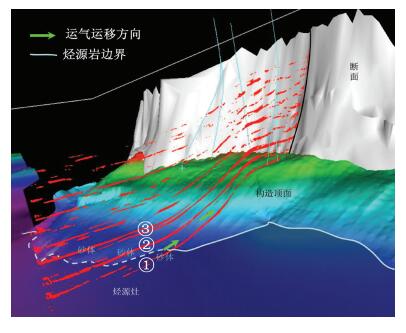

先存构造调节带作为分隔洼陷、凹陷、盆地的凸起, 处于整个湖盆的构造高部位, 属于流体势的低势区, 致使油气从烃源岩中排出后在浮力作用下, 优先向湖盆长轴方向的先存构造调节带方向运移。

如前所述, 向着先存构造调节带方向断裂体系异常发育。同时, 大型(浅水)三角洲从先存构造调节带方向向湖盆中心延伸远、物性好, 其中的砂体与有效烃源交接, 成为油气向先存构造调节带方向侧向运移的有效通道, 实钻证实最远运移距离可达80 km。并且, 在沿着砂体向斜坡方向运移的过程中, 遇到顺向断层, 油气同时会沿断面向浅层砂体运移, 以此类推, 一直运移到反向断层遮挡形成的位于先存构造调节带高部位的断块圈闭中聚集成藏。因此, 本区油气运移以侧向运移为主, 主要沿着与烃源岩对接的砂体向构造高部位运移, 成藏层系也仅限于与烃源岩交接的砂体, 因此成藏层系比较单一。对此, 首先解释断层和反射界面, 然后通过反演方法预测砂体空间分布, 最后结合烃源岩研究预测本区油气疏导体系。如图 9所示, 只有与有效烃源对接的砂体①含油, 砂体①之上的砂体②、③由于没有与有效烃源交接, 皆为水层。而陡断带小型三角洲砂体由于物性比构造调节带大型三角洲砂体规模小、物性差, 所以相比之下, 构造调节带三角洲砂体对油气来说提供了更加有利通畅的运移通道, 致使构造调节带成为湖盆油气运移的有利方向。湖盆周边的钻井也证实了上述研究成果(图 6b)。总之, 先存构造调节带通过控制流体势的低势区及沉积储层和断裂展布而控制了油气运移(图 10)。

|

| 图 9 油气运移疏导体系预测立体图 |

|

| 图 10 构造调节带油气成藏模式图 |

4.5 断裂体系和砂岩储层控制了油气的平面聚集

根据目前阿尔伯特(Albertine)湖盆的油气发现统计, 北部构造调节带油气发现地质储量占整个湖盆发现地质储量的85%, 可见先存构造调节带是湖盆的主要油气聚集场所。先存构造调节带对油气聚集的控制体现在三个方面:首先构造调节带控制了湖盆圈闭发育的数量和规模; 其次构造调节带控制了圈闭内储集体的发育情况。同时, 构造调节带同时控制了湖盆油气充注优势方向和路径。因此, 有效烃源岩生成的油气沿着构造调节带大型(浅水)三角洲砂体向构造调节带高部位运移, 并最终在这些部位发育大量构造圈闭内的三角洲砂体中聚集成藏(图 10), 也正是由于先存构造调节带大型浅水三角洲砂体的存在, 使得该区油气最远运移距离可达70 km。

而对于湖盆的其它构造带:陡断带和湖区构造带, 由于构造圈闭和储层没有构造调节带发育, 同时由于储层物性相对较差, 仅聚集了少量油气, 这一点也得到实钻证实。

综上所述, 正因为构造调节带控制了构造、圈闭与储层, 从而进一步控制了油气运移的有利方向与方式, 所以才能形成大量油气聚集。因此, 在东非裂谷系西支, 围绕有效烃源发育的古洼陷, 构造调节带是最有利的勘探方向。

5 结论(1) 东非裂谷系西支盆地是在先存构造古克拉通缝合线背景下发育的世界上最年轻的大型辫状裂谷盆地群, 呈现凹陷和构造调节带相间的构造格局。依据规模, 构造调节带可以划分成三级, 即一级控盆调节带、二级控凹调节带和三级控洼调节带。

(2) 先存构造调节带通过控制裂谷湖盆的构造格局, 控制了有效烃源发育、有利沉积储层分布、断裂体系和构造圈闭的发育位置和规模、油气运移通道、方向和距离, 从而控制了油气聚集的位置和规模, 成为东非裂谷西支油气成藏的控制因素。

(3) 在东非裂谷系西支, 先存构造调节带控制了古洼陷发育, 而古洼陷发育为有效烃源发育提供了有利场所, 而热点活动又为有利烃源发育进一步提供了有利条件。因此, 围绕有效烃源发育的古洼陷、构造调节带是该区最有利的勘探方向。

| [1] |

Chorowicz J.古构造在东非裂谷形成和演化中的作用[J].黄凤鸣, 译.地质科学译丛, 1993, 10(1): 32-35.

|

| [2] |

Aanyu K, Koehn D. Influence of Pre-Existing Fabrics on Fault Kinematics and Rift Geometry of Interacting Segments:Analogue Models Based on the Albertine Rift(Uganda), Western Branch-East African Rift System[J]. Journal of African Earth Sciences, 2011, 59(2-3): 168-184. DOI:10.1016/j.jafrearsci.2010.10.003 |

| [3] |

Ebinger C J, Sleep N H. Cenozoic Magmatism Throughout East Africa Resulting from Impact of a Single Plume[J]. Nature, 1998, 395(6704): 788-791. DOI:10.1038/27417 |

| [4] |

李三忠, 刘志宏. 古元古代板块构造研究综述[J]. 世界地质, 1995, 14(2): 15-21. |

| [5] |

Morley C K. Geoscience of Rift Systems:Evolution of East Africa[J]. AAPG Studies in Geology, 1999, 44: 236-240. |

| [6] |

Faulds J E, Varga R J.The Role of Accommodation Zones and Transfer Zones in the Regional Segmentation of Extended Terranes//Faulds J E, Stewart J H.Accommodation Zones and Tranfer Zones: the Regional Segmentation of the Basin and Range Provinces[M].Geological Society of America Special Papers, 1998: 1-45.

|

| [7] |

曾昭琪, 钱峰. 盘星藻在湖泊沉积中的成矿作用[J]. 湖泊科学, 2000, 12(4): 304-310. DOI:10.3321/j.issn:1003-5427.2000.04.003 |

| [8] |

宋国栋, 石晓勇, 侯继灵, 等. 铁对浮游植物吸收营养盐的围隔实验初步研究[J]. 海洋与湖沼, 2008, 39(3): 209-216. DOI:10.3321/j.issn:0029-814X.2008.03.003 |

| [9] |

许海, 秦伯强, 朱广伟. 太湖不同湖区夏季蓝藻生长的营养盐限制研究[J]. 中国环境科学, 2012, 32(12): 2230-2236. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2012.12.018 |

| [10] |

Delmelle P, Lambert M, Dufrêne Y, et al. Gas/aerosol-ash interaction in volcanic plumes:new insights from surface analyses of fine ash particles[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2007, 259(1-2): 159-170. DOI:10.1016/j.epsl.2007.04.052 |

| [11] |

高福红, 高红梅, 赵磊. 火山喷发活动对烃源岩的影响:以拉布达林盆地上库力组为例[J]. 岩石学报, 2009, 25(10): 2671-2678. |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38