| 同层补孔压裂技术在特低渗透油田的应用 |

坪北油田储层属于低渗透油藏,主力开发层位为长4+5、长6,平均孔隙度11%,平均渗透率1.3×10-3 µm2,砂体发育,油层厚度大(平均厚度为40~55 m),具有低渗、低压、低丰度的“三低”地质特点。整体上储层需进行压裂措施以动用油层产能。近年来,通过PNN测井解释,落实厚油层剩余油丰富,有较大措施潜力。厚油层同层补孔压裂是指原储层较厚,射开其中一段进行压裂改造后,因受投产时间较长、裂缝闭合、导流能力下降等因素影响,造成产量下降,继而在该同层内寻求新的射孔段进行补孔压裂,力求使其具备两条互不干扰的人工裂缝,大幅提高纵向动用程度,进而提高单井产量的工艺技术。

1 控制缝高影响因素分析坪北油田上下隔层与油层地应力差值不大,裂缝易向上扩展,控缝难度大。对于同层分层压裂工艺,如若缝高过大,则可能沟通原压裂层段,存在压裂施工中因窜层造成压裂液大量滤失而砂堵的风险,导致本次压裂施工失败,同时由于新射孔层未得到针对性的改造,增产效果也将受限,所以此项技术难点在于对人工裂缝高度的控制。

据国内外研究表明:影响裂缝高度延伸的因素大致分为两大类[1]。一类是不变因素,如上下遮挡层与油层之间的最小地应力差、地层岩石的弹性模量、泊松比和断裂韧性等;另一类是可变因素,如压裂液流变性、滤失系数、施工排量和施工规模(施工时间)。采用三维压裂设计软件,对坪北6口井进行了不同因素对裂缝影响程度分析,以其中一口井为例进行单因素分析,其主要参数为:裂缝单翼长度L=110 m,施工排量Q=1.5 m3/ min,弹性模量E=18 304.4 MPa,断裂韧性Kc=0.9 MPa · m1/2,泊松比v= 0.23,上遮挡层处的最小地应力差ΔS1=1.23 MPa,下遮挡层处的最小地应力差ΔS2=1.36 MPa,压裂液的流态指数、稠度系数和造壁性滤失系数取常规压裂液(0.25%~ 0.55% HPG体系)平均值。在对各种缝高影响因素的分析过程中,首先保持其它因素不变,对影响缝高程度的主要因素进行单因素分析,分析可知:不变因素中对裂缝高度延伸影响较大的主要有隔层与油层之间的最小地应力差和岩石的弹性模量;岩石的泊松比和断裂韧性对裂缝高度的影响很小。可变因素中压裂液的流态指数、稠度系数、施工排量和施工规模对裂缝高度的影响较大;压裂液的滤失系数对裂缝高度的影响很小(图 1)。

|

| 图 1 裂缝高度影响单因素分析曲线 |

2 射孔程度优化

在控制缝高的方案优化过程中可以增加隔板效应、调节施工参数、施工规模、液体流变性、现场施工工艺等方式为主要手段,进行射孔程度优化。

不同射开程度的地层损害分析,部分打开油层造成的拟表皮系数为:

| $ {S_{{\rm{pt}}}} = \left( {\frac{h}{{{h_{\rm{p}}}}} - 1} \right)\left[ {\ln \left( {\frac{h}{{{R_{\rm{w}}}}}} \right){{\left( {\frac{{{K_{\rm{H}}}}}{{{K_{\rm{v}}}}}} \right)}^{1/2}} - 2} \right] $ | (1) |

式中:h为油层厚度,m;h p为射开厚度,m;KH为水平向渗透率,μm2;Kv为垂向渗透率,μm2;R w为油井半径,m。

假设KV/ KH =0.5,采用139.7 mm油层套管,可计算油层厚度分别为5 m、10 m、15 m、20 m、30 m时,不同射开程度的拟表皮系数(图 2)。

|

| 图 2 油层不同射开程度的拟表皮系数 |

分析计算表明:若措施层厚度≤ 6 m,且距离原措施层≥ 8 m,从降低打开程度不完善所产生的拟表皮系数的角度考虑,可对整个目的层进行射孔。反之,对于需要控制裂缝高度的井,必须适当地进行避射,射孔厚度需结合储层具体情况进行设计。

3 低伤害压裂液体系优选坪北油田主力层物性差,低孔又特低渗,平均孔隙度11%,平均渗透率1.3×10-3 µm2,平均孔喉半径0.59 µm,属于小孔细喉型。油藏平均埋深1 350 m,油层温度50 ℃,黏土矿物含量为2.5%,其中绿泥石为2.3%,其中水敏和碱敏均以弱~中等为主,酸敏为强酸敏。从储层保护角度出发,对于这种储层应选择低浓度、低伤害、易破胶,低表面张力易返排压裂液体系;而低渗透油田压裂改造以造长缝为主,但是坪北上下储隔层之间应力差值小且缝高易失控,因此压裂液黏度是影响缝高的主要原因之一[2],由Schlumberger公司影响净压力的公式(2)可知,液体黏度的影响高于泵注排量的影响。

| $ {P_{{\rm{net}}}} = \alpha \frac{E}{h}{\left[ {\mu {Q^{1/2}}L} \right]^{1/3}} $ | (2) |

式中:Pnet为裂缝净压力,MPa;E为杨氏模量;h为储层厚度,m;μ为压裂液黏度,mPa · s;Q为泵注排量,m3/min;L为裂缝半长,m。

根据缝宽与排量、黏度的公式(3)可知:压裂施工时降排量、降黏度对缝宽的影响稍小一些。

| $ W\alpha {\left[ {\frac{{\mu {q_{\rm{i}}}}}{E}} \right]^{1/4}} $ | (3) |

式中:W为裂缝缝宽,mm;μ为压裂液黏度,mPa · s;qi为泵注排量,m3/min;E为杨氏模量。

综上所述,室内根据坪北油田储层特征,优选低伤害压裂液体系,该体系跟以往压裂液体系相比,具有稠化剂使用浓度更低、残渣含量小、耐剪切、低表界面张力和低伤害的优点。

(1)流变性

压裂施工过程中压裂液要经历高速剪切[3],针对坪北油田储层特征,对压裂液提出更高的要求,一是要求压裂液使用浓度低,有利于低温彻底破胶,减少因不完全破胶或者残渣对储层造成的伤害,另外低黏度液体有利于控制缝高;二是要形成高导流能力支撑裂缝,需要压裂液具备较强的流变性和携砂性。室内在55 ℃、170 s-1条件下,对0.3% HPG的流变性能进行检测,结果表明充分剪切2 h后黏度可保持为150 mPa · s(图 3),能够满足现场施工要求。

|

| 图 3 压裂液流变性 |

(2)储层伤害性

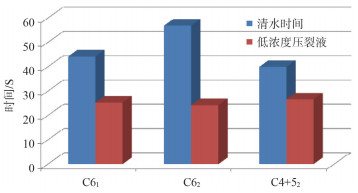

对于低渗、特低渗储层而言,压裂液对储层的伤害性不容忽视,可以采用CST试验仪测定压裂液滤液通过岩心粉末的时间,时间越短,说明压裂液对储层的伤害越小[4]。对于坪北油田致密储层,室内将措施段岩心研磨过筛,采用CST试验评价压裂液对储层的伤害性,试验结果表明该压裂液能在20 ~ 30 s时间内通过不同层位岩心,且通过时间短(与2% KCl相当),对储层的伤害小(图 4)。

|

| 图 4 压裂液伤害性评价 |

4 压裂施工参数优化

(1)缝长优化

坪北油田利用低渗透油藏数值模拟一体化软件,建立一系列低渗透油藏的特征模型,根据“之”字型井网及变异井网下的人工裂缝优化配置[5],减少与一次井网之间的干扰,避免沟通水线,增大油井驱动压力,提高单井产能,根据最佳穿透比和导流能力[6],结合在该导流能力下对应的产量和采出程度优化,最终优化最佳裂缝缝长为100~110 m。

(2)施工排量

由于纵向上应力差异小,压裂施工中过高的排量会引起裂缝高度失控,导致无效铺砂过多,影响压裂效果。通过采用GOHFER全三维压裂软件进行优化设计,合理控制排量在1.0~1.5 m3/min能起到良好的控制缝高的作用(表 1)。

| 表 1 不同层位缝高参数统计 |

(3)前置液量

坪北油田为低渗透储层,储层滤失小,为减少压裂液对储层的伤害,应尽量减少入井液量,同时为施工安全保障,避免造成沉砂情况,结合前期施工情况、井网部署和裂缝长度优化结果,设计前置液比例为8% ~15%。

(4)平均砂液比

砂比对产量的影响主要表现在裂缝内的铺砂浓度,而砂比的确定必须满足裂缝导流能力。根据无因次导流能力,优化坪北无因次导流能力为1.6,结合坪北油田的地质特征计算对应的裂缝导流能力要大于16.4 µm2 · cm,根据坪北水力裂缝优化结果,匹配油藏的最佳裂缝导流能力为20 µm2 · cm。

据PX井地应力测试结果其最小水平主应力为19 MPa,而20/40目石英砂在10 kg/m2铺置浓度、闭合压力27.6 MPa下所能提供的导流能力为108 μm2 · cm,因此要达到最佳裂缝导流能力,水力裂缝铺置浓度至少在5~8 kg/m2以上,优化平均砂液比为20%~ 30%。

5 现场应用效果该工艺共实施9井次,对比区块同层系单层笼统压裂平均单井日增油>0.6 t,三个月内单井累计增油超周边邻井近100 t,累计增油2 347.6 t,同时平均单井节约费用15.3万元,共计节省137.7万元费用。下面是PX8井现场应用效果:

PX8井构造位于鄂尔多斯盆地东部陕北斜坡中部坪桥鼻褶带,钻探目的层为长62层,该井拟措施厚度达21.4 m,措施潜力巨大。对该井的应力剖面进行模拟分析可知,储隔层应力差值较小,且两措施层中间无遮挡层,最大应力差仅为2.5 MPa。

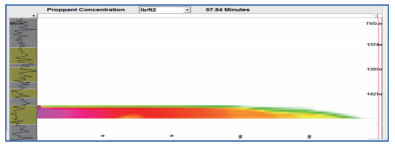

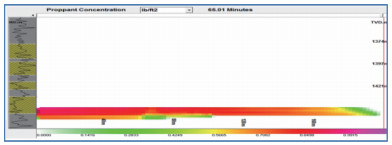

依据上述分析,将本次拟措施的两层控制射孔间隔≥ 8 m,同时分析周边注采井动态可知其平面水窜风险较小,故考虑适当提高单层加砂规模,以提高产能。通过优化施工参数模拟可得裂缝形态如图 5和图 6所示:

|

| 图 5 PX8井上部裂缝形态图 |

|

| 图 6 PX8井下部裂缝形态图 |

| 表 2 PX8井周边产量对比表 |

上部射孔:4 m,前置液6 m3,砂量10 m3,排量1 300 L/min时,人工裂缝缝高8 m(1 338 ~ 1 346 m),缝长74 m。

下部射孔:6 m,前置液8 m3,砂量15 m3,排量1 500 L/min时,人工裂缝缝缝高16 m(1 350 ~ 1 366 m),缝长96 m。

该井于2015年12月顺利完成施工,施工中无压窜迹象,两层总加砂量与周边同层两井规模相当,投产后含水稳定,产量高于相邻两口井,见表 2。

6 结论(1)通过软件模拟和计算,影响缝高因素很多,不变因素中储隔层应力差值、岩石的弹性模量对缝高影响明显,可变因素中压裂液的流态指数、稠度系数、施工排量和施工规模对裂缝高度的影响较大。

(2)通过控制施工排量、施工规模,压裂液黏度,优化射孔厚度,可有效控制缝高,形成具有高导流能力的长裂缝,从而达到增产的目的。

(3)通过对厚层同层补孔压裂技术研究,有效挖潜了大厚层剩余油,提高了单井产能,三个月内单井累计增油超周边邻井近100 t,大幅提高储层一次动用率及稳产时间,为下步难动用储量的开发打下了良好基础。

| [1] |

苟贵明, 胡仁权. 缝高控制与薄层压裂[J]. 油气井测试, 2004, 13(5): 48-51. |

| [2] |

周祥, 张士诚, 马新仿, 等. 薄差层水力压裂控缝高技术研究[J]. 陕西科技大学学报, 2015, 33(4): 94-99. |

| [3] |

万仁薄, 罗英俊, 俞绍诚, 等. 采油技术手册-第九分册-压裂酸化工艺技术[M]. 2版. 北京: 石油工业出版社, 1998.

|

| [4] |

Kaufman P B, Penny G S. Critical Evaluation of Additives used in Shale Slickwater Fracs[C]//Proceedings of 2008 SPE Shale Gas Production Conference. Texas, USA: SPE, 2008: 11-16. https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-119900-MS

|

| [5] |

陈军. 压裂改造在沙埝低渗透油藏开发中的实践与认识[J]. 海洋石油, 2006, 26(3): 66-71. |

| [6] |

李健, 刘秀红, 朱公顺. 濮城油田低渗薄差层压裂优化技术研究与应用[J]. 内江科技, 2012, 33(8): 101-102. |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38