| 海洋物探船作业安全研究 |

海洋占据地球表面的大部分面积,随着世界经济的蓬勃发展,陆地资源不断开发,海洋资源的开发也日趋成熟,手段呈现多样化,其中的一种就是利用海洋物探船对海洋地质进行地震勘探调查。通常的海洋物探地震勘探调查时,一般采用三维地震船,水下拖带8~12根漂浮电缆(包括附属设备),每根电缆长度约6~8 km,8~12根电缆横向宽度约1 km。这些物探设备在水下拖带时存在着较大的安全风险,不仅受制于天气,还受作业海域环境的影响,尤其是捕鱼船舶、网具、航行船舶、漂浮物以及水下障碍物等影响较大,稍有不慎,将会对船舶、设备、作业人员造成威胁或损坏。同时,这些物探设备价格非常昂贵,一旦出现损坏,就会给所有者造成非常大的经济损失。鉴于此,需要对这些存在的安全风险加以分析和研究,制定相关的安全制度,落实必要的安全措施,将这些安全风险控制在可控范围之内,以保证海洋物探船在海上的安全作业。

1 海洋物探船海洋物探主要以船为载体进行海洋地震勘探作业,利用船上组合的大容积空气枪,在海水中瞬间释放高压空气作为地震源,地震波传入海底,经过不同的地层反射,拖带的漂浮电缆上的检波器接受反射波,通过相应的仪器设备,对反射的地震波进行记录,并进行处理、解释和分析。它是一项集物理学、数学、计算机学为一体的综合性应用技术,按照预先设定的间距排列做若干条测线,能获得高密度的地层结构剖面图,得到一个三维空间上的数据体,使地下目标的图像更加清晰、位置预测更加可靠,借此推断地下岩层的性质和形态以及地层结构,判断地下数十米到数千米是否可能储存石油或天然气资源。

2 海洋物探船水下拖带主要设备 2.1 固体漂浮电缆固体漂浮电缆是整个地震采集系统中最重要的一部分,在作业过程中主要担负地震数据采集、传输等任务。为了确保拖带的漂浮电缆在水下能够得到有效控制,一般会在电缆上挂载安装不同用途的控制设备,比如:罗径鸟,用来测定电缆的方位、深度,可通过调整翅膀角度来控制电缆上下沉放深度;声学鸟,用来测定电缆等设备之间的距离;横向舵鸟,通过调整翅膀角度来横向控制电缆之间的间距;声速鸟,用来测定声波在海水中的传输速度;以及其它设备等等。海洋物探船三维地震勘探作业时,通常水下拖带8~12根固体电缆,长度一般为6~8 km,电缆尾部会拖曳一个尾标,其上部安装一个GPS定位装置,夜间顶部有急闪的白色灯光,以表示电缆的终端,电缆间横向总宽度约1 km。

2.2 扩展器扩展器也是海洋物探船上非常重要的一个设备,它可以使宽度仅20多米的物探船拖带的电缆横向宽度超过1 km。扩展器位于水下拖带设备的最外侧,主要由上部圆柱形浮体和下部多个斜装的舵页组成,使用绳具索具与船舶连接,借助船舶向前航行时的速度,由舵页产生横向的扩展力进行扩展,并且根据扩展的需要,来调整扩展器的角度。

2.3 震源枪阵海洋物探地震勘探就是利用压缩空气迅速释放产生爆炸的一种非炸药震源,一般用约138 kg (约2 000 PSI)的压缩空气作为气枪震源,其上部有圆柱形浮体以确保气枪悬浮于必要水下深度,下部悬挂可根据需要来调整放入水中长度的震源6排气枪,气枪将高压空气在极短的瞬间释放入水中,形成气泡,气泡在水中发生膨胀与收缩相交替的震荡,造成地震震动。

3 海洋物探船的作业方式、风险及管控措施 3.1 物探船作业方式三维物探船正常作业时,一般以5节左右的航速按照预先设定的测线方向航行,为确保船舶在设定的测线上,要求船舶航迹偏移测线横距误差不大于20 m,船舶不间断地小角度变化航行。这种按预先布置测线进行的作业方式,其性质是工作时不能偏离航向,使得本船避让他船的能力受到了严重限制。(注:在《1972年国际海上避碰规则公约》第3条第7款中被定义为操纵能力受到限制的船舶:由于工作性质,使其按本规则要求进行操纵的能力受到限制,因而不能给他船让路的船舶,包括从事拖带作业的船舶,而该拖带作业使该拖船及其拖带物驶离其航向的能力严重受到限制者[1]。)

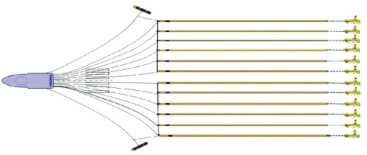

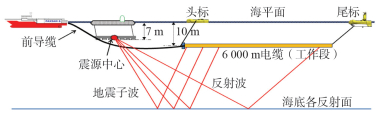

海上作业方式如下:拖带电缆平面示意图(图 1);拖带电缆垂直示意图(图 2)。

|

| 图 1 拖带物探电缆平面示意 |

|

| 图 2 拖带电缆物探垂直示意 |

3.2 海洋物探船的作业风险及管控措施 3.2.1 作业海区通讯的不确定性

(1) 通讯不畅风险

物探船地震采集作业由于甲方业主不同,船舶在世界海域范围内进行地震采集作业,对作业区域内的通航环境不熟悉、当地船舶的语言不熟悉(或语言不通)等原因造成的通讯不畅风险。

(2) 针对通讯不畅风险的管控措施

当地船舶大多使用当地语言,英语通话或者用国际标准航海用语可能不适用,在这种情况下,必须雇佣懂得当地语言的船员作为通讯员上物探船,确保物探船与当地船舶之间的通讯畅通。如果当地船舶对水下设备安全有影响时,告知护航船或与其直接取得联系,使其转向并远离。

3.2.2 作业环境的未知性(1) 作业环境的未知性风险

物探船作业时,拖带电缆的水下沉放深度一般为6~10 m,头部拖曳头标,尾部拖曳尾标,中间6~8 km的海面上没有任何标识。这种拖带方式,很容易受未知的水下障碍物影响而造成海损事故。船舶在作业区域内受环境影响较大,当船舶进入一个新的作业区域,虽然作业前,对水面上的障碍物和海图上已经标注的碍航物进行了研究和分析,确定作业的安全性,控制作业风险,但对于水下障碍物无法做出判断,特别是水下漂浮的废弃渔网等(图 3)。

|

| 图 3 船员正在清理电缆上缠绕的渔网 |

(2) 针对作业环境的未知性风险管控措施

在作业之前,必须对作业海区进行通航安全评估,编写《通航安全评估报告》,主要内容包括:勘探计划,作业布置方案,护航计划,作业工期,自然环境分析,交通环境条件,交通事故统计,船舶航路,渔船活动情况,碍航性分析,能见度影响,交通组织,通航安全保障等,取得当事国海事部门颁发的“水上水下活动作业许可证”,并发布航行警告和航行通告。

根据海图和航海资料,分析作业区域内的通航、碍航物和渔业作业情况,一般安排两艘护航船至少提前2天到达作业区域,收集作业区域内航行船舶密度、渔船种类、渔船船籍、渔业网具种类、渔业活动等情况,并对渔船宣传物探船的作业范围、拖带方式、避让要求、作业期限等,让渔船尽可能避免施工期间在工区范围内进行渔业活动。

3.2.3 作业渔船的影响(1) 渔船风险

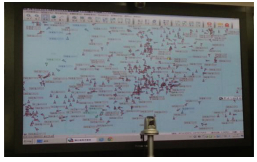

沿海的渔船对物探船拖带作业造成了很大的安全风险。沿海禁渔期过后,海上作业渔船种类多,渔船驾驶员有的只会讲当地语言而不懂普通话;渔船上的对讲机使用的是渔业对讲机,没有固定的通用频道,与物探船上国际通用的对讲机通话频率不匹配,如果物探船上购买渔业对讲机,但是不知道有影响作业渔船使用的通讯频率,无法与其取得联系;渔船上使用的AIS设备,物探船上驾驶员知道渔船的船号或船名,可以发短信给它,但是,因渔船驾驶员不关心AIS上的信息,他们不会采取措施也不会给予答复;中国的渔船受农业部的渔政部门管理,物探船在海上作业受交通部海事部门管理,渔船作业期间对海事部门颁发的物探船作业许可证不予关心,对于航行警告也不予理睬,所以,种类繁多,数量巨大的渔船,对于物探船拖带水下设备的地震作业,构成了巨大的安全风险。图 4为海洋物探船海上作业时浙江渔业指挥中心显示的渔船AIS信号图像;图 5为海洋物探船海上作业时雷达上显示的渔船图像。

|

| 图 4 海洋物探船作业时作业海区AIS信号船舶 |

|

| 图 5 海洋物探船海上作业时雷达上显示的渔船图像 |

(2) 针对作业渔船风险的管控措施

租用护航船护航。物探船海上作业时受到作业渔船的安全风险最大,所以,需要雇佣对渔船作业方式和渔船驾驶员非常熟悉的渔船作为护航船,对拖带的设备进行保护和警戒。租用的护航船驾驶员需要有一定的护航经验,船舶航速一般不低于10节,抗风能力不低于蒲氏8级,抗浪能力不低于3 m,通常情况下安排5~6艘护航船,分别在船头和尾标处各安排1艘护航船,在电缆两侧分别安排两艘护航船进行护航,护航作业(图 6)。护航船的数量视工区的环境,主要视渔船数量干扰而定。护航时,当发现其他船舶可能进入施工区域或横穿电缆等紧急情况时,物探船驾驶员对护航船进行合理调度,安排最近的护航船进行阻拦,对有影响的渔船进行协调、疏导,保证施工船水下设备的安全;对在工区放网的渔船,护航船利用VHF(或者是渔业对讲机)、高音喇叭联系进行劝离,以保证施工的顺利进行。护航船在护航过程中应注意利用各种手段对周围的船舶和环境进行了望和观测,发现任何异常情况,必须立即报告物探船;能见度不良时,物探船按避碰规则规定施放汽笛;如果作业区域内船舶密度大,船长认为不适宜正常作业时,指挥船舶离开作业区域,拖带电缆航行到安全区域拖带航行或回收水下设备上船,从而保证水下设备的安全。同时,可制作物探船作业方式的宣传告示单,由护航船向周围的渔船进行发放宣传,从而让周边渔船了解作业计划,尽可能提前进行避让。

|

| 图 6 伴航船护航作业图 |

3.2.4 航路上商船的影响

(1) 航路上商船的风险

作业区域如果在商船推荐航路上或者港口附近,由于商船密度高、航速快和吃水深(吃水在10 m左右),一般电缆的深度也仅为水面下6~10 m,所以,如果没有与商船事先在10海里距离内取得联系,商船没有主动避让,对于拖带的水下设备会造成相当大的危险。

(2) 针对航路上商船的风险管控措施

作业前,公司到辖区的海事管理部门办理“水上水下作业许可证”;办理航行警告和通告。

正确显示拖带信号,根据《1972年国际海上避碰规则》第三条定义中的第7款相关规定,物探船拖带作业属于操纵能力受到限制的船舶。白天垂直悬挂“球菱球”号型,夜间和能见度不良时除显示航行灯以外还须显示垂直三盏桅灯、“红白红”信号灯、船尾显示拖带黄灯并用探照灯照亮尾部拖缆。

保持正规瞭望及通讯,物探船驾驶员在值班时认真负责,加强值班,经常用各种手段保持正规瞭望,以便于及早发现对物探船安全有威胁的各种目标,采取及早措施避让,保证船舶和水下设备的安全。驾驶员在值班时同时开启两部避碰雷达(AIS信号接入避碰雷达),距离档分别是16海里和12海里,跟踪确认本船的护航船位置;至少保证两部VHF通讯设备在合适的频道(16频道)保持守听。

3.2.5 物探船降低海上作业风险的其他管控措施(1) 建立SMS/HSE管理体系

根据《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》的强制要求,结合实际情况,公司必须建立SMS管理体系,以保证海上安全,防止人员伤亡,避免对环境,特别是海洋环境造成危害以及对财产造成损失[2];依据地球物理调查行业OGP标准建立HSE管理体系;以实践经验为基础,建立相应的规章制度,加以规范管理。

(2) 建立合理的船员管理制度

按照《国际海上人命安全公约》第14条第1款规定:船舶必须配备足够数量胜任的船员[3];《1978年海员培训、发证和值班标准(STCW)国际公约》第I/14条第1.1款保证做到:每一个指派到任的海员均按照本公约规定和主管机关制定的规定持有适当的证书[4];依据《2006年海事劳工公约》标准A1.2-体检证书第1款:海员在上船工作之前持有有效的体检证书,证明其健康状态适合其将在海上履行的职责[5];每年组织一次船员的绩效考核,对于不合格的船员予以辞退。

(3) 水下设备的释放、回收

释放水下设备:开始释放水下作业设备之前,应询问值班驾驶员当时的环境是否允许,如果没有得到驾驶员的确认,任何作业设备不可下水;值班驾驶员应使用有效的了望手段包括雷达的远、近距离扫描,判断周围船舶及其他障碍物的情况;检查设备、系统中的所有装置的运转状况(如:电缆绞车、刹闸系统、高低压空气、液压动力、气管、尾标灯、电池和雷达反射器等);设备下水后应通过VHF等通讯手段将本船作业拖带情况告知周围船舶。

回收水下设备:回收任何拖带设备前,必须通知驾驶员要收的设备类型;回收过程中,驾驶人员和作业人员之间必须紧密配合;首先检查后甲板和驾驶台之间的通讯设备和监视设备的工作状况,驾驶人员和后甲板作业人员之间没有合适的通讯情况下不能进行回收设备作业;回收所有设备时,所有操作员应该有一个清楚和无障碍物的视野,如果因为结构设计的原因而没有清楚的视野,那么可以通过约定的通讯方式来进行操作。

释放、回收放水中设备时,所有无关人员必须远离工作场所;驾驶员必须监视16海里范围内所有的船舶情况,并在这些船舶出现转向或避让动作时通知作业人员。

(4) 购买商业保险

船舶在作业前和作业时,虽然对作业区域进行了风险评估,并使风险控制在可以控制的范围内,但是,由于船尾拖带的设备和操纵船舶的能力受到限制,它船采取的避让措施无法控制,还有根据目前的航海技术,无法获得不明性质漂浮水下障碍物,所以,这种作业方式,仍然存在水下设备受损的风险。为了避免水下设备受损后的巨大损失,必须购买商业保险,以便于水下设备受损后获得赔偿。

(5) 发现有碰撞危险时采取的行动

物探船在海上作业期间,由于船尾水下拖带大量的物探设备,为避免水下设备缠绕,每次都用小角度转向(由仪器室导航组人员操作),航向改变不超过2°/min,转向半径约4.5 km,当发现船舶间发生紧迫局面和紧迫危险时,主动避让十分困难,为了避免碰撞事故的发生,采取如下方法:

物探船驾驶员在雷达上发现航行船舶碰撞危险因素,来船最近会遇距离(DCPA)船尾小于5海里,到达最近会遇点的时间(TCPA)小于30 min,立即指挥物探船船首的护航船驶往来船,调整其他护航船位置,作业船队处于紧急状态;依据AIS上显示的船名或呼号,立即用中文和英文在VHF16频道上呼叫来船的船名或呼号,连续呼叫5 min内未取得联系,驾驶员立即请船长上驾驶台指挥,并且通知仪器室导航组,航向改变的权力切换至驾驶台控制,按照应急预案,做好应急准备工作。

船长上驾驶台后,首先了解情况,做出判断,认为来船对电缆安全有影响的,立即采取措施,白天使用VHF16频道继续呼叫来船,前往驱赶的护航船快速挥动旗帜,挥动方向为要求来船转向的方向;夜间船上如果有信号弹的,立即发射蓝色信号弹,发射方向为来船需要改变航向后的安全航向,如果没有信号弹,可能会发射降落伞火箭信号作为招引信号,以便与来船取得联系。如果取得联系,要求来船改变航向,确保在船首2海里或船尾6海里以外通过,驾驶员仍然必须严密监视来船的动态;无论如何,必须保证来船在电缆尾标的后部保持500 m以上安全通过。物探船确认安全时,告知来船具体恢复航向的时间(此点非常重要,来船不能以为安全了,自行恢复航向,驶往计划航线上)。如果5分钟内还未能与来船取得联系,与物探船的距离已经接近10海里,除守护尾标的护航船外,所有护航船向来船靠拢,物探船和护航船用探照灯向来船照射,继续发射信号,VHF16频道连续呼叫,通知作业部门停止地震采集作业,电缆以最快的速度下沉(电缆下沉至水面下20 m,一般需要10 min时间),并且,全船采取一切可能采取的措施避免碰撞。

4 结论和建议 4.1 结论海洋工程物探船在海上作业期间一定会存在各种风险,有些是可以预判的,比如:气象因素、水深情况、本船的航速、转向速率等;有些是不可预测的,比如:水下漂浮的障碍物、水面上看不到的网具,它船的航向、航速和采取的避让措施等,针对这些可以预判和不可预测的风险,作为管理者必须做好各方面的管控,并且,购买好商业保险;作为操作者,必须提高业务水平,有高度的责任心和娴熟的业务能力,船长和驾驶人员必须不断总结经验,依据专业能力,做出合理正确的判断,以保证船舶和水下设备的安全。

4.2 建议为避免不必要的安全事故,建议:

(1) 合理指挥护航船,保证船舶间的通讯畅通,正确调整护航船船位,对护航船护航的指令下达,必须明确、清晰,并要其回复确认。

(2) 对于渔船密集区域的作业,船长按照专业判断,果断决定是否终止作业或远离作业区域。

| [1] |

中国人民解放军海军司令部航海保证部.

1972年国际海上避碰规则[M]. 中国航海图书出版社, 2010 .

( 0) 0)

|

| [2] |

张宝晨, 刘功臣, 林玉乃, 等.

ISM规则及相关文件汇编(第二册)[M]. 中华人民共和国海事局, 交通部SMS审核事务所, 1998 : 14 .

( 0) 0)

|

| [3] |

李晓明, 董芳.

国际海上人命安全公约(International Convention for the Safety of Life at Sea综合文本2009)[M]. 北京: 人民交通出版社, 2009 : 283 .

( 0) 0)

|

| [4] |

吴兆麟.

STCW公约与STCW规则[M]. 大连: 大连海事大学出版社, 2009 : 47 .

( 0) 0)

|

| [5] |

中华人民共和国交通部国际合作司.

2006海事劳工公约[M]. 大连: 大连海事大学出版社, 2007 : 29 .

( 0) 0)

|

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38