| 适用于渤海湾的海上核电平台方案比选研究 |

海上油气开发设施通常是通过以下这些方法提供电力:自发电、由陆地电网通过远距离海底电缆供电、区域油田多个平台电站联网。如渤海油田主要通过自发电,以及区域油田多个平台电站联网的方式为生产设施提供电源。

随着海洋石油开发的不断发展,面临着海上油田伴生气量快速衰减与电力需求迅速增加的矛盾。由于主力平台自产伴生燃料气严重不足,外输燃料气的燃料成本巨大,或燃烧价格昂贵的柴油来作为补充燃料,这些成了制约油田开发的一个瓶颈。与此同时,渤海稠油油田规模开发对供热也有着巨大需求。

建设海上核电站是解决上述问题的一个经济有效的方法,目前,我国国内研究单位已经开展了充分的建设方案论证工作,证明其完全具备工程应用条件[1-2]。核能属于清洁能源,采用海上小型堆供电,不会产生碳化物和硫化物等有害气体,保护海洋生态环境,符合国家促进节能减排,实现低碳经济的要求,可降低海洋油气开发成本[3]。

1 海上核电站简介建设海上核电站的设想最早产生于美国,其海上核电平台布设如图 1示意。美国西屋电气公司1970年就提出了建设方案并进行了一系列试验。美国军方在当时也建造了世界上第一个浮式反应堆“MH-1A”,并于1968~1975年在巴拿马运河区服役,因严重受损而于1976年停止运行,但从未发生“核污染”事故。后来,由于国家能源政策的变化,美国中止了在该领域的探索。

|

| 图 1 海上核电平台示意图 |

世界首座浮动核电站“罗蒙诺索夫号”由俄罗斯建造,主要用于给俄罗斯北部偏远地区供电。“罗蒙诺索夫号”是一艘非自航船,长140 m,宽30 m,高10 m。其排水量为21 500 t,大约有70名船员。这艘船上将装配两个KLT-40型核反应堆,最多可产生70 MW的电能或是300 MW的热能。在船上所产生的电将通过海上和陆上的设备输送到需要的地点。计划于2016年投入使用[4]。

实际上,上述两个浮式核电站并非真正意义上的“海上”核电站,因为它们漂浮于水面上但并不“移动”,只是“设于船坞中,或锚定于海岸”。为油气田开发服务的海上核电站还没有真正的应用先例。因为真正漂浮于海上的浮式结构物,受海洋环境载荷的影响,将时刻处于运动中,对带有核设施浮式装置的安全性将产生不利的影响。

麻省理工学院的研究人员提出将200 MW或更大功率的反应堆安装在一个圆柱形浮动平台的中心,该平台离岸约10 km。浮动电厂四面都是较深的海水,与海水的近距离便于冷却,结构的下段大部分将被永久淹没,以向反应堆安全壳容器提供非能动散热[5]。但这一概念显然并不适用于渤海的浅水海域。

2 平台方案比选原则探讨海上核电站是一种新鲜事物,在没有实际工程应用案例参考的前提下,也需要走过由浅水逐渐迈向深水的过程,因此,平台的目标应用海域定为渤海湾。

虽然,渤海湾的海洋工程结构已积累了丰富的经验,但对于核电平台是个全新的题目,无论采用何种载体结构形式,均需要研发,既无成功的工程案例参考,也没有具体的可依据规范。

在平台方案选择时,还是基于成熟的结构型式。在这一水深范围内已有应用的平台型式包括:人工岛、导管架平台、重力式平台、浮式平台、可移动式平台等。方案的比选要充分考虑海洋平台与核电设施结合的特点[6]:

(1)仅将平台作为核能及其他设施的载体;

(2)尽可能减少平台与核设施的界面;

(3)无可参考实际工程项目的前提下,充分考虑风险;

(4)无设计标准,偏安全、偏“保守”地选择平台方案;

(5)可以利用国内的资源完成建造和安装;

(6)考虑操作等阶段可能存在的问题[7];

(7)兼顾设有陆上基地和无陆上基地两种情况。

3 海上核电平台结构型式 3.1 人工岛人工岛属于较为成熟的技术,此方案为先在海上建设人工岛屿,然后将核电站及相关设施放置于岛上。初步选定采用围壁式人工岛,是一种适合于海床面积大、软地基地区的人工岛形式。其由主体结构、内部结构、基础、上部结构组成。该类型的人工岛,采用模块化的设计以及施工手段,充分发挥了陆地的优势,可节省大量的工程时间及费用,其施工方便、安全可靠、经济实用[8]。人工岛方案示意图如图 2所示。

|

| 图 2 人工岛方案示意图 |

对于海上核电站,如采用人工岛技术,则可以完成海上换料工作,同时避免了陆上基地的建设。人工岛能提供比较大的生产场地,相当于将陆地核电站直接搬迁至海上。

中国国家海洋局2007年曾下发《关于加强海上人工岛建设用海管理的意见》,称为了防止给海洋生态环境造成灾难性后果,中国今后将严格控制人工岛建设的数量和密度,尽量减少这种用海类型对海洋生态环境造成的影响[9]。“建设海洋油气勘探开采作业所使用的人工岛的用海范围原则上控制在海图水深3米以浅海域”。

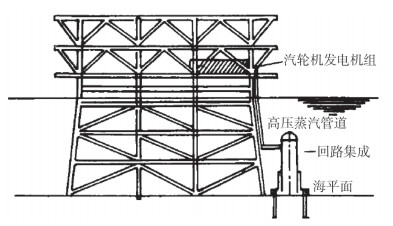

3.2 导管架平台桩基导管架平台是渤海使用最普遍的一种海洋平台型式,由于将核岛置于海面下较为困难,基本上有两种选择:核电站整体将置于上部组块,或将它完整地封闭起来,安置于水下,用打桩的方法固定于泥面[10]。但后者实际上是采用两种海工结构物,因此存在连接和界面问题。此外由于核设施对于地震设计的要求较高,为满足相关规范将会导致结构钢材量的增加[11]。导管架方案示意图如图 3所示。

|

| 图 3 导管架方案示意图 |

3.3 重力式平台

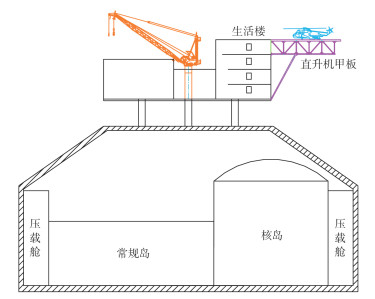

重力式混凝土沉箱平台由上部的钢制组块和下部的混凝土罐体组成,属于成熟技术,但作为海上核电站的载体还是一个全新的课题。

重力式平台甲板面积与导管架平台面积相当,而下部的沉箱有较大的空间,使得核设施与平台成为一个整体。较大的罐体很容易实现将核岛(反应堆)置于水面以下,增加了安全性。安装不必动用海上施工资源。船体具有足够的空间,设有多个压载水舱,可安装多个小型堆,其内部的设备布置较为容易。上部可设有月池和换料装置,实现海上换料,减少了建造陆上基地的投资。

平台可采用破土吸泥下沉、超载挤淤下沉、导流下沉以及负压下沉等方法就位。根据国外重力式平台的经验,如果仅仅靠平台底部与海底相互作用产生的抗滑力还不足以克服风、浪、流、冰等对平台作用的水平滑移力,这就必须采取其它方法增强混凝土平台的抗滑移能力,但同时投资也会相应增加。重力式平台方案示意图如图 4所示。

|

| 图 4 重力式平台方案示意图 |

3.4 浮式平台

世界上首座浮式核电站是排水量为21 500 t的“罗蒙诺索夫号”,但由于工作的海洋环境条件不同,还不能完全称为“海上”浮式核电站。浮动式结构用于海上核电站的载体,基本上参考海洋工程常用的FPSO形式,船体有圆筒型和船型,可采用单点或多点系泊[12]。其他类型的浮式核电站可参考文献[10]。

浮动式核电平台甲板面积和承载能力大,可根据核岛大小和数量设计为不同的排水量,同时可将核岛舱大部分放置于海平面以下。无论采取何种系泊型式,都能够实现解脱和连接。但由于采用系泊定位的方式,在海上作业期间,船体总是处在运动中,对核设施的运营提出了更高的要求。

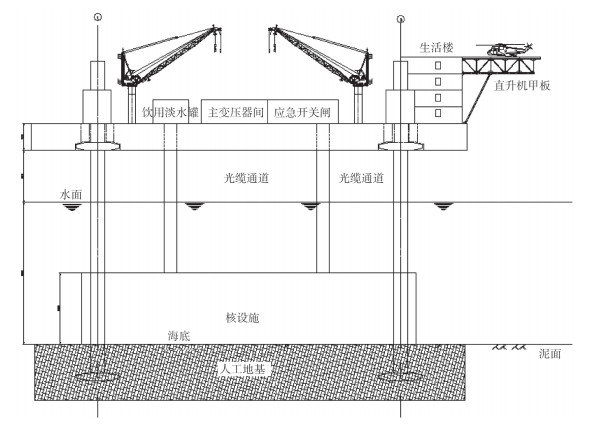

3.5 可移动平台自升式平台用于海洋石油开发已有多年历史,分为沉垫式和插桩式,其中沉垫式主要用于60 m以内水深,也称为座底式。平台由上船体、升降机构、桩腿及海底支承结构等几部份组成。海底支承结构为联接于诸桩腿的一个大的水平沉垫,沉垫底下一般还设置了纵横交叉的防滑裙板。该平台具有移位方便的特点,同时在位时又具有固定式平台的优点。

参考自升式沉垫平台的型式,提出适用于海上核电站的可移动式方案,该方案示意图如图 5所示。核岛布置于自升式平台下部沉垫内,常规岛、配套设施及生活楼位于上部平台甲板。平台站立作业状态时,将桩腿插入或坐入海底,船体顺着桩腿上爬,离开海面,工作时可不受海水运动的影响,类似于桩基的固定平台;而当迁移拖航时,它将桩腿上升依靠平台船体部分浮力实现自浮拖航,因而它又具有浮体的特性。

|

| 图 5 可移动平台方案示意图 |

综上所述,归纳海上核电平台结构形式的优缺点见表 1。

| 表 1 结构形式方案比选 |

4 结语

载体的型式要确保技术可行、安全可靠、经济合理、环境友好,并依据以下标准进行比较:

(1)以目标油田为设计基础,兼顾渤海湾其他区块应用;

(2)核电平台具有支持稠油热采能力;

(3)平台须能够长周期服役;

(4)平台须具有抗冰能力;

(5)平台须满足抗高强度地震的要求;

(6)核电站与其支撑结构物或基础可方便的解脱及连接;

(7)核设施须置于海面下,考虑海上换料的可行性。

上述方案有堆芯置于海平面以上和以下两种,比较而言,堆芯置于海平面以下虽然增加了结构的设计、建造和安装难度,但在极端严重事故条件下,考虑引入海水直接冷却,尽可能降低LRF(大量放射性物质释放概率),是更为安全的选择。

仅从核电站运行安全的角度考虑,人工岛或固定式方案是最优的选择,因为相当于在海洋中建造一个地基,然后将传统的陆地核电站整体搬至其上即可。但核设施在运营期间,要进行多次的换料和大修换,这些工作不宜在海上实施。因为在海上更换核燃料的难度较大,由此导致极大的风险增加。将反应堆运至岸上基地换料,再将反应堆运回海上则更为理想。由于换料,维修,以及服务地点的变化,海上核电站的“移动”能力是非常必要的。

仅从结构方面的比较,形成如下初步认识:

(1)人工岛方案海上工程量大,投资高,换料位置在海上,对海洋环境影响较大;

(2)固定式平台方案受核设施地震设计条件影响,对海底地质条件要求较高,换料、安装和弃置均较为复杂;

(3)考虑核能设施在运行期间要多次换料,因此载体具有移位能力较为重要。

综合考虑上述因素,建议对可移动式和浮式方案展开进一步的研究。

| [1] |

罗琦. 尽快开展南海核动力能源平台建设[J].

中国核工业,2014(3): 43.

( 0) 0)

|

| [2] |

尹春雨, 邢硕, 庞华, 等. 浮动核电站燃料棒设计研究[J].

科技创新导报,2014(24): 130-132.

doi: 10.3969/j.issn.1674-098X.2014.24.090( 0) 0)

|

| [3] |

马云甲. 构建中国海洋核动力平台产业基地[J].

中国军转民,2015(9): 62-64.

( 0) 0)

|

| [4] |

刘辉. 海上核电厂[J].

中国电力教育,2014(413): 93.

( 0) 0)

|

| [5] |

麻省理工提出海上核电厂新概念[J]. 东方电机, 2014, 42(2): 83.

( 0) 0)

|

| [6] |

兰志刚, 李新仲, 肖钢, 等. 海上核电船海水冷却系统的防腐防污问题[J].

全面腐蚀控制,2015, 239(11): 55-57, 71.

( 0) 0)

|

| [7] |

HAF103-01-1994核电厂运行安全规定附件一核电厂换料、修改和事故停堆管理[S]. 北京: 石油工业出版社, 2010.

( 0) 0)

|

| [8] |

张志明, 刘连生, 钱立明, 等. 海上大型人工岛设计关键技术研究[J].

水运工程,2011(9): 1-7.

( 0) 0)

|

| [9] |

陆敏, 孙志国, 孙大鹏. 人工岛对海湾水环境影响数值研究[J].

海洋工程,2011, 29(3): 88-95.

( 0) 0)

|

| [10] |

何一平. 浅谈核电站及其在未来海上设施上的应用[J].

中国海上油气(工程),1999, 11(4): 21-23.

( 0) 0)

|

| [11] |

李忠诚, 赵凤新. 不同法规关于核电厂设计地震动合成的技术要求比较[J].

核动力工程,2006, 27(2): 17-21.

( 0) 0)

|

| [12] |

李华城, 刘聪, 劳业程, 等. ACPR50S小型堆核电站海上平台形式论证[J].

广东造船,2015, 34(6): 33-35, 32.

( 0) 0)

|

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37