| 气烟囱识别新技术及其在A盆地中的应用 |

气烟囱是指热流体在地层中活动时伴生的一种特殊构造。气烟囱体可以揭示烃源岩的发育地点,追踪油气如何运移到某一储层,如何从储层溢出产生浅层油气藏、泥火山以及在海底形成点状标识的过程。因此,气烟囱体可以当作一个新的、直接碳氢化合物预测的工具,揭示从烃源岩到圈闭的运移过程。从地震剖面上来看,发育气烟囱的地方通常具有大量垂向上的地震扰动特征。静态特征上,气烟囱在形成过程中,流体在巨大地层压力的作用下会刺穿地层,形成类似小尺度断层、微小裂缝的地震反射;从动态发育过程来看,由于流体的间歇性活动,气烟囱在流体活动时表现为幕式扩张,流体不活动时表现为幕式闭合的多期复杂特征[1-3]。

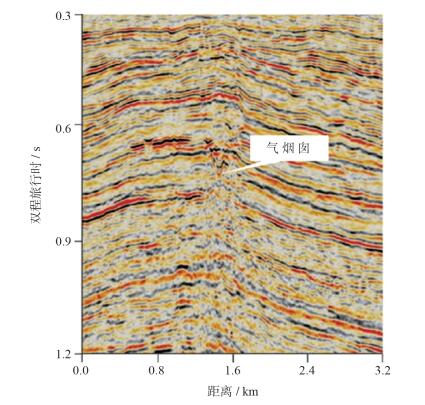

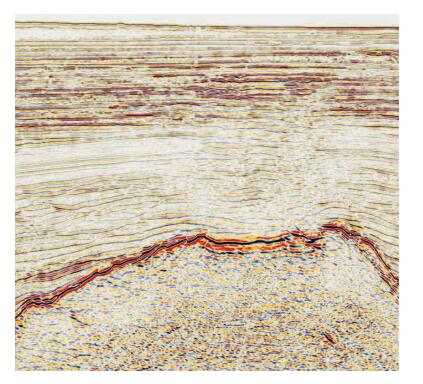

1 气烟囱地质成因与研究现状 1.1 地质成因及特征在品质较好的常规地震剖面上,气烟囱往往呈现出连续性差、弱相干、弱能量的地震响应(图 1)。其可由多种因素造成:首先,活动热流体刺穿上部地层在纵向上进行快速运移时,地层刺穿造成地层压力下降,导致溶解的气体得以释放,岩石的阻抗特征变化,形成低速带和反射异常;其次,孔缝中的天然气体会削弱地震反射强度,降低资料信噪比,减弱地震振幅;再次,气体从油气藏向上运移时,会破坏原始沉积地层,造成地震资料反射不连续或杂乱反射。综合来看,气烟囱由以下地质原因形成:异常压力形成的封存箱给气烟囱的形成提供了基础;适宜的岩性组合,热流体所造成的异常高温、高压是形成气烟囱的必要条件;在应力较低的部位,幕式泄压形成气烟囱并持续活动。低速、异常高压和幕式泄压排烃构成了气烟囱的主要特征[4-8]。

|

| 图 1 气烟囱的地震响应特征 |

1.2 研究现状

中国近海盆地(如渤海、东海及南海等)中广泛发育气烟囱。目前,国内对于气烟囱的研究还处于初级识别描述阶段,主要是通过地震剖面和水平切片或时间切片等来观察地震剖面异常反射特征以及垂向异常位置,并结合其它能够反映油气运移路径的特征(如麻坑和泥火山等)来识别气烟囱。这些方式需要查看大量地震数据,需要耗费大量时间,且不能从一个全局的角度来观测气烟囱的发育。由于常规处理得到的地震资料分辨率较低,只能识别出一些规模较大的气烟囱,常常忽视小尺度的气烟囱体,也不能对气烟囱体的形态进行三维雕刻,从而无法精细刻画,不能满足越来越高的勘探需求。因此,利用有监督的、不断优化的神经网络识别算法和气烟囱三维雕刻技术成为主要研究方向。

Meldahl、Heggland和Aminzadeh等人在1998年创立了一种气烟囱识别技术。通过种子点的识别、拾取来区分气烟囱体和非气烟囱体,进而通过有监督的神经技术分析多种地震属性,最后在三维空间刻画气烟囱。在北欧、墨西哥湾以及西非等多个油田进行了大量测试和分析,均取得了良好的应用效果。由于受到多种因素的影响,该技术在高倾角区域往往效果不太理想[9]。为此,由倾角/方位角控制下的神经网络进行气烟囱识别雕刻的技术问世,该技术对常规的气烟囱识别技术进行了改进,可通过OpendTect平台实现。

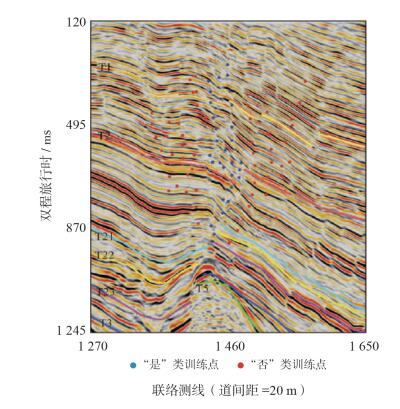

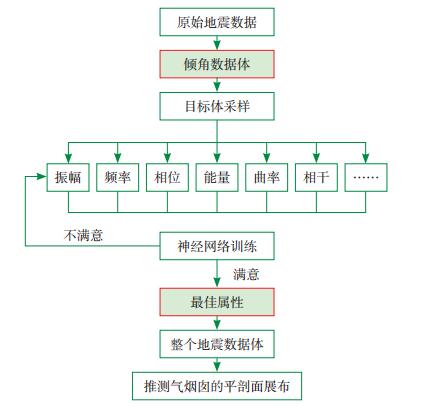

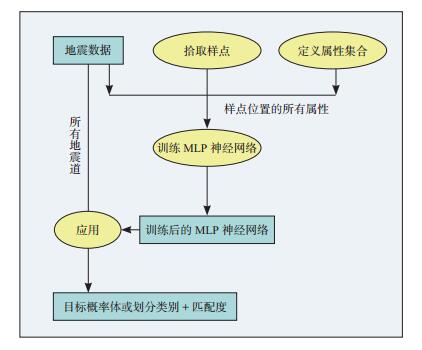

2 气烟囱识别的原理和方法经过多年的发展,地震属性分析技术已经从早期的单一地震属性分析发展到现在的多属性融合分析。由于气烟囱在地震剖面上的特征常伴随有大量的干扰信息,通过单一地震属性并不能在地震剖面上识别气烟囱体。常规的多属性融合不仅包括了地震的异常信息,干扰地质体的识别,也消耗大量时间,降低工作效率。因此利用有监督的神经网络预测技术进行训练,优选最能表征特殊气烟囱的地震属性,进而应用于整个工区,可以解决单一属性或者常规多属性融合进行体雕刻的不准确、耗时等问题。利用含有倾角/方位角信息的导向体可以提高神经网络计算最优地震属性的精细度和准确度,这是传统方法所做不到的[10]。采用基于倾角/方位角的神经网络技术识别烟囱体时,首先要把原始地震资料生成倾角数据体,进而在倾角数据体上设定时窗,通过人工方式手动拾取一些“烟囱点”和“非烟囱点”作为计算样本(图 2);针对不同的样点建立对应的属性,比如振幅、相位、相干、能量、频率、曲率等;而后把生成的属性进行神经网络训练,进行误差分析,直到得到最优化的结果为止。如不满意则重新设定时窗范围,建立新的地震属性,重新进行神经网络训练,直到生成最能表征特殊地质体的属性,即最优化属性。最后将得到的最优化属性应用到整个地震资料,推测烟囱体的空间展布(图 3)。

|

| 图 2 训练点的拾取 |

|

| 图 3 倾角数据体控制下的气烟囱识别流程图 |

气烟囱识别技术的关键就是如何拾取训练点,拾取的优劣会直接关系到气烟囱体的预测效果。经过神经网络技术分析后得到的气烟囱体可以输出两个数据体,以YES和NO的方式分别表示气烟囱体和非气烟囱体。将这两类训练点数据加到相应的训练节点上时,可以根据个人经验,在常规的、容易解释的气烟囱上拾取“气烟囱”点,并赋值1(代表真),而后在气烟囱两侧,反射轴连续或者噪声明显的位置拾取“非气烟囱点”,赋值0(代表假)。在1附近发现气烟囱的可能性很高,0附近发现气烟囱的可能性很低。

通过人工来拾取反映气烟囱特征的种子点具有以下优势特征:

(1)有效性高并可以自动计算。大多情形下,使用者不需要花费大量时间分析整个工区的垂向模糊特征,也不需在整个工区拾取训练点,只需要在几条典型剖面上进行区域特征拾取,其他的工作可以交由电脑完成;

(2)由已知的条件推导未知的地区较容易识别肉眼不能发现的现象。小尺度气烟囱在地震剖面上一般没有响应,难以识别,但是经过拾取点上气烟囱属性集的训练,可以生成气烟囱和各种相关属性之间的对应关系,就可以判断出该位置是否发育气烟囱。理论上来说,只要识别出这样的映射关系即可以预测任意区块的气烟囱,但现实中由于数据品质的区别、对应条件也不一样,故每个区块都需要完成训练这一过程[9]。

2.1 倾角/方位角导向体传统的倾角/方位角信息是地质上的概念。通过倾角/方位角扫描技术对地震数据进行计算,也可以获得每个采样点位置的倾角/方位角信息,这两个信息本身就代表了一种地震属性。在地震资料构造解释以及储层特征综合分析过程中,常常忽视倾角/方位角属性信息,从而导致预测结果的不准确性。因此,只有利用倾角/方位角信息,把地层的走向和倾向信息进行有效地融合后进行解释、追踪分析,才可以最大程度地利用原始地震数据所包含的丰富的地质、地震信息。通过步长、时窗的合理设置,利用倾角/方位角扫描技术对每一个地震道上的每一个采样点进行扫描计算的过程称为倾角/方位角计算控制技术。平滑的三维傅立叶分析可以得到倾角体,瞬时参数分析技术也可以得到[10]。其中,瞬时频率ω可表示为:

| $ \omega \left( {t,x,y} \right) = \frac{{\partial \phi }}{\partial } = \frac{{u\frac{{\partial {u^{\rm{H}}}}}{{\partial t}} - {u^{\rm{H}}}\frac{{\partial u}}{{\partial t}}}}{{{u^2} + {{\left( {{u^{\rm{H}}}} \right)}^2}}} $ | (1) |

式中:ϕ为瞬时相位;u(t,x,y)为输入的地震数据;u H(t,x,y)为u关于时间t的希尔伯特变换。

同理,与瞬时频率相类似,沿x方向和y方向的瞬时波数kx、ky为:

| $ \left\{ \begin{array}{l} {k_{\rm{x}}}\left( {t,x,y} \right) = \frac{{\partial \phi }}{{\partial x}} = \frac{{u\frac{{\partial {u^{\rm{H}}}}}{{\partial x}} - {u^{\rm{H}}}\frac{{\partial u}}{{\partial x}}}}{{{u^2} + {{\left( {{u^{\rm{H}}}} \right)}^2}}}\\ {k_{\rm{y}}}\left( {t,x,y} \right) = \frac{{\partial \phi }}{{\partial y}} = \frac{{u\frac{{\partial {u^{\rm{H}}}}}{{\partial y}} - {u^{\rm{H}}}\frac{{\partial u}}{{\partial y}}}}{{{u^2} + {{\left( {{u^{\rm{H}}}} \right)}^2}}} \end{array} \right. $ | (2) |

视倾角(p,q)可由瞬时频率ω和瞬时波数kx、ky计算得到:

| $ \left\{ \begin{array}{l} p = {k_{\rm{x}}}/\omega \\ q = {k_{\rm{y}}}/\omega \end{array} \right. $ | (3) |

式中:p、q分别为x方向和y方向上的视倾角分量。最后由视倾角求出方位角:

| $ \phi = \arctan \left( {p,q} \right) $ | (4) |

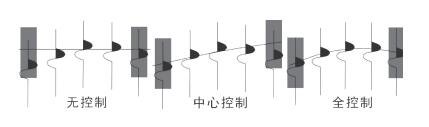

针对不同的地层特征,对倾角/方位角导向体数据可采用不同的控制模式:无控制、中心控制和全控制。图 4显示的为无控制、中心控制与全控制的倾角数据体的对比。无控制只在水平面内进行对比。中心控制模式是指拾取采样点的倾角信息和方位角信息,其只能得到局部的真实倾角信息和方位角信息。全控制模式是指拾取采样道附近的倾角和方位角信息,利用邻近的信息给采样道赋值计算,以此类推,每个道的倾角信息和方位角信息都重新生成。

|

| 图 4 倾角数据体数据驱动方式和无倾角控制方式对比 |

倾角数据体有多种计算方式:BG Fast快速控制法、FFT Standard标准快速傅立叶变换、FFT Combined组合快速傅立叶变换、FFT Precise精准快速傅立叶变换和EVENT同相轴计算方法。依据研究目的和实际地质背景,选择不同算法以及设置不同的计算步长以及指定最大倾角/方位角信息是其中的关键。

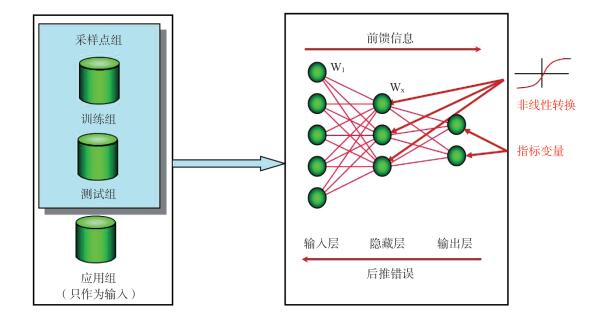

2.2 有监督的神经网络分析方法利用有监督的神经网络分析技术首先需要解释人员在典型的地震剖面进行深入分析,结合地质、地震以及区域背景资料对异常体进行分析研究,判断该异常体是否是气烟囱体。从而在气烟囱体(YES)以及非气烟囱体(NO)上进行地震属性的拾取,进而把拾取的所有地震属性作为一个信号源进行模拟训练,系统内部的神经网络计算技术会根据YES和NO点的相关信息进行优化、排序、归类等一系列计算,最后形成一个最佳预测方案。

图 5为典型的利用神经网络创建目标预测的基本工作流程。黄色椭圆内的内容为用户自定义,蓝色方框内的内容表示数据。

|

| 图 5 神经网络预测步骤示意图 |

在整个预测分析过程中,地震属性的选取非常关键。在气烟囱神经网络训练过程中,需要对拾取样本的所有属性进行拟合误差分析,从而降低误差范围,实现优化最优预测结果。

利用OpendTect平台中神经网络算法对所取样本进行处理分析时,首先需要根据样点个数来设置训练组的使用率(使用率的大小一般取决于样点的个数,一般设置为20%即可),软件会根据训练组的使用率把随机样点分配到两个组别中:训练组和测试组。开始对样点训练后,多层感知器(MLP)经过多次反复循环对数据信息进行模式分析和识别,训练结束后创建输入数据体与气烟囱和非气烟囱输出体之间的关系,也从另一方面进行了监督和后验[9]。用户给属性参数赋值,采样点的属性(属性矢量)会被反馈到未训练的神经网络,这些已知的采样点被神经网络用来学习,通过对预测错误的后推,预测每一个目标体的特征。在最终确定训练参数后,神经网络将被锁定且优化后的神经网络模型将被应用到应用组(图 6)。

|

| 图 6 监督的神经网络结构示意图 |

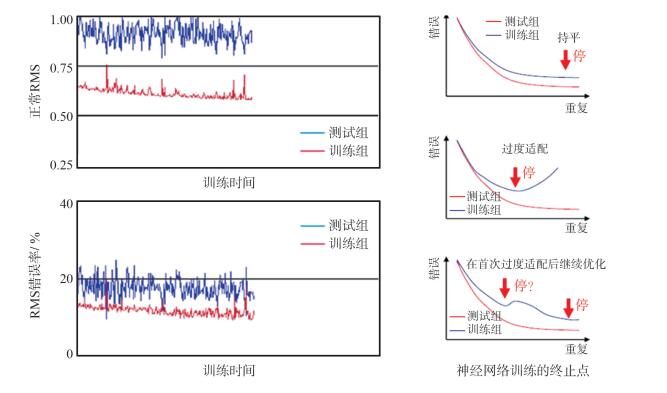

神经网络训练和分析的训练可实时监测,主要用正常均方根曲线和均方根错误率曲线来表示。其中,均方根错误率曲线代表了训练组(红色)和测试组(蓝色)错误的总和,从1(最大错误)到0(最小错误)分布。随着时间的推移这两条曲线逐步走低,如果测试曲线突然走高,说明训练过度,需要重新进行训练。最终,当分类错误没有继续减少,表示训练组和测试组的均方根误差都已经达到最小,训练就可以停止了(图 7)。通常,均方根振幅值在0.8以内是合理的,0.8~0.6表示好,0.6~0.4表示很好,小于0.4则是非常好[9]。另外,神经网络节点中不同的颜色代表了各属性在训练中的权重,颜色越深表示该种属性对气烟囱越敏感。在训练停止后,可以拾取几种权重较大的属性进行气烟囱解释,这时的属性就是最优的地震属性,进而将这些属性运用到整个数据体,最后输出的结果是一个与气烟囱概率大小有关的数值,空间上反映了气烟囱的发生概率以及强度。

|

| 图 7 神经网络训练窗口及训练终止点的判断 |

3 气烟囱体的类型

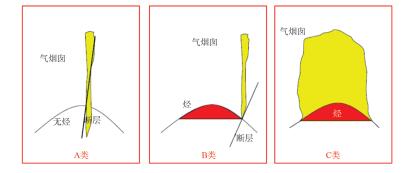

气烟囱体往往有多种表现形式。Statoil(挪威国家石油公司)在分析北海多个油气田烟囱的基础上,根据气烟囱的展布形态和圈闭的关系,将气烟囱体划分为三类:A类、B类和C类(图 8)。其中,A类:油气由构造顶部断层向上逸散,圈闭无工业价值油气;B类:油气仅沿构造侧面断层向上逸散,顶部无逸散,圈闭含油气概率较高;C类:油气仅从上方孔隙度和连通性好的盖层向上逸散,烟囱体呈气云状分布在圈闭上方,油气处于一种动平衡状态,圈闭含油气概率高。

|

| 图 8 气烟囱体的类型 |

4 在A盆地中的应用

A盆地发育多个有利构造圈闭(1号构造、2号构造、3号构造和4号构造),其成藏条件优越,储层和烃类检测存在明显异常,且研究区周边钻探获得了很好的商业发现。本文旨在通过OpendTect平台提供的倾角导向体控制技术(Dip steering)对研究区烟囱体进行识别分析,进一步预测区内大型目标的含油气性,用以降低勘探风险。

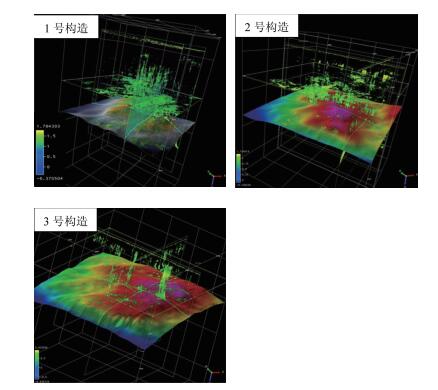

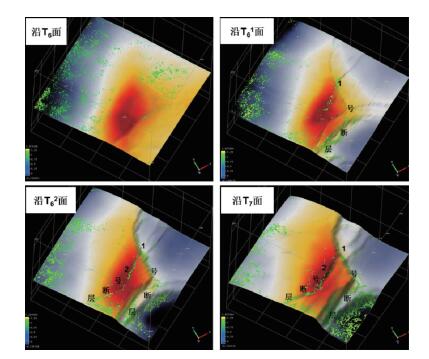

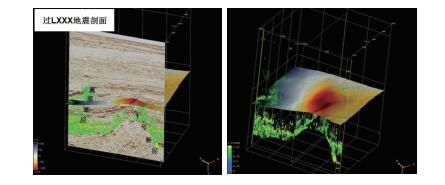

综合分析表明,A盆地内大型目标烟囱效应明显,但具体表现有差异。1号、2号和3号构造在常规地震剖面上都表现为地震振幅减弱,横向连续性降低,地层在纵向上被冲乱等特点,尤其是1号构造甚至出现了地震波组的下拉现象(图 9)。烟囱分析表明,1号构造上部烟囱效应最为明显,主要集中在构造的中南部,2号构造和3号构造上部烟囱效应次之(图 10),且在3号构造上方的海底还发现了丘状麻坑,直径数百米不等,表明垂向上存在某种流体的向上逸散,这些都从侧面证实了构造顶部气烟囱的存在。根据烟囱体的展布形态和圈闭的关系,笔者认为1号、2号和3号构造都属于C类气烟囱,这3个构造顶部均没有明显的断层和裂缝,构造中聚集的气体仅能从上方孔隙度和连通性好的盖层向上逸散,气烟囱呈气云状均匀分布在构造上部地层中,油气处于一种动态平衡状态,预示着圈闭的含油气概率较高。4号构造从T7面到T61面烟囱效应整体不明显,仅在断裂处有少许的气体逸散,到T6面后,构造顶部基本没有烟囱效应,但在构造的西南翼部靠近断裂处一直存在明显烟囱效应(图 11、图 12),这是由于4号构造顶部盖层的封盖条件良好,1号断层和2号断层并未断开上部盖层,圈闭中的气体只能沿着构造翼部的断裂向上逸散,根据烟囱体的展布形态和圈闭的关系,可将它归为B类气烟囱体,同样预示着该构造具有较高的含油气概率。

|

| 图 9 过1号构造的常规地震剖面 |

|

| 图 10 1号构造、2号构造、3号构造顶部的烟囱效应显示图 |

|

| 图 11 4号构造沿层烟囱效应分布图 |

|

| 图 12 4号构造烟囱效应显示图 |

5 结论

(1)基于倾角/方位角导向体控制的气烟囱识别技术作为一种全新的方法,能直接、快速地在地震剖面上识别气烟囱,对油气勘探具有一定的借鉴意义。

(2)A盆地内大型目标烟囱效应明显。虽然它们略有差异,但都表明这些构造具有较高的含油气性。1号、2号、3号构造属于C类烟囱体,4号构造属于B类烟囱体。

| [1] |

张为民, 李继亮, 钟嘉猷, 等. 气烟囱的形成机理及其与油气的关系探讨[J].

地质科学,2000, 35(4): 449-455.

( 0) 0)

|

| [2] |

杨涛涛, 吕福亮, 王彬, 等. 琼东南盆地南部深水区气烟囱地球物理特征及成因分析[J].

地球物理学进展,2013, 28(5): 2634-2641.

doi: 10.6038/pg20130544( 0) 0)

|

| [3] |

苏明, 杨睿, 吴能友, 等. 南海北部陆坡区神狐海域构造特征及对水合物的控制[J].

地质学报,2014, 88(3): 318-326.

( 0) 0)

|

| [4] |

许翠霞, 边海光, 马朋善, 等. 气烟囱的地球物理响应特征及油气勘探[J].

地球物理学进展,2014, 29(4): 1831-1836.

doi: 10.6038/pg20140446( 0) 0)

|

| [5] |

梁全胜, 刘震, 王德杰, 等. "气烟囱"与油气勘探[J].

新疆石油地质,2006, 27(3): 288-289.

( 0) 0)

|

| [6] |

尹川, 张金淼, 骆宗强, 等. 气烟囱模式识别技术在油气运移通道检测中的应用[J].

地球物理学进展,2014, 29(3): 1343-1349.

doi: 10.6038/pg20140348( 0) 0)

|

| [7] |

高磊, 陈文雄, 薛明星. 渤海A油田气烟囱识别及其研究意义[J].

物探与化探,2016, 40(4): 675-680.

( 0) 0)

|

| [8] |

王秀娟, 吴时国, 董冬冬, 等. 琼东南盆地气烟囱构造特点及其与天然气水合物的关系[J].

海洋地质与第四纪地质,2008, 28(3): 103-106.

( 0) 0)

|

| [9] |

杨瑞召, 李洋, 庞海玲, 等. 倾角导向体控制的气烟囱识别技术及其在海拉尔盆地贝尔凹陷中的应用[J].

现代地质,2013, 27(1): 223-230.

( 0) 0)

|

| [10] |

刘伟, 陈学华, 贺振华, 等. 基于倾角数据体的神经网络气烟囱识别[J].

石油地球物理勘探,2012, 47(6): 937-944.

( 0) 0)

|

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37