| 颗粒荧光定量分析技术在致密油藏研究中的应用——以渤南低凸起倾末端B油田沙二段为例 |

随着渤海油田勘探程度越来越高,中深层致密储层油气勘探已成为目前和今后重点的勘探和攻关方向之一。本次研究区B油田沙二段储层碳酸盐含量较高,期质量分数在7%~75%之间,胶结作用强烈,电阻率普遍较高,依靠常规测井资料很难判别致密储层的含油气性。为有效识别致密储层的含油气性,2014年在渤海油田首次应用了颗粒荧光定量分析技术。

颗粒荧光定量分析技术是由澳大利亚CSIRO石油资源部提供的QGF和QGF-E分析专利技术,该分析技术能快速探测储层颗粒中油气包裹体和颗粒表面吸附烃,从而反映储层中油气包裹体丰度及油气的性质,具有相对经济、不破坏样品的优点。其中,QGF技术是一项通过测量石英和长石颗粒中烃类物质被紫外激发光激发出的荧光的强度来探测古油层的技术。由于不同烃类具有不同的光谱特征,利用QGF分析可以帮助识别样品中油气包裹体的存在,也可用于确认油层、水层、古油藏和现今油藏。QGF-E技术是QGF技术的拓展,它测量吸附于储层石英和长石颗粒表面的DCM可溶烃抽提物的紫外激发荧光光谱强度,分析结果可用于勘探和钻井评价中现今残余油层的判定,从而识别古油水界面[1]。本次颗粒荧光定量分析研究中的“古油层”是指储层中含有油气包裹体,可以确定地质历史中发生过油气充注。“残余油层”的定义为在油层泄露后,残留在水层孔隙中,受矿物润湿性、油水两相界面张力和储层孔喉毛细管力等因素控制的不可动的油。由于不同地区受岩性、油气充注速率和沉积环境条件等因素的影响,QGF及QGF-E主要参数反映古油层、现今油层有所差异[2-6]。Keyu Liu等[1]研究认为,古油层和现今油层具有明显QGF光谱,光谱峰介于375~475 nm波长范围;现今油层及残余油层具有明显QGF-E光谱,光谱峰在370 nm波长附近。李素梅等[7]通过统计分析认为,现今油层的QGF-E值一般为40~1 000 pc,而水层样品一般为4~21 pc,低一个数量级;施伟军等[8]认为,对现今油层和古油层样品的分析显示,QGF指数大于6,而水层样品的光谱曲线通常较平坦,接近基线,QGF指数小于6。

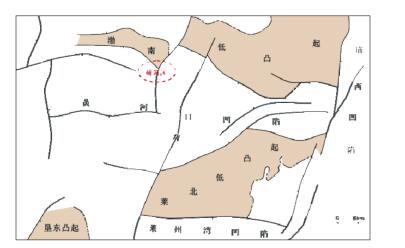

1 区域地质概况黄河口凹陷地理位置上位于渤海南部海域,地质上处于济阳坳陷的东北部、渤中坳陷的南部,夹在渤南低凸起和垦东凸起、莱北低凸起之间,东部为庙西凹陷,西部为埕北凹陷,凹陷总面积约3 300 km2,基底最大埋深约7 000 m。渤南低凸起倾末端是渤南低凸起向黄河口凹陷倾末,三面环洼,构造位置有利,油气运移活跃,成藏条件十分优越(图 1)。

|

| 图 1 渤南低凸起倾末端区域位置图 |

B油田是黄河口凹陷渤南低凸起中一个典型的复杂致密油气藏,由于其主要目的层沙二段埋深大(大于3 600 m),储层物性普遍较差,依靠录井、测井及测试资料判别油气层难度大[9-11]。本次研究利用颗粒荧光定量分析技术,结合录井、测井及测试等相关地质资料,对致密储层含油气性进行精细研究,有效地识别出了现今油层、古油层、残余油层及水层。结合围区烃类包裹体发育特征,恢复了B油田烃类充注史,加深了对该区油气藏的成藏认识。B1井和B2井是B油田同一构造圈闭内的两口探井,其主要含油气层位为沙二段,通过对B2井沙二段3 835~3 937 m井段进行测试,日产水96.96 m3,下部见水层,综合考虑录井、测井、测试及QGF-E分析结果,基本确定现今油水界面在3 890 m左右。

2 样品与实验本次研究11个样品来自B油田B2井沙二段岩心、壁心,其中,1~4号样品为岩心,5~11号样品为壁心,岩性以含砾粗砂岩、中砂岩和细砂岩为主(本文为保证实验数据的可对比性及准确性,未采用岩屑实验数据)。颗粒荧光定量分析(QGF)及颗粒萃取物荧光定量分析(QGF-E)是由澳大利亚CSIRO石油资源部提供的专利技术,本次研究样品数据是由中国石油大学(北京)王飞宇教授分析并提供。样品经过标准化清洗流程,首先,将原始样品经过适当破碎、轻微研磨,然后筛选出80目粒径作为分析样品(0.2~2.2 g),依次用二氯甲烷、双氧水及盐酸对样品进行处理、烘干,最终使岩样呈颗粒状态(通过镜检确定),其主要含有石英和长石,在Varian荧光分光光度计中测定岩样的荧光强度,即可得到QGF分析主要参数QGF Index、最大荧光强度波长(Lam Max)及波长半高宽(Delta Lam)。将上一步得到的岩样用一定体积的二氯甲烷(DCM)抽提,测定抽提液的荧光强度QGF-E及最大荧光强度波长(LamQGF-E)。荧光分析波长为300~600 nm。

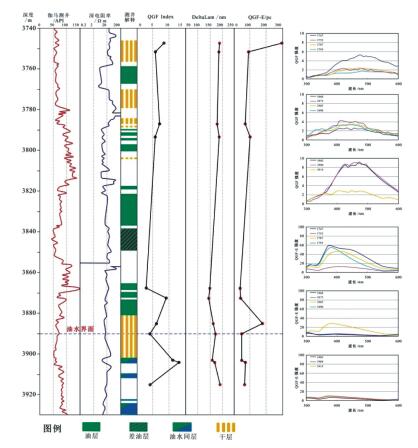

3 结果与讨论 3.1 QGF实验结果与分析B2井沙二段11个样品的QGF实验结果见表 1、图 2,该井QGF Index范围是2.91~12.95,最大值为10号样品(3 904 m),最小值为5号样品(3 868 m)。现今油水界面(3 890 m左右)及以上8个样品中的7个样品QGF Index值大于4,仅5号样品QGF Index值小于4,且7个样品均具有较强的QGF荧光光谱,为古油层或油层特征;现今油水界面(3 890 m左右)之下3个样品的QGF Index值大于4,其中9号、10号样品的QGF Index值分别达到了11.05、12.95,荧光光谱图具有一明显的峰,QGF Max也分别为9.70 pc、9.66 pc,具有强的QGF荧光光谱,为典型的古油层特征。根据11个样品的QGF Index值、荧光光谱特征及邻井B1井同层位的流体包裹体数据(早期GOI为4%±),结合Keyu Liu等前人的研究成果,认为B油田沙二段早期经历了油气普遍充注的过程,未见古油水界面。目前3 901~3 905 m测井解释为油水同层,进而可判断该段现今为“残余油层”。5号样品QGF Index值偏低,仅为2.91,认为是由于储层物性较差(GR值达到150API),导致早期油气难以充注。

| 表 1 定量颗粒荧光检测结果 |

|

| 图 2 B2井砂岩样品QGF、QGF-E分析 |

3.2 QGF-E实验结果与分析

B2井沙二段11个样品的QGF-E实验结果见表 1、图 2,该井QGF-E强度为34.40~291.01 pc,最大值为3号样品(3 747 m),最小值为5号样品(3 868 m)。现今油水界面(3 890 m左右)之上荧光响应普遍较强,QGF-E强度普遍大于65 pc(除5号、6号样品外),尤其7号样品(3 885 m)的QGF-E强度达到了171.48 pc,为典型的油层特征。现今油水界面(3 890 m左右)之下荧光相应均较弱,光谱形态平缓位于基线附近,QGF-E强度均小于68 pc,为典型的水层特征。

不同烃类的QGF光谱特征反映油质由轻至重,光谱向长波长方向偏移,B2井11个样品QGF最大光谱强度Lam Max介于421~488 nm之间,说明早期充注油气偏重。而现今油水界面以上QGF-E最大荧光强度波长LamQGF-E基本介于306~408 nm之间,明显低于QGF的Lam Max,表明晚期充注油气较轻。

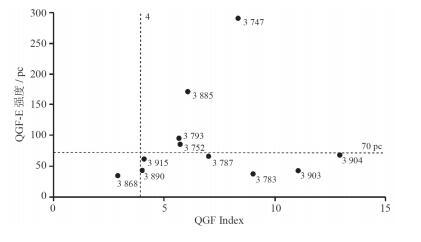

3.3 讨论通过对B油田沙二段11个岩心、壁心样品进行QGF、QGF-E及两者参数匹配关系进行分析,并结合岩矿及流体包裹体发育特征,识别出B油田沙二段致密储层3种油气充注模式:①早晚油气充注型(QGF Index值高、QGF-E值高),岩内主要发育2期次的油气包裹体,第1期次发育于石英次生加大早期或方解石胶结期间,第2期次发育于石英次生加大期后,以第2期为主;②早油气充注型(QGF Index值高、QGF-E值低),岩内主要发育1期次的早期油气包裹体,油气包裹体发育于石英次生加大早期;③未充注型(QGF Index值低、QGF-E值低),岩内未发育明显的油气包裹体。

(1)早晚油气充注型的特点是QGF Index值较高,均大于4,QGF-E值也较高,普遍大于70 pc,说明含油气包裹体多,孔隙中残留油气也多,是大规模成藏期油气充分充注的产物(见图 3右上区)。QGF参数Lam Max值介于442~487 pc之间,而QGF-E参数LamQGF-E值介于380~425 nm之间,吸附烃成分明显不同于包裹体烃成分,表明B油田是由晚期大规模轻质烃类充注成藏。

|

| 图 3 B2井砂岩样品QGF Index与QGF-E强度关系 |

(2)早油气充注型的特点是QGF Index值较高,普遍大于4,而QGF-E值较低,普遍小于70 pc,比如3 903 m壁心样品QGF Index值高达11.05,QGF-E值仅为42.97 pc,说明含油气包裹体多,孔隙中残留油气较少,一般为大规模成藏期油气充注不充分的致密储层,测井往往解释为“干层”(见图 3右下区)。

(3)未充注型的特点是QGF Index值很低,小于4,而QGF-E值也很低,小于70 pc,说明含油气包裹体少,孔隙中残留石油也少,属于油气难以充注的致密薄砂层或水层(见图 3左下区)。如3 868 m壁心样品QGF Index值仅为2.91,QGF-E值仅为34.40 pc,其GR值达到150 API,属于从未充注的致密储层。

4 结论(1)利用颗粒荧光定量分析(QGF及QGF-E),认为B2井沙二段早期经历了油气普遍充注的过程,未见古油水界面,而现今油水界面之下存在残余油层。

(2)B2井11个样品QGF最大光谱强度波长Lam Max普遍大于QGF-E最大荧光强度波长LamQGF-E,反映包裹烃的成分不同于吸附烃,为两期油气充注特征,且晚期充注油气较轻。

(3)根据围区烃类包裹体发育特征,沙二段致密储层油气充注过程可分为三类:早晚油气充注型、早油气充注型、未充注型;结合储层物性分析,认为储层物性的差异演化造成了油气充注过程的不同。

| [1] |

LIU K Y, EADINGTON P. Quantitative Fluorescence Techniques for Detecting Residual Oils and Reconstructing Hydrocarbon Charge History[J].

Organic Geochemistry,2005, 36 (6) : 1023-1036.

( 0) 0)

|

| [2] |

李卓, 姜振学, 李峰. 应用定量颗粒荧光技术恢复塔中地区石炭系油气充注历史[J].

石油学报,2013, 34 (3) : 427-434.

( 0) 0)

|

| [3] |

蒋宏, 施伟军, 秦建中, 等. 颗粒荧光定量分析技术在塔河油田储层研究中的应用[J].

石油实验地质,2010, 32 (2) : 201-204.

( 0) 0)

|

| [4] |

邢恩袁, 庞雄奇, 肖中尧, 等. 利用颗粒荧光定量分析技术研究塔里木盆地库车坳陷大北1气藏充注史[J].

石油实验地质,2012, 34 (4) : 432-437.

( 0) 0)

|

| [5] |

施和生, 吴建耀, 朱俊章, 等. 应用定量荧光技术判识番禺低隆起——白云凹陷北坡残余油藏并重构烃类充注史[J].

中国海上油气,2007, 19 (3) : 149-153.

( 0) 0)

|

| [6] |

李素梅, 庞雄奇, 刘可禹, 等. 一种快速检测油包裹体的新方法——颗粒包裹烃定量荧光分析技术及其初步应用[J].

石油实验地质,2006, 28 (4) : 386-390.

( 0) 0)

|

| [7] |

刘可禹, BOURDETJ, 张宝收, 等. 应用流体包裹体研究油气成藏——以塔中奥陶系储集层为例[J].

石油勘探与开发,2013, 40 (2) : 171-180.

( 0) 0)

|

| [8] |

施伟军, 蒋宏, 席斌斌, 等. 油气包裹体成分及特征分析方法研究[J].

石油实验地质,2009, 31 (6) : 643-648.

( 0) 0)

|

| [9] |

彭文绪, 孙和风, 张如才, 等. 渤海海域黄河口凹陷近源晚期优势成藏模式[J].

石油与天然气地质,2009, 30 (4) : 510-518.

( 0) 0)

|

| [10] |

刘庆顺, 牛成民, 张新涛, 等. 渤南低凸起倾末端白云岩化作用对储层物性及油气成藏控制作用[C]//第七届渤海湾油气田勘探开发技术论文集. 2014: 120-127.

( 0) 0)

|

| [11] |

孙玉梅, 李友川, 龚再升, 等. 渤海湾盆地渤中坳陷油气晚期成藏的流体包裹体证据[J].

矿物岩石地球化学通报,2009, 28 (1) : 24-33.

( 0) 0)

|

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37