| 东海大位移井水基钻井液评价研究 |

国内外的大多数大位移井是用油基钻井液来完成的[1-3] ,只有少数大位移井使用水基钻井液,其技术难点包括钻井液的抑制性、封堵能力、携岩能力和润滑能力等[4-5]。东海T13 井设计井深7 429.9 m,水垂比达2.12,由于海上使用油基钻井液作业成本且环保要求很高,所以,在海上应用较成熟的PEM、平衡水和低自由水等三种钻井液体系中进行评价优选,以满足大位移井作业的要求。

T13 井φ311.15 mm 井段长达3 400 m以上,最大井斜角达74.14°(表 1),T区块已往钻井的井深虽不算很深,但作业过程中还是出现了起下钻遇阻频繁,井壁稳定问题突出;T13 井水平位移接近6 335 m,当量循环密度(ECD)较常规定向井更高,井下钻柱重量大,摩擦阻力大,一旦出现遇阻卡问题,处理的难度要大大高于常规定向井。

因此,有必要优选并改进适合T13 大位移井作业的钻井液体系,在钻前评价体系可行性,力求最大限度地减少井下复杂问题。

| 表 1 T13 井井身结构设计表 |

1 三种水基钻井液体系配方 1.1 PEM 钻井液PEM(Protecting Environment Mud)

钻井液体系是在海油系统内广泛应用的环境可接受的水基防塌钻井液体系,用于中下部井眼段、强水敏性的复杂地层、大斜度大位移井和环境敏感地区的钻井作业。T区块已钻11 口井二开井段均采用PEM 钻井液体系。PEM 钻井液体系配方如下:

0.1%NaOH+0.1%Na2CO3+3%BENTONITE+1%PF-PAC-LV+0.4%PF-PLUS+0.5%PF-XCH+1%PF-TEMP+3%KCl+1%PF-SMP-1+1%PFLSF+1%PF-LPF+1% PF-DYFT-2+2%PF-JLX-C。

1.2 平衡水钻井液平衡水钻井液体系是一种具有强抑制性水基钻井液。其配方如下:

3% 膨润土 + 0.3%Na2CO3 + 0.2%NaOH + 20%HBA + 1%HFL-T + 2%DR-8 + 2%HCM + 5%KCl。

1.3 低自由水钻井液低自由水钻井液体系已在东海大规模应用,其最主要特点为加入自由水络合剂HXY,该络合剂是一种适度交联的聚电解质聚合物,该络合剂在水中离解成阴离子与阳离子,阴离子连接在主链上面,阳离子在阴离子一定范围内自由扩散,形成松散的网络结构。自由水不断进入高浓度网络结构,从而使体系内自由水含量急速降低,因而提高了泥浆体系的抑制能力。其配方如下:

0.3%NaOH+0.2%Na2CO3 + 1% BENTONITE+ 0 . 6%P F -PLUS + 0 . 3%P F -PAC-LV + 1%HXY-3 + 2%PF-FLOCAT + 1%PF-LSF+ 2%HCM + 3%HGW + 2%HSM + 3%KCl+2%PFLUBE+ 3%HPI + 0.4%PF-XC-H。

2 防塌性能评价防塌性能主要测试钻井液的抑制性能,用来评价钻井液侵入泥页岩后泥页岩井壁的稳定性能。研究中使用岩屑滚动回收实验、线性膨胀实验、岩块浸泡强度实验评价钻井液的抑制性能。岩屑滚动回收实验使用滚子加热炉,线性膨胀实验使用常温压膨胀仪及点载荷实验仪进行测试。

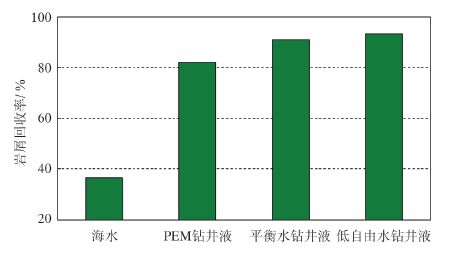

2.1 岩屑滚动回收实验实验条件:温度120 ℃,测试时间16 h,以花港组上段岩屑作为滚动回收样品。

实验结果见图 1。由图 1 可知,低自由水钻井液体系的岩屑滚动回收率高于其他两种体系。

|

| 图 1 滚动回收实验数据 |

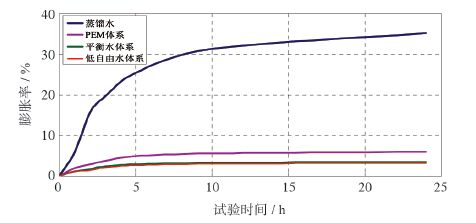

2.2 常温压膨胀实验

实验条件:温度常温,测试时间16 h,膨润土。实验结果见图 2。试验结果显示纯水对岩屑分散能力最强,PEM 钻井液体系对泥页岩抑制性在很大程度上有所提高,比水对泥页岩的抑制能力提高了近7 倍。平衡水钻井液体系抑制性能优于PEM 钻井液体系,抑制能力比PEM 体系强约1 倍,低自由水体系抑制岩屑分散能力与平衡水体系相当。

|

| 图 2 膨润土在不同钻井液中膨胀率随时间变化规律 |

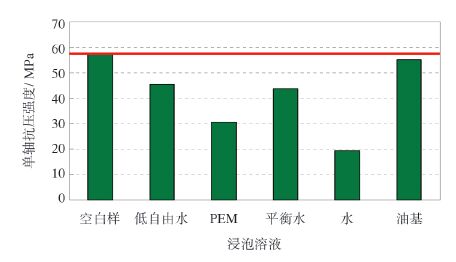

2.3 点载荷实验

使用该油田岩心制成岩块进行点载荷试验,分别使用低自由水、PEM、平衡水、蒸馏水、油基泥浆浸泡岩块24 h后测定强度。

试验结果见图 3。岩块浸泡试验显示油基泥浆浸泡岩块后强度基本不变,使用蒸馏水浸泡后强度降低至原强度的约1/3,说明浸泡试验准确度较高。对比低自由水、PEM、平衡水三种体系泥浆,低自由水泥浆强度浸泡后降低最少,降低约21%,平衡水泥浆次之,PEM 泥浆强度降低较多,约降低47%。

|

| 图 3 岩块浸泡不同溶液试验强度 |

2.4 小结

上述三种试验评价均证明低自由水体系与平衡水体系抑制性能相当,但是低自由水体系要略好于平衡水体系,PME 体系较前两者抑制性能要差。

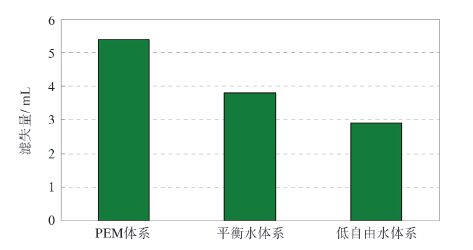

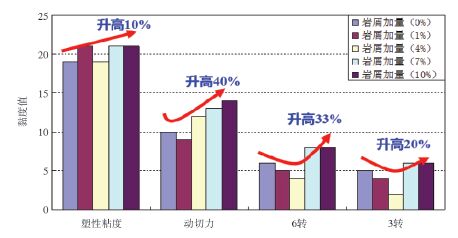

3 封堵性能评价采用中压滤失试验与高温高压滤失仪评价钻井液的封堵性能。中压滤失试验使用滤纸模拟地层,滤纸上面所形成泥饼模拟井壁表面外层泥饼,可模拟致密地层封堵情况。高温高压滤失岩石使用石英砂床模拟地层,钻井液在石英砂内部及表面分别形成内外泥饼,可模拟渗透性砂岩地层封堵情况。根据SY/T5241—91 水基钻井液用降滤失剂评价程序,高温高压滤失评价使用砂床代替滤纸模拟地层进行封堵试验,砂床为80~100 目砂。

3.1 中压滤失试验试验条件:常温,压差0.69 MPa,测试时间30 min。

试验结果见图 4。

|

| 图 4 中压滤失试验结果 |

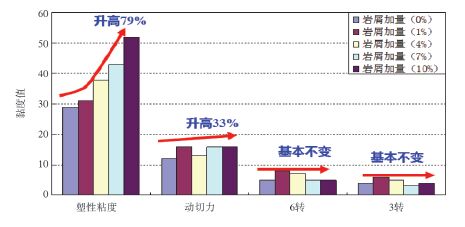

3.2 高温高压滤失试验

试验条件:温度120℃,压差3.5 MPa,测试时间30 min。

试验结果见图 5。

|

| 图 5 高温高压滤失试验结果 |

3.3 模拟堵漏试验

试验条件:温度120 ℃,压差3.5 MPa,测试时间30 min。

试验材料:80~100 目砂,等效渗透率约15.9μm2。

试验结果见图 6。

|

| 图 6 模拟堵漏试验结果 |

3.4 小结

从滤失试验及封堵试验看,PEM 体系、平衡水体系、低自由水体系封堵性能均较好,在渗透性砂岩地层,三种体系都能在10 cm 内有效封堵地层。对比三者砂床侵入量,可以看出低自由水体系封堵效果最好,其5 cm 砂床及10 cm 砂床侵入总量相比平衡水体系要降低约25%。

4 流变性能评价对三种钻井液体系的流变参数进行了测定,结果见表 2。

| 表 2 三种钻井液体系流变参数 |

从流变性能看,三种体系均具有较好的流变性,根据原定配方配制出的体系中PEM 体系黏度最低,低自由水体系与平衡水体系黏度相当。体系黏度由反映颗粒间摩擦力的塑性黏度及处理剂相互交联所形成的动切力共同构成,体系中只有动切力能够起到悬浮、携带岩屑作用,因此,从这个角度评价动切力越大越好,但是,动切力过大导致开泵困难、井内激动压力过大、ECD 增加等,因此,一般保持动切力与塑性黏度比值在0.4~0.8之间比较合适,三种体系均在合适范围之内,但低自由水体系低转速下黏度最高,初/ 终切力也最大,对于大位移井,因携岩压力较大,因此,将切力调大一些以便达到清洁井眼的要求。从大位移井清洁井眼的角度看,低自由水体系更适用于大位移井。

5 减阻性能评价对于大位移井,润滑性能至关重要,润滑性好的钻井液可以大幅度降低钻具与井壁间的摩擦,降低起下钻、钻进过程中的摩阻及扭矩,大大提高钻机钻井能力,防止钻具粘卡及其它井下复杂情况。对三种水基泥浆进行润滑性测定,使用仪器为极压润滑仪,润滑仪滑块及固定块模拟着钻具及井壁,在两者之间加上444.8 N压力,测试60 r/min 时两者之间的润滑系数。另外,钻井液体系中加入油服常用的水基钻井液润滑剂GRA,加量1%、2%、3%,测试润滑剂降低摩阻的能力。

结果见表 3。

| 表 3 润滑剂GRA 润滑性能评价 |

从润滑性能评价中可以看出三种钻井液体系润滑性能均较好,一般水基钻井液润滑系数均大于0.2,而PEM 体系钻井液润滑系数仅为0.15,平衡水钻井液与低自由水体系仅为0.09,基本达到油基钻井液润滑能力。另外,随着润滑剂加量的升高能够提高钻井液减阻性能,但是,润滑剂的减阻性能有一个极限值,可以看到加量提高很多后,对于润滑性较好的低自由水体系、平衡水体系润滑性能的改善已经相当平缓,平衡水体系的润滑性虽有所降低,但是润滑剂加量也已经极大,而且润滑性能只是维持在平衡水与低自由水体系的极值。还应注意,地面测试的润滑系数与井底润滑系数是有所差别的,因此,使用水基钻井液时,现场应备足润滑剂。

6 抗污染性能评价抗污染性能是钻井液重要性能之一,在大位移井钻井液体系内钻屑含量要高于普通井,钻屑含量高后易导致钻井液黏度上升,切力上升,从而导致ECD 过高,构成对排量的限制而使携岩能力不断下降,易导致卡钻等复杂事故,增加钻井液摩阻系数,因此,评价抗污染性很有必要。

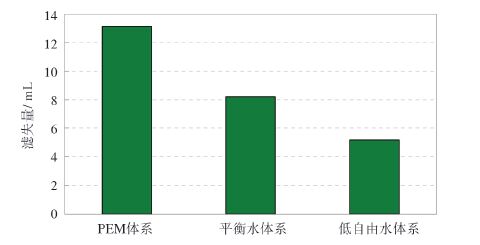

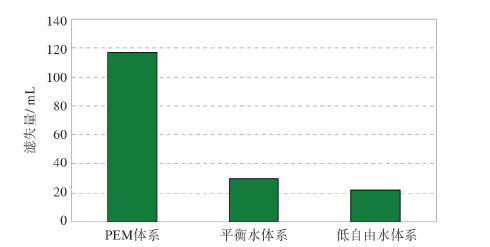

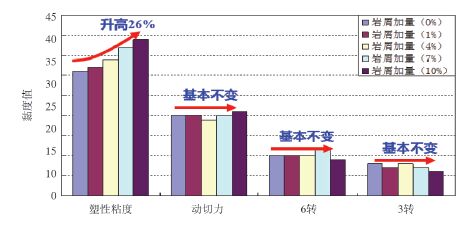

在PEM 体系、平衡水体系、低自由水体系中加入不同量岩屑来评价其抗固相污染能力。岩屑为使用高速粉碎机粉碎后过150 目筛网的地层岩屑,加量分别为1%、4%、7%、10%。

|

| 图 7 PEM 体系抗污染性能 |

|

| 图 8 平衡水体系抗污染性能 |

|

| 图 9 低自由水体系抗污染性能 |

抗污染性能试验结果显示PEM 钻井液体系在钻屑侵入后黏度略有上升,动塑比升高,6 转及3 转读数升高,说明PEM 体系在钻屑侵入后,体系的网架结构并没有因为钻井液的侵入而受影响,能够较好地保持未污染的状态。平衡水钻井液体系在钻屑入侵后体系黏度上升较多,平衡水抗钻井液污染能力较差。低自由水体系在岩屑量增加过程中,表观黏度及塑性黏度上升,动切力和低转速黏度基本维持不变,钻屑的加入并没有对体系内聚合物的网架结构产生不利影响,仍保持了较高的容纳钻屑能力。

7 结论(1)系统性地对三种水基钻井液体系在防塌性能、封堵性能、流变性能、减阻性能、抗污染性能进行了评价及测试,综合评价表明,低自由水体系在三者中性能最好,最适于东海T13 大位移井的钻井作业。

(2)同油基泥浆相比,水基钻井液在抑制能力与润滑性能等方面还是有所欠缺的。因此,实际作业过程中还需在防塌性能、润滑性能等方面对低自由水钻井液体系进一步优化,以使该体系更好地满足钻大位移井作业的要求。

| [1] |

义脑, 等.

国外大位移井钻井技术[M]. 北京: 石油工业出版社, 1998 : 14 -16.

( 0) 0)

|

| [2] |

CAMERON C. Drilling fluids design and management for extended reach drilling[C]. IADC/SPE 72290, 2001.

( 0) 0)

|

| [3] |

沈伟. 大位移井钻井液润滑性研究的现状与思考[J].

石油勘探技术,2001, 29 (1) : 25-28.

( 0) 0)

|

| [4] |

HEMPHILL T, Pogue T. Field application of ERD hole cleaning modeling[C]. SPE/IADC 37610, 1997.

( 0) 0)

|

| [5] |

JUDZIS A,JARDANEH K,BOWES C. Extended reach drilling:managing networking, guidelines, and lessons learned[C]. SPE/IADC 37573, 1997.

( 0) 0)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36