| 南海西部油气田复杂储层建模难点与技术应用 |

地质建模是从三维角度对地质体进行定量描述的技术。储层三维地质建模技术是油田开发生产和研究工作的基础,是油藏描述的最终成果[1]。如何将储层构造信息、各种地质信息、地震信息和地质认识有机融合到地质模型中[2],从三维空间定量揭示储层分布特征,描述储层结构非常关键。储层地质建模的目的是表征储层结构(沉积相、岩相)及储层参数的空间分布和变化规律,其核心是储层属性参数(如孔隙度、渗透率、饱和度)的预测和描述[3-5]。储层地质模型从成果上来讲,分为构造模型、相模型、属性模型,其中构造模型主要定量表征断层空间形态和地层的空间展布;相模型主要表征沉积相或岩相的空间分布,描述储层非均质性;属性模型反映空间上储层物性的差异,属性模型往往是在相模型的基础上,通过相控属性模拟得到。油藏地质模型是一个描述油藏地质特征和储层物性的三维网格数据体,建立高质量的地质模型是进行油藏精细管理和高效开发的关键[6-7]。

针对复杂构造建模研究是地质建模研究工作需要解决的问题之一。南海西部油田存在大量构造比较复杂的油气藏,如北部湾盆地许多研究区,含油范围内断层多,纵向不同层位产状变化大,继承性差;其中部分油田还存在多重削截断层,这些复杂构造在地质建模过程中,一方面严重影响网格质量,容易产生过多的三角型网格和畸形网格,另一方面容易导致地质模型的局部构造失真,与地球物理深度构造图不匹配;从地层的复杂性来看,莺琼气田海底扇沉积类型发育,存在很多冲蚀水道,超覆、剥蚀型的地层接触关系对三维构建也是地质建模的一个难点,复杂的地层接触关系,给准确的地质模型砂岩厚度展布和垂向网格划分,岩性边界处的网格处理增加了难度。

南海西部油田沉积相类型多样,对于北部湾盆地的陆相扇三角洲及辫状河三角洲沉积,储层非均质性强,横向变化快;在文昌油田群,虽然以海相砂岩为主,但砂岩内部存在为数众多的钙质隔夹层,钙质夹层往往厚度较薄,且横向不稳定,对比性差,对隔夹层的认识和预测,一定程度上制约了对剩余油分布及增产措施的研究。从相建模的角度而言,如何选取合适的趋势约束和井间预测,提高相建模和层内夹层建模的精度,也是生产中亟待解决的问题。

在多年的油田地质及储层地质建模研究中,针对各种复杂类型的油气藏,形成了一系列行之有效的储层建模技术手段,提高了储层地质模型的质量和模型精度。本文以南海西部一些典型油气田为例,系统剖析和总结复杂储层地质建模中所采用的技术方法。

1 复杂构造建模技术构造建模是储层地质建模的研究内容之一,构造模型分为断层模型和层面模型,两者组成了地层模型。构造模型的精确表征一方面要求准确表征断层组合和局部构造形态,另外对于地层结构较为复杂的油气藏,要精确表征地层接触关系及复杂岩性体。高质量的构造模型网格规则,构造及地层框架符合地球物理认识及地质认识,为后续的相建模及属性建模研究打下良好基础。

1.1 复杂断块构造建模研究手段常规的构造建模往往基于各层断层边界,进行垂向及平面组合来表征断面形态的空间变化,通过添加趋势线的手段进行适当的网格质量控制。在由断层所引起复杂构造情况下,往往造成构造模型网格的扭曲,局部构造的失真,断层附近容易出现异常的畸形网格,导致数模过程中不收敛,如研究区断层众多且纵向继承性差时,或者花状断层、“λ”式接触关系的断层、多级削截断层发育时,通过常规方法,难以保障构造模型网格质量。

在南海西部油田复杂构造建模过程中,针对网格容易扭曲的地方除了结合常规构造建模方法设置趋势线、引导网格分布之外,还在趋势线控制不住的地方设置虚拟断层;针对多重削截及“λ”式接触关系的断层,采用断面阶梯化网格技术大大改善网格质量,使削截断层尤其是靠近削截边界附近的网格更为规则。油藏数值模拟表明,良好的网格质量,准确表征了储层内部的流动特征,为油藏数模的收敛性提供了有利保障。

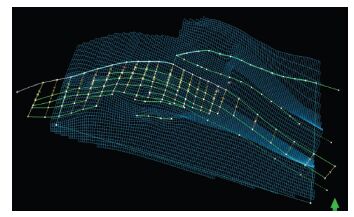

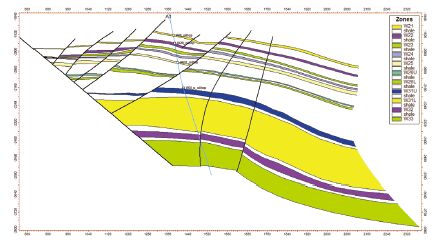

图 1和图 2 是涠洲A油田,纵向上建模层位为11 个油组,油田范围内有探井、评价井及开发井合计10 口,大部分开发井在不同层位存在断点,模型工区10 组削截断层被油田北部的主断层所截断,该断层南部的这些削截断层在不同层位数目不一致,部分层相邻断层之间的距离甚至小于50m,这种模式下常规建模手段容易导致小断块之间构造缺失及上下层面交叉问题,同样,网格也容易导致不规则。在建模研究中,结合地球物理断层解释和井上断点分布,理顺断层之间的接触关系,除了保证各削截断层的削截线相互重合外,在油田东部还设置了一条虚拟断层来控制网格质量。垂向针对薄层,进行厚度图控制内插的构造层面走势。通过上述手段,较好地解决了该油田的构造建模难题。

|

| 图 1 涠洲A油田多组削截断层网格化 |

|

| 图 2 涠洲A油田构造模型剖面 |

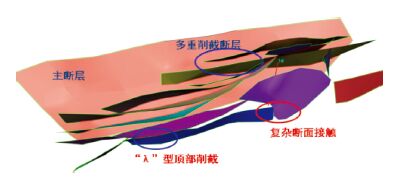

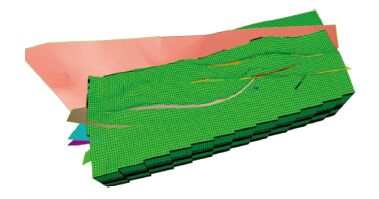

图 4和图 4 是涠洲B油田,该油田只有1 口评价井,但构造更为复杂,除了存在多重削截断层外,还存在顶部“λ”削截断层,同时还有一组复杂的断面接触,一组断层在断面的底部和顶部分别连接两条断层,且这两条断层的产状变化较大。常规的建模方式难于处理这类断层,在该油田的建模研究过程中,采用阶梯化网格技术,较好地解决了复杂削截断层和复杂断面接触部分的网格质量,保障了模型网格的规则性,提高了模型质量。

|

| 图 3 涠洲B油田断层空间组合 |

|

| 图 4 涠洲B油田构造模型网格 |

1.2 复杂地层接触关系空间构建

除了因断层引起的复杂构造建模难度较大,当研究区存在多套地层的超覆、剥蚀关系时,地层模型的空间构型也是地质建模的一大难点。这类模型与传统的层状模型区别较大,以地层超覆为例,当存在多层超覆情况下,不同层的超覆线边界各不相同,在空间上要构建出多层的楔形体形态,需要对层面和地层厚度进行处理。

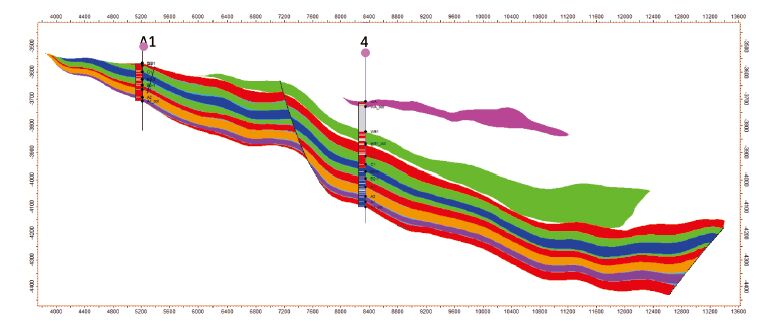

以崖城A气田为例(图 5),该气田顶部存在一个超覆的楔形体地层,处于泥岩背景当中,其下覆为9 套地层单元,纵向上表现为自底部到顶部先逐步超覆再逐步剥蚀的一套地层序列。在地层模型构建过程中,采用尖灭线控制地层厚度变化,层面进行合理的上超、下超、削截终止处理,搭建起地层超覆、剥蚀的地质模型,从而准确表征地层接触关系和地层厚度空间展布(图 5)

|

| 图 5 崖城A气田地层模型剖面 |

2 精细相建模技术

建模方法和技术的选择,对相模型建立的成功与否起着决定性的作用。当前,随着人们对模型预测性要求的提高,确定性建模方法已很少使用,而普遍使用的是随机或随机与确定性相结合的建模方法[8-9],随机模型包括基于目标和基于象元两种,对于复杂储层而言,非均质性强,岩性变化快,在建模过程中需要综合利用储层反演、沉积相研究、地质认识成果、生产动态等多方资料,建立较为准确且预测性强的相模型。油田开发过程中好的相模型一方面要表达地质认识,另外一个层次是要求模型有一定的预测性。

基于目标的模拟方法是结合目标体的形态特征参数及形态组合进行空间模拟;基于象元的模拟方法是采用网格单元构成空间的相分布,采用多种趋势如垂向、平面等约束网格单元的空间分布密度和组合特征。在相建模各种方法中,常规的相建模方法是采用各种地质趋势约束,如垂相相比例趋势、平面相的百分比分布趋势和井点相数据来尽可能使相模型更接近地质认识。传统的相建模技术基于密井网条件下可以做到较为精细,但是在海上油田地质建模井网密度控制不足的情况下,进行精细相控建模有一定难度。

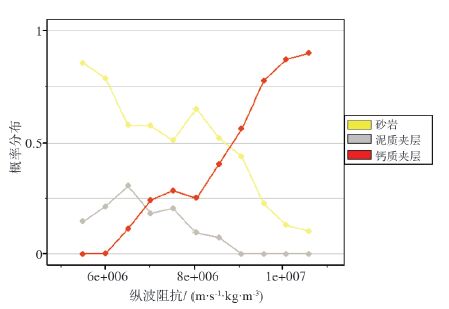

在海上油田井网较稀的情况下,进行精细相建模必须依赖于地震反演手段。地震反演是一种非常有效的储层预测手段,是将反映界面信息的地震反射剖面转换为反映地层信息的波阻抗剖面的一项储层地震预测技术[10]。在可靠反演成果基础上,如果有效的通过岩相或沉积相与波阻抗体建立概率统计关系,势必会大大增强相建模的精度;如果在结合地震基础上,进一步根据生产动态或地质认识设置连通概率约束,相建模的精度会进一步提高。

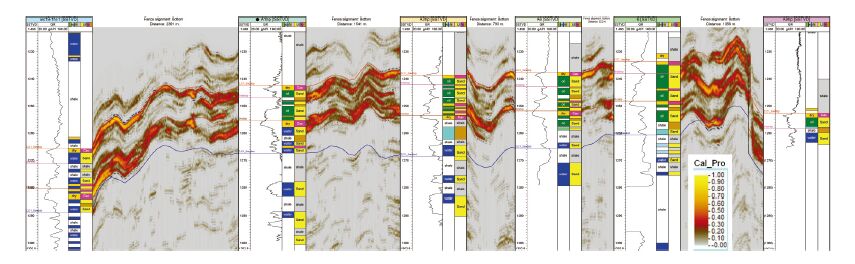

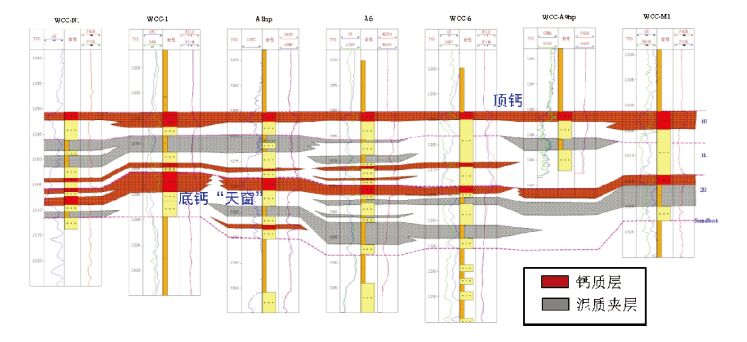

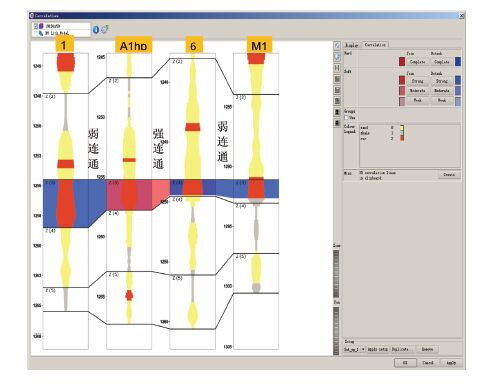

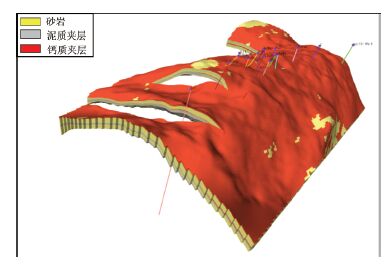

在南海西部油田精细相建模的实践中,创新性采用将地震统计反演的钙质层概率体转换到深度域指导连井不稳定夹层对比、联合生产动态分析成果和深度域地震反演体趋势确定井间连通概率的方法,实现了对层内夹层的精雕细刻,相模型在准确描述层内夹层和预测其空间分布方面取得了良好效果。

以文昌C油田为例,文昌C油田ZJ2I油组为潮坪相沉积,砂体分布稳定,油组顶部发育一套钙质层,较稳定分布,油组中部发育一套钙质夹层(底钙层),位于油水界面附近,一定程度上抑制了底水的上升,但底钙层平面上表现为“隔而不死”的状态,生产动态表明一些位置可能具有渗透性,存在“天窗”,但从目前井上来看所有井都钻遇隔夹层,厚度在0.4~4 m,因此,对于钙质层哪些地方存在天窗认识不清,制约了该油田后期挖潜和方案调整。

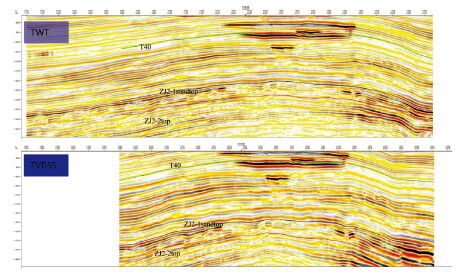

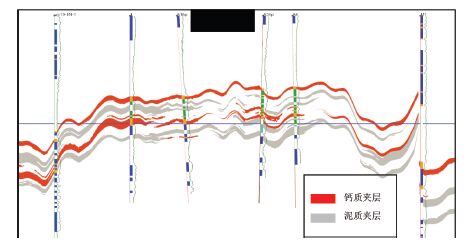

针对隔夹层精细雕刻,采用基于储层地质建模的井-震一体化研究平台,在精度较高的地质统计学反演成果基础上,建立合理速度模型,将地震数据和反演波阻抗数据体、反演钙质层概率体转换到深度域(图 6、图 7),指导连井的隔夹层对比(图 8),结合地球物理预测趋势和生产动态,重新确立了研究区的隔夹层对比模式(图 8)。

|

| 图 6 文昌C油田地震数据体时-深转换 |

|

| 图 7 转换到深度域的钙质层概率体 |

|

| 图 8 基于深度域钙质层概率体预测趋势指导下的连井钙质层对比 |

从新的隔夹层认识模式可以看出,该油组上部的“顶钙”层在井间分布较为广泛,而在油水界面附近的底钙层虽然在各井都有钻遇,但概率体反演上部分井间存在“天窗”,这也与生产动态的见水规律较为吻合。底钙层之上,存在一些不连续的局部钙质层。

以RMS软件为平台,选择基于目标模拟算法,通过岩性垂向比例约束、平面概率趋势约束和井间连通概率约束(图 9)、地震体岩性概率趋势约束(图 10)等多种手段,采用基于目标的模拟方法,实现了对隔夹层的定量化表征(图 11)。定量化雕刻的隔夹层,反映了泥质夹层的空间发育情况和钙质层在某些井附近存在的“天窗”(图 8),从而准确预测了潮坪相砂体内部的夹层分布(图 12),不仅反映了底钙层的“天窗”,也反映了油组油水界面上一些不稳定夹层和随机夹层的分布情况;预测的夹层展布与生产动态的见水情况吻合度较高,以此为基础开展的数值模拟也取得了较高的精度。

|

| 图 9 井间连通概率约束 |

|

| 图 10 反演波阻抗与岩性的概率统计关系 |

|

| 图 11 岩性模型三维图 |

|

| 图 12 精细的隔夹层相模型剖面 |

3 模型不确定性分析及建模数模一

体化模型筛选油田开发过程中,从初期的储集层地质基础研究到建立三维静态储集层地质模型以及在此基础上的油藏动态模拟都包含许多不确定性[4, 11-12]。

地质建模的目的是为油藏数值模拟提供适当规模的、能够精细反映地下地质特征的油藏静态参数模型。通过设计合理的数值模拟网格,进行适当的三维精细地质模型到油藏静态参数模型的转换,基于地震、测井和地质综合一体化的储层精细建模化,为应用数值模拟进行拟合与预测油藏动态提供了可靠的地质基础[13]。但由于对地下储层的认识有很大的不确定性和随机性,因此地质模型尽管用了许多约束条件,只能不断减小而无法消除不确定性。目前相控随机模拟越来越得到广大地质建模研究人员的推崇和普遍使用,但是在随机模拟过程中,由于各种因素的限制,储层参数本身的不确定性和模拟参数的不确定性,往往会导致不一样的结果,随机模拟往往会产生多个地质模型,究竟何种结果更贴近地下情况,哪种地质模型是最优的,需要进行模型不确定性分析和进行模型的筛选。

地质模型建立的最终目的是为了油藏数值模拟使用,如果有从地质建模到油藏数模一体化的流程,势必对于地质模型的筛选,对于提高油藏数值模拟的精度,对于地质模型参数合理调整,起到更为便捷、更为高效的作用。

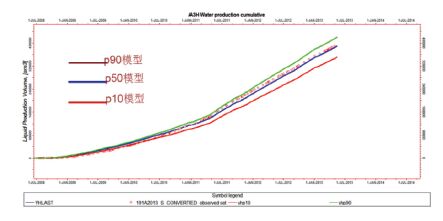

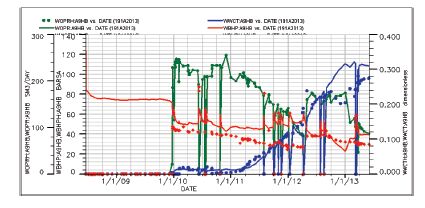

在文昌C油田的地质建模过程中,在相模型确定的基础上,采用随机模拟算法,对属性模型进行多次随机模拟,并计算每一个实现的储量,得到不同模型的概率储量分布。取三个概率储量特征值P90、P50、P10 对应模型作为BaseCase(低方案)、MidCase(中方案)、HighCase(高方案)存储出来,进一步进行模型优选。将三种方案的模型,导入到Petrel-RE 工区,采用黑油模型进行快速历史拟合,对比三种模型,P50 储量对应的实现与生产数据拟合较好(图 13),因此优选P50 模型对应的实现为推荐模型。油藏数模也证实了推荐模型取得了比较高的历史拟合精度(图 14),方案实施取得了良好的效果。

|

| 图 13 三种方案的模型历史拟合情况 |

|

| 图 14 推荐模型历史拟合情况 |

4 结论

(1) 针对复杂断层构造建模,结合断层解释可以有效理清断层空间接触关系;采用趋势线和虚拟断层控制网格可以提高构造建模的网格质量;采用阶梯化网格可以有效解决复杂接触关系断层的构造建模;采用尖灭线和地层厚度共同控制,可以有效解决复杂接触关系地层的建模难题。

(2)在高精度可信反演成果基础上,通过合理的速度场转换到深度域,对于辅助地层对比和夹层对比可以取得良好效果,采用连通概率约束和反演体空间概率约束可以得到较为精确的相模型。结合高精度的地震反演成果和交互式的人为设置的井间连通性的认识可以有效提高相建模的精度。

(3)通过地质模型不确定性分析,结合快速数模,从指标的初始拟合精度,可以辅助进行地质模型的筛选,最后为油藏数值模拟提供推荐模型。基于该模型的油藏数值模拟取得了良好的效果,模型可靠性和预测性更强。

| [1] |

杨辉廷, 颜其彬, 李敏. 油藏描述中的储层建模技术[J].

天然气勘探与开发,2004, 27 (3) : 45-48.

( 0) 0)

|

| [2] |

窦松江, 孙超囡, 贾玉梅, 等. 滩海油田开发初期的地质建模研究[J].

海洋石油,2008, 28 (1) : 13-18.

( 0) 0)

|

| [3] |

裘怿楠. 储层地质模型[J].

石油学报,1991, 12 (4) : 55-62.

( 0) 0)

|

| [4] |

裘怿楠, 贾爱林. 储层地质模型十年[J].

石油学报,2000, 21 (4) : 101-104.

( 0) 0)

|

| [5] |

吴胜和, 金振奎, 黄沧钿, 等.

储层建模[M]. 北京: 石油工业出版社, 1999 : 114 -115.

( 0) 0)

|

| [6] |

孙业恒. 油藏地质模型质量控制与验证方法[J].

断块油气田,2011, 18 (1) : 43-46.

( 0) 0)

|

| [7] |

张岚, 黄凯, 张建民, 等. BZ油田浅水三角洲储层地质建模研究[J].

海洋石油,2012, 32 (3) : 33-38.

( 0) 0)

|

| [8] |

吕坐彬, 赵春明, 霍春亮, 等. 精细相控储层地质建模技术在老油田调整挖潜中的应用——以绥中36-1油田为例[J].

岩性油气藏,2010, 22 (3) : 100-104.

( 0) 0)

|

| [9] |

计秉玉, 赵国忠, 王曙光, 等. 沉积相控制油藏地质建模技术[J].

石油学报,2006, 27 (增刊) : 111-114.

( 0) 0)

|

| [10] |

方小宇、姜平, 欧振能, 等. 融合地质建模与地震反演技术提高储层预测精度的新方法及其应用[J].

中国海上油气,2012, 24 (2) : 23-26.

( 0) 0)

|

| [11] |

TYLER K J, OMDAL S. Faster history matching and uncertainty in predicted production profiles with stochastic modeling[C]. SPE 26420, 1994.

( 0) 0)

|

| [12] |

姜汉桥, 谷建伟, 陈民锋, 等. 时变油藏地质模型下剩余油分布的数值模拟研究[J].

石油勘探与开发,2005, 32 (2) : 91-93.

( 0) 0)

|

| [13] |

霍春亮, 古莉, 赵春明, 等. 基于地震、测井和地质综合一体化的储层精细建模[J].

石油学报,2007, 28 (6) : 66-71.

( 0) 0)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36