| 基于Fluent软件的水下采油树流场分析 |

2. 上海海事大学海洋科学与工程学院,上海 201306

2. College of Marine Science and Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China

我国深水海域幅员辽阔且蕴含丰富的油气资源,尤其在有“第二个波斯湾”之称的南海,其石油地质储量约占到中国总资源量的三分之一,但中国在南海的开发却极其的有限,主要原因是我国没有先进的海洋技术和海洋装备[1]。水下采油树作为海洋油气田开发不可或缺的设备,在水下生产系统中起着至关重要的作用[2-5]。要想实现深水石油的开采,必须具备完整的水下生产系统。水下生产系统包括井口设备、采油树、管汇、基盘、控制系统、脐带管、管线、增压系统和水下处理系统等[6]。近年来,水下采油树的使用量逐年大幅增加,水下采油树是水下生产系统中的核心设备,它的工作状态好坏决定了整个水下生产系统的生产效率。

长期以来,水下采油树的关键技术被美国FMC、Cameron和挪威Aker Kvaerner Subsea三大厂商所垄断,这三家公司占有世界采油树市场90%以上的份额[7]。我国深水石油的开采起步晚,技术不全面,对深水采油树的开发受限于国外的技术垄断。因此,对于深水采油树的研究是深水石油开采的重要步骤,深水采油树技术的国产化对于推动我国的海洋强国建设有着十分重要的意义。

1 CAE分析内容及方向概况 1.1 分析内容水下采油树主要由采油树本体、阀(或者阀组,如有驱动器,包括驱动器)、连接器、油管挂、采油树帽、油管、采油树支架、采油树导向架等部分组成。本文主要对水下采油树本体进行CAE分析。通过采用CFD软件FLUENT6.3版本对采油树本体流场、温度场的CAE分析,评定流体流动和分布特点。

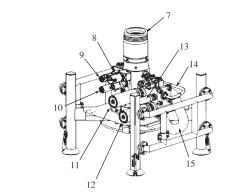

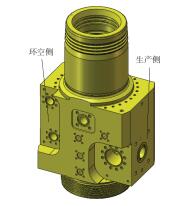

水下采油树的种类很多,按照安装方式可以将其分为立式采油树和卧式采油树两种[8],本文所研究的水下采油树为卧式采油树,其特点是油管悬挂器在采油树本体内,采油树的阀组位于油管悬挂器的侧面,生产油管和油管悬挂器的安装要后于水下采油树自身[9]。基本结构类似于图 1。

|

| 图中:7.再入接口;8.环空抽吸阀;9.环空翼阀;10.环空主;11.主阀;12.翼阀;13.转换阀;14.转换流动回路;15.生产出口 图 1 卧式采油树简图 |

水下采油树本体,其外观如图 2所示。在API 17D中,其属于阀组范畴。生产侧为生产主阀所在侧,其连接生产翼阀阀组;生产侧对侧为环空侧,为环空主阀所在侧,由环空跨接管连至生产翼阀阀组。

|

| 图 水下采油树本体 |

1.2 水下采油树工况

在本文中,水下采油树以节流阀作为整棵树的上下游分界,以流进节流阀的一端为上游,流出节流阀的一端为下游。上下游油管流道由5-1/8"变为4-1/16"。

本文分析研究的水下采油树为采气树,但在实际工作过程中,流道内流过的为气液混合相(CO2含量较高,基本没有H2S),其设计使用寿命为20年,设计水深为500 m。

在流体流过节流阀时,特别是气体,流过节流阀,由于压差的存在,将产生绝热节现象,即焦耳—汤普生效应。节流阀及节流阀下游的设备将受到此低温效应的影响。

因此,上游主要设备(指与流体接触的设备)额定设计温度为-18~121℃,下游设备额定设计温度为-46~121℃。

本文分析研究的水下采油树的额定压力为69.0 MPa,测试压力为103.5 MPa。实际上,由于节流阀的节流作用及流道孔径由大变小,都导致下游的压力变小,也就是说,在上游负荷达到额定工作压力的时候,下游设备并没有达到额定工作压力。

1.3 分析方向根据给定的工作环境,分析各组件关键部位在各种工况下流场、温度场的变化规律。

(1)流场模拟分析

在采油树周围方圆数千米的地方,常常可以听到井内传来剧烈的声响,这是由于井内压力的不稳定造成的。在井内,井压存在剧烈的波动。由于井压的剧烈波动,带来流场的不稳定,流速时快时慢,同时由于流道直径的变化,造成流场状态的不断变化。不稳定的流场,特别是湍流的存在,很可能极大地削弱流体的流动能力,甚至无法流出,最终影响采油树的产能。

(2)温度场分析

温度场也是影响采油树使用性能的重要因素。当结构体系的温度发生变化时,结构就会膨胀或者收缩,若结构上各部分的膨胀或者收缩程度不同,或者结构膨胀或收缩受到限制,就会产生热应力[10]。热应力是指,温度改变时,物体由于外在约束以及内部各部分之间的相互约束,使其不能完全自由胀缩而产生的应力[11]。同时,过高或过低的温度,往往还影响着构成零部件的材料的机械性能的改变。另外,由于流道的改变,也会引起温度的变化。

1.4 设计要求此文件的CAE分析和结果要满足合适的API 6A的要求。温度等级为-18~121℃。

1.5 假设由于直接求解N-S方程,以当前的计算机计算速度和内存非常困难,故采用雷诺平均方程,即RANS法。

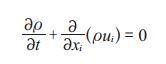

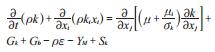

1.6 计算方法可压缩流体流动及传热的控制方程可用雷诺平均N-S方程来表示,把流动的变量放入连续性方程和动量方程,并且取一段时间的平均,其形式为:

|

(1) |

|

(2) |

此方程适用于变密度的气液混合流动,式中,

|

(3) |

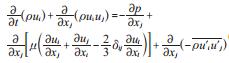

Boussinesq假设用在S-A模型、k-ε模型和k-ω模型中,采用标准的k-ε湍流方程来描述流体在管道内的流动状态,该方程是个半经验公式,主要是基于湍流动能k和扩散率ε,其形式如下:

|

(4) |

|

(5) |

式中:ρ为流体密度,单位kg/m3;μ为流体动力黏度;C 1ε、C2ε、C3ε为经验常数,取值分别为1.44、1.92、0.99;σk和σε分别为K和ε的普朗特数,取值为1.0和1.3[12]。

此模型包含低雷诺数影响、可压缩影响,适用于混合边界层计算及受壁面限制的流动计算。

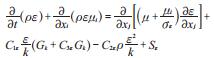

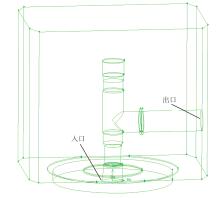

2 流场CAE分析 2.1 流体域模型采油树本体的流体域模型如图 3所示,该模型是对流道壁的抽取,并进行了适当的简化,如:螺纹、小孔、小插拴、倒角等建模时忽略。

|

| 图 3 采油树本体流体域模型 |

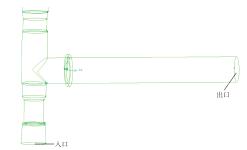

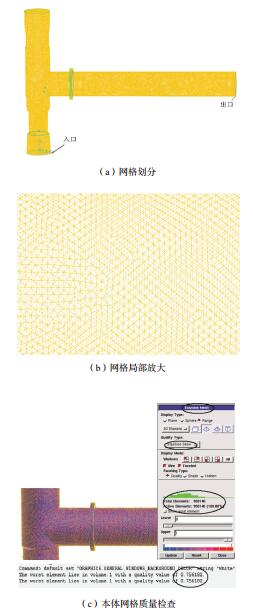

2.2 网格的划分

网格划分如图 4所示,共划分1 881 238个四面体网格(注:结构网格有助于提高计算精度)。由Gambit网格质量检查功能知:最差网格歪斜度是0.784 991(一般情况下此值在0~1之间),小于标准值0.97,所以所划分的网格质量较好,且所有网格在整个流体计算域内分布均匀、齐整,所以,用此网格进行计算能够满足工程精度要求,具体的网格质量检查如图 4c所示。

|

| 图 4 采油树本体网格划分分析 |

2.3 边界条件设定

计算域入口采用质量流量入口,出口采用压力出口,其它位置设置为固壁条件。认为管道中流动的介质都是甲烷气体。压力差分格式采用标准离散差分格式,动量方程、动能方程和湍动能耗散率均采用二阶迎风差分格式,通过SIMPLE算法耦合求解速度和压力方程。

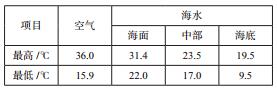

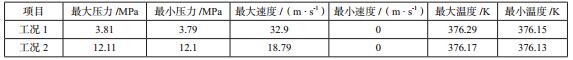

2.4 计算工况环境温度:取海底深度340 m以下,中等深度约距海面170 m以下,平均环境条件如表 1所示。计算工况如表 2所示。

| 表 1 环境温度 |

| 表 2 计算工况的设定 |

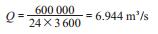

质量流量计算方法:

|

(6) |

式中:M为质量流量,kg/s;Q为甲烷气体在一个大气压、15.6 ℃时的体积流量,等于6.944 m3/s;ρ标为甲烷气体在一个大气压、15.6 ℃时的密度,等于0.677 6 kg/m3;

体积流量的计算方法:

根据资料得到采油树的最大日产量是600000 m3/d,因此可得到体积流量Q,即

|

采油树本体额定工作压力位69.0 MPa,测试压力为103.5 MPa。

2.6 分析计算(1)选择fluent求解器

选择三维单精度求解器进行分析。

(2)网格的相关操作

读入Gambit软件生成的网格文件;检查网格,查看最小网格体积是否小于零,否则需重新划分网格;设置计算区域大小,模型和实际几何尺寸的单位换算。

(3)选择计算模型

定义求解器,指定计算模型:选择流态是湍流,湍流模式是k-epsilon(2方程模型),设置模型参数。

(4)设置操作环境

(5)定义流体的物理性质

把流入采油树本体中的流体看成甲烷来进行研究,把材料的物理性质从数据库中调出。

(6)设置边界条件

设置流体计算区域,设置质量流量入口边界条件和压力出口边界条件,其它边界条件设置为固壁条件,设置入口和出口温度,见表 2。

(7)求解方法的设置

设置求解参数,进行初始化,打开残差图,设置精度为0.000 1,在迭代计算时课动态显示残差,保存计算文件,设置迭代1 000次,进行迭代计算。

(8)计算结果显示

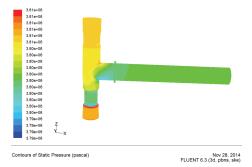

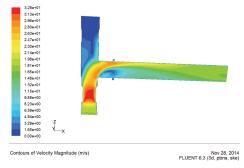

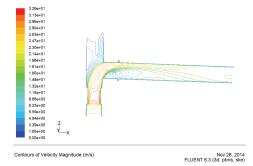

对于给定的2种工况分别进行计算,完成后提取工况1和工况2的压力云图、速度云图、速度等值线和温度云图如图 5~图 12所示;计算结果汇总于表 3。

| 表 3 计算分析结果 |

|

| 图 5 工况1的压力云图 |

|

| 图 6 工况1的速度云图 |

|

| 图 7 工况1的速度等值线 |

|

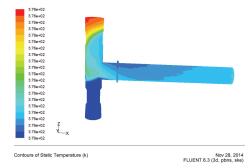

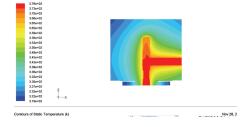

| 图 8 工况1的温度云图 |

|

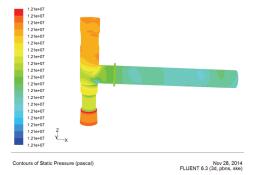

| 图 9 工况2的压力云图 |

|

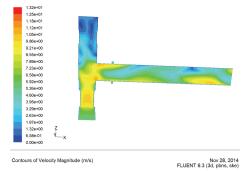

| 图 10 工况2的速度云图 |

|

| 图 11 工况2的速度等值线 |

|

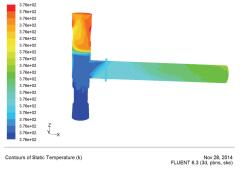

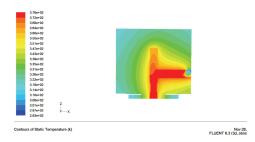

| 图 12 工况2的温度云图 |

图 5是采油树本体工况1的压力云图,由图中可以看出,最大压力是3.81 MPa,在直管处,压力基本不发生变化,而在变径处,特别是直角转弯处,压力会发生变化,是湍流所致。

图 6是采油树本体工况1的速度云图,从图中可以看出,最大速度是32.9 m/s,图 7是工况1的速度等值线,在变径处,特别是在直角的转弯处,出现回流,流线变得杂乱,是湍流所致。

图 8是采油树本体工况1的温度云图,由图可知,最大温度是376.292 1 K,且整个流动过程中温度变化不大。

图 9是采油树本体工况2的压力云图,从图中可以看出,最大压力是12.102 3 MPa,在直管处,压力基本不发生变化,而在变径处,特别是直角转弯处,压力会发生变化,是湍流所致。

图 10是采油树本体工况2的速度云图,从图中可以看出,最大速度是13.2 m/s,图 11是工况2的速度等值线,在变径处,特别是在直角的转弯处,出现回流,流线变得杂乱,是湍流所致。

图 12是采油树本体工况2的温度云图,由图可知,最大温度是376.1674 K,且整个流动过程中温度变化不大。

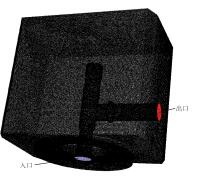

3 温度场CAE分析 3.1 计算域模型采油树本体的计算域模型如图 13所示,并进行了适当的简化,如:螺纹、小孔、倒角等建模时忽略。

|

| 图 13 采油树本体的计算域模型 |

3.2 网格划分

网格划分如图 14所示,共划分4 184 701个四面体网格。由Gambit网格质量检查功能知:最差网格歪斜度是0.784 991(一般情况下此值在0~1之间),小于标准值0.97,所以所划分的网格质量较好,且所有网格在整个流体计算域内分布均匀、齐整,所以,用此网格进行计算能够满足工程精度要求,具体的网格质量检查如图 14c所示。

|

| 图 14 采油树本体温度场网格划分分析 |

3.3 边界条件设定

计算域入口采用质量流量入口,出口采用压力出口,流体和管壁接触面设置为换热交换面,管道外壁设置为绝热,如图 15所示,压力差分格式采用标准离散差分格式,动量方程、动能方程和湍动能耗散率均采用二阶迎风差分格式,通过SIMPLE算法耦合求解速度和压力方程。

|

| 图 15 入口和出口边界 |

3.4 计算工况

| 表 4 计算工况的设定 |

3.5 分析计算

(1)选择fluent求解器

选择三维单精度求解器进行分析。

(2)网格的相关操作

读入Gambit软件生成的网格文件;检查网格,查看最小网格体积是否小于零,否则需重新划分网格;设置计算区域大小,模型和实际几何尺寸的单位换算。

(3)选择计算模型

定义求解器:指定计算模型,选择能量方程,选择湍流模式是k-epsilon(2方程模型),选择粘性换热。

(4)设置操作环境

设置管道内操作压力为69 MPa,根据入口位置,给定质量加速度方向,设置环境温度292.65 K。

(5)定义流体的物理性质

本报告中采油树材料为钢,内部流体设置为甲烷气体,把钢和甲烷气体的物理性质从数据库中调出,并设置甲烷气体在两种工况下的密度。

(6)设置边界条件

(a)设置分析区域:选择流体计算域和固体计算域;

(b)设置质量流量入口:给定初始温度,见表 2所示;

(c)设置压力出口:给定环境温度,见表 2所示;

(d)设置壁面条件:选择材料为钢。

① 设置采油树外壁边界条件:选择采油树的外壁面,设置为对流交换界面,对流换热系数是12 W/m2 · ℃;

② 设置采油树内壁边界条件:选择采油树的内壁面,作为对流交换界面,对流换热系数是12 W/m2 · ℃ [13]。

(7)求解方法的设置

设置求解参数,进行初始化,打开残差图,设置精度为0.000 01,在迭代计算时课动态显示残差,保存计算文件,设置迭代500次,进行迭代计算。

(8)计算结果显示

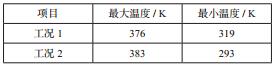

对于给定的两种计算工况分别进行计算,完成后提取工况1和工况2的温度云图如图 16和图 17所示;计算结果汇总于表 5中。

|

| 图 16 工况1的温度云图 |

|

| 图 17 工况2的温度云图 |

| 表 5 计算分析结果 |

图 16是采油树本体工况1的温度云图,由图可知,最大温度是376 K,整个采油树本体温度变化较均匀。图 17是采油树本体工况2的温度云图,由图可知,最大温度是383 K,整个采油树本体温度变化较均匀。

4 结论本文利用流体力学软件Fluent,对采油树本体内流体流动特点、压力和温度变化进行了模拟,结果表明:两种工况的压力和速度变化均比较均匀,只是在变径处或直角弯管处会出现湍流现象,温度变化也比较均匀。

| [1] |

王立忠. 论我国海洋石油工程技术的现状与发展[J]. 中国海洋平台, 2006, 21(4): 9-11+18. |

| [2] |

任克忍, 王定亚, 周天明, 等. 海洋石油水下装备现状及发展趋势[J]. 石油机械, 2008, 36(9): 151-153. |

| [3] |

杨进, 刘书杰, 周建良, 等. 深水石油钻采工程模拟试验装置的研制[J]. 石油机械, 2011, 39(8): 1-3. |

| [4] |

赵宏林, 程华荣, 田红平, 等. 深水采油树油管悬挂器下放工具关键参数设计[J]. 石油机械, 2014, 42(4): 16-19. |

| [5] |

龚铭煊, 刘再生, 段梦兰, 等. 深海水下采油树下放过程分析与研究[J]. 石油机械, 2013, 41(3): 50-54. |

| [6] |

BARNAY G. Girassol: the subsea production system presentation and challenges[C]//OTC 14170, Offshore Technology Conference, 6-9 May, Houston, Texas, 2002.

|

| [7] |

ZEINER GUNDERSEN D H. Evaluation of a subsea tree after 20 years' production[C]//OTC 4727, Offshore Technology Conference, 4/30/1984, Houston, Texas, 1984.

|

| [8] |

曾宪锦. 海上油气田生产系统[M]. 北京: 石油工业出版社, 1993: 139-156.

|

| [9] |

FMC. Subsea Completion Systems[R]. 2004.

|

| [10] |

陈刚, 赵玉奎, 徐春雨. 基于ANSYS的某活塞热应力分析[J]. 计算机技术与发展, 2010(11): 214-220. DOI:10.3969/j.issn.1673-629X.2010.11.052 |

| [11] |

李奉香. 用ANSYS软件进行热应力分析[J]. 造船技术, 2005(3): 44-46+43. |

| [12] |

李万平. 计算流体力学[M]. 湖北武汉: 华中科技大学出版社, 2004.

|

| [13] |

尹铁男, 宫敬, 张金波. 输油管道对流换热系数模型[J]. 科学技术与工程, 2011, 11(22): 31-35. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35