| 东海南部中生界烃源岩地球化学特征与分布预测 |

2. 无锡石油地质研究所,江苏无锡 214126

2. Wuxi Research Institute of Petroleum Geology, SINOPEC, Wuxi Jiangshu 214126, China

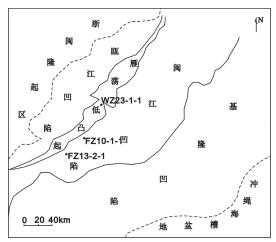

东海陆架盆地南部(简称东海南部)位于我国东海海域大陆架的南部(图 1),涉及瓯江凹陷、闽江凹陷和基隆凹陷三个负向地质单元。关于东海南部中生代盆地,已有的研究主要利用地震、重磁等物探手段,结合区域钻井资料,采用海陆对比等综合研究方法,研究内容主要针对东海陆架中生代盆地的地层分布[1-3]、盆地结构[1, 3]、构造演化[4-5]、石油地质条件和资源潜力[6-8]等方面,结果表明:东海南部中生界构造相对稳定,最大厚度超过6000m,呈“东西分带、南海北陆”的构造沉积格局;烃源岩条件良好,并已发现中、下侏罗统福州组烃源岩层系[8]。然而,东海南部中生界油气勘探研究目前仍处于盆地评价的初期阶段,对于中生界烃源岩的发育条件及预测研究成果未见报道,因此,本文充分利用海域钻井、烃源岩地化资料、地震资料,结合区域成盆地质条件及海陆对比研究成果,预测东海南部中生界有效烃源岩的平面分布特征,这对于落实区域中生界盆地的资源潜力具有重要意义。

|

| 图 1 东海南部大地构造位置及中生代区划 |

1 东海南部中生界烃源岩发育条件

海域中生界揭示较全的钻井有FZ13-2-1和FZ10-1-1,根据对这2口井的岩心测试分析、海域地震资料和海陆成盆、成烃对比研究认为,东海南部中生界发育有中下侏罗统(J1+2)和下白垩统(K12)烃源岩,这两套区域性烃源岩层系分布较广,具备较好的生烃条件。

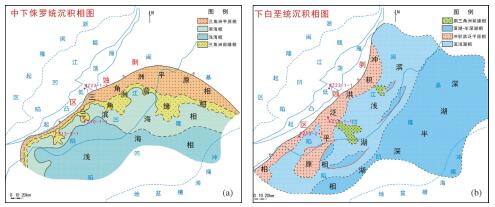

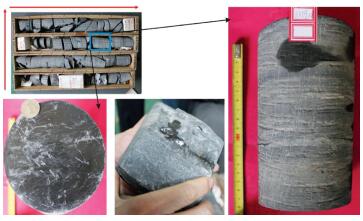

中下侏罗统福州组(J1+2)为海域钻井证实的烃源岩,是东海南部中生界主要的烃源岩层系。沉积环境为具有海侵特色的湖相沉积,岩性由暗色泥岩、碳质泥岩和煤组成。然而FZ10-1-1井和FZ13-2-1井仅揭露了J1+2福州组浅湖相地层,有效烃源岩分布于福州组底部,钻井并未揭穿下侏罗统以下的更为有利的深湖相地层。根据区域地震资料,结合成盆地质和沉积环境研究,我们推测:在闽江凹陷和基隆凹陷的南部发育J1+2的大型坳陷盆地,为受海侵影响的深湖-半深湖相沉积,这些区域福州组的成烃相带更为有利(图 2a)。其中FZ10-1-1井的中下侏罗统福州组钻井取心获得3378~3382m井段4m暗色泥岩岩心段(图 3)。泥岩总体呈灰黑、黑色,致密坚硬,呈水平层理,裂缝发育,多处见镜面、擦痕。岩心段为灰黑色泥岩夹薄粉砂层、以及灰白色钙质纹层的薄互层,钙质纹层遇酸后轻微起泡。推测取心段钻遇了较深水环境的沉积地层。

|

| 图 2 东海南部中下侏罗统和下白垩统沉积相平面分布预测 |

|

| 图 3 FZ10-1-1井中下侏罗统福州组岩心(其中3 379.18 m为灰黑色泥岩与灰白色钙质纹层呈薄互层) |

下白垩统(K12)泥页岩类烃源岩在中国东南沿海地区广泛发育,据胡广等(2011)[9]分析认为下白垩统暗色泥页岩有机碳含量多数大于烃源岩临界值0.4%,大多数为好~优质烃源岩,有机质类型以偏Ⅲ型为特征,处于成熟-高成熟演化阶段;并且早白垩世早期烃源岩品质优于早白垩世晚期。陆域下白垩统烃源岩主要涉及广东省东北部的水底山组,福建省西部的坂头组,浙江省东南部的馆头组、茶湾组等,多为内陆河湖相沉积的碎屑岩建造。龚建明等(2014)[8]海陆对比研究认为:东海海域中生界构造相对稳定,沉积范围广、厚度大,岩浆活动较弱,烃源岩条件良好,具备形成大型油气田的地质条件。因此,东海南部下白垩统(K12)烃源岩可以作为海域中生界的次要烃源岩,主要涉及渔山组,这一认识揭示了海域中生界油气勘探的新领域。

虽然在东海南部瓯江凹陷和闽江凹陷西部已有钻井揭示的下白垩统(K12)主体为一套红色沉积,暗色泥岩以低丰度为主,不具备烃源岩发育条件,但在同属于东海陆架盆地南部的台西盆地钻井揭示了一套中等-较高丰度的下白垩统云林组(K12)浅海相泥页岩,成为台西盆地重要的中生界烃源岩[10]。另外,根据东海南部地震资料,结合成盆地质和沉积环境研究表明:早白垩世晚期东海南部发育受由东至西方向海侵和火山侵入、喷发作用影响的大型湖泊和三角洲沉积体系,在闽江凹陷东部和基隆凹陷发育厚度大、分布广的半深湖-深湖相下白垩统烃源岩,越接近凹陷沉积中心,泥岩沉积范围更广、厚度更大、腐植质丰富,成烃地质条件趋好(图 2b),因此可以推断在东海南部的闽江凹陷东部和基隆凹陷发育优于浙闽粤陆域的小型湖泊相的下白垩统烃源岩。

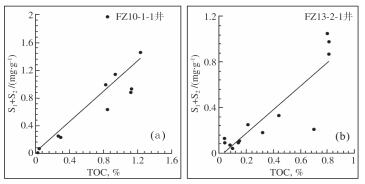

2 东海南部中生界烃源岩有机质丰度与类型特征 2.1 J1+2烃源岩有机质丰度与类型特征 2.1.1 J1+2暗色泥岩有机质丰度图 4a为FZ10-1-1井J1+2福州组泥岩总有机碳(TOC)—热解生烃潜量(S1+S2)数值关系分布图,其TOC介于0.03%~1.24%之间,平均为0.69%;S1+S2变化范围小,介于0.63~1.97mg/g之间,平均为0.78mg/g,井点处福州组浅湖相泥岩达到了中等丰度烃源岩标准。

|

| 图 4 东海南部钻井J1+2福州组泥岩TOC与S1+S2数值散点图 |

图 4b为FZ13-2-1井J1+2福州组泥岩TOC— S1+S2数值关系分布图,其TOC介于0.04%~0.81%之间,平均为0.36%;S1+S2变化范围小,介于0.04~1.05mg/g之间,平均为0.34mg/g,总体有机质丰度较低,仅有三个点数据达到了较好烃源岩的中等丰度标准,其它均低。由于FZ13-2-1井仅揭示了中下侏罗统的上半段,推测其下半段的泥岩有机质丰度指标趋好。

现有数据分析表明,福州组浅湖相暗色泥岩有机质含量变化较大,属于低~中等丰度烃源岩,其中暗色泥岩TOC质量分数最大可达1.24%,S1+S2最大可达1.97mg/g,综合评价为中等丰度烃源岩。

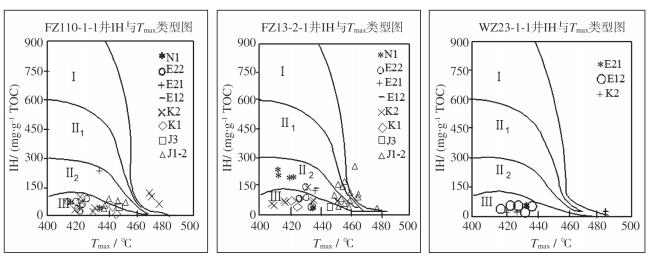

2.1.2 J1+2暗色泥岩有机质类型FZ13-2-1井J1+2福州组泥岩最高热解峰温(Tmax)—氢指数(IH)类型关系图(图 5)表明,其IH介于23.00~251mg/g之间,平均为93.0mg/g;Tmax介于446~478℃之间,平均为461℃。表明该套泥岩干酪根类型以Ⅲ型为主,少量为Ⅱ2型。FZ10-1-1井J1+2福州组泥岩的Tmax—IH关系表明,其IH介于57.00~196mg/g之间,平均为91.8mg/g;Tmax分布范围为445~453℃,均值为448℃。

|

| 图 5 东海南部中生界钻井源岩热解分析 |

总体上该套泥岩的10个分析数据点中的9个落在Ⅲ型区域内,1个落在Ⅱ2型区域内,因此J1+2暗色泥岩属于腐殖型生气型烃源岩。

2.1.3 J1+2煤系烃源岩丰度与类型FZ10-1-1井亦揭示J1+2福州组煤系烃源岩,其有机质质量分数可达67%~75%,生烃潜能一般为155~169.6mg/g,分布范围在100~250mg/g之间。煤系烃源岩生烃能力评价以TOC和S1+S2指标为主要依据,属于J1+2烃源岩的重要组成部分。

2.2 K12烃源岩有机质丰度与类型特征 2.2.1 K12烃源岩有机质丰度FZ13-2-1井和FZ10-1-1井所钻遇的下白垩统渔山组的沉积环境为扇三角洲和滨浅湖相沉积,因此这两口钻井所揭示的该套烃源岩有机质丰度较低。其中,FZ13-2-1井K12渔山组发育扇三角洲相沉积,泥岩样品的总有机碳介于0.07%~0.89%之间,平均为0.25%;S1+S2主要在0.04~1.09mg/g之间,平均为0.24 mg/g。该井渔山组大部分数据点的TOC和S1+S2都很低,而来自2200m和2250 m的两个数据TOC和S1+S2达到中等至较高丰度。

FZ10-1-1井K12渔山组主要发育滨湖相,泥岩总有机碳介于0.01%~0.08%之间,平均为0.04%;热解S1+S2介于0.03~0.08mg/g之间,平均为0.05 mg/g;两项指标表明井区位置的下白垩统有机质丰度很低。

2.2.2 K12烃源岩有机质类型FZ10-1-1井和FZ13-2-1井K12渔山组泥岩Tmax—IH关系(图 5)表明,其IH介于57.00~113 mg/g之间,平均为75.0 mg/g;Tmax为444℃。表明该套泥岩干酪根类型为Ⅲ型,属于腐殖型生气型烃源岩。

需要指出的是,FZ10-1-1和FZ13-2-1井位于构造高部位,推测在中生代沉积凹陷区,无论是中下侏罗统烃源岩还是下白垩统烃源岩,其沉积相带更为有利(图 2),因此,其有机质丰度会更高,烃源岩评价结果会更好[8]。

2.3 中生界烃源岩有机质成熟度和生烃门限特征根据对东海陆架盆地南部FZ13-2-1和FZ10- 1-1两口井的地球化学剖面分析,当这两口井的镜质体反射率(Ro)达到0.55%时,岩石热解最高峰温(Tmax)值在433~437℃左右,自生黏土矿物表现为蒙脱石转化为伊利石和伊-蒙混层的大量出现,指示有机质达到成熟,表明Ⅲ型有机质已进入生烃门限,其对应生烃门限深度分别为2050m和2550m。FZ13-2-1井揭示的中下侏罗统暗色泥岩Ro达到0.80%以上,FZ10-1-1井的中下侏罗统暗色泥岩Ro达到0.65%以上,均已进入生油窗。

3 中生界有效烃源岩区域分布预测主要流程简述如下:根据区域地震资料解释结果,编制东海南部J1+2和K12地层厚度图,再结合沉积相成果图件、东海南部海域钻井和浙闽露头暗色泥岩百分含量数据统计结果,得到烃源岩层系暗色泥岩厚度平面分布预测图。在此基础上,利用成熟度模拟模块,以烃源岩层系的地化指标(主要涉及干酪根类型、IH、TOC等)为约束条件,进行烃源岩层系成熟度演化史恢复,得到烃源岩成熟度平面分布预测图。

对于J1+2烃源岩暗色泥岩百分含量赋值,主要依据FZ10-1-1井J1+2不同沉积相带暗色泥岩的百分比统计数据,系数赋值范围为25%~50%。对于K12烃源岩暗色泥岩百分含量赋值,考虑到海域钻井尚未揭示该套烃源岩层系,主要采用“海陆对比”方法,借用福建下白垩统坂头组露头综合柱状剖面的半深湖相暗色泥岩百分比统计数据(暗色泥岩约占35%),以及浙江临海茶湾组下白垩统不同相带的暗色泥岩百分比统计数据,并结合海域钻井揭示的河流相、滨浅湖相暗色泥岩统计数据(暗色泥岩约占10%~15%),进行不同沉积相带的综合赋值,暗色泥岩百分含量赋值范围为10%~55%。

需要指出的是,烃源岩的有效性主要取决于烃源岩的有机碳含量和成熟度,本次研究因为中生界钻井揭示较少,对有机碳含量的平面分布不好控制,因此本次研究主要以Ro值作为划分有效烃源岩的主要标准。

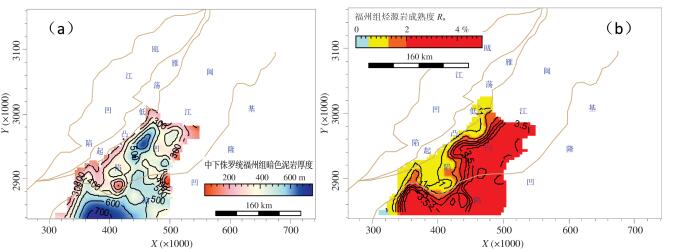

3.1 东海南部J1+2有效烃源岩区域分布预测基于中生界地震资料分布和品质情况的限制,目前对于J1+2有效烃源岩的区域分布预测仅局限于J1+2地质层位可识别追踪范围之内,推测其真实分布范围向东、南方向扩展。

根据图 6a,J1+2暗色泥岩主要分布在闽江凹陷南部、基隆凹陷南部,厚度一般为200~760m,总体呈现南厚北薄的分布特征,面积达23622km2。根据成盆地质和沉积相研究成果,推测在基隆凹陷东南部亦发育此套烃源岩层系。

|

| 图 6 东海南部中生界J1+2暗色泥岩厚度和成熟度区域分布预测 |

J1+2烃源岩分布区西部处于成熟阶段,中东部已达到Ro>2%的过成熟阶段,呈现成熟度自西北向东南逐渐变高的特征(图 6b)。在半深湖-深湖相发育区的J1+2有效烃源岩从白垩纪早期开始成熟,现今全部进入高成熟演化阶段,形成较高充注强度的J1+2生烃灶,在地质历史上由于受构造运动改造曾经历了多期供烃过程。

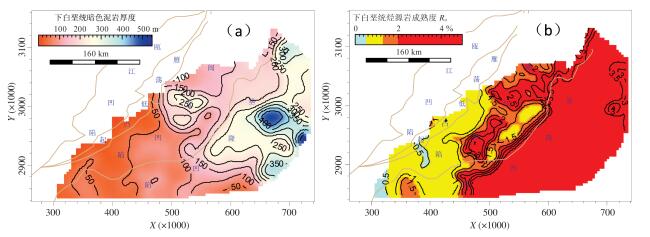

3.2 东海南部K12有效烃源岩区域分布预测K12暗色泥岩厚度区域分布见图 7a,这套暗色泥岩在闽江凹陷、基隆凹陷广泛分布,面积达45507km2,厚度一般为50~450m,总体呈现东厚西薄的分布特征,区域早白垩世晚期发育由东至西方向海侵同时受火山侵入和喷发作用影响为特色的大型湖泊和三角洲沉积体系,为重要的半深湖-深湖相下白垩统烃源岩发育成盆阶段。

|

| 图 7 东海南部中生界K12暗色泥岩厚度和成熟度区域分布预测 |

如图 7b所示,K12烃源岩在闽江凹陷西南部处于成熟-高成熟演化阶段,Ro介于0.5%~1.2%之间;在闽江凹陷中东部和基隆凹陷总体达到Ro >2%的过成熟阶段。自西向东,烃源岩成熟度逐渐增高。在基隆凹陷发育的半深湖-深湖相下白垩统烃源岩可形成较高充注强度和较大规模的生烃灶,为基隆凹陷油气生成及聚集提供雄厚的成烃物质基础。

4 结论(1)东海南部中生界发育有中下侏罗统福州组和下白垩统两套受海(或湖)侵影响的深湖-半深湖相烃源岩层系。中-下侏罗统有机质丰度高,母质类型以Ⅲ型为主,已成熟,整体评价为较好的烃源岩;下白垩统有机质丰度较低,部分层段有暗色泥岩,母质类型为Ⅲ型,未成熟~成熟,整体评价为中等~差烃源岩。因此,中下侏罗统是东海陆架南部中生代盆地的主要烃源岩,下白垩统为次要烃源岩。

(2)烃源岩平面分布预测结果表明:区域上有效烃源岩分布较广,具备较好的生油气条件。中下侏罗统暗色泥岩烃源岩主要分布在闽江凹陷南部、基隆凹陷南部,暗色泥岩厚度介于200~760 m之间,呈现南厚北薄的分布特征。下白垩统烃源岩在闽江凹陷、基隆凹陷广泛分布,暗色泥岩厚度介于50~450m之间,呈现东厚西薄的分布特征。总体上,两套烃源岩有机质热演化大部分进入高成熟阶段,闽江凹陷南部地区成熟度适中,成烃潜力较大,是中生界油气勘探的有利区。

| [1] |

李刚, 龚建明, 杨长清, 等. "大东海"中生代地层分布——值得关注的新领域[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2012, 32(3): 97-104. |

| [2] |

杨艳秋, 李刚, 戴春山. 东海陆架盆地西部坳陷带中生界分布特征及其有利区探讨[J]. 世界地质, 2011, 30(3): 396-403. |

| [3] |

高乐. 东海陆架中生代残余盆地特征及勘探方向探讨[J]. 中国海上油气, 2005, 17(3): 148-152. |

| [4] |

郑求根, 周祖翼, 蔡立国, 等. 东海陆架盆地中新生代构造背景及演化[J]. 石油与天然气地质, 2005, 26(2): 197-201. DOI:10.11743/ogg20050210 |

| [5] |

冯晓杰, 蔡东升, 王春修, 等. 东海陆架盆地中新生代构造演化特征[J]. 中国海上油气(地质), 2003, 17(1): 33-37. |

| [6] |

须雪豪, 陈琳琳, 汪企浩. 东海陆架盆地中生界地质特征与油气资源潜力浅析[J]. 海洋石油, 2004, 24(3): 1-9. |

| [7] |

龚建明, 李刚, 杨传胜, 等. 东海陆架盆地南部中生界分布特征与油气勘探前景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(1): 20-27. |

| [8] |

龚建明, 徐立明, 杨艳秋, 等. 从海陆对比探讨东海南部中生代油气勘探前景[J]. 世界地质, 2014, 33(1): 171-189. |

| [9] |

胡广, 胡文瑄, 曹剑, 等. 东南沿海地区下白垩统烃源岩特征及油气潜力分析[J]. 高校地质学报, 2011, 17(2): 206-219. |

| [10] |

冯晓杰, 张川燕, 王春修, 等. 东海陆架和台西南盆地中生界及其油气勘探潜力[J]. 中国海上油气(地质), 2001, 15(5): 306-316. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35