| 多层合采气藏产量劈分数值模拟研究 |

2. 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司油田开发管理部,上海 200120

2. Oilfield Development Management Department of SINOPEC Shanghai Offshore Oil & Gas Company, Shanghai 200120, China

气田尤其是海上气田,为了增加单井产能,提高气田经济效益,多采用多层合采方式生产。多层合采井除了总产量,还需要得到各小层的分产量,将总产量劈分到各小层产量的方法叫做产量劈分[1, 2],产量劈分是对各小层动用储量以及采出程度认识的前提。目前对于多层合采井的研究主要集中在井下管柱设计、多层合采方式研究等方面,对于产量劈分的方法研究则较少,少数的一些研究也只局限于某一种方法,而且选取的参数也不全面。目前常用的产量劈分方法[3, 4]主要有:物理实验模拟法、理论试井法、数值模拟法、产出剖面测试法和KH(渗透率厚度)值劈分法。其中KH值劈分法、产出剖面测试法、数值模拟法最常用,那么这几种方法准确性如何,以下将分别进行分析。

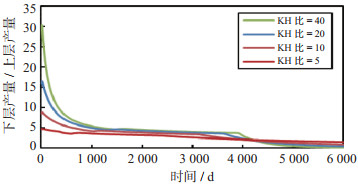

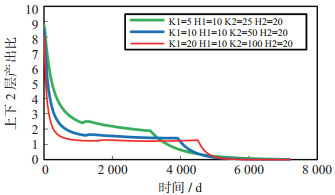

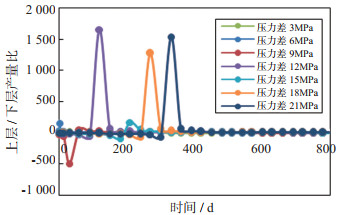

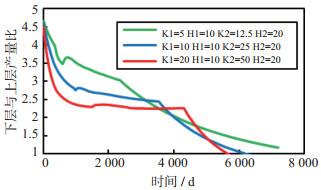

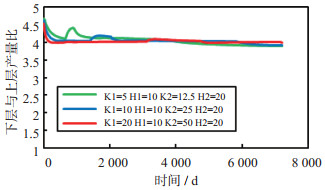

1 常用方法局限性 1.1 KH值劈分法的局限性目前在气井劈分中应用最广的就是KH值劈分法[5],KH值劈分法是利用各小层的渗透率与厚度的乘积之比计算各小层产量比[6]。一般而言,如果现场某井未进行过产出剖面测试,均会采用KH值比进行产量劈分。KH值劈分法简介方便,但这种方法准确性并不高,到开发后期甚至可以说是错误的。笔者利用数值模拟方法做了一个例子,上下层的KH值分别为40、20、10和5,图 1为不同KH值比下上下层产量比随时间的变化,从图 1可以看出,产量比与KH值比并不相同,初期KH值越大,差别越大;且随时间推移,不同KH值比值下产量比似乎趋于某一相同值。

|

| 图 1 KH值比对产量比的影响 |

1.2 产出剖面测试法的局限性

产出剖面测试法是将测流量的涡轮仪、测含水率的电容探头、测流体密度的流体密度仪等组合测井仪下入井内记录各种测井曲线,再通过对各参数的处理解释,计算得到各层温度、压力、流体性质以及各层的油气水产量等数据[7]。产出剖面测试是目前瞬时准确性最高的方法,但产出剖面测试的局限性体现在操作成本较高,且产出剖面测试的解释结果有可能受到各种因素的影响,包括不同仪器可能存在的测量误差、井眼轨迹不规则造成测量结果误差以及解释过程中由于平均速度选取引起的误差。

1.3 数值模拟法的局限性数值模拟方法首先根据实际区块资料建立地质模型[8-9],然后利用数值模拟进行历史拟合,从而得到各层的产量,这种方法的优点是长期准确性好,但这种方法过于耗时,且类推性差,一个区块的结果不能用于其他区块。

2 多层合采气藏产量劈分研究本文综合考虑以上三种方法的优缺点,将以上三种方法的优点结合起来对多层合采产量劈分进行研究。首先建立气藏数值模拟理论模型,进行多个主要因素的敏感性分析,得到多层合采气藏产量劈分通性,结合产出剖面测试的结果,得到气藏的产量劈分规律,最终提出对实际产出剖面测试的指导建议及多次产出剖面测试综合分析步骤。

2.1 数模模型的建立为了进行各因素对产量劈分的影响,首先建立简单模型,定产量生产,设计为上下2层,上层为基础参数层,参数不变化,孔隙度13%,KY=KX=50×10-3 μm2,KZ=0.1×KX,单层储量10.9×108 m3,埋深3 100 m,第一层压力31 MPa,下层为参数变化层,变化的参数为采气速度、地层系数KH比、Re控制的储量比、地层压力以及水体大小,模型见图 2。

|

| 图 2 简单数值模拟模型 |

2.2 单因素敏感性分析 2.2.1 采气速度的影响

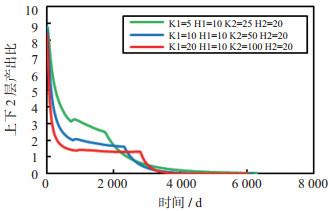

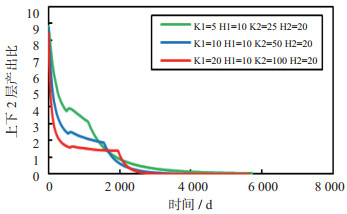

由于是定产生产,采气速度对产量比有很大的影响,为了研究不同采气速度与产量比的关系,分别设计了采气速度为5%、7.5%、10%下不同KH与产量比的关系,从图 3~图 5可以看出,随着采气速度的增加,产量比的稳定期变短,因此选定采气速度为5%为模型计算的采气速度。

|

| 图 3 采气速度5%下产量比的关系 |

|

| 图 4 采气速度7.5%下产量比的关系 |

|

| 图 5 采气速度10%下产量比的关系 |

2.2.2 地层压力差的影响

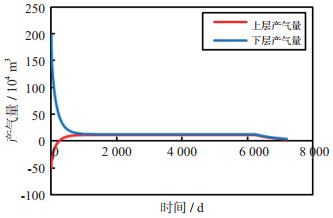

地层压力差一直被认为对产量劈分影响比较大的因素,为了研究地层压力差对于各层产量变化的影响,设计了异常高压层和常压层合采的例子,异常高压层压力50 MPa,常压层压力31 MPa,结果如图 6所示,从图中看出,开井即发生倒灌,但随着开发的进行,两者产量趋于一致。由此得到结论,地层压力差对于产量比的影响仅限于生产初期。

|

| 图 6 压力不同上下层合采产量随时间变化 |

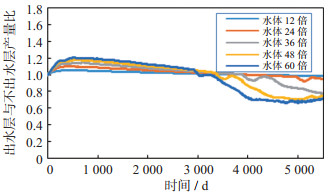

为了研究地层压力差的大小对于开井时刻产量比的影响,考虑实际合采时的压差情况,在定产条件下,上下2层压差为3、6、9、12、15、18、21 MPa,产量比如图 7所示。从图中可以看出,初期生产由于倒灌的发生,前400天的产量比规律性差,无法预测。而且如果压差越大,无规律发生的时间也越长。

|

| 图 7 不同压差的上下层产量比 |

因此得到地层压力对产量的影响为:如果多层合采时的地层压力差较大,会发生倒灌,但仅限于开井时刻,开井时刻的产出剖面测井结果可能误差较大。

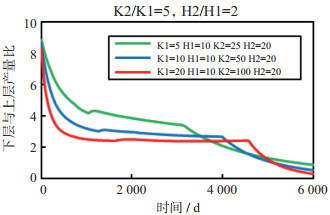

2.2.3 边水大小的影响为了得到边水大小的影响,上层模型不加水体,下层模型加入水体,分别设计了水体倍数为12~60倍下出水层与不出水层产量比随时间的变化,从图 8中可以看出,产量比可以很明显的分为三个阶段:水突破前、水的快速上升期以及出水稳定期。水突破前,产量比先上升后下降,水的快速上升期,产量比快速下降,出水稳定期产量比基本保持稳定。

|

| 图 8 水体倍数对产量比的影响 |

总体来说,与地层压力差的影响相比较,边水大小对于产量比的影响较小。而在以上三个阶段中,水突破前和出水稳定期的产量比基本稳定,因此这两个阶段如果进行了产出剖面测井,在该阶段内是可以类推的。

2.2.4 地层系数KH值比的影响为了研究地层系数KH值比的影响,分别做了KH值比为5~40时上下层的产量比。从图 1中可以看出,只考虑KH值比的影响,下层与上层的产量比可以很明显的分成2个阶段,急速下降期以及稳定期,在急速下降期时,产量比下降很快,在稳定期内,产量比基本保持不变,而且KH值比越大,越晚进入稳定期,因此常用的KH值比劈分方法用于凝析气藏结果仅限于刚开井时刻。

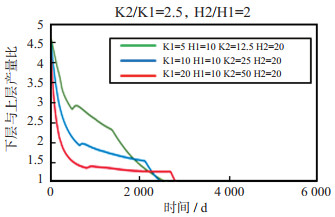

为了研究KH值比与初期产量的关系,分别做了KH比为5和10时,KH比取值不同2层的产量比。

从图 9和图 10中可以看出,无论K和H值如何变化,只要KH值比一定,开井时的产量比都比较接近且小于KH值比,即KH值比控制刚开井的产量比,亦即产量比的上限。

|

| 图 9 K2H2/K1H1=10 |

|

| 图 10 K2H2/K1H1=5 |

2.2.5 Re控制的储量比的影响

为了研究Re(泄流半径)控制的储量比的影响,分别设计了储量比为2、4下不同KH的产量比,如图 11~图 12所示。

|

| 图 11 下层储量/上层储量=2 |

|

| 图 12 下层储量/上层储量=4 |

从图中可以看出,在生产的中后期,稳定段的产量比值都大于储量比,因此可以得到结论,中后期的产量比由储量比决定,即储量比控制下限。

3 数模与产出剖面测试结合分析 3.1 数模对产出剖面测试的指导作用根据数模得到的单因素分析结果,本文提出对现场产出剖面测井的指导意义如表 1所示。将表 1归纳起来为4句话,倒灌不测,初期多测,中后期少测,见水补测。

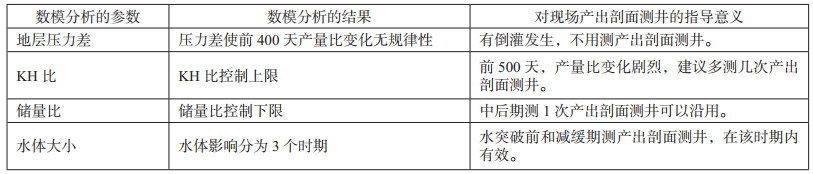

| 表 1 数模结果对现场产出剖面测井的指导意义 |

3.2 多次产出剖面测试分析步骤

如果单井有多次产出剖面测试结果,如何将多次的结果综合起来进行分析?

(1)需要对气藏各层的性质有一定了解,包括各层的压力差异,有无水体以及KH比,储量比。

(2)了解产出剖面测试所处的时期,是开井初期,还是中晚期。

(3)如果是开井初期,产量比接近KH比;如果几层压力差大,开井初期的产出剖面测试也会有影响;如果是中晚期,产量比接近各小层储量比。

(4)如果存在边水的影响,在水突破前,产量比先上升后下降,在水快速上升期,产量比快速下降。

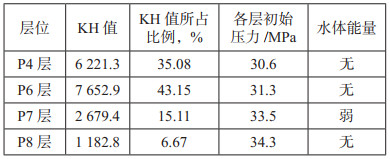

3.3 实例分析以某海上气田X1井为例,X1井于2000年2月投产,各小层的物性参数如表 2所示。从表中可以看出,KH最大的层位是P4、P6层,4层的各层压力差距较小,最大压力差也只有3.7 MPa,P7层有弱边水存在,前期由于被断层隔开,在生产后期由于断层的开启而导致边水的侵入。

| 表 2 各小层物性 |

该井先后进行过三次产出剖面测试(表 3),3次分别处于生产早期、中期和晚期。由于各层的水体能量都是无或者弱,因此水对其的影响比较小。表 3中2002年1月的测试结果,已经生产了2年,此时的产量比不再等于KH比。比较2005年及2009年的产出剖面,两次分别属于生产中期和晚期,根据本文的新方法,目前的产量比接近储量比,而这两次各层产量比非常接近,从而证明了这一方法有一定的准确性,且得到这4层的储量比为1:1:19:8。

| 表 3 产出剖面的测量时间及各层产量所占百分比 |

4 结论

(1)采用数值模拟法和产出剖面法结合的方法可以结合两种方法的优点。

(2)地层压力差过大会使前400天产量比无规律,水体对产量比影响较小。

(3)KH比控制初期产量比,储量比控制中晚期产量比。

(4)测量产出剖面测井的时机:倒灌不测,初期多测,中后期少测,见水补测。

(5)对产量劈分进行分析需要对气藏有一定认识,然后看处于哪个生产阶段,最后结合有无水体、KH比以及储量比进行分析。

| [1] |

郭平, 刘安琪, 朱国金, 等. 多层合采凝析气藏小层产量分配规律[J]. 石油钻采工艺, 2011, 33(2): 120-123. |

| [2] |

李霜, 熊珏, 吕其军, 等. 气藏多层合采中产量劈分新方法及应用[J]. 内蒙古石油化工, 2006(7): 90-93. |

| [3] |

杨柳. 气藏合采井产量贡献影响因素分析及应用[J]. 内蒙古石油化工, 2011(8): 281-283. |

| [4] |

王学忠, 谭河清. 合采井分层产量确定方法研究[J]. 中外能源, 2008, 13(1): 32-35. |

| [5] |

尹太举, 白全明. 合采井产量贡献估算[J]. 新疆石油天然气, 2005, 1(3): 47-50+62. |

| [6] |

李进秀, 段生胜, 赵生孝, 等. 涩北气田多层合采产量劈分新方法[J]. 青海石油, 2009, 27(4): 52-55. |

| [7] |

齐真真, 赵永刚, 李永杰, 等. 利用产出剖面分析合采产出效果[J]. 地质勘探, 2010, 30(12): 41-43. |

| [8] |

杨欢, 喻高明, 鄢宇杰, 等. 产量劈分模式数值模拟研究[J]. 油气地球物理, 2011, 9(1): 31-33+44. |

| [9] |

熊珏, 殷先平. 新场气藏多层合采井产量劈分方法及应用[J]. 内蒙古石油化工, 2008(24): 151-154. DOI:10.3969/j.issn.1006-7981.2008.24.061 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35