| 彰武断陷义县组火山岩油气成藏条件分析 |

彰武断陷位于辽宁省阜新市彰武县境内,该区海拔高度在100 m左右。彰武断陷地层以断陷期地层为主,坳陷期地层剥蚀殆尽。钻井揭示断陷自上而下钻遇第四系、阜新组、沙海组、九佛堂组、义县组。彰武断陷钻达义县组的钻井共31口,17口见油气显示,其中彰武12井义县组火山岩压裂获得了工业油流,彰武12井义县组火山岩常规抽汲获低产油流,使义县组成为本区油气勘探的新层系。由于彰武断陷义县组火山岩油气成藏条件研究较少,对火山岩油藏成藏规律及主要影响因素目前还不明确,因此分析彰武断陷义县组火山岩油气成藏条件对本区义县组未来油气勘探具有重要意义[1-3]。

1 基本成藏条件分析 1.1 区域构造背景彰武断陷位于松辽盆地南部断陷带,构造上位于松辽盆地南部,为一个东断西超的箕状断陷,整体呈北北东向展布,面积150 km2,基底埋深3 000 m,轴向长13.15 km,是一个早白垩纪沉积盆地。断陷具有白垩系残留盆地结构特征,断陷东部受控盆断层控制,向西侧地层逐渐超覆,具有东北高西南低的特征。彰武断陷共经历了义县组的初始裂陷期,九佛堂组、沙海组、阜新组的断陷期,阜新组末期经历抬升剥蚀阶段,随后进入了广覆沉积的坳陷期。

1.2 烃源岩条件彰武断陷8口探井揭示了本区发育沙海组和九佛堂组两套烃源岩,岩性主要为暗色泥岩,部分层段还钻遇碳质泥岩、油页岩及煤层。

彰武3井沙海组和九佛堂组烃源岩厚度分别为362.4 m和321.7 m;彰武2井沙海组和九佛堂组烃源岩厚度分别为239 m和299.91 m;彰武1井这两个层位烃源岩厚度分别为77 m和276 m,其中彰武2井暗地比达到58%,九佛堂组Ⅴ砂组井段1 439.8 ~ 1 578.2 m暗色泥岩为主力烃源岩,厚度137 m。通过彰武2井九佛堂组岩屑和岩心样品的烃源岩指标评价,54个岩心样品分析有机碳分布在0.53% ~ 6.56%之间,平均为3.38%,54个岩心样品生烃潜力S1+S2分布在0.35 ~ 53.51 mg/g,平均值为18.2 mg/g,15块岩心样品氯仿沥青“A”分布范围为0.008 1% ~ 0.689 8%,平均值为0.243 6%;有机质类型以Ⅰ、ⅡA型为主,具有较好的生烃潜力,综合评价为好的烃源岩,这些烃源岩为本区油气生成提供了雄厚的物质基础。

1.3 火山岩储层条件 1.3.1 岩性和岩相特征本区义县组主要发育的岩性是一套熔岩及火山碎屑岩。熔岩主要包括玄武岩、玄武质安山岩及安山岩,熔岩整体分布广且厚度大;火山碎屑岩主要包括凝灰岩、火山角砾岩等。彰武5井实钻显示义县组储集层岩性主要为玄武质安山岩、玄武岩、玄武安山质凝灰熔岩,为近火山口火山溢流相,可以形成流动构造、气孔构造、杏仁构造。

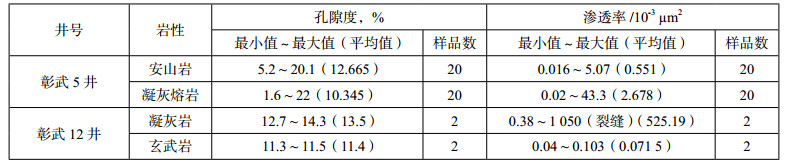

1.3.2 物性特征义县组所取44个岩心样品物性分析数据中有40个是彰武5井数据点,4个来自彰武12井(表 1)。其中彰武5井统计孔隙度范围在1.6% ~ 22%,平均为11.5%;渗透率在0.016×10-3~43.3×10-3 µm 2之间,平均值为1.61×10-3µm2。彰武12井物性分析4个样品孔隙度范围在11.3%~14.3%,平均为12.45%,渗透率0.04×10-3~1 050×10-3µm2(裂缝处)。

| 表 1 储层物性分析数据统计 |

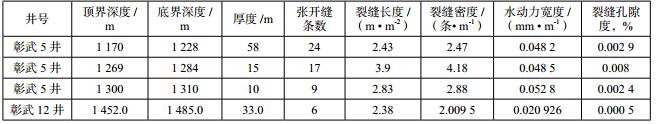

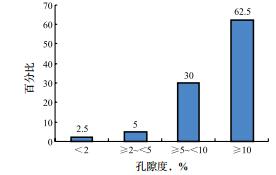

根据彰武5井孔隙度和渗透率百分比统计图(图 1、图 2)看出孔隙度大部分≥ 10%,渗透率大部分﹤1%,根据非碎屑岩储层评价标准,综合来看本区义县组火山岩储层为高孔特低渗储层。

|

| 图 1 彰武5井义县组孔隙度统计图 |

|

| 图 2 彰武5井义县组渗透率统计图 |

此外,本区火山岩岩性对储层物性影响较小,根据本区实验室物性分析数据显示安山岩孔隙度均值为12.665%,凝灰熔岩为10.345%,凝灰岩为13.5%,玄武岩为11.4%,渗透率扣除裂缝处异常高值,各岩性渗透率范围在0.071 5×10-3~2.678× 10-3µm2,差距较小,均为高孔特低渗储层。

1.3.3 储集空间类型火山岩自身演化、成藏、冷却过程中可形成气孔和冷凝缝,埋藏成岩过程和沸石矿物的形成,将形成各种次生孔隙和对原生孔隙的改造[4-5]。

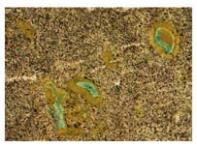

本区义县组火山岩的储集类型可以分为孔隙和裂缝两类。在火山岩储层中,孔隙提供了油气的储集空间,而裂缝提供了油气的运移通道。根据岩心铸体薄片样(图 3、图 4)显示,面孔率范围在0.13% ~ 18.35%,平均孔隙半径范围在11.03 ~ 117.43 µm,平均孔喉比为3.74% ~ 8.63%,平均配位数为0.02 ~ 1.09,显示该段岩心孔隙发育,连通性好,总体物性较好。

|

| 图 3 义县组1 197.3 m铸体薄片照片(彰武5井) |

|

| 图 4 义县组1 195.99 m铸体薄片照片(彰武5井) |

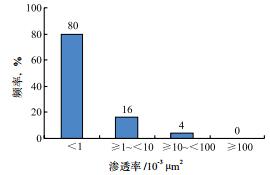

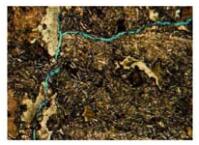

从岩心观察来看主要发育构造缝,类型主要以张开缝为主,裂缝角度偏高,多数在20 ~ 70°之间分布,高角度裂缝较为发育(图 5)。彰武5井1 170 ~ 1 310 m井段共发育张开缝50条,平均裂缝长度3.05 m/m2,裂-缝密度平均为3.18条/m(表 2)。部分裂缝因其局部被充填或胶结(图 6),可能不具备典型的裂缝渗流特征,但在溶蚀发育段,构造缝的存在可以很好的沟通溶孔或溶洞,使储层的渗流能力增强[6-7]。

|

| 图 5 彰武5井1 201.09 m岩心裂缝照片 |

|

| 图 6 彰武12井1 455.21 m岩心裂缝照片 |

| 表 2 裂缝发育段参数统计 |

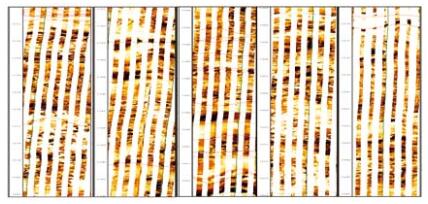

电成像图像上显示张开缝图像表现为深色(黑色)的正弦曲线,曲线弯曲的幅度越大裂缝倾角越高(图 7)。张开缝的倾向并不一致,变化较大,这种倾向变化大的张开缝很大程度地改善了储层的渗透率。

|

| 图 7 彰武5井义县组1 170 ~ 1 226 m电成像测井图片 |

1.3.4 含油气性

彰武断陷共31口钻井钻遇义县组,其中17口见油气显示,从显示级别和显示厚度来看,在安山岩、凝灰岩中显示相对较好。

彰武5井录井义县组油气显示共20 m/8层,油迹8 m/4层、油斑4 m/1层、荧光8 m/3层;测井解释裂缝含油层4.1 m/1层、含油层3.6 m/1层、含油水层56.4 m/1层。含油层伽马值平均值56API,深侧向电阻率均值125 Ω·m,声波均值为243 μs/m,中子值为17%,密度均值2.48 g/cm3。

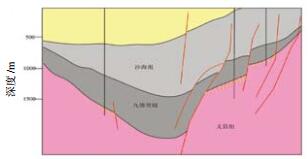

1.4 成藏模式火山岩储层与深洼区九佛堂组油源的侧向位置关系,或者断层向上向下沟通义县组火山岩储层,这两种方式均可形成油气的聚集。义县组之上的九佛堂组泥岩作为稳定盖层,形成上生下储型储盖组合(图 8)。

|

| 图 8 义县组油气成藏模式图 |

2 油气藏特征及主要控制因素 2.1 油气藏特征

根据彰武断陷彰武5井、彰武12井实钻显示,义县组火山岩油气藏在具有一定构造背景的区域油气较为富集,彰武断陷彰武5井区、彰武12井区均为断块构造油藏,区内断层发育,沟通油源断层对油气起到沟通作用,断块高部位断层对油气藏起到了封挡作用。

2.2 流体性质(1)原油性质

为较高黏度、低含硫、高含蜡中质原油。密度0.896 g/cm3,黏度83.34 mm2/s,初馏点106.8 ℃,凝点33.5 ℃,含蜡16.02 ω(B)/%,含硫0.235 ω(B)/%,乳化水4.22 ω(B)/%。

(2)地层水性质

地层水矿化度较低,分析样品数据为1 772.64mg/L,主要成分Ca2+:46.32 mg/L,Na+、K+:602.47 mg/L,Cl-:847.40 mg/L,SO42-:19.11 mg/L,HCO3-:257.34 mg/L,水型:碳酸氢钠。

2.3 油气聚集成藏的主要控制因素油气聚集成藏的主要控制因素有4个方面:

(1)油源丰富程度

本区义县组油气主要来源于九佛堂组烃源岩,油气成藏必不可少的环节就是要有一定的烃源岩供给能力,而义县组火山岩油藏正是靠九佛堂组的油源供给才得以成藏,且油气的运移通常以纵向通道为主,横向运移较短,所以距离烃源岩发育的范围较近区域,与九佛堂组呈侧向对接的义县组火山岩就具有一定的成藏能力。

(2)火山岩储集性能

本区火山岩孔隙及裂缝发育程度、孔和缝之间的匹配关系,决定了火山岩储层的好坏,从而决定了油气能否成藏。构造决定油气能否聚集,而火山岩物性则影响油气的富集程度。

(3)沟通断层发育与否

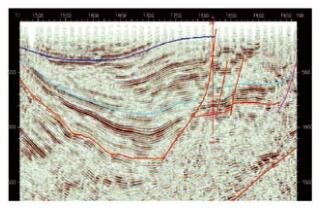

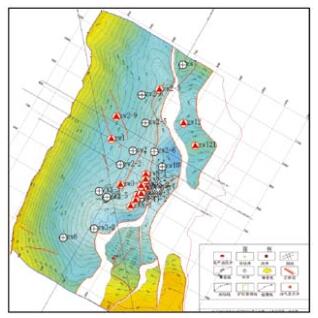

纵向上,彰武断陷陡坡以及深洼区早期断层及同沉积断层十分发育(图 9),并且部分断层向上断达九佛堂组主力烃源岩层段,成为油源断层,使油气向上或向下运移成藏。从平面上看,本区义县组实钻的17口油气显示井均发育在断层附近(图 10),可见,断层对油气的分布具有控制作用。

|

| 图 9 过彰武5井地震剖面图 |

|

| 图 10 义县组油气显示井分布图 |

(4)构造背景

彰武5井区、彰武12井区均处于一定构造背景下(断块构造),而彰武8井区9口良好油气显示井分布密集,为断鼻构造背景下的圈闭,说明本区油气聚集成藏还受所处构造环境的影响。

3 结束语目前松南新区火山岩油气藏的勘探十分复杂,彰武断陷已发现的义县组火山岩油气藏都为断块油藏。断块油藏处于构造高部位,紧邻油源中心,深洼区主力烃源岩层段与火山岩之间发育良好的疏导断层,并且火山岩储层物性较好,孔隙和裂缝较发育。深入研究火山岩储层空隙和裂缝的发育程度、火山岩储层的储集特征、断层的沟通作用以及断块油气藏边界断层的封堵性能等对本区义县组火山岩油气藏后续的勘探开发具有十分重要的意义。

| [1] |

徐亮, 毛振强, 李伟忠. 高青油田孔店组火山岩成藏特征[J]. 小型油气藏, 2004, 9(2): 9-12. |

| [2] |

张坤, 罗海炳, 王国勇, 等. 黄沙坨地区火山岩成藏条件分析[J]. 特种油气藏, 2001, 8(4): 17-20. |

| [3] |

解宏伟, 田世澄, 胡平. 准噶尔盆地东部石炭系火山岩成藏条件[J]. 特种油气藏, 2008, 15(3): 29-32. |

| [4] |

刘立, 谢文彦, 李德生, 等. 辽河盆地东部凹陷新生代火山岩裂缝与油气[J]. 海洋石油, 2003, 23(3): 10-15. |

| [5] |

Burnham C W. Magmas and hydrothermal fluids[M]. 1997: 63-124.

|

| [6] |

蔡国钢, 张坤, 刘立, 等. 辽河盆地东部凹陷中部火山岩储层特征研究[J]. 海洋石油, 2003, 23(2): 32-37. |

| [7] |

向景红. 松辽盆地南部深层营城组火山岩气藏成藏条件分析[J]. 海洋石油, 2012, 32(3): 65-70. |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34