| 北部湾盆地海中凹陷断层活动性及其对沉积的控制 |

2. 中国地质大学构造与油气资源教育部重点实验室, 湖北武汉 430074

2. Key Laboratory of Tectonics and Petroleum Resources, China University of Geosciences, Ministry of Education, Wuhan Hubei 430074, China

构造对沉积的控制,特别是断层活动对沉积沉降空间分布的控制作用一直是断陷盆地研究的热点问题[1-5]。断层不仅控制着断陷盆地的形成与构造格局,也控制着凹陷的沉积和演化,并且还影响绝大多数圈闭的形成与发展,在一定程度上断层的活动决定了凹陷的发育、沉积的展布以及油气的运移、聚集、保存等条件[6-9]。因此,准确的分析断层活动的时间和强度对油气勘探具有重要意义。

北部湾盆地位于我国南海北部湾海域,是在南海北部大陆边缘发育起来的新生代沉积盆地[10]。该盆地断裂十分发育,断裂的形成和演化造成了盆地内不同凹陷形成的差异,导致了沉积展布和成藏条件演化的不同步,制约了油气勘探的深入发展[11-12]。由于涠西南凹陷油气的不断发现,目前的研究多集中于该凹陷[10-11]。而与涠西南凹陷具有相似油气成藏条件的海中凹陷[13],油气勘探和地质研究程度则相对较低。本文在地震资料解释的基础上,应用断层活动速率法定量分析了凹陷边界主干断裂涠西南断层和3号断层的活动性,进而探讨了断层活动对沉积和沉降的控制作用,这有利于进一步开展该凹陷油气的勘探。

1 区域地质概况北部湾盆地呈“三坳”(北部坳陷、南部坳陷、中部坳陷)、“二隆”(即企西隆起、徐闻隆起)构造格局[14]。其中北部坳陷包括涠西南凹陷和海中凹陷等次一级构造单元;中部坳陷包括昌化凹陷、海头北凹陷、乌石凹陷、迈陈凹陷等次一级构造单元;南部坳陷可划分为福山凹陷和雷东凹陷等次一级构造单元(图 1)。盆地新生代发育古近系陆相沉积,包括长流组、流沙港组和涠洲组;新近系发育海相沉积,可划分为下洋组、角尾组、灯楼角组和望楼港组[14],最大沉积厚度可达10 km。

|

| 图 1 北部湾盆地构造格局及海中凹陷典型剖面示意图 |

海中凹陷位于北部湾盆地西南部,北部坳陷南段,属于面积较大但勘探程度较低的箕状凹陷,具有北断南超的特征[13]。海中凹陷的边界主干断层分别是涠西南断层及3号断层(图 1)。涠西南断层位于西北部,属于控盆断层,延伸长,断距大,长期活动,它的上升盘是万山隆起,下降盘为北部湾盆地。该断层在研究区内延伸长度达32 km,走向NE,断开了长流组以上全部地层。3号断层属于控凹断裂,其延伸长度较长,断距也较大,活动时间较长,成为涠西南凹陷和海中凹陷的分界。3号断裂在海中凹陷延伸长度达21 km,走向近NEW,断开了长流组至下洋组的地层。

2 断层活动性分析 2.1 断层活动性研究方法目前,人们主要应用断层生长指数、断层古落差和断层活动速率等参数来定量表征断层的活动性[15-17]。对于这几种方法,前人进行过比较和对比,对两盘地层遭受了强烈剥蚀的断层一般认为用断层活动速率法更能真实地反映断层的活动性[18-19]。本文即主要采用这种方法进行分析。断层活动速率(图 2)是指某一地层单元在一定时期内,因断裂活动形成的落差与相应沉积时间的比值[6-7],即:

|

(1) |

式中:Vf —断层活动速率,m/Ma;

T —沉积时间,Ma;

Hd —断层下降盘地层厚度,m;

Hu —断层上升盘地层厚度,m。

|

| 图 2 断层活动速率及生长指数示意图 |

采用上述方法计算断层的活动速率时,还应用地震地层对比法、镜质体反射率法以及EBM软件回剥分析[6-7]等恢复了地层的剥蚀厚度,利用原始的地层厚度来计算断层的活动速率。

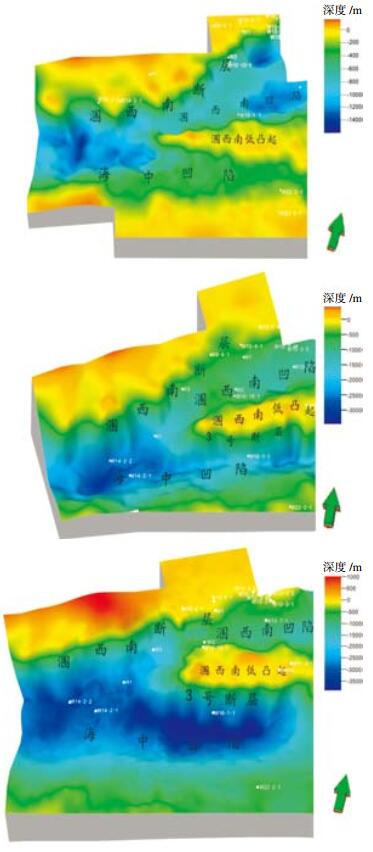

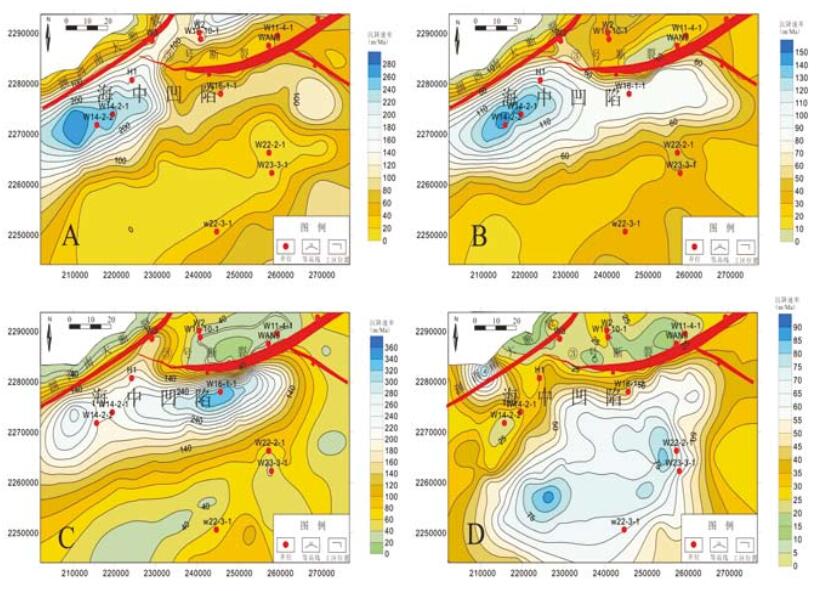

2.2 涠西南断层活动特征从不同测线不同层位断层活动速率的计算结果来看,涠西南断层的活动具有如下特征(图 3A):(1)长流组沉积时期,涠西南断裂强烈活动,断层活动速率值高达245.4 m/Ma(90B5460测线),是控制海中凹陷的西部边界,长流组沉积厚,呈典型的受边界断层控制的箕状断陷沉积特征。(2)流沙港组沉积时期,涠西南断裂的断裂活动速率相对于长流期减小,活动速率最大值为131.8 m/Ma(南部S96A566测线),但是对海中凹陷的流沙港组沉积依然起主要控制作用。(3)涠洲组沉积时期,断层活动速率依然较高,且较为均衡,最大断层活动速率达到150.6 m/Ma(90B5452测线),从地震剖面上看,海中凹陷也沉积了较厚的涠洲组。

|

| 图 3 涠西南断裂及③号断层活动速率直方图 |

2.3 3号断层活动特征

3号断裂的断层活动速率特征与涠西南断层明显不同,其发育的起始时间和结束的时间均晚于涠西南断层(图 3B)。在长流组时期3号断层不发育,进入流沙港组沉积时期3号断裂开始微弱活动,最大断层活动速率仅为12 m/Ma。涠洲组沉积时期为3号断裂异常快速活动阶段,断层活动速率柱状图具单峰特征,最大断层活动速率达365 m/Ma(测线90B5495附近),以04BW78和90B5495线为中心,向两侧断层活动速率逐渐减弱。当涠西南大断裂停止活动时,3号断裂的活动一直持续到下洋组沉积末期。其在下洋组沉积时期的活动性仍具单峰特点,但活动速率值明显减少,最大断层活动速率值为80 m/Ma(测线04BW82)。

在3号断裂西端的90B5470测线上,控制涠洲组的断裂主要为涠西南断层,3号断层基本不控制涠洲组沉积。而在3号断裂中部的90B5495和90B5504线上,3号断层则明显控制涠洲组沉积,断层的上升盘为涠西南低凸起,下降盘海中凹陷沉积了巨厚的涠洲组。另外,从90B5495和90B5504测线上可见到3号断层两盘下洋组沉积地层厚度有差异,说明3号断层在下洋组沉积时期仍是具有一定活动性的同生沉积断层。

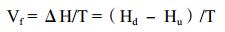

3 断层活动对沉积的控制 3.1 断层活动对沉积充填的控制从地层厚度的深度域立体图来看(图 4),海中凹陷长流组的沉积充填主要受控于涠西南断层的活动,形成一个与断裂走向近于一致的NE向沉积中心。此时,3号断层并没有活动,对长流组沉积不起控制作用。流沙港组为裂陷中期的沉积充填。从立体图上看(图 4),受涠西南断层控制,海中凹陷流沙港组在长流组沉积的基础上仍继承性发展,沉积中心并没有发生迁移,与长流组NE沉积中心近于一致。与此同时,3号断层也开始活动,在海中凹陷的东部也形成一个相对较大的沉积中心,呈NEE向展布,与3号断裂走向趋于一致,表明当时3号断裂已经开始活动,对流沙港组的沉积充填起到了一定的控制作用。涠洲组是凹陷最后一幕裂陷和断—拗构造转换时期的沉积。从地层厚度深度域立体图来看(图 4),涠洲组沉积格局发生了明显变化,受3号断层控制,沉积中心迁移到海中凹陷东部,形成一个与3号断层走向近于一致的近EW向深凹,最大地层厚度可达3 300 m。此时,涠西南断层也在继续活动,靠近涠西南断层发育呈NE向展布的沉积中心。这反映了涠西南断层和3号断层的强烈活动控制了当时涠洲组的沉积充填中心。

|

| 图 4 海中凹陷长流期~涠洲期沉积中心迁移图 |

3.2 断层活动对沉降的控制

在大量地震资料解释的基础上,应用EBM回剥软件定量计算了海中凹陷不同时期的沉降量和沉降速率(图 5)。长流组地层沉降速率介于0 ~ 268 m/Ma之间,主要分布在100 ~ 200 m/Ma之间(图 5A)。沉降速率等值线延伸方向与涠西南断层的走向近于一致,形成一个相对较大的沉降中心,受涠西南断层控制明显。流沙港期整体沉降速率小于长流期沉降速率,介于0 ~ 144 m/Ma之间,大部分区域沉降速率在60 ~ 100 m/Ma之间(图 5B)。沉降中心与长流期的近于一致,其展布与涠西南断层的走向一致,反映了涠西南断层活动对沉降的控制。涠洲期沉降速率介于0 ~ 354 m/Ma之间,大部分区域沉降速率在40 ~ 250 m/Ma之间(图 5C)。在海中凹陷东部形成一个大的沉降中心,其展布与3号断层走向近于一致,最大沉降速率354 m/Ma,揭示了3号断层的活动对沉降的控制。沿涠西南断层的走向形成一个次一级的沉降中心,表明此时涠西南断层的活动也对沉降起到一定的控制作用,这与上文对沉积的控制作用相一致。下洋期沉降速率介于25 ~ 89 m/Ma之间,大部分区域沉降速率在50 ~ 80 m/Ma之间,具有区域沉降的特点(图 5D)。最大的沉降中心位于海中凹陷东部,沉降速率最高为89 m/Ma,展布方向与3号断层走向近似,揭示了下洋期3号断层还在持续活动并对沉降起到了一定的控制作用。

|

| (A、长流期;B、流沙港期;C、涠洲期;D、下洋期) 图 5 海中凹陷长流期~下洋期沉降速率平面图 |

3.3 断层活动与沉积、沉降的耦合关系

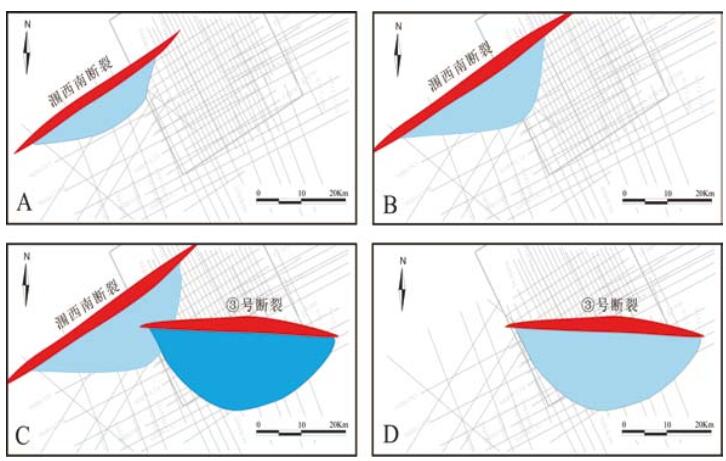

古近纪海中凹陷沉积中心基本上沿着凹陷的长轴方向分布,显示出沉积作用主要受控凹边界断裂发育所控制。从长流组到流沙港组到涠洲组,不同时期沉积中心的位置具有从早到晚由西向东迁移的变化规律,这与不同时期断裂活动性强弱的迁移规律是一致的(图 6)。在长流组和流沙港组沉积时期,海中凹陷主要受涠西南断层控制(图 6A、6B)。到涠洲组沉积时期,海中凹陷主要由3号断裂控制(图 6C)。

|

| (A、长流期;B、流沙港期;C、涠洲期;D、下洋期) 图 6 海中凹陷断层活动模式图 |

不同时期沉降中心的位置也具有从早到晚由西向东迁移的变化规律,这与构造作用强弱的迁移规律是一致的,即沉降中心的迁移是构造作用控制的结果。古新世,受涠西南断层的控制,海中凹陷处形成一个NE向的沉降中心;至始新世,研究区地层的沉降继承了长流组的沉降特点,此时,3号断层也开始了活动,形成了另一次级沉降中心,使得沉降中心开始向东迁移;至渐新世,最大的沉降中心受3号断裂控制发育在海中凹陷东部,海中凹陷西部也存在一个次一级的沉降中心,表明了3号断层在这一时期活动强度大于涠西南断裂,控制的涠洲组沉积厚度大。中新世早期(下洋期)3号断层仍在活动(图 6D)。

因此,研究区沉降中心、沉积中心的演变与边界断裂的活动强弱的变化密切相关。并且各时期沉积中心的范围、位置与该沉积时期的沉降中心的范围、位置具有较好的相关性,说明断陷时期的沉降作用受控于构造作用,沉降作用又制约着沉积作用的发生和发展,这样的特征充分显示出制约与被制约的关系,也符合断陷盆地沉积沉降的特点。

4 结论(1)涠西南断层与3号断层活动变化与海中凹陷演化的各个阶段关系密切。涠西南断层活动主要控制流沙港期以前的凹陷的演化,3号断层则影响涠洲期以来凹陷的格局。

(2)断层的活动性控制着沉积中心与沉降中心的形成与分布。涠西南断层及3号断层不同时期活动速率的变化导致沉积、沉降中心的变化与迁移。断陷时期的沉降作用受控于构造作用,沉降作用又制约着沉积作用的发生和发展。

| [1] |

Lezzar K E, Tiercelin J J. Control of normal fault interaction on the distribution of major neogene sedimentary depocenters, Lake Tanganyika, East African rift[J]. AAPG Bulletin, 2002, 86(6): 1027-1059. |

| [2] |

Cowle P A, Gupta S, Dawers N H. Implications of fault arrayevolution for synrift depocentre development: insights from a numerical fault growth model[J]. Basin Research, 2000, 12: 241-261. DOI:10.1046/j.1365-2117.2000.00126.x |

| [3] |

Mcleod A E, Underhill J R, Davies S J, et al. The influence of fault array evolution on synrift sedimentation patterns: controls on deposition in the Srathspey-Brent-Statfjord half graben, northern North Sea[J]. AAPG Bulletin, 2002(6): 1061-1093. |

| [4] |

林畅松, 郑和荣, 任建业, 等. 渤海湾盆地东营、沾化凹陷早第三纪同沉积断裂作用对沉积填充的控制[J]. 中国科学: D辑, 2003, 33(11): 1025-1036. |

| [5] |

叶兴树, 王伟锋, 陈世悦, 等. 东营凹陷断裂活动特征及其对沉积的控制作用[J]. 西安石油大学学报:自然科学版, 2006, 21(5): 29-34. |

| [6] |

姜华, 王建波, 张磊, 等. 南堡凹陷西南庄断层分段活动性及其对沉积的控制作用[J]. 沉积学报, 2010, 28(6): 1047-1052. |

| [7] |

史冠中, 王华, 徐备, 等. 南堡凹陷柏各庄断层活动特征及对沉积的控制[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2011, 47(1): 85-90. |

| [8] |

李春荣, 张功成, 梁建设, 等. 北部湾盆地断裂构造特征及其对油气的控制作用[J]. 石油学报, 2012, 33(2): 195-204. DOI:10.7623/syxb201202003 |

| [9] |

徐建永, 张功成, 梁建设, 等. 北部湾盆地古近纪幕式断陷活动规律及其与油气的关系[J]. 中国海上油气, 2011, 23(6): 362-367. |

| [10] |

魏春光, 何雨丹, 耿长波, 等. 北部湾盆地北部坳陷新生代断裂发育过程研究[J]. 大地构造与成矿学, 2008, 32(1): 28-35. |

| [11] |

朱伟林, 江文荣. 北部湾盆地涠西南凹陷断裂与油气藏[J]. 石油学报, 1998, 19(3): 6-10. DOI:10.7623/syxb199803002 |

| [12] |

胡望水, 吴婵, 梁建设, 等. 北部湾盆地构造迁移特征及对油气成藏的影响[J]. 石油与天然气地质, 2011, 32(6): 920-927. DOI:10.11743/ogg20110615 |

| [13] |

孙建峰, 须雪豪, 席敏红. 北部湾盆地海中凹陷油气成藏条件分析[J]. 海洋石油, 2008, 28(2): 36-39. |

| [14] |

卢林, 汪企浩, 黄建军. 北部湾盆地涠西南和海中凹陷新生代局部构造演化史[J]. 海洋石油, 2007, 27(1): 25-30. |

| [15] |

李勤英, 罗凤芝, 苗翠芝. 断层活动速率研究方法及应用探讨[J]. 断块油气田, 2000, 7(2): 15-17. |

| [16] |

王燮培. 石油勘探构造分析[M]. 北京: 石油工业出版社, 1990.

|

| [17] |

赵勇, 戴俊生. 应用落差分析研究生长断层[J]. 石油勘探与开发, 2003, 30(3): 13-15. |

| [18] |

王锦喜, 刘琼, 张树林. 江汉盆地西南缘主干断层活动性分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版), 2005, 7(3): 6-11. |

| [19] |

陈刚, 戴俊生, 叶兴树, 等. 生长指数与断层落差的对比研究[J]. 西南石油大学学报, 2007, 26(3): 20-23. |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34