| 断层相关褶皱解释之平衡剖面技术 |

随着油气勘探开发研究领域的不断拓展, 我们在实际工作中不断面临新的挑战和问题, 这就要求我们不断更新我们的知识结构和提高我们的技术水平, 才能满足实际研究任务的要求, 取得良好的勘探开发效果, 并且计算机技术的飞速发展, 为我们的技术实现提供了优越的平台。

2005年, 中海石油在缅甸的勘探区块成为倍受瞩目的重点, 区块内断层相关褶皱是我们主要的油气勘探构造领域, 多年来, 断层相关褶皱就是地质研究和地震解释的难点, 对初涉海外的年轻队伍, 这无疑是巨大的挑战。经过研究, 发现攻克这一难关的钥匙就是平衡剖面技术, 它不仅能帮助我们建立地质模式, 修改调整地震解释, 而且能为地质工作者展现挤压构造的发育历史[1]。

1 平衡剖面基本概念 1.1 定义假设岩石变形既没有产生也没有损失其体积, 这样, 就有可能将其恢复到未变形前的状态, 这一过程理论上是守恒的, 通常被称为平衡剖面技术。

平衡剖面技术做为一个桥梁将变形与非变形联系起来, 因此能够使地球物理解释有效化, 更好的理解目标区的地质历史, 使地球物理解释更合理。

1.2 主要方法及原理[2]用于构造恢复的技术包括两类, 即非动力学平衡恢复和动力学平衡恢复。顾名思义, 非动力学平衡恢复是指在恢复过程中不考虑断层的几何形态, 主要有三种方法:朔性滑动伸展、固定基准面平衡恢复、褶皱直接线性展开。由于这三种方法的原理简单, 应用范围都比较局限, 在这里就不详细展开。下面主要介绍实际常用的动力学平衡恢复方法。

动力学平衡恢复是指考虑断层几何形态对断层上盘变形的影响, 其算法主要有三种:法向剪切、断层平行流线法、三角剪切, 其中第二种方法适用范围比较广泛, 将着重介绍。

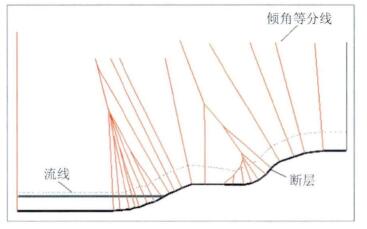

断层平行流线法是基于在一断坡之上的微粒层装流动, 将断面分成离散的倾角段, 用倾角平分线来表示断面倾角的变化。通过连接距断面相等距离的不同倾角平分线上的点组成流线, 上盘中的微粒沿流线传播, 且这种传播是平行断面的, 传播距离根据实际地质情况而定。图 1说明了在断层流线算法中断层几何形态、断面倾角平分线和上盘流线之间的关系。

|

| 图 1 断层平行流线法原理图 |

断层流线算法的原理是:(1)不需要象在朔性滑动算法中那样计算轴面;(2)前翼面积守恒, 因为平行层间的剪切可能存在;(3)这种算法适用于复杂断面的情况;(4)下盘保持形态不变, 位置不移动;(5)层面长度不变。

2 平衡剖面技术的实际应用研究在实际工作过程中, 我们主要将平衡剖面技术应用于挤压构造解释模式的确定和验证, 同时实现了挤压构造发育史的再现。在此, 根据缅甸的例子来介绍一下实际工作中的平衡剖面法。缅甸位于欧亚板块与印度板块的边界, 属于新特提斯造山, 构造活动发生在喜山晚期, 与昆仑山、柴达木盆地具有相似的构造活动特征, 控盆断裂可能伴随一定规模的走滑性质, 形成一系列堆垛式双重构造样式。

下面根据一实际地震剖面例子, 来介绍一下平衡剖面的编制过程。

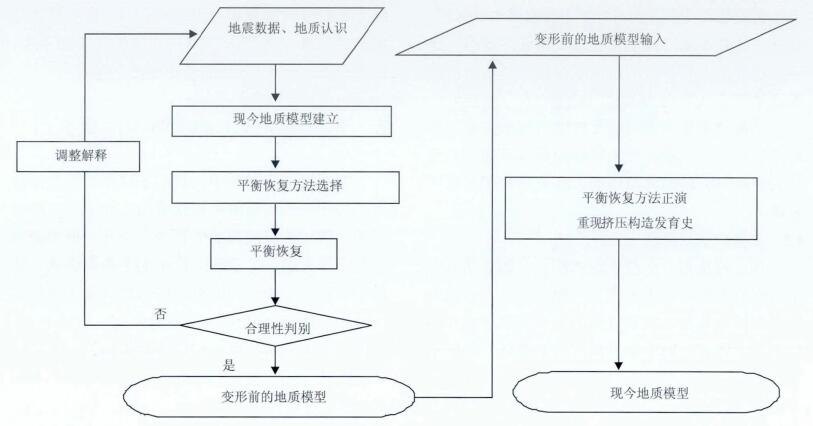

2.1 平衡剖面应用的具体步骤图 2是在实际工作中总结出来的流程图, 图的左边是一构造解释模型平衡恢复和调整解释的过程, 这一过程的逆过程(图的右边)即为挤压构造发育史, 当然还没有去除压实、溶蚀和剥蚀的影响[3]。

|

| 图 2 工作流程图 |

在整个平衡恢复过程中, 地质模式的建立是基石、指针和根本的判别标准, 在下面的实际实现过程中我们会更清楚的认识到这一点。

2.2 平衡的判别标准平衡过程, 一般情况下假定岩石体积在变形过程中守恒, 任何体积的改变都能够定量地做出估计, 这是在平衡过程种所要遵循的基本原则, 延伸到二维空间就是长度和面积守恒。为了精确反映一特殊地区的地质历史, 平衡模型必须考虑剥蚀、沉积压实、构造压实、压力溶解和沿着造山带走向的伸展。由于不同地质环境稍有差别, 所以根据地质环境的不同, 平衡的原则也要稍做改变。具体包括:(1)剖面反映的构造必须与区域观察到的构造吻合(2)在恢复过程中岩层长度、面积和体积必须守恒;(3)恒定滑动, 即对于应变剖面, 沿着断层的滑动量是恒定的;(4)剖面上的平行褶皱假定是由层间朔性滑动产生的, 所以可以利用线长度技术来平衡褶皱;(5)断层几何形态的恢复必须合理;(6)应用到剖面上的变形系列必须是动力学可解释的。

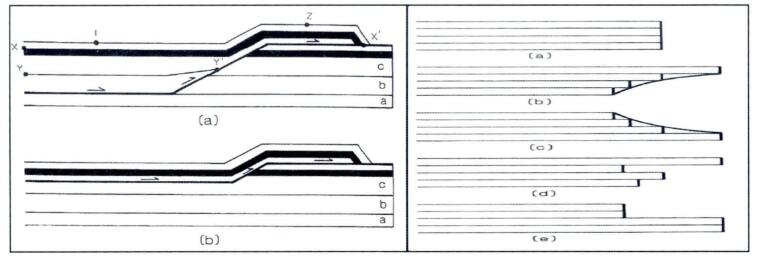

判别我们所完成的平衡恢复是否合理, 最基本的判别标准就是根据前面的平衡剖面恢复原则和前提, 另外, 下面是两种最常见的、在实际容易发生的错误:图 3中左图内(a)的变形是不合理的, 因为, 冲断层不能下切剖面;(b)的变形的几何形态是合理的。右图内(a)、(b)、(c)恢复后符合线长守恒原则, 而(d)、(e)则不符合。

|

| 图 3 合理平衡恢复的判别标准 |

总之, 随着计算机和软件技术的发展, 复杂的平衡剖面技术在实际工作中得以实现, 并发挥其应有的作用。主要基于的原则是:(1)主要的变形模式是脆性断层;(2)褶皱的产生是与断层有关的;(3)岩石体积的改变仅仅受剥蚀和沉积压实影响;(4)假定由于压力溶解和构造压实所造成的岩石体积损失最小。

平衡剖面恢复大体包括几个内容:(1)去断层位移;(2)去剥蚀影响;(3)恢复沉积压实所造成的岩石体积;(4)利用垂直、朔性滑动或者断层平行流恢复断层相关褶皱;(5)恢复朔性滑动相关褶皱。

在实际工作中, 要灵活掌握和灵活应用这些原则, 以最终符合地质规律来判断地层变形及其恢复的合理性。

2.3 实际应用对于构造解释, 特别是挤压构造解释, 当实际地质情况非常复杂时, 无法用常规方法来确定解释模式并判断解释的合理性, 这时可以在构造反演和褶皱几何分析法基础上, 对解释的地震剖面进行正演平衡恢复。首先确定构造解释的模式, 以此模式为指导, 完成构造解释, 然后再验证其合理性。

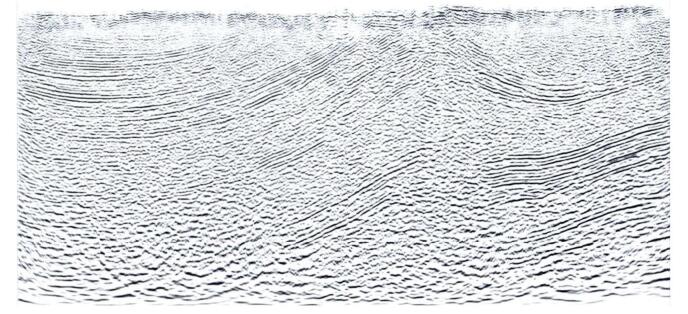

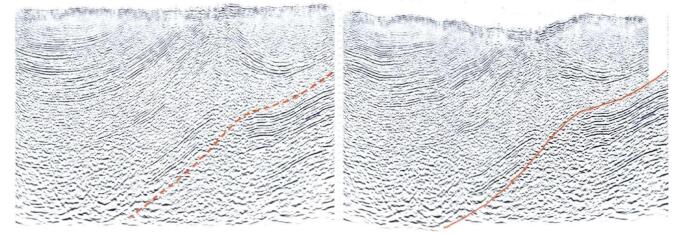

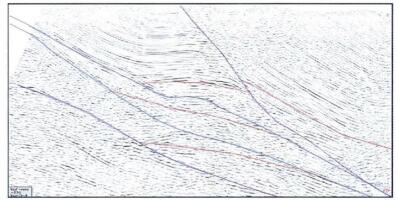

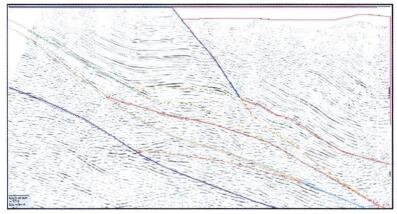

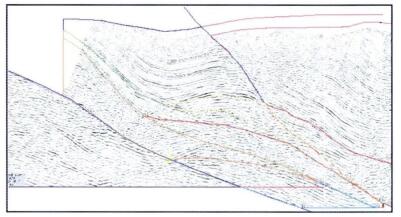

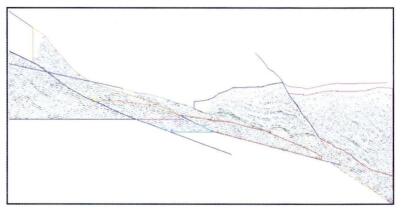

2.3.1 构造解释模式的确定结合实例来介绍平衡剖面在构造模式确定中的应用[4]。图 4是某区块的一张地震剖面, 首先经过构造反演, 应根据多条区域地震剖面, 结合区域地层认识, 由上盘地层变形推测对应的区域地层形态, 计算断层的几何形态(图 5左), 然后利用平衡剖面技术中的断层平行流线法对断层结构变形进行分析, 进而完成平衡恢复(图 5右), 排除了这条断层的影响, 即构造运动的影响, 在断层的两盘是一沉积造成的斜坡, 同理可以确定其上的另外一条断层(图 6), 将所有的构造变形恢复到原始沉积状态, 最后对层序地层界面进行解释, 并将断层和层序界面的解释返算到现今地震剖面上(图 7), 初步确定了本区的地震解释模式, 据此开展全区的构造解释。

|

| 图 4 地震剖面 |

|

| 图 5 断层结构变形分析与平衡恢复 |

|

| 图 6 断层结构变形分析与平衡恢复 |

|

| 图 7 构造解释模式 |

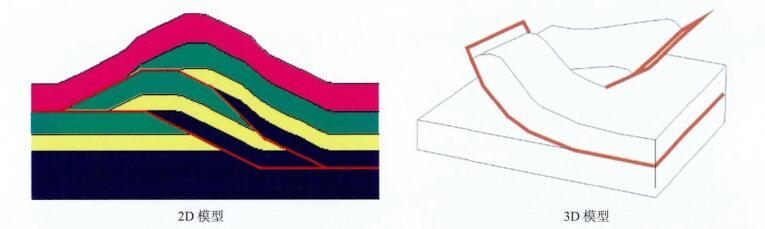

在这一过程中, 有两个关键, 一是对断层的推测, 二是对断层演化顺序的判断, 后面的平衡剖面技术只是从量的角度对这两个关键的进一步确定。进而, 根据对全区关键剖面的研究, 确定本区的构造类型为堆跺式双重构造[5], 其理论模型如图 8。然后以此模型为指导, 完成本区构造的研究。

|

| 图 8 堆跺式双重构造理论模型 |

2.3.2 地震解释的验证

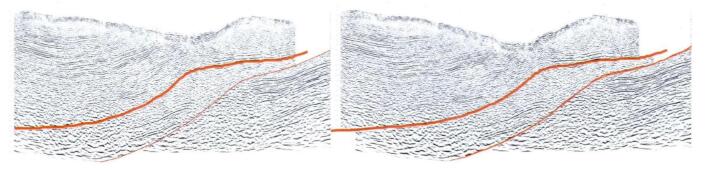

根据地质认识对地震资料进行解释, 建立现今地质模型(图 9), 也就是完成地震解释之后(具体过程同上), 还可以利用平衡剖面技术验证这一解释的合理性, 即是否平衡。

|

| 图 9 现今解释剖面 |

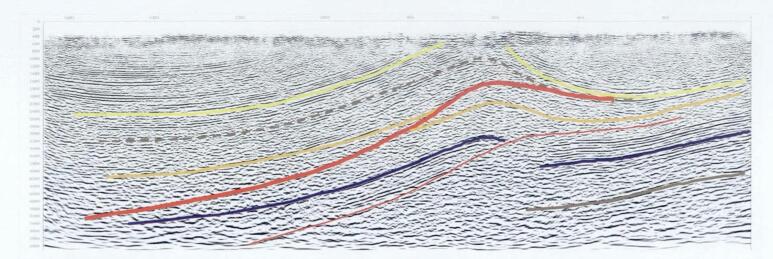

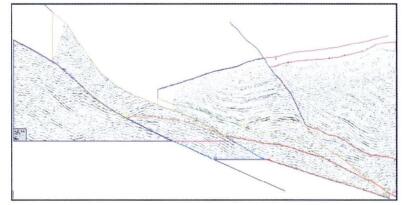

首先, 分解各个期次的构造运动, 确定其发生的时间(图 10), 要根据地质认识判断这一逆冲构造的类型, 同时根据地层产状、断层切割关系等判断几次挤压、逆冲断层发生的先后顺序。从图 10可以看出, 属于一前列式构造, 最后被4号断层切割, 所以从1号至4号断层是由老到新的顺序。据此分析, 选择合适的平衡剖面恢复算法, 选择最适合这种构造样式的断层平行流向法进行恢复, 而恢复的顺序是从新到老, 即从4号断层至1号断层, 对每一次构造运动进行恢复, 同时考虑到剪切作用的影响, 把被多次逆冲断层和挤压影响的地层展平, 图 11是去4号断层和同时期的挤压影响后的地震剖面, 以此类推是3号(图 12)、2号(图 13)和1号(图 14)断层的恢复, 并且符合平衡的原则, 当然图 14的地质模型还受到压实、溶蚀、剥蚀等因素影响, 是一无构造影响的沉积斜坡, 最终验证了目前地震解释的合理性, 为后续的研究工作奠定了坚实的基础。

|

| 图 10 构造运动时序分析 |

|

| 图 11 最年轻的断层恢复(去掉4号断层影响) |

|

| 图 12 较老断层恢复(去掉3号断层影响) |

|

| 图 13 更老的断层恢复(去掉2号断层影响) |

|

| 图 14 最老的断层恢复(现今没有构造运动) |

然后, 可根据现今模型(图 9)和挤压逆冲前的模型(图 14)来计算地层在水平方向上被挤压平推的距离即水平延展距离, 从而在位置上帮助我们对这套地层的演化情况做出综合评价, 通过计算, 本例的水平延展距离约为15 km。其中, 可以看到在地震解释基础上, 构造时序分析是这项工作的核心, 时序分析的失误将会导致对地震解释合理性的判断。另外, 必须要正确区分构造斜坡和沉积斜坡。

2.3.3 再现挤压构造发育史从图 9至图 14的正演过程看, 这实际就是挤压构造的发育史。平衡恢复实际上在于消除构造运动的影响(是构造演化恢复重要的一部分), 是构造运动的一个逆过程。从图 9至图 14中可以看出, 通过平衡剖面的编制, 已经得出了各个构造运动时期的地质剖面, 即平衡剖面编制的一个反过程(从图 14至图 9), 同时也得到了没有去剥蚀、压实、溶蚀等影响的挤压构造发育史。

还可继续运用常规的回剥法或剥皮法从某地层目前的埋藏深度和厚度出发, 逐层剥去其上地层, 最终得出刚沉积时的原始沉积厚度。这同拉张构造发育史的研究方法是一样的, 在这里就不再赘述了。

以上详细描述了平衡剖面技术在目标区构造研究方面的应用, 基本解决了本区从构造解释到构造演化方面的实际问题。

3 结论在实际工作过程中, 平衡剖面发挥了举足轻重的作用, 帮助我们解决了缅甸地区的构造问题, 但也发现平衡剖面技术有许多局限性, 由于众多前提条件在实际地质情况下得不到满足, 加之对实际地质情况认识上的不足, 挤压构造本身就大地构造背景到局部构造都比较复杂, 使我们在应用这项技术的过程中发现许多困难和多解性。获得以下认识:

(1) 在地震解释模式的建立和挤压构造发育的研究中, 平衡剖面技术是目前行之有效的方法, 得出研究区是堆跺式双构造模式;

(2) 只有与大地构造背景及相关的实际地质研究相结合, 才能保证平衡剖面技术在实际应用中的客观性;

(3) 为了保证平衡剖面技术在实际应用中的有效性, 还必须深入了解各种平衡剖面技术实现的原理方法。

当然, 任何一项技术都不是万能的, 平衡剖面技术也不例外, 其在应用过程中也存在一些局限性:

(1) 任何地质情况都很难严格满足前文所提到的平衡技术前提;

(2) 在一些复杂地区以及研究的初级阶段, 较难确定构造运动的时序, 并且在实际地质历史过程中, 很难分辨某些地质事件的发生先后;

(3) 产生实际构造运动的动力并不是单一的, 所以在选择平衡恢复技术方法时, 并不能完全满足实际情况。

总之, 平衡剖面作为一项技术是值得发展和推广的, 特别是对解决复杂构造问题提供了一种不可替代的手段, 但在应用过程中一定要注意其众多的前提, 并对实际问题有比较清楚和准确的认识, 才不会走人误区, 乃至误导后续的工作。

| [1] |

方石, 孙求实, 谢荣祥, 等. 平衡剖面技术原理及其研究进展[J]. 科技导报, 2012, 30(8): 73-79. |

| [2] |

SHAW J H, CONNORS C, SUPPE J. Seismic Interpretation of Contractional Fault-Related Folds:An AAPG Seismic Atlas[M]. Publisher: American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklah, 2005.

|

| [3] |

王运所, 刘亚洲, 张孝义, 等. 平衡剖面的制作流程及其地质意义[J]. 长安大学学报(地球科学版), 2003, 25(1): 28-32. |

| [4] |

张明山, 陈发景. 平衡剖面技术应用的条件及实例分析[J]. 石油地球物理勘探, 1998, 33(4): 532-540. |

| [5] |

陈伟, 卢华夏, 施泽进, 等. 平衡剖面的正演计算及其应用[J]. 地质科学, 1993, 28(2): 117-126. |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34