| 深度域地震资料解释探讨 |

叠前深度偏移是目前地震资料处理技术中归位相对准确的一种偏移方法, 特别是在速度复杂或者构造复杂地区具有较明显的优势, 主要用来解决盐丘、复杂基底、复杂断块、生物礁、泥底辟、流体底辟等复杂地质体的波场成像问题。随着偏移算法的成熟、计算机能力的进步, 规模化的叠前深度偏移成为可能。目前, 叠前深度偏移已经是工业界的标准处理流程。因此如何对叠前深度偏移后的地震数据进行后续的解释及其它的应用就成为必须面对的问题。

1 为什么要在深度域进行地震资料解释深度域地震剖面与时间域地震剖面相比, 具有地下构造真实、直观、便于解释等特点, 并且无需进行时深转换就能得到初始深度构造[1], 随着叠前深度偏移技术的推广, 具备了在深度域进行地震资料解释的基础, 其优点如下:

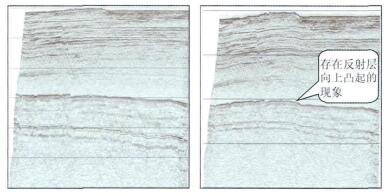

(1) 深度域地震剖面比时间域地震剖面更能真实反映地下的构造形态。虽然在一条质量较好的时间偏移地震剖面上, 同相轴较真实地表示了地下构造面的水平相对位置, 而垂向的相对位置则被歪曲, 甚至严重歪曲[2], 剖面上反应的构造形态可能与地下结构不同, 而深度域地震数据更直观, 更能真实地反应地下地质体的形态和相对位置, 特别是在有生物礁、气烟囱或者盐岩底辟发育的速度复杂地区, 时间域剖面有无法克服的问题。如图 1中所示, 由于海底存在高速礁体, 时间域的剖面存在虚假的地震反射层向上凸起的现象。

|

| (左:深度域;右:时间域) 图 1 浅层存在高速异常体时的叠前深度偏移剖面 |

(2) 叠前深度偏移后的深度域地震资料具有较准确的地质意义, 可以为地层对比提供较好的约束。在PSDM深度域剖面上, 地质分层与地震解释层位之间的偏差较小是合理的;如果偏差过大, 那么地质分层可能需要进一步调整, 假如地质分层确实是合理的, 则叠前深度偏移的成果可能是不合理的, 需要进行进一步的研究。

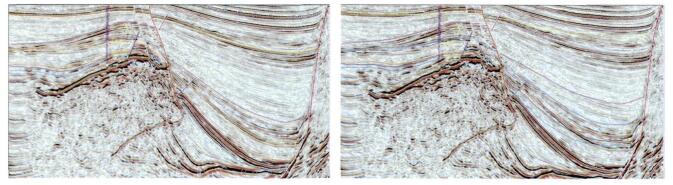

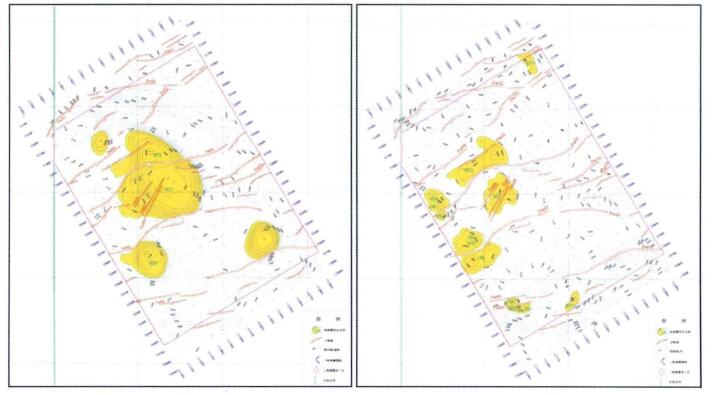

(3) 深度域的地震资料可以判断井校正后层位的合理性。由于深度域地震资料的深度值是相对的, 无法与井上分层准确地一一对应, 因此必须对解释层位和地震数据应用井较正, 以得到最终的深度层位和构造图。如果校正后的层位与校正前的层位之间的偏差较小, 则这种井校正的算法和参数是合理的;如果偏差较大, 则说明这种校正方法是不合理、不准确的, 特别是在探井少、构造复杂、速度横向变化快的地区特别有用(图 2)。

|

| 图 2 深度域解释的地震层位(左)与时深转换得到的深度层位(右)对比 |

(4) 深度域地震剖面的视频率比时间域剖面低, 表现为同相轴较粗, 实际上具有和时间剖面基本相同的分辨率。不过由于速度随深度增加, 因此在深度域的均匀采样意味着时间域的采样间隔是变化的:浅部的时间采样间隔略大, 深部的时间采样间隔略小, 因此在深度域地震剖面上其深部的分辨率会比相应的时间剖面分辨率高一些。

2 如何在深度域进行地震资料解释前人对深度域进行地震资料解释中存在的问题做了前瞻性研究[1, 3]。何惺华(2004)从时间域和深度域的地震波场描述出发, 对深度域的子渡、褶积和Fourier变换等基本问题进行分析探讨, 证明了时域与深度域中的地球物理概念、原理和方法是相互联系的.其数学表达方式是相似的, 并对深时转换中采样间隔的选择、频率谱与波数谱数据的关系和深时转换剖面上视频率变化等实际问题给出了合理的解释[3]。张雪健等认为在深度域进行层位标定也应利用合成地震记录, 由于深度域傅里叶变换存在不确定性, 因此提出不利用统计子波而采用标准瑞克子波来进行深度域的合成地震记录制作, 并提出了适用于深度域的合成地震记录制作方法[1]。

本文结合实际工作经验, 对井震标定的适用性、深度域的深度校正问题进行了探讨。

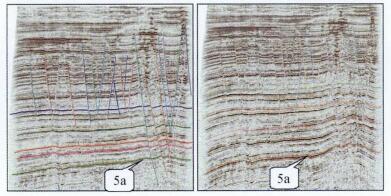

2.1 层位标定如果研究区内没有已钻井, 则需要根据波组特征对比法进行层位标定:根据时间域的地震剖面、或者相邻工区的解释成果, 确定研究区构造层或者标准层的反射特征, 然后在深度域地震剖面上寻找相应的波组特征, 并最终确定构造层或者标准层的解释框架, 随后可以在整个研究区工区展开深度域层位追踪(图 3)。

|

| (左:时间域层位;右:深度域层位) 图 3 波组特征法标定地震反射层的深度域 |

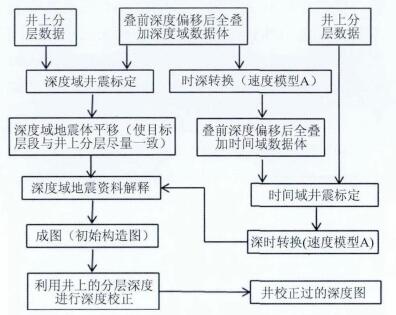

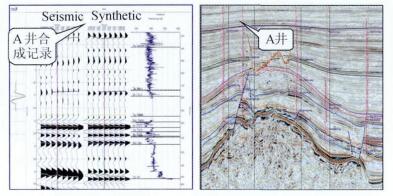

研究区内有已钻井, 则需要通过合成记录进行层位标定, 把钻井分层深度直接对应到深度域地震体上是不准确的, 因为深度域地震数据是圳对准确的, 即地层的形状是基本准确的, 但深度不是绝对准确的, 也就是说地震的深度与钻井的深度无法直接对应。井震标定可以直接在深度域进行[1, 3], 前人总结归纳深度域合成记录制作过程应包括:(1)利用声波、密度等测井曲线进行层位划分并建立深时关系, 根据多层介质反射系数的波动方程推导公式, 求取频率域的反射系数;(2)对时间域的井旁道记录利用同态反褶积方法提取地震子波, 得到频率域的子波谱;(3)利用频等:域褶积模型计算合成记录, 作反傅里叶变换得到时间域合成地震记录, 再根据时深关系求出每个时域采样点对应的深度点, 按照所要求的深度采样间隔进行重采样, 得到深度域合成地震记录[4]。由于其过程较复杂, 在实际生产采用了一种折中方法:先把深度域地震体转换为时间域地震体, 直接利用现有的合成记录制作方法和模块在时间域进行井震标定, 然后再结合波组特征来确定深度域剖面上构造层和储层反射特征和位置(图 4, 图 5)。通过井震标定识别了标准层的波组特征后, 可以进行层位和断层的解释工作。其基本思路和在时间域进行的解释工作是类似的。与时间域相比, 在深度域进行的解释更加直观, 地质意义更加明晰, 各构造层位的几何展布形态是相对准确的。例如, 在深度域解释, 浅层生物礁不会给其下部的层位带来显著影响, 因此不会解释出时间域的假构造(图 1);盐底辟底部及以下地层的拉伸现象会减少, 为盐丘以下构造的准确识别提供基础。

|

| 图 4 有井情况下的深度域地震资料解释流程图 |

|

| (左:合成记录;右:过井深度域地震剖面) 图 5 深度域井震标定示意图(A井) |

2.2 深度校正

解释成果可以直接成图, 称为原始构造图, 反映的是地下构造的相对形态, 相比地下的真实地质体而言, 原始构造图上井点处的深度与井上的真实深度仍然存在一定的偏差误差;但与时间域的时间图相比, 其形态要准确得多, 特别是在速度复杂的地区, 因为此时时间图与深度图差异很大, 不具备通常所说的时间图与深度图之间的相似性(图 6)。

|

| 图 6 时间域构造图与深度域构造图比较(左:时间图;右:深度构造图) |

成图过程中最大的难题是如何进行深度校正, 使得地震深度和井深度一致。有的研究者认为深度偏移剖面的深度和井的深度是一致的, 地质分层可以在深度剖面上直接标定;而有的研究者则认为深度偏移是相对准确的, 只能尽量平移来减少地震层位与井分层之间的误差, 不能进行非平移的操作[2]。对此, 笔者有不同的意见:首先, 深度偏移后深度域地震资料的深度是相对准确的, 不能与井上深度直接对应起来;其次, 深度偏移后的深度地震剖面的深度除了平移之后, 还必须进行微调, 因为深度偏移的相对准确是针对地震数据处理的较大的尺度来说的, 但对于地震资料解释而言, 要求的精度更高一些, 此时必须通过深度校正来达到构造层深度或构造图深度与井分层深度的一致性。深度校正可以在面上进行(针对某个层位), 也可以通过速度模型在3D数据体上进行。

对某个层位或者构造面进行校正时, 采用了如下方法:首先计算各口井上地震与井分层之间的误差, 接着根据克里金算法对误差数据网格化, 最后对原始层位网格进行校正, 得到校正后的层面网格, 即某层的构造图。对3D数据体进行深度校正, 采用的是速度模型, 首先把深度域地震数据转为时间域, 根据层位标定时的时深关系及其它的速度资料建立3D速度模型, 把时间域地震数据转为深度域, 此时深度域地震数据和井的分层深度基本上对应了;此外, 对其它的数据都可以按照这种方法转换为新的深度域数据, 例如, 层位数据也可以进行如此的转换过程, 得到深度校正过的层位。

在深度域, 深度校正的合理性可以快速检验。例如, 在B工区, 进行了多次的速度分析和建模, 得到了速度模型, 根据目前的结果来看, 这个速度模型在目标层段和研究范围内是比较合理的, 但在离井较远的区域则可能是不合理的(图 2)。

3 结论综上所述, 叠前深度偏移在构造和速度复杂地区能得到更好、更真实的地下地质体的像;叠前深度偏移目前已经成为工业界的标准, 因此在深度域进行地震资料解释已经具备了数据基础;根据前人的分析研究, 在深度域进行解释是可行的, 利用现有的软件和方法也能在深度域进行常规解释;在深度域进行解释, 同样需要进行井震标定工作;由于地震深度不具备绝对意义, 因此需要根据钻井数据进行深度校正, 其校正方法、原理、效果对深度域地震资料解释是关键因素之一。

根据近几年的工作实践, 笔者认为今后的地震资料综合解释必须走向三个结合:地震数据处理(特别是叠前深度偏移)必须与解释紧密结合, 地震数据处理与井数据紧密结合, 地震资料解释与地质分析紧密结合, 只有这样才能真正实现深度域地震资料综合解释, 尽量满足勘探开发过程中不断提出的各项要求, 尽量接近地球物理的目标, 及建立相对合理的速度场。从目前来看, 速度分析将贯穿地震资料处理、解释、预测、圈闭评价整个过程, 随着勘探阶段的不断深化, 以及开发阶段的越来越精细的要求, 速度分析将成为核心过程, 它必须紧密结合偏移处理与解释不断完善, 以达到更加接近真实速度的目的。

| [1] |

张雪建, 梁锋, 王桂玲. 深度域合成地震记录的制作方法研究[J]. 石油地球物理勘探, 2000, 35(3): 377-380. |

| [2] |

漆家福, 夏义平, 杨桥, 等. 油区构造解析[M]. 北京: 石油工业出版社, 2006.

|

| [3] |

何惺华. 深度域地震资料若干问题初探[J]. 石油物探, 2004, 43(4): 353-358. |

| [4] |

王永刚, 朱兆林, 曹丹平. 井间地震资料深度域合成地震记录的制作方法[J]. 石油大学学报(自然科学版), 2005, 29(3): 27-30. |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34