| 基于MEMS固态传感器的海洋平台多点空间振型的快速同步采集 |

2. 北京大学石油与天然气研究中心, 北京 100871

2. Institute of Oil and Gas9 Beijing University, Beijing 100871, China

海洋平台是目前世界上海洋石油开发中应用最为广泛的一种工程设施。在平台十五到三十年的服役期中,不断受到风、浪、流、冰、潮汐、地震等多重自然荷载的作用,以及环境腐蚀、海生物附着、构件缺陷、材料疲劳等诸多不利因素的累积影响,其结构强度和刚度会逐步衰减。此时诸如船只碰撞、机械损伤、台风、火灾等突发性事件就有可能在短时间内造成平台结构的显著损伤甚至失效破坏。依托传感技术、检测技术、信息化技术等领域的最新技术手段,加强海上石油生产的安全监管工作,可以最大限度地防范平台倾斜、垮塌等重大安全事故的发生,具有重要的实用意义。

基于低频振动信号测量的海洋平台结构安全整体检测技术由于其设备要求低、可操作性强等优点,在海洋工程领域得到广泛应用[1-4]。传统的振动检测仪系统多采用压电式加速度传感器与多通道数据采集系统分离的模拟传感器+集中采集与控制工作模式,存在着诸如传感器布线困难、数据采集系统受通道数限制导致扩展能力弱、采集系统可靠性要求严格、施工成本高等问题,不太适合在海洋平台高湿、高腐蚀、或极端温度等恶劣环境下使用。

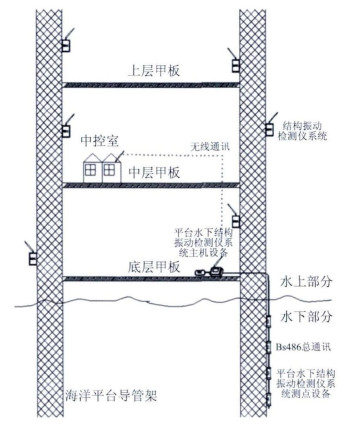

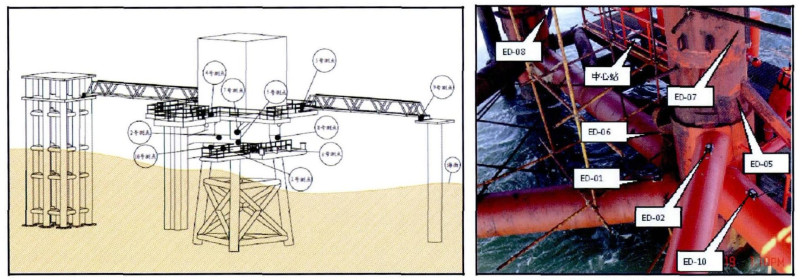

针对以上问题,本文提出了一种基于无线传感器网络技术的海洋平台多点空间振型同步采集系统方案。设计将智能传感器和无线传感器网络的理念引入到海洋平台结构安全振动检测应用中来,以数字化的智能振动检测单元代替了传统的模拟传感器,以分布式无线自组织传感器网络替代了测点与数据采集系统之间的连接电缆,在实现海洋平台空间整体复杂振型精确同步遥测的同时,极大地简化了现场施工程序,增强了系统的环境耐受能力。以此技术为基础研发的“海洋平台多点超低频振动快速巡检与诊断系统”在胜利油田的多次成功应用(图 1)也预示了无线传感器网络技术在海洋平台安全检测与监测领域的广阔应用前景。

|

| 图 1 海洋平台超低频振动快速巡检与诊断系统在胜利油田浅海采油平台上的应用 |

1 系统方案设计

如图 2所示,海洋平台多点超低频振动快速巡检与诊断系统主要由分布式智能振动检测单元和系统主机单元共同构成。与传统的多通道数据采集系统不同,这里的主机单元只负责监督系统的整体工作状态,协调并遥控各检测单元的工作,记录工作日志等,其功能已经极大弱化;与之相应,其体积、重量、功耗、复杂度则得到极大降低,工作可靠性和环境耐受能力大大增强。智能振动检测单元内置高灵敏度传感器、数据采集模块、嵌人式微处理器模块等,可以完成传统上依赖于数据采集系统主机的信号调理、数据采集及数据记录等绝大部分测控功能,同时内置无线数传单元,可实现与系统主机的互联互通。这种分布式采集与处理的工作模式一方面简化了系统主机的复杂程度,提高了系统冗余度和可靠性,同时极大地增强了系统的整体处理能力,为系统规模和功能的进一步扩展提供了足够的空间。

|

| 图 2 海洋半台超低频振动快速巡检与诊断系统构成框图 |

2 智能化海洋平台振动检测单元设计

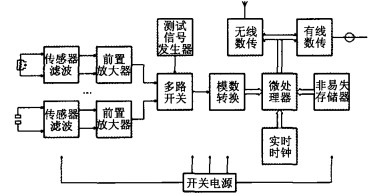

智能化海洋平台振动检测单元除了其内置的三维三分量振动传感器模组,基本可以等效于一个传统意义上的四通道同步数据采集系统。如图 3所示,它的构成主要包括传感器单元、信号调理模块、模数转换电路、数据记录模块、数传接口模块、嵌入式微处理器模块等。其基本功能是对传感器输出的微弱振动信号经信号调理模块进行滤波放大后,由模数转换电路完成数字化采集。这些信息与采样时间、采样间隔等辅助信息一起进行数据封装与数据处理后存储于扩展存储器中。测试信号发生器则用于对检测单元的信号通道进行性能评价和故障诊断。

|

| 图 3 智能化海洋平台振动检测单元功能框图 |

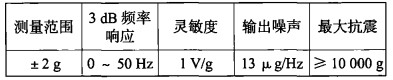

振动检测单元内置新一代高灵敏度MEMS固态加速度传感器,其频率响应范围理论上可低至直流,充分适应对大尺度海洋平台超低频段空间振型的测量要求;另外其抗冲击、坚固耐用、且对磁干扰不敏感等特点也特别适合在海洋平台恶劣的工况下使用。通过评价海洋平台在适用海况下的受激振动响应,确定传感器的量程、精度、灵敏度、信号响应带宽等关键指标,同时将传感器的温度稳定性、长时漂移、抗震性、功耗等作为关键的选型依据,最终选定的MEMS固态加速度传感器主要性能指标如表 1所示。

| 表 1 传感器的主要性能指标 |

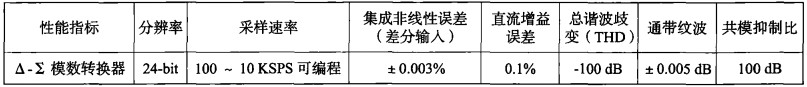

由于海洋平台在自然环境激励条件下的受激振动非常微弱,其振幅一般在几个mg(千分之一个重力加速度)以下。为了保证对高灵敏度传感器输出信号的有效采集,海洋平台振动检测单元的前端信号调理及放大电路应具有低噪声放大和高共模抑制比的基本要求。这里所采用的模数转换电路以Analog Device公司集成式24位△-∑模数转换器AD7732为核心,加以外围辅助电路组成。芯片内含模拟通道直流偏移及放大系数校准电路,辅以低噪低漂移外部电压参考,可以极大提高转换精度。24位有效位可满足对100 dB以上高动态范围平台振动信号的记录要求。这部分电路的设计指标如表 2所示。

| 表 2 采集电路设计指标 |

平台环境下的干扰信号中既包含环境噪声、也包含系统及周边交流供电、天电等通过等效接地阻抗、信号线及供电线感应引入的噪声。电路设计上对其中的共模干扰部分主要依赖高共模抑制比的前置放大电路抑制;差模干扰则主要依赖滤波电路加以抑制。50 Hz工频交流电干扰一直是传统基于模拟信号传输线方式测振仪器需要重点处理的一类噪声干扰。但是对于这里所提出的取消了模拟信号传输线的分布式遥测系统而言,其干扰强度已经大大降低,对应的50 Hz陷波器设计也大大简化。

3 基于无线网络的高精度时钟同步机制海洋平台整体结构安全振动检测技术要求对平台三维空间复杂振型进行多方位、精确的同步测量和记录。这就对数据采集系统的时钟同步提出了非常高的要求。精确的同步时钟可以最大限度地保留平台振动采样信号中的相位信息,从而提高振动模态分析的精确度和准确度。相比传统的多通道数据采集系统,无线通信方式的采用给分布式数据采集系统的时钟同步带来一定的难度。由于无线链路的不稳定性和不确定性,各数据采集节点均依靠本地晶体振荡器提供时间基准,其相互之间以及与主控节点之间不存在严格意义上的同步关系。由于晶体振荡器之间不可避免地存在细微的频率偏差和时钟漂移,即使初始同步的多个时钟在经过一定时间的运行后也将出现较大的时间偏差,从而影响数据同步采集的精度。这里采用的解决方案是通过无线通讯链路对系统内独立运行的多个时钟进行周期性的定时校正,保证了所有数据采集节点的本地时钟都以主控节点时钟为基准,向主控节点时钟对齐。系统实测的检测单元时钟偏差可长期稳定在±25 ms以内,完全满足系统内各单元同步采集的要求。

4 分布式智能传感器网络智能化海洋平台振动检测单元的引入使我们可以选择成熟的网络通讯技术来简化振动测试系统节点之间的数据通讯。基于美国电气和电子工程师协会(IEEE)所制定的国际通行的无线公共信道底层通信标准IEEE 802.15.4,研发定制了适合平台振动检测环境要求的工业现场用无线数据通讯协议。协议针对工业现场对实时数据通讯的高可靠性、低误码率、强自修复能力基本要求,强调低功耗、实时眭好、误码率低、扩充能力强、协议简单高效、容错及纠错能力强等特点。无线通讯所选用的工作频段为2 400~2 485 MHz ISM频段,射频输出功率≥3 dBm,开阔无遮挡地带点到点通讯距离≥400 m,基本可以覆盖大部分浅海导管架平台的应用要求。另外,在无线通讯协议上强调抗干扰特性,采用基于接收信号强度监测及无线链路质量监测(RSSI/LQI)的自动频点选择和跳转技术,从而可以主动地躲避干扰信道,极大地提高通信的可靠性和稳定性。

5 系统应用海洋平台多点超低频振动快速巡检与诊断系统具有测量精度高、环境适应性好、体积小易于携带、布设方式灵活便捷等优点,多次成功用于中海油、中石化等公司海洋平台的测振服务或示范工程应用,经受住了渤海.20℃低温及南海台风等极端恶劣海况的考验,满足海洋恶劣工况下的应用要求。以图 4右所示的胜利油田CB20A计量平台测振试验为例,针对这一平台的实际海况条件,振动检测单元的布设上采用了磁吸附式的安装方式,每个测位安装布设时间约为5~10 min,全部10台测点设备在2小时内布设完毕(图 4左)。系统的主机单元与控制计算机相连,直接放置在平台的带栏走道上,如图 5所示。包括测点设备、系统主机、及计算机在内的整套系统均采用内置或外接电池供电,为测试带来极大方便。

|

| 图 4 胜利油田CB20A计量平台测振试验 |

|

| 图 5 系统主机的现场布设状态 |

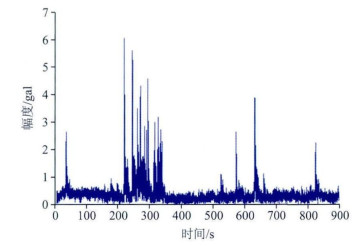

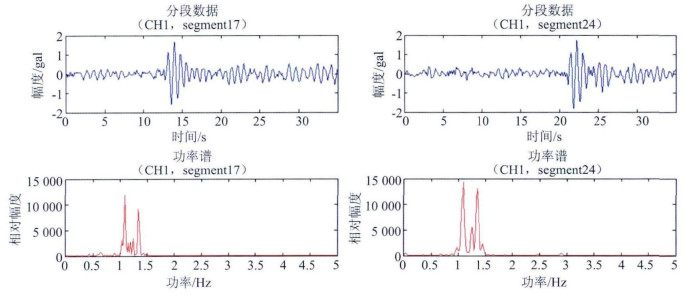

在结束安装布设后的两个小时内,共进行了三次长度分别为15 min、30 min、1小时的平台振动响应同步采集。图 6、图 7为所记录到的部分典型段数据。简单的时频域分析可发现在1.1 Hz和1.35 Hz处有明显的能量成分,对应了平台的低阶振动模态。

|

| 图 6 一号测点设备全段记录合成幅度 |

|

| 图 7 一号测振单元的部分典型段数据(通道一) |

在得到足够的平台振动数据,并现场检验数据有效性后,整套系统在半小时内就完成了设备拆除和人员撤离。这样的一次平台振动测试只需要投入2~3人的测试小组一天的工作量,充分满足了浅海导管架平台周期性快速巡检的要求。

6 结束语通过采用多点分布式无线传感器系统的设计方案,将无线传感器网络技术引入了海洋平台安全检测这一领域,利用其分布式和无线数传的优势,在保证测试有效性的同时,实现了便捷、高速、高效、低成本的平台结构整体振动检测。专用测试系统的采用使测试过程更加程式化,极大降低了测试成本,为海洋平台的制度化安全巡检和历史数据建档管理提供了技术支撑。这项技术的成功应用也预示了无线传感器网络技术在海洋平台安全检测与监测领域的广阔应用前景。

| [1] |

欧进萍, 肖仪清, 黄虎杰, 等. 海洋平台结构实时安全监测系统[J]. 海洋工程, 2001, 19(2): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1005-9865.2001.02.001 |

| [2] |

张兆德, 王德禹. 基于固有频率的海洋平台损伤检测方法的改进[J]. 海洋工程, 2004, 22(3): 9-13. DOI:10.3969/j.issn.1005-9865.2004.03.002 |

| [3] |

胡军, 李长升. 影响浅海平台自振特性的敏感因素分析[J]. 中国海洋平台, 2005, 20(6): 29-33. |

| [4] |

刘玲, 陆建辉, 李玉辉, 等. 海洋石油平台健康监测研究方法与进展[J]. 石油工程建设, 2005, 31(1): 2-7. DOI:10.3969/j.issn.1001-2206.2005.01.003 |

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33