| 海上油田采出污泥性质及其无害化处理方法研究--以SZ36-1油田为例 |

2. 中海石油(中国)有限公司天津分公司, 天津 300450;

3. 东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室, 黑龙江大庆 163318

2. Tianjin Branch of CNOOC Ltd., Tianjin 300450, China;

3. Northeast of Petroleum University Key Laboratory for Enhanced Oil and Gas Recovery, Daqing Heilongjiang 163318, China

我国海域蕴藏着丰富的油气资源,海上油田高效开发对国民经济发展和国家安全的重要性越来越显著。在海洋石油己探明储量中,70%位于渤海海域。2012年渤海海域油田油气当量已突破3 000×104 m3,成为国内第三大油田。渤海油田群石油储量中75%为稠油油藏,具有厚度大、渗透性好、非均质性严重、注入水矿化度高和注采井距大等特点,采用一套井网多层合采开发方式,层间和层内矛盾十分突出,水驱开发效果较差。此外,海上采油平台使用寿命一般只有15~20年,多采用强注强采或早期注聚来缩短投资回报期[1-5],这进一步加剧了储层岩石结构破坏程度,导致采出液含泥量明显增加、油水分离系统工作效率降低和污泥无害化处理等一系列问题。据统计,渤海油田群年采出污泥上万方,若将污泥运回陆地进行无害化处理,不仅运输费用高,无害化处理费用也十分巨大。借鉴陆地油田采出污泥回注地层无害化处理方法[6-11],本文以油藏工程学、高分子材料学和物理化学为理论指导,以仪器检测、化学分析和物理模拟为技术手段,以SZ36-1油田储层和采出污泥为研究对象,开展储层性质和污泥组成及其适应性研究和污泥聚合物溶液调剖效果评价,为渤海油田采出污泥无害化处理技术决策提供实验依据。

1 污泥采集和处理 1.1 污泥采集污泥“样本1”取自SZ36-1油田CEP斜板除油器,“样本2”取自SZ36-1油田绥中油气处理站污泥池。污泥样本采用塑料罐密封运输,避免水分蒸发造成测试误差。

1.2 污泥处理分别从2个污泥样本中称取800 g,装入2个托盘中。将托盘放人110℃温度保温箱中恒温48 h,取出冷却2h待用。

将上述脱水污泥放人烧杯中,加入适量甲苯溶剂,连续搅拌直至污泥中原油充分溶入甲苯为止。将烧杯静置4 h,以便泥土颗粒从甲苯液体中沉淀并分离出来,通常上述洗涤和分离过程重复进行3~4次。最后,将洗涤后泥土放入托盘并置于80℃恒温箱中,除去泥土内残存甲苯。

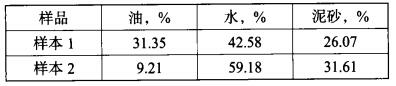

污泥组成分析结果见表 1。从表 1可以看出,污泥组成与取样点位置存在密切关系,采出污泥中主要成分为水,占40%~60%。

| 表 1 污泥组成分析 |

1.3 污泥泥土颗粒粒径分析

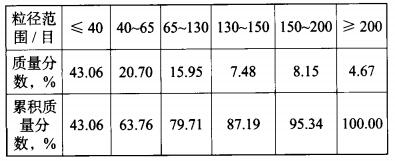

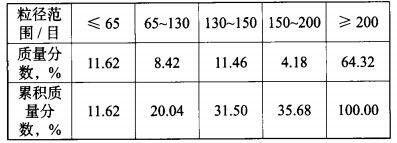

将脱水脱油泥土依次用40、65、130、150、200目金属筛过筛,2个污泥样本泥土颗粒粒径分布见表 2和表 3。

| 表 2 “样本1”颗粒粒径分布 |

| 表 3 “样本2”颗粒粒径分布 |

从表 2和表 3可看出,样品中颗粒粒径及其分布受取样点位置影响。在“样本1”中,65目以下泥土颗粒占到总量的63.76%,200目以上仅为4.67%,污泥主要由粒径较大颗粒组成。在“样本2”中,200目以上泥土颗粒占到总量的64.32%,65目以下为11.62%,污泥主要由粒径较小颗粒组成。

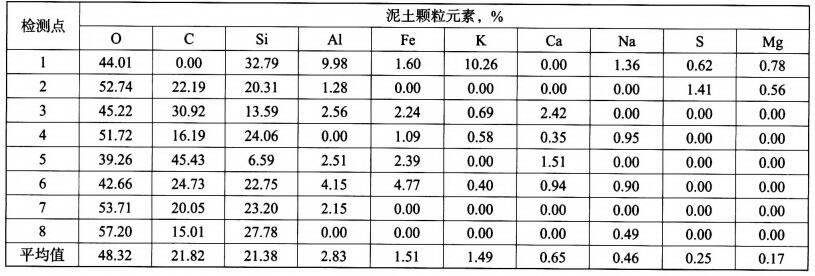

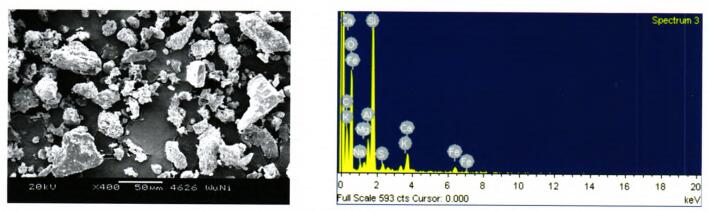

1.4 泥土矿物元素组成采用SEM扫描电镜和LINK-ISIS X射线能谱仪对泥土颗粒外观和元素组成进行了检测,测试结果见图 1和表 4。从图l可以看出,泥土由大小不一、外观不规则的颗粒组成。从表 4可看出,污泥泥土主要由氧、碳和硅等元素组成,其中氧含量最大,其次是碳和硅。此外,污泥泥土中还含有少量铝、铁、钾和钙等元素。将泥土与盐酸反应,会产生大量气泡,据此推测泥土中含有大量碳酸盐类矿物。

|

| 图 1 泥土颗粒外观(左)和7亡素组成分析(右) |

| 表 4 “样品1”泥土颗粒元素组成 |

2 污泥携带液组成优化设计 2.1 实验原理

采出污泥粒径大小测试数据表明,它是由不同粒径颗粒组成。为了将污泥输送到调剖目的层即高渗透层,必须使用携带液。由于泥土密度大于常用携带液如水的密度,泥土颗粒在水中势必会发生沉降。如果沉降速度过快,泥土就会在井筒内堆积,造成后续施工难以进行。因此,必须采取措施抑制颗粒沉降速度。研究表明,固体颗粒在液体中沉降速度与粒径和固液密度差成正比,与液体黏度成反比。由此可见,通过提高携带液黏度就可以降低泥土颗粒的沉降速度。

将泥土与聚合物溶液混合,将混合液放人刻度移液管中,测量颗粒沉降距离和时间,计算沉降速度。

2.2 实验材料实验用水为油田模拟水,其总矿化度9 947 mg/L。聚合物为四川光亚科技有限公司生产的AP-P4疏水缔合聚合物,相对分子质量为l 600 × 104,固含量为100%。泥土为上述脱水脱油污泥。

2.3 方案设计采用聚合物溶液为携带液,聚合物浓度为600、800、1 000、2 000、3 000 mg/L,污泥浓度为2%、3%和6%,颗粒大小为65~130目。

2.4 结果分析泥土颗粒沉降速度测试数据见表 5。从表 5可以看出,在聚合物浓度一定条件下,随泥土含量增加,颗粒沉降速度增加。在泥土含量一定条件下,随着聚合物浓度增加,沉降速度减小。在颗粒沉降速度影响因素中,聚合物和泥土浓度为可控因素,矿场应用中可以通过调整聚合物或泥土浓度来控制颗粒沉降速度,以满足调剖施工要求。

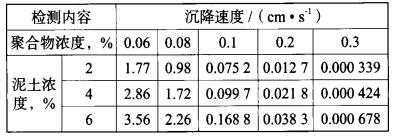

| 表 5 泥土颗粒沉降速度 |

假设泥浆泵排量为0.4 m3/min(24 m3/h),则液体在油管内的移动速度约为33.3 cm/s,远大于泥土颗粒的沉降速度(见表 5)。由此可见,当聚合物浓度为O.06%~0.3%、泥土浓度小于6%时,可以满足矿场施工需求。

3 污泥调驱剂液流转向性能评价 3.1 实验材料聚合物分别为大庆炼化公司生产的“高分”部分水解聚丙烯酰胺,相对分子质量为1 900×104,固含量为90%,四川光亚科技有限公司生产的AP-P4疏水缔合聚合物,相对分子质量为1 600 ×104,固含量100%。交联剂为有机铬,含Cr3+有效质量分数为2.7%。

污泥聚合物溶液由AP-P4聚合物溶液与泥土颗粒混合而成,其中泥土颗粒采自SZ36-1油田CEP斜板除油器处,含污泥质量分数为0.5%,颗粒粒径大于200目。

实验用水为SZ36-1油田模拟注入水。实验用油为SZ36-1油田脱水脱气原油与煤油混合而成的模拟油,65℃时黏度为72 mPa·s。

物理模型由3种渗透率人造均质岩心[12]并联而成,单块岩心外观几何尺寸为:高×宽×长=4.5 cm×4.5 cm×30 cm,渗透率分别为10 000×10-3 μm2、2 500×10-3 μm2和1 000×10-3 μm2。

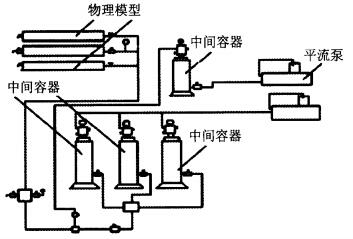

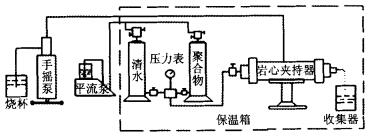

3.2 实验装置实验装置见图 2。实验设备主要包括平流泵、压力传感器、岩芯夹持器、手摇泵和中间容器等。除平流泵和手摇泵外,其它设备置于65℃恒温箱内。

|

| 图 2 实验装置及流程不蕙图 |

3.3 实验原理

在由高、中、低3个渗透层并联而成的模型上,采取“同注分采”注采方法,收集各个驱替阶段不同渗透层采液量和采油量,计算单层和模型采收率,借以评价调剖剂的液流转向能力。

3.4 实验步骤(1) 在室温下,模型抽真空,饱和地层水,获取模型孔隙体积;(2)在65℃条件下,模型饱和模拟油,计算含油饱和度;(3)在65℃条件下,水驱到指定含水率,获得水驱采收率;(4)在65 ℃条件下,注入调剖剂或调驱剂,后续水驱到含水率98%,计算采收率。

上述实验过程注入速度为0.9 mL/min,压力记录间隔为30 min。

3.5 方案设计方案3-1:水驱至70%+0.3 PV AP-P4聚合物溶液(聚合物浓度CP=2 500 mg/L)+后续水驱至98%:

方案3-2:水驱至70%+0.3 PV“高分”Cr3+聚合物凝胶(CP=l 200 mg/L,聚:Cr3+=180:1) +后续水驱至98%;

方案3-3:水驱至70%+0.1 PV污泥聚合物溶液(AP-P4,CP=2 500 mg/L)+0.2 PV AP-P4聚合物溶液(CP=2 500 mg/L)+后续水驱至98%;

方案3-4:水驱至70%+0.1 PV污泥聚合物溶液(AP-P4,CP-2 500 mg/L)+0.2 PV“高分”Cr3+聚合物凝胶(CP=1 200 mg/L,聚:Cr3+=180:1) +后续水驱至98%。

实验前,对聚合物溶液进行剪切作用,使其黏度保留率为60%。

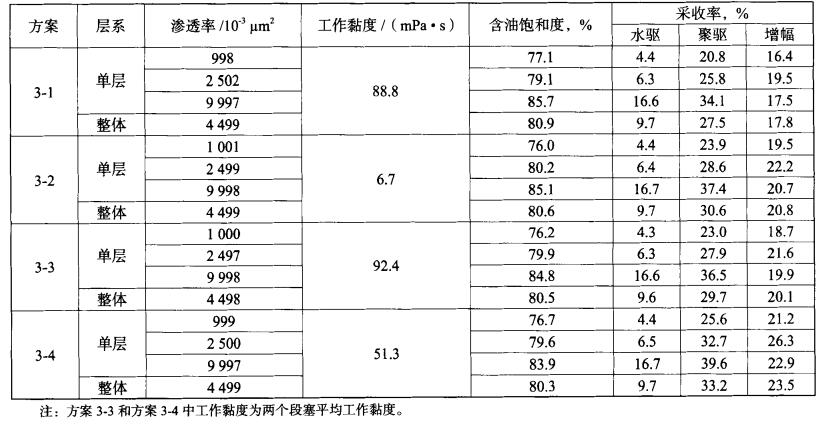

3.6 结果分析调剖剂类型及段塞组合方式对采收率影响实验结果见表 6。从表 6可以看出,调剖剂类型及段塞组合方式对增油效果存在影响。在调剖剂用量不变情况下,在4个方案中,方案3-4的采收率增幅最大,为23.5%,远高于其它方案的增油效果。

| 表 6 采收率实验数据 |

4 污泥调剖剂增油效果评价 4.1 实验条件和实验步骤

聚合物分别为大庆炼化公司生产的“高分”部分水解聚丙烯酰胺,相对分子质量为1 900×104,固含量为90%,四川光亚科技有限公司生产的AP-P4疏水缔合聚合物,相对分子质量为1 600×104,固含量100%。交联剂为有机铬,含Cr3+有效质量分数为2.7%。

污泥聚合物溶液由AP-P4聚合物溶液与泥土颗粒混合而成,含污泥质量分数为0.5%,颗粒粒径大于200目。

实验用油为SZ36-1油田脱水脱气原油与煤油混合而成的模拟油,65℃时黏度为72 mPa·s。

物理模型为石英砂环氧树脂胶结二维纵向非均质岩心[12],包括高中低3个渗透层,渗透率分另0为10 000×10-3 μm2、2 500×10-3 μm2和1 000×10-3 μm2,平均气测渗透率为4 800×10-3 μm2。模型外观几何尺寸为:高×宽×长=4.5 cm×4.5 cm×30 cm。

实验设备主要包括平流泵、压力传感器、岩心夹持器、手摇泵和中间容器等。除平流泵和手泵外,其它设备置于65℃的恒温箱内。实验装及流程见图 3。

|

| 图 3 实验装置及流程示意图 |

实验步骤与3.4节相同。实验过程注入速度为0.3 mL/min,压力记录间隔为30 min。

4.2 方案设计设计方案4个:方案4-1、方案4-2、方案4-3和方案4-4。各方案的设计内容分别等同于方案3-1、方案3-2、方案3-3和方案3-4。

4.3 结果分析调剖剂类型及段塞组合方式对调驱增油效果影响实验数据见表 7。从表 7可以看出,调剖剂类型及段塞组合方式对驱油效果存在影响。在调剖剂用量一定条件下,在4个方案中,方案4-4增油效果最好,采收率增幅为22.6%。除污泥聚合物溶液前置段塞对高渗透层的封堵作用外,后续聚合物凝胶也对中低渗透层发挥了较好的扩大波及体积效果,这得益于该聚合物凝胶中交联反应主要发生在同一聚合物分子链的不同支链间,形成了具有‘分子内”交联结构特征的聚合物分子聚集体[13-15],它与储层岩石孔隙适应性好。

| 表 7 采收率数据 |

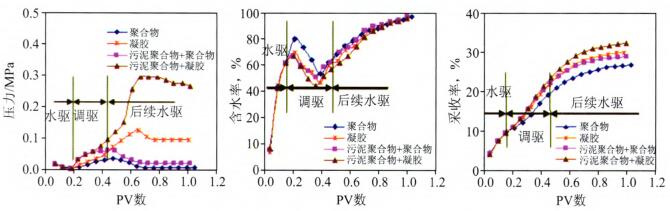

实验过程中注人压力、含水和采收率与注入PV数的关系见图 4。从图 4可以看出,在水驱阶段,注入压力逐渐降低、采收率和含水率快速上升。在调驱阶段,注入压力升高,含水率下降,采收率明显增加。与其它几个方案相比较,“方案4-4”调剖剂注入过程压力升幅较大,转入后续水驱后注入压力仍持续上升,取得了较好的扩大波及体积效果。

|

| 图 4 注入压力、含水率和采收率与PV数的关系 |

5 结论

(1) 采出污泥由水、泥土颗粒和油组成,泥土颗粒大小不一、外观不规则,主要由氧、碳、硅等元素组成。

(2) 当聚合物浓度0.06%~0.3%和泥土浓度小于0.6%时,由它们组成的污泥聚合物溶液可以满足泵送技术要求。

(3) 污泥聚合物溶液可以用于特高渗透层或大孔道的封堵,能够获得比单独聚合物溶液更好的调剖效果。

(4) 在调驱剂用量一定条件下,在几种调驱剂及其组合方式中,“0.1 PV污泥聚合物溶液+0.2 PV聚合物凝胶”段塞组合的扩大波及体积作用效果更好,采收率增幅最大。

| [1] |

王德民, 程杰成, 吴军政, 等. 聚合物驱油技术在大庆油田的应用[J]. 石油学报, 2005, 26(1): 74-78. DOI:10.3321/j.issn:0253-2697.2005.01.015 |

| [2] |

山金成, 刘义刚, 卢祥国. 聚合物驱在渤海旅大10-1油田的应用[J]. 海洋石油, 2009, 29(1): 47-53. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2009.01.009 |

| [3] |

蒋珊珊, 杨俊茹, 孙福街, 等. 海上油田注聚合物时机研究及现场应用[J]. 海洋石油, 2009, 29(3): 3742. |

| [4] |

刘阳, 谭祥玲, 姜伟, 等. 用于锦州9-3油田驱油技术的聚合物评价[J]. 海洋石油, 2008, 28(4): 36-40. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2008.04.007 |

| [5] |

Adhikari B, Majumdar S. Polymers in sensor applications[J]. Progress in Polymer Science, 2004, 29(7): 714-715. |

| [6] |

孙健. 江汉油田污泥调剖技术的试验研究[J]. 江汉石油学院学报, 2003, 25(2): 101-103. DOI:10.3969/j.issn.1000-9752.2003.02.051 |

| [7] |

杨永超, 闫晨龙. 水质处理残渣污泥封堵大孔道技术研究与应用[J]. 海洋石油, 2008, 28(3): 60-64. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2008.03.012 |

| [8] |

李旭, 唐洪明, 刘义刚, 等. SZ36-1油田污水悬浮物无机组分研究[J]. 海洋石油, 2010, 30(2): 53-57. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2010.02.053 |

| [9] |

罗峰, 张云宝, 卢祥国. 杏北油田采出污泥性质及其封堵效果评价[J]. 石油钻采工艺, 2008(2): 93-96. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2008.02.023 |

| [10] |

高波, 王勇, 李冰, 等. 渤西油田污水回注储层损害评价研究及化学保护措施[J]. 海洋石油, 2010, 30(1): 76-80. DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2010.01.076 |

| [11] |

陈国福, 胡建波, 卢祥国. 大庆萨北油田采出污泥调剖剂研发及应用[J]. 油田化学, 2010, 27(1): 55-58. |

| [12] |

卢祥国, 高振环, 宋合龙. 人造岩心渗透率影响因素试验研究[J]. 大庆石油地质与开发, 1994, 13(4): 53-55. |

| [13] |

卢祥国, 王伟. Al3+交联聚合物分子构型及其影响因素[J]. 物理化学学报, 2006, 22(5): 631-634. DOI:10.3866/PKU.WHXB20060522 |

| [14] |

卢祥国, 胡勇, 宋吉水, 等. Al3+交联聚合物分子结构及其识别方法[J]. 石油学报, 2005, 26(4): 73-76. DOI:10.3321/j.issn:0253-2697.2005.04.015 |

| [15] |

卢祥国, 姜维东, 王晓燕. Cr3+、碱和表面活性剂对聚合物分子构型及渗流特性影响[J]. 石油学报, 2009, 30(5): 749-754. DOI:10.3321/j.issn:0253-2697.2009.05.021 |

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33