| 中国海上油气形势及展望 |

在改革开放方针指引下,上世纪80年代末期以来逐渐形成了石油行业上游新的发展战略,即稳定东部、发展西(北)部、开拓海上、油气并举,20余年来中国油气的生产格局发生了重大变化。对此,许多论著己有较全面的讨论[1-3]。本文拟专就中国海上油气的战略形势作深入探讨并进而展望其发展指向

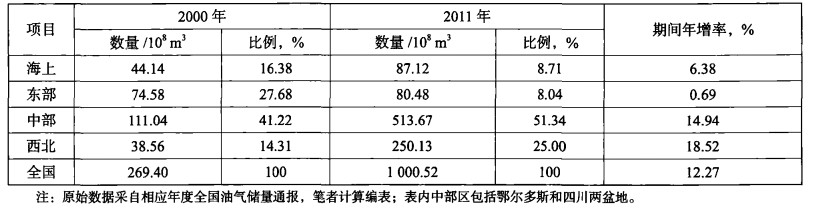

1 海上油气在全国的地位有明显的提高 1.1 海上石油产量达近4千万吨、占全国1/5改革开放初期海上石油天然气还处于刚启动状态,没有探明储量和产量。对外合作和自营勘探开发两条腿走路的进展使1990年海上有了约5.3×108 t探明地质储量,该年剩余可采储量约为1×108 t、产量127×104t,后两项分别占全国的4.83%和0.92%(表 1)。到2011年海上拥有约4×108 t剩余可采储量、产量达3 928×104 t,二者占全国的比例依次为16.70%、20.41%,21年间的年增率分别为6.62%、17.75%。由于产量的超高速增长,海上石油产量由微不足道发展成占全国的1/5,从而改变了全国石油生产的格局,使之从文革后期几乎全集中于陆上东部老油区(占95%左右),到2011年东部石油产量仅占约一半,西北和海上合占47.55%。

| 表 1 1900~2011年中国各大油区石油储产量变化对比 |

如以2000年为界将21年期间分为前后两部分,可以发现海上储、产量增加的势头相差很大。1990~2000年问剩余可采储量、产量的年增率分别是7.71%、30.38%,而2000~2011年间两数字却依次降为5.56%、7.35%。本世纪初产量年增率的降低幅度之大给人以深刻的印象。与之相应,在此两阶段海上石油增产在全国产量增加中的作用也有所不同。在1990~2000的10年间东部产量以1.01%的年递减率减少、使其末年比首年的产量减少1 222×104 t,而海上和西北分别以30.38%、9.96%的年增率上升,该期间分别增加1 674×104 t、1 612×104 t。海上和西北该期间的增产量均大于东部的减产量,从而导致全国产量增加2 059×104 t。在2000~2011的11年间东部产量递减加快、以2.84%的年递减率减少、使其末年比首年的产量减少1 330×104 t,而海上和西北的年增率却降至7.35%和9.64%、该期间分别增加1 127×104 t、2 596×104 t。海上的增产量弥补不了东部的减产,西北该期间的增产量明显大于东部的减产量,从而导致全国产量增加3 399×104 t。显然,以本世纪初论,海上石油产量增加对全国的贡献低于西北。

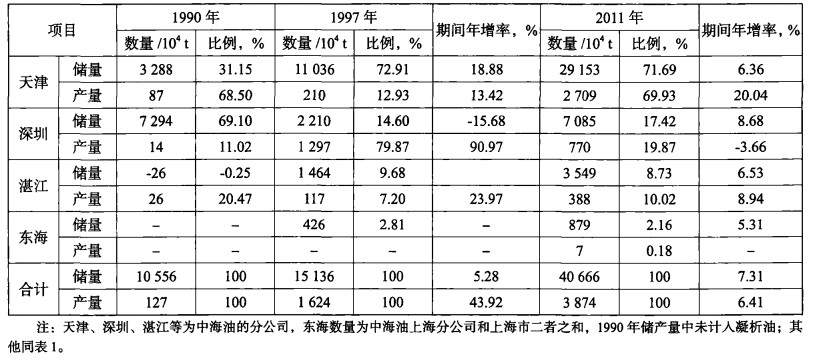

1.2 海上天然气产量增加较慢,其占全国比例有所降低受海上开采相当高的经济边际值影响,一般来说气的开发难度大于油。以1 000 m3气折合1 t油框算,海上天然气与石油产量的当量比在2000年为0.25,2011年为0.22,本世纪初有所下降。与之对比,全国相应年度的该比值依次为0.17,0.52,本世纪初有明显上升。2000~2011年海上天然气产量年增率为6.38%,明显高于东部的0.69%,但由于两者的基数相差甚大,致使其2011年产量和占全国的比例相差不大(表 2)。由于中部(鄂尔多斯和四川两盆地)和西北区天然气产量呈两位百分点的快速增长,致使海上和东部天然气产量占全国份额有明显的降低。

| 表 2 2000~2011年中国各大油区储天然气量变化对比 |

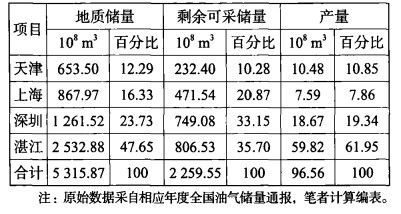

海上各产区间的发展很不均衡,如要对海上油气形势有更深入的认识,还需分区做出剖析。我国四大海域中目前唯黄海尚无探明储量。东海勘探开发的油气田仅在其西半部,由中石化上海分公司、中海油上海分公司和上海市共同开发,由于统计表上有重复,本文中使用的东海油气储产量数字为后两者之和。渤海油气储产量来自中海油天津分公司所属油气田。南海的开发仅限于其北部,分属中海油深圳分公司和湛江分公司,前者开发珠江口盆地的主体部份,后者除珠江口盆地西部外还包括琼东南、莺歌海和北部湾三个小盆地,他们在地质上往往合称为莺琼盆地。为了统计的方便本文中以各分公司名代替产区名。

2 南海北部产区石油产量有巨大起伏 2.1 1997年前石油储产量快速上升虽然1990年剩余可采储量主要在南海的深圳分公司,但由于开发不足,产量却主要在渤海的天津分公司(表 3)。上世纪90年代我国海域的开发集中在珠江口盆地,使深圳分公司的产量以约91%的年增率超高速攀升,至1997年达到峰值1 297×104 t,该年其产量占海上的近80%。但正因为快速上产,储量补充系数小于1,其该期间剩余可采储量年增率降为-15.68%。湛江分公司所辖油区多为小油田,其上产速度明显低于深圳,但年增率亦近24%。这两个分公司的产量剧增改变了几个油区间的产量排序,使南海北部石油产量在1997年占全海域的87.07%,而其中深圳分公司就占79.87%。

| 表 3 1900~2011年中国海上各分区石油储产量变化简表 |

2.2 1997年后石油储产量波动下降

产量高速增长而剩余可采储量急剧下降使1997年深圳分公司的储产比降为1.7,湛江分公司也仅为5.8。这样的状态使深圳分公司的生产量转为急剧下降。2000年降为1 164×104 t,该年产量为峰值年的89.7%,3年问的年增率为-3.54%。2003年进一步降至868×104 t,该年产量仅为峰值年的66.9%,3年问的年增率大幅降至-14.31%。极为严峻的形势迫使决策者更新思路,以自营勘探开发为主大力开发中小型油田,同时在老油田采取措施挖掘潜力。这些油田(或区块)在合营中的外资方看来多属边际性油田、对增产措施的实施也因收益不大而积极性不高。中小型油田开发的主要措施是采用浮式生产储卸油船(FPSO)代替海上生产平台,从而降低了中小型油田的生产成本,使产量有所回升。深圳分公司2006年产油1 063×104 t,使该年为峰值年产量的82%,2003~2006年间的年增率回升为6.99%。但以FPSO采油的采收率不可能高,其增产效果也难以持久。2010年其产量又降至835×104 t,为峰值年产量的64.4%,2006~2010年问的产量年增率又降到-10.42%。以中小油田为主的湛江分公司本来产量上升困难,以老油田挖潜和开发边际性油田的措施对他就更加适用,使其1997~2011年间的产量年增率8.94%略高于其1990~1997年间的产量年增率7.20%。作为产量主体的深圳分公司产量明显下降使南海北部2011年的产量在全海域中的份额降为近30%(表 3)。

深圳分公司这种从较短期内快速上产直接转为快速下降使其产量—时间曲线呈倒V形,缺乏油田的相对稳产期,这是海上石油生产的常见现象。其根源在于特别高的早期投入意味承担着沉重的债务负担,使其需要尽可能快的上产、尽早归还贷款及其利息。而海上的特殊条件又使其难以像陆上那样采取多种措施挖潜提高采收率,使产量一旦进入减产期,递减率就相当大[4]。

3 本世纪以来渤海石油产量快速上升渤海的勘探开发着手早、进展也较顺利,使天津分公司1990年产量占海上的68.5%,成为当时海上生产的主力。他的石油地质特点使其边际性中小油田占比例也较高,大型(地质储量大于1×108 t)油田却全为稠油[5],开发难度大使其上产速度不够高。1990~1997年间的产量年增率为13.42%,明显低于深圳分公司。这使天津分公司失去了海上产量排名第一的地位,1997年仅占海上产量的12.93%。这一情况到2000年仍无大变化,该年产量占全海域的20.18%。

本世纪初渤海的石油勘探开发形势逐渐发生变化。他集中体现在三方面。首先是在渤海中部以蓬莱19-3为代表的一批大中型油田被探明并陆续投入开发[6]。其次是经过长期探索在绥中36-1大型稠油油田的实验性开发取得成功,继而得到推广,其增产效应在渤海最大,也惠及到南海(如流花1-1大型稠油油田)。第三是针对边际性油田的FPSO采油在渤海大范围实施,他不但有力地提高了产量也使之更重视中小油气田的勘探从而提高了储量。这些措施有力的加快了其增储上产速度,使2011年渤海剩余可采储量、产量分别以6.36%、20.04%的年增率增长,该年分别占海上的71.69%、69.93%,渤海重又成为海上石油的主力产区。

4 东海石油产量占海上比例甚小受外界条件的影响,勘探仅局限在东海陆架盆地西部,石油探明储量不大,2011年剩余可采储量仅占海上的2.16%。其探明油田规模较小且分布较散使其开发困难。仅在少数油田采气时(下述)有少量凝析油产出,其2011年产量仅占海上石油产量的0.18%(表 3)。

5 海上各区天然气储产量概况鉴于海上的溶解气量较少且其商业利用较困难,这里仅讨论更有实际意义的气层气。从2011年的数字看,探明地质储量主要分布在南海北部、占全海域的71.38%,其中湛江分公司的北部湾盆地就占海域的25.81%(表 4)。主要由于开发强度较大,天津、特别是湛江分公司的剩余可采储量所占比例小于地质储量所占比例,而深圳和上海分公司则反之。从2011年的储产比看天津、特别是湛江分公司较低,分别为22.2、13.4;深圳、特别是上海分公司较高,分别为40.1、62.1。上海分公司的储产比最大,主要反映了其开发难度大,而湛江的储产比小却并不反映其开发前景最差,2012年新发现了东方1-2大型气田说明了在这个富气区还有继续发现大中型气田的可能[7]。

| 表 4 2011年海上各产区气层气储、产量分布 |

6 海上油气近期形势分析

前面的论述,特别是表 1、表 3已显示本世纪初的石油产量增长势头己明显低于上世纪的最后十年。进一步看近几年的数字则可更清楚地展示出产量变化。

从开发上看,南海北部各盆地的油田多己进入特高含水的开发后期[8]。曾经是海上主产区的深圳分公司在产量持续降低的背景上2009年以来的3年中己有2年出现两位百分数的下降(表 5),应该说是降势较猛。为了深入认识,还可进一步分析对其产量影响最大的主力油田情况,2011年产量仍大于百万吨的有3个油田:西江23-1为135×104 t、番禺4-2为125×104 t、番禺5-1为117×104 t,他们的储产比依次为2.02、8.05、9.42。珠江口盆地最大的流花11-1油田地质储量15 538×104 t,占深圳分公司的24.57%,但其2011年产量仅54.6×104 t,仅占深圳分公司的6.6%,其剩余可采储量796×104 t,占深圳分公司的12.1%,储产比虽较高(14.56),但都是很难采的稠油。以上4个油田2011年合计产量432×104 t,占深圳分公司的57.29%,剩余可采储量2 411×104 t,占深圳分公司的35.43%。这些数据都显示出主力油田将继续其减产的趋势,从而决定了该区产量的走向。

| 表 5 2007~2011年中海油主要产区石油年产量及年增率 |

虽然产量份额不算大却长期保持增势的湛江分公司在2011年却出现15.74%的大幅下降,其储产比降至9.1。这表明目前针对中小油田的技术系列似乎已难以继续起到支撑上产的作用,因而使研究者看到类似深圳1997年前后产量出现倒V形转折的影子。

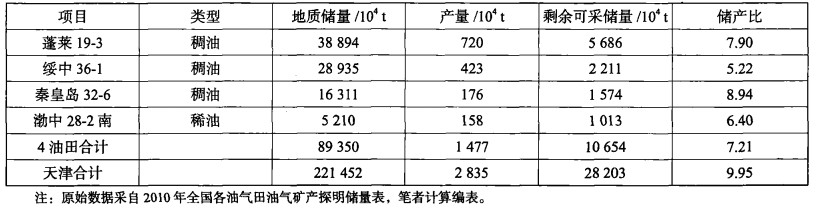

天津分公司是近年来海上石油增产的主要来源,也将是今后的主产区。其产量在2011年由升转降、降幅4.87%(表 5)。对此可有两种认识:一为其由于渤海溢油事故及其停产处理所造成的短期表现,另一些人则认为可能是由迅速增产向相对稳产或明显减产转折的信号。为此,可深入分析天津分公司的主力油田,其2011年产量大于150×104 t的油田列于表 6。4个油田中3个地质储量大于1×108 t的油田都是稠油,越向后期开采难度越大,且其储产比也都小于9。特别令人关注的是投入开发时间最短、产量最高的蓬莱19-3的储产比仅7.9。目前产量最高的稀油油田渤中28-2南的储产比也仅6.4。全分公司的储产比为9.95 (表 6)。综上所述,笔者认为天津分公司的石油产量今后难以再高速增长,出现不长时间的相对稳产进而进入较快递减的可能性相当大。

| 表 6 2011年中海油天津分公司产量大于150×104 t的油田简况 |

综合各产区的情况可以认为,如果仅依靠目前的以大陆架为主的浅水产区、依靠其以新生界为主体产层老领域,海上石油产量难有大幅度持续增产,更可能出现一段时间的相对稳产且要为这些老产区老领域继而出现减产未雨绸缪。

进一步看,在东部继续缓慢减产、西北有所增产、海上相对稳产的共同影响下,全国石油产量有可能继续稳产或略有增产。看来无论从海上还是从全国都急需进行新一轮的新产区、新领域的战略接替[2]。

从海上气层气产量变化上看,2000~2006年问年增率为6.0%,而2006~2011年间年增率为8.13%,天然气产量增速有所加大。主要气区湛江分公司占海上的份额有降低之势,2011、2006年分别为76.26%、64.27%,这意味着分散的中小型气田开发近期受到更多关注。预测今后仍可陆续探明并开发一批气田,随着我国制造的浮式天然气生产液化船(LNGFPSO)的投入使用,中小型气田的开发将起更大作用。我国天然气产量可保持升势,与此前类似,其增速仍将低于陆上。“海气上岸”在我国天然气供应中仍然只能起“配角”作用。

7 海上油气战略接替展望 7.1 海上新产区的接替新一轮海上油气战略接替的指向可分为新产区、新领域来讨论。就新产区来说首先指向尚未探明油气储量的黄海和东海东部。黄海包括北黄和南黄海两部份。北黄海经过几轮工作,特别是近年的国际合作,仍未能突破,多数专家认为在区域性隆起上形成的中生界盆地小而生油能力不足,难以找到有海上经济开发价值的油气聚集。但近年的新工作对南黄海却有了新认识。作为下扬子地块的主体其地层发育类似于邻近的苏北盆地,但却有更优越的石油地质条件。其中部隆起(崂山隆起)上存在埋藏并不太深的震旦纪至早三叠纪海相地层,天然气前景良好[9]。隆起两侧,特别是北侧的北部坳陷(青岛坳陷)有巨厚的中、新生界,推测有比苏北更好的生储盖组合[10]。上述中部隆起和北部坳陷的有利区块现已被中海油、中石化两个公司分别中标并开始新一轮勘探。

至于东海陆架盆地东部地区,由于众所周知的原因,短期内尚难开展新一轮勘探,本文就不多做讨论了。

引人关注的是向深水区的战略开拓。前已指出,我国已开发油气田仅分布在浅水(水深小于500 m),特别是大陆架上。而属于我国的深水、超深水(水深大于1 500 m)的大陆坡盆地仅分布在南海。目前我国己具备了浅水勘探开发设备的国产化和技术配套能力,完全有能力以自营勘探开发为主去开拓浅水区油气。近年由国家组织的产学研相结合的初步工作已在珠江口盆地和台西南盆地以南约南海北部大陆坡上新圈定出了一系列的沉积盆地,其新生界性质与北邻大陆架上的盆地类似并可能有更好的石油地质条件,是非常现实的新产区开拓指向[11]。特别要指出的是,近年我国在超深水油气勘探开发设备的制造上取得重大突破和进展。以达到国际先进水平适应超深水的第六代钻井船海洋石油981、物探船海洋石油720、起重铺管船海洋石油201、勘探工程船海洋石油708、三用工作船海洋石油681、682等为代表的深水一超深水勘探开发设备均己制成下水,并已投入我国第一个超深水大气田荔湾3-1及周围地区的勘探开发中。海工设备制造已列为《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,成为其高端装备制造的5个重点之一。“十二五”期间可初步完成深水设备的配套。在前期实践的基础上,“十三五”期间可望加大核心设备国产化程度,形成以国产设施和国家公司在国内外深水一超深水区进行系统油气勘探开发的能力阻[12, 13]。我国以自营勘探为主体的海上深水一超深水新区开拓应首先指向南海北部大陆坡,其面积可达现有开发区的2~3倍、且有邻近我国广东、海南经济发达区,没有或少有外国干扰之地利。这样,在2020年前后可望继荔湾3-1之后实现一批深水—超深水油气田的开发。

7.2 海上新领域的接替目前我国所有海域的油气勘探开发都局限于新生界[14]。上面提到的国家组织的新区新领域开拓工作已开始指向下伏的中生界。初步研究表明至少在南海北部、台湾海峡、东海中南部存在着大面积分布的中生界,其厚度可达数千米,以上三叠统、侏罗系和白垩系下、中统为主体,发育有多套海相层[15, 16]、多套生烃层且均有向南向东加厚之势,在陆上和近岸的井下已见多处油气显示[17]。显然,这是一套有良好油气远景的新领域[18, 19]。其分布区大部分与各油公司已登记的区块相重合,今后的工作可交给其进行。作为海上新领域首先还要做好前期的基础性工作,部署实施以取得中生界信息为主要目的的概-普查性地震测网和一批参数井的勘探,配合以区域性的综合研究,进而在区带和圈闭优选的基础上部署探井。估计完成这一工作周期尚需3~5年时间,争取在“十三五”期间能对该领域的含油气性有更深入的认识。

海上老油区力争稳产或少减产的同时,及时、大力进行新产区、新领域的战略接替,海上油气产量有望持续上升,海域可为全国油气的持续稳产和增产做出更大贡献

| [1] |

张抗, 周总瑛, 周庆凡. 中国石油天然气发展战略[M]. 北京: 地质出版社, 石油工业出版社, 中国石化出版社, 2002: 1-777.

|

| [2] |

张抗. 中国油气产区战略接替形势与展望[J]. 石油勘探与开发, 2012, 39(5): 513-523. |

| [3] |

朱伟林, 米立军, 钟锴, 等. 油气并举再攀高峰——中国近海2010年勘探回顾及"十二五"勘探展望[J]. 中国海上油气, 2011, 23(1): 1-6. |

| [4] |

张抗. 油气田的生命周期和战术战略接替[M]. 北京: 地质出版社, 2000: 1-289.

|

| [5] |

张抗. 我国海上油气勘探战略问题的探讨[J]. 中国海洋油气(地质), 1990, 4(2): 43-48. |

| [6] |

郭太观, 刘春成, 吕洪志, 等. 蓬莱19-3油田地质特征[J]. 石油勘探与开发, 2001, 28(2): 26-28. |

| [7] |

王振峰, 裴健翔. 莺歌海盆地中深层黄流组高压气藏形成新模式——DF14井钻获强超压优质高产天然气层的意义[J]. 中国海上油气, 2011, 23(4): 213-217. |

| [8] |

邹信波, 罗东红, 许庆华, 等. 海上特高含水老油田挖潜策略与措施[J]. 中国海上油气, 2012, 24(2): 28-33. |

| [9] |

王丰, 李慧君, 张银国. 南黄海崂山隆起地层属性及油气地质[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2010, 30(2): 95-102. |

| [10] |

林年添, 高登辉, 孙剑, 等. 南黄海盆地青岛坳陷二叠系、三叠系地震属性及其地质意义[J]. 石油学报, 2012, 33(6): 987-995. |

| [11] |

张功成, 米立军, 吴时国, 等. 深水区—南海北部大陆边缘盆地油气勘探新领域[J]. 石油学报, 2007, 28(2): 15-21. |

| [12] |

金晓剑, 赵英年, 李健民, 等. 海洋石油工程领域"十一五"技术创新及"十二五"展望[J]. 中国海上油气, 2011, 23(5): 285-292. |

| [13] |

张抗. 发展海工设备制造走向世界海洋石油市场[J]. 中外能源, 2010, 15(7): 1-8. |

| [14] |

邓运华. 试论中国近海两个盆地带找油与找气地质理论及方法的差异性[J]. 中国海上油气, 2012, 24(2): 1-5. |

| [15] |

徐北煤. 我国东部海相下白垩统发现及其地质意义[J]. 东海海洋, 1991, 9(1): 38-43. |

| [16] |

郝沪军, 汪端良, 张向涛. 珠江口盆地东部海相中生界识别及分布[J]. 中国海上油气, 2004, 16(2): 84-88. |

| [17] |

姚永坚, 高红芳, 何家雄. 南海东北部潮汕坳陷及邻区中生界烃源岩初步研究[J]. 天然气地球科学, 2009, 20(6): 862-871. |

| [18] |

易海, 张莉, 林珍. 南海北部中生界构造格局与盆地发育特征[J]. 石油实验地质, 2012, 34(4): 385-394. |

| [19] |

刘宝明, 刘海龄. 南海及邻区中生界——新的油气勘探领域[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2011, 31(2): 165-170. |

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33