| 深水钻井工程风险综述 |

海洋中蕴藏着丰富的油气资源,总量约占全球油气资源量的70%,近十几年来全球发现的大型油气田中,海洋油气已占60%以上,且以大于500 m的深水发现居多。随着海洋油气勘探开发技术的逐步成熟,海洋油气资源的开发利用正成为新的热点,而海洋油气中尤以深海油气资源量大、探明率低、勘探前景广,将是未来油气资源的主要接替区。近30年来深水区大油气田不断发现,油气储量、产量比例快速增大;油气勘探开发的资金投入不断增长;深水油气勘探获得了举世瞩目的成绩[1];但同时深水油气勘探也产生了不少灾害和事故,造成了巨大的财产损失、环境危害和人员伤亡[2-5],故深水油气勘探的风险也越来越受到关注和重视。深水油气勘探风险主要包括钻井工程风险、地质风险、经济风险和政治风险等,其中钻井工程作为深水油气勘探开发必不可少的环节,其风险具有易发性和普遍性,因此客观认识和有效预防深水钻井工程风险是降低勘探风险的首要任务。为全面而系统地揭示深水钻井工程风险,了解各种风险因素的产生原因和作用方式,本文从浅层地质灾害、海洋环境危害、海洋气象灾害及深水操作特殊性四个方面进行了阐述,为深水钻井提供风险提示,以便采取有效预防措施确保深水油气勘探开发的顺利进行。

1 浅层地质灾害浅层地质灾害是深水钻井面临的最普遍、最复杂、危害性最大的风险[6]。因此,在深水钻井前,一般都要做浅层地质灾害调查和评价工作,并制定相应的防范措施。浅层地质灾害主要有浅层气、天然气水合物、浅水流。

1.1 浅层气浅层气通常指海床底下1 000 m之内聚集的气体,它来自海底沉积物分解形成的甲烷气,也有来自较深地层的油气藏运移至浅部形成;它有时以含气沉积物(浅层气藏)存在,有时以超压状态(高压气囊)出现,有时直接向海底喷逸,是对深水钻井最具破坏力的一种灾害。

浅层气的发育会导致含气沉积地层承载能力和抗剪强度比相应的沉积地层低,并导致地层承载力不均,地基强度降低,使深水海底井口设备稳定性变差;当钻入含浅层气的地层或载重过大引起沉积地层崩裂时,会引起气体的突然释放,造成井口基底冲垮、井口塌陷、进而造成井喷,从而对平台和管道产生破坏作用,特别是高压浅层气释放时甚至可以引起燃烧,造成生命和财产的损失。此外,浅层气的突然喷发易引发井喷事故,使井控难度加大;大量的浅层气从海底溢出还会降低海水的密度,从而使钻井平台浮力减小,危及平台的安全。

目前浅层气的识别主要利用旁侧声纳图像、浅层剖面仪图像、高分辨率浅层模拟地震剖面技术和多道数字地震剖面技术等[7-9]。在识别出浅层气发育区后,井位的选择要尽量避开。

1.2 天然气水合物天然气水合物是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物,亦称作可燃冰、固体瓦斯或气冰,主要分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中。它在0 ℃时只需30个大气压即可生成,但超过20 ℃便会分解;而海底温度一般保持在2~4 ℃左右,以海洋的深度,30个大气压很容易保证,故气源充足的海底多孔地层中很容易形成可燃冰。

天然气水合物的形成可导致防喷器组(BOP)和压井/节流管线堵塞,会使防喷器以下压力无法检测,还导致井控系统失灵;隔水管、防喷器或套管与钻具的环空形成堵塞,则无法移动钻具;此外,用水基泥浆钻井时,钻井液中形成天然气水合物会改变钻井液的流变性,导致钻井液黏度发生变化而使携岩能力改变,甚至会引起重晶石的沉淀,最终形成卡钻事故。

天然气水合物的分解对钻井工程危害也很大,因为在标准状况下,一单位体积的天然气水合物分解最多可产生164单位体积的甲烷气体。当钻遇天然气水合物时,若其压力和温度体系遭到破坏,则天然气水合物分解会导致钻井液性质改变,使其造壁陛能降低,从而造成井壁失稳、井径扩大,加大了井眼清洗、固井、测井等难度。特别当天然气水合物大量分解时,井筒内环空压力降低会导致井涌甚至井喷。钻井液的热传递也会使已固井段天然气水合物分解,导致已固井段井壁围岩孔隙水压力增大,有效应力减小,从而使井壁发生力学失稳,甚至会造成套管损坏。此外,海底浅部地层天然气水合物的分解会造成海底和近地表地层的稳定性降低,甚至使海底地基的承载力丧失,海底地基沉陷,对海底设备的安全性构成危险。更严重的会使海底井径扩大,导致套管被压扁或安装在套管上端的井口装置或防喷器失去承载支撑而发生倾斜、倾倒,使无法控制井内压力,可能导致井喷事故。如2010年4月20日BP公司“深水地平线”钻井平台在作业时就是由于天然气水合物分解产生的甲烷气引起了平台的爆炸沉没,造成了墨西哥湾海域有史以来规模最大的原油泄漏灾害[2]。

另外,天然气水合物的分解还是大陆边缘带海底滑坡的主要原因,海底滑坡主要产生在斜坡带,易造成海底的失稳。同时,天然气水合物的大量分解使得大量甲烷溶于海水中,海水密度降低使钻井平台因浮力减小而沉没。

目前地震剖面技术是识别天然气水合物最有效的地球物理方法[10]。天然气水合物发育的地方地震剖面上一般会出现代表天然气水合物稳定带基底的BSR——高振幅、负极性、平行于海底并与海底沉积层相交的特征;还会出现振幅空白带和异常速度带,其层速度明显大于上覆和下伏地层层速度。天然气水合物对深水钻井的潜在风险多,应对措施复杂,预防措施要视情况而定,这里不赘述。

1.3 浅水流浅水流是深水环境下海底浅部(泥线下250~1 200 m)地层中超压的未固结砂体流动,易发生在砂体疏松未固结,具有较大的孔隙度和渗透率,由低渗透的泥或泥岩覆盖,产状有一定的倾斜,规模上有一定的体积,足以产生大量的砂水流且沉积速率 > 1 mm/a的地质环境中[11]。

浅水流的涌出会引起地层压力系统的降低,引起井眼扩大,井壁垮塌,严重的会导致地层承载能力丧失,地层垮塌,海床下沉,井口下陷,基底稳定性被破坏,海底构筑物倒塌,甚至造成井口塌陷或井涌,导致井眼报废;浅水流还会冲蚀套管柱和地层,造成套管柱弯曲破裂;浅水流中可能携带天然气水合物进入井中,引起井口、防喷器组、隔水管或压井阻留管线堵塞;还可能因水泥浆类型选择不当导致浅水流在固井时窜人水泥浆中造成固井质量差甚至失败;浅水流还会造成钻井作业的非生产时间延长,造成严重的经济损失。因此浅水流是深水钻井中不可忽视的灾害。

目前浅水流的预测主要利用测井、反射地震、地震反演等地球物理方法;此外,对浅层砂体物性、岩石物理性质(如极高的泊松比)及其形成特征等分析是进行浅水流检测和评价的有效方法[12-14]。

2 海洋环境危害海洋环境对深水钻井的危害主要表现为波浪作用和海床不稳定。由于海水无时无刻不在流动,而深水钻井平台通常采用浮式钻井船或半潜式钻井平台,海洋中不同类型的波浪,如海面波浪(表面波)、洋流和内波等对深水钻井设备有不同的危害。此外,海底滑坡和海底地震是导致海床不稳定的主要因素,也同样威胁着钻井工程的安全。

2.1 海面波浪海面波浪是海水受海风作用、气压变化、潮汐、海啸等影响,促使它离开原来的平衡位置,而发生向上、下、前和后方向运动。它对钻井平台产生横向和纵向的摇动,使平台稳定性变差,还对锚泊系统和动力定位系统造成不利的影响;巨大的波浪甚至会倾覆钻井平台。海面波浪对钻井平台的影响取决于浪高的大小与平台的抗波浪强度。如2011年12月18日俄罗斯鄂霍次克海“科拉”号钻井平台遭暴风雪侵袭,当时海域风速为15 m/s,浪高5 m,平台倾覆后沉没,造成4死49人失踪的重大灾难。

2.2 洋流洋流是海水沿一定途径的大规模流动,与表面波(流)不同,其在不同深度有不同流向和流速。洋流的存在给水下作业增加了额外的载荷,在深水钻井平台的隔水管、进口防喷器、水中管线等水下设备上产生作用力,使设备震动;特别是给水下机器人操作带来困难。因为水下洋流的存在,深水钻井平台所使用的隔水管的抗疲劳、抗扭强度要求高,而其它水下设备都必须承载得起水下洋流的载荷。因此,洋流对深水钻井作业的水下系统作业增加了难度。目前对于深水钻井区洋流的预防,普遍采用历史洋流监测数据,以此来设计钻井工程的相关参数,避免危害的产生。

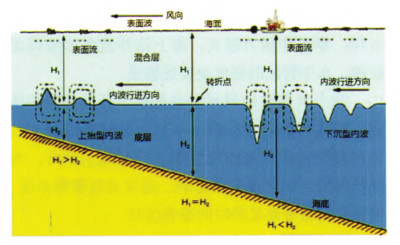

2.3 海洋内波海洋内波[15]是发生在海水内部由两种密度不同的海水相对作用运动而引起的波浪现象(图 1)。海水密度通常由上至下逐渐增大,但在接近海面的海水由于对流、波浪、碎波等作用的搅拌形成密度相当均匀的混合层,在混合层与底层分界处海水密度变化快,分层现象明显,若界面受到很小的扰动,便会在内部产生轩然大波,形成海洋内波。

|

| 图 1 海洋内波形成模式图(据许明光略改) |

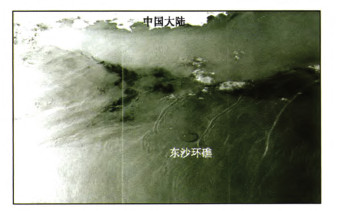

海洋内波形成的驱动因素很多,有强风、潮、海流等,但到目前为止,对内波形成的机理还不十分了解,因而要在给定的时间、地点对它做出预报还很困难;但当海中有内波存在时,在海面上经常能看到“光条”现象(图 2,加拿大Radarsat卫星拍摄);这种“光条”以高出海面孤立波[16]的形式存在,单个孤立波在海面中行进非常稳定,且孤立波在相互碰撞后仍能保持原来的形状不变继续前进。在南海的海洋内波主要出现在吕宋海峡(Batan岛)附近,内波振幅最大超过100 m,传播速度2.3~3.0 m/s,横向波面长达数百千米,影响深度范围可达海面下500 m。

|

| 图 2 东沙环礁附近内波图 |

海洋内波具有时间不定,流速无常,方向有规律,单点持续时间短,区域分布差异大,危害大的特点。其破坏力主要是产生内波的分界处上下会形成两支流向相反的内波流,流速快,犹如剪刀一般,破坏力极大,能轻易扭曲海中的管柱。其次,海面孤立内波的高度影响钻井平台的稳定性,波的振幅过大会导致钻井平台的安危。海洋内波的振幅比表面波高大得多,有几十米甚至达到上百米,波长一般有几百米甚至万米以上,如海面风浪的波高顶多30 m,但目前所知世界上最大的南海内波振幅可高达150 m。再次,内波峰高谷深,垂直作用力很大,海上钻井设备要经得起拉拽,水中管柱的强度也要足够强。

现今对内波的预测主要是基于历史资料的研究,实地观测则至少需一年以上的锚系观测(长锚系和底锚系)和浮标监测。针对海上钻井,为降低内波对钻井设备的影响,通常安装预警系统,使钻井设备有充足的时间准备应对。

2.4 海底滑坡海底滑坡[17]是海床不稳定的表现,且常伴有较厚碎屑流沉积存在。尽管斜坡越陡,发生海底滑坡的可能性越大,但目前发现的海底滑坡主要见于坡度低于2°的斜坡[18]。此外,天然气水合物的分解也易诱发海底滑坡的产生。海底滑坡对井口及防喷器的稳定性和安全性产生不利影响。井口装置的安放要避开易滑坡的区域,并且离滑坡区域保持一定的安全距离。

2.5 海底地震海底地震主要分布在活动大陆边缘和大洋中脊,而活动大陆边缘正是海域油气勘探的领域,现活动大陆边缘地震带主要位于板块俯冲边界,主体是环太平洋地震带。浅源海底大地震易产生海啸,海啸产生的海面波浪对深水钻井平台会有影响;此外,在钻井过程中发生强烈的海底地震,将会带来巨大的灾难,造成海底钻井设备的损坏和不稳定。虽然海底地震是不可预测的,但可通过措施对震后产生的风险进行有效的预防,以减小地震对钻井的危害。

3 海洋气象灾害气象所产生的灾害是所有海洋钻井中最易预防的,只要有准确的气象预报,并做好充分的有效防范措施,对钻井的危害不会太大。但气象灾害往往会使钻井周期延长、成本急剧增加、错误的气象预报或预防措施也会导致巨大的危害。总体来说,影响深水钻井的气象灾害主要有:强风、雷暴和雾。

3.1 强风强风包括台风、热带风暴、龙卷风等,它们对深海钻井的影响主要表现为工期的损失,平台设备的损坏、隔水管断裂、防喷器落水、甚至平台倾覆和人员伤亡。先进的预报和人员快速撤离可使强风风险降到最低。但在1983年10月26日,美国阿科公司租用的“爪哇海”号钻井船在中国南海遭遇十六号强台风袭击而沉没,船上工作人员81人全部遇难。因此,抗强风措施的得当也很重要。

3.2 雷暴雷暴是伴有雷击和闪电的局地对流性天气,它必定产生在强烈的积雨云中,因此常伴有强烈的阵雨或暴雨,有时伴有冰雹和龙卷风。当云层很低又靠近钻井平台时,钻井平台很可能遭雷击而危及人身安全,电子设备也会遭雷击或感应雷的影响而损坏,有时甚至会引起火灾等。此外,雷暴使钻井平台的稳定性降低,钻井平台波动过大,深水钻井平台操作难度也加大,从而导致一系列的钻井事故。在整个钻井过程中雷暴危害始终贯穿整个工序。

3.3 雾雾使能见度大大降低,会使钻井平台在托航过程中效率降低甚至停滞,增加钻井的成本;在深水钻井过程中也会使直升机无法使用,较大的雾笼罩钻井平台还会使平台上的工作可视度降低,增加钻井事故发生的概率和风险。

4 深水操作特殊性深水钻井在操作上有其自身的特点和特殊性,主要表现为深水钻井始终面临低温环境和地层压力窗口狭窄两个方面,给操作带来了不少的困难,同时也增加了钻井的风险。

4.1 深水低温深水区海水温度普遍较低,通常约为4 ℃,易形成天然气水合物。深水低温导致隔水管受海水冷却段较长,从井底返出的钻井液、完井液或地层流体等冷却时间短,对其性能控制难度加大。低温引起钻井液黏度、胶凝强度的迅速上升,使其流变性变差,循环阻力变大,影响钻井液的携岩能力和悬浮性能,不利于深水环境下窄密度窗口的安全钻井。低温可能导致套管中产生过高压力,井底压力过高还会导致水泥浆长期得不到凝固,引起水泥浆的胶凝强度和抗压强度发展缓慢,流体易侵入水泥基体,影响固井质量。此外,低温还会导致高含腊原油和稠油测试时容易结腊或稠化。所以低温条件下的深水钻井需要一定的措施来保证钻井的顺利进行,否则会出现风险。

4.2 地层压力窗口狭窄深水钻井地层压力存在两个特点:一是存在异常高压;二是地层压力窗口狭窄。异常压力对深水钻井的影响与常规陆地钻井无明显的不同,主要为导致井涌、井喷和井漏等复杂的情况。地层压力窗口狭窄是指海底表层沉积物特征以及较低的上覆岩层压力梯度,地(表)层孔隙压力与地层破裂压力之间的压力窗口很小,将可能导致大量的力学问题,发生井漏的机率非常高,可能引起钻井液的漏失、井涌、卡钻、井眼垮塌、需要下多层套管等问题。在钻井过程中,对当量循环密度的控制要求高,使之不超过地层的破裂压力梯度,从而减少井漏;由于破裂压力和地层孔隙压力窗口窄,表层的破裂压力低,对钻井液的性能要求高,应具有高效的携砂效率,较强的抑制性和稳定性,通常深水钻井采用合成基钻井液。此外由于海底浅层地层的破裂压力梯度低,套管井壁空间狭窄、低温下钻井液的黏度易变化等因素,使得地层难以形成有效的支撑,容易发生漏失、坍塌,引起井下复杂情况,给固井作业带来困难和麻烦。

5 结束语深水钻井工程重重困难、风险颇多,本文仅对当前所遇到的风险进行了分析和总结,对于我国刚刚起步的深水油气勘探稍起警示作用,论述不足之处有待今后更进一步的研究和补充。此外,对于深水钻井工程只要客观正确地认识风险,了解其产生的原因和作用方式,积累经验,吸取教训,不断地深入研究、突破深水钻井关键技术,并预防充分,必能确保我国深水油气勘探开发的顺利进行。

| [1] |

陶维祥, 丁放, 何仕斌, 等. 国外深水油气勘探述评及中国深水油气勘探前景[J]. 地质科技情报, 2006, 25(6): 59-66. DOI:10.3969/j.issn.1000-7849.2006.06.010 |

| [2] |

秦志亮, 吴时国, 王志君, 等. 天然气水合物诱因的深水油气开发工程灾害风险——以墨西哥湾深水钻井油气泄露事故为例[J]. 地球物理学进展, 2011, 26(4): 1279-1287. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2011.04.019 |

| [3] |

蒋其垲. 漫漫求索路——渤海2号钻井船翻沉事故原因的追踪[J]. 石油科技论坛, 2006, 24(6): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.1002-302X.2006.06.004 |

| [4] |

Long D. The Western Frontiers Association-Evaluating seabed conditions west of the UK[J]. Continental Shelf Research, 2001, 21(8-10): 811-824. DOI:10.1016/S0278-4343(00)00114-X |

| [5] |

高克俭. "爪畦海"号钻井船遇难分析及建议[J]. 中国海洋平台, 1989, 3(4): 38-42. |

| [6] |

易远元, 王力. 超深水井浅层地质灾害的种类分析[J]. 科技经济市场, 2010, 26(9): 35-36. DOI:10.3969/j.issn.1009-3788.2010.09.019 |

| [7] |

叶银灿, 陈俊仁, 潘国富, 等. 海底浅层气的成因、赋存特征及其对工程的危害[J]. 东海海洋, 2003, 21(1): 27-36. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2003.01.005 |

| [8] |

顾兆峰, 张志殉, 刘干不山. 南黄海西部地区浅层气地震特征[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2006, 26(3): 65-72. |

| [9] |

顾兆峰, 张志殉, 刘怀山. 海底浅层圈闭与浅层气地震反射特征对比[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2009, 29(3): 115-122. |

| [10] |

吴时国, 赵汗青, 伍向阳, 等. 深水钻井安全的地质风险评价技术研究[J]. 海洋科学, 2007, 31(4): 77-80. DOI:10.3969/j.issn.1000-3096.2007.04.017 |

| [11] |

LU Shaoming. Seismic characteristic of two deep-water drilling hazards: shallow-water flow sands and gas hydrate[D]. Dallas: the University of Texas, 2003.

|

| [12] |

Mallick S, Dutta N C. Shallow water flow prediction using prestack waveform inversion of conventional 3D seismic data and rock modeling[J]. The Leading Edge, 2002, 22(7): 675-680. |

| [13] |

Dutta N C. Deepwater geohazard prediction using prestack inversion of large offset P-wave data and rock model[J]. The Leading Edge, 2002, 22(2): 193-198. |

| [14] |

Mukerji T, Dutta N, Prasad M. Seismic Detection and Estimation of Overpressures Part Ⅰ: The Rock Physics Basis[A]. CSEG Recorder, 2002, 27(7): 35-57.

|

| [15] |

方欣华, 王景明. 海洋内波研究现状简介[J]. 力学进展, 1986, 16(3): 319-330. |

| [16] |

蔡树群, 甘子钧. 南海北部孤立子内波的研究进展[J]. 地球科学进展, 2001, 16(2): 215-219. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.2001.02.012 |

| [17] |

Prior D B. 海底滑坡——形态和命名[J]. 金波, 译. 海洋地质译丛, 1983, 3(6): 1-5.

|

| [18] |

殷志明, 周建良, 蒋世全, 等. 深水钻井作业风险分析及应对策略[J]. 中海造船, 2011, 52(2): 103-107. |

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33