| 边界探测技术在水平井随钻地质导向中的应用 |

2. 贝克休斯中国, 北京 100102

2. Baker Hughes Corporation China, Beijing 100102, China

一般而言,优秀的水平井应该有以下特点:

(1) 油藏钻遇率高,高的油藏钻遇率可以增加有效泻油面积,提高水平井产量;

(2) 井眼轨迹位于油藏最佳位置,且保持在油水界面安全距离之上;

(3) 井眼轨迹平滑,过大的起伏会影响生产和可能带来完井施工困难和底水驱动下的水锥等问题。

水平井储层边界探测技术的出现使水平井井眼轨迹贴着油气层顶部钻进成为一种现实的可能,使水平井地质导向的目的从早期的追求最大限度地钻遇储层向最大限度地提高地质储量的动用程度的方向转变。从沉积学理论的角度来讲,砂体的顶部或许不是物性最好的地方,井眼轨迹部署在砂体的顶部不利于初期最高产能的获得。但是,由于它可以最大限度地减少阁楼油的存在,提高油藏最终采收率,大大提高油藏开发的远期经济效益,这是水平井地质导向技术从“量变”到“质变”的跨越。

1 边界探测工具简介 1.1 主要探边工具的简单对比从地质导向技术发展的层面来看,地质导向技术的进步主要依托于随钻测井工具的进步,大致经历了这样三个阶段:

(1) 基于传统的无方向性随钻测井资料的被动式地质导向技术,主要依托的是无方向性的伽马和电阻率曲线;

(2) 基于随钻成像资料的交互式地质导向技术,以随钻伽马成像、密度成像和电阻率成像的应用为其技术特征;

(3) 主动式的储层边界探测地质导向技术,以具有大探测半径的方位电阻率测量工具的出现为代表。

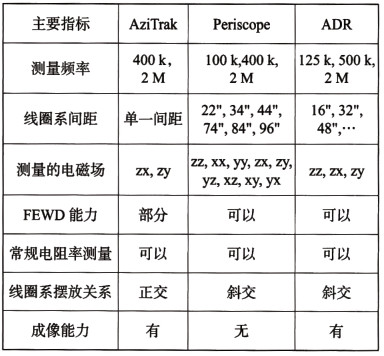

在这三个阶段的发展过程中,导向的主动性不断提升,技术含量越来越高,专业化越来越明显。方位电阻率的随钻探边测量及应用技术是现阶段水平井地质导向的最高技术体现,被掌握在世界三大油田服务公司手中,其代表性工具分别是贝克休斯的AziTrakTM、斯伦贝谢的PeriscopTM和哈里伯顿的ADRTM,其工具的大致结构如图 1所示(图中,T代表发射线圈,R代表接收线圈,除了贝克休斯探边工具的接收线圈和发射线圈之间呈正交关系,另外两家公司的线圈系之间的关系均为一定角度下的斜交关系,线圈系之间的摆放关系直接决定了接收到的地层探边信号的强弱,正交的是直接反射,信号较强),测量技术上的主要不同如表 1所示。

|

| 图 1 三家公司的探边工具的大致结构 |

| 表 1 不同探边工具的主要技术异同 |

1.2 探边工具的资料处理

探边工具最主要的作用是提供井眼轨迹到边界的距离,通过对记录到的电磁波信号进行处理,借助一定的反演计算,输出到边界的距离。在具体反演算法上,由于不同探边工具采集的原始资料有较大的差异,其对应的反演算法也差异较大,输出的结果也有所不同[1-3]。本文将以算法简单、应用较为广泛、实钻井资料较为丰富的AziTrak工具为例,对这类工具的测量原理及处理方法做一简介。

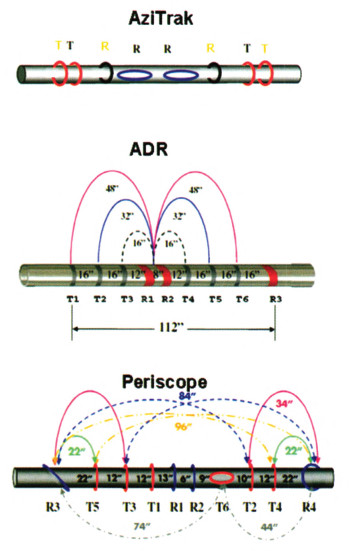

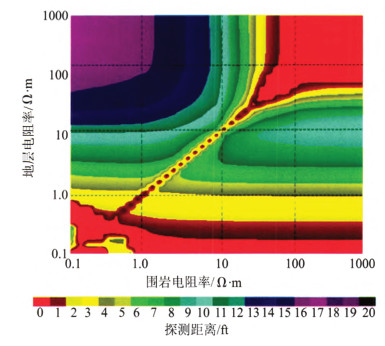

AziTrak工具的设计极其简单,就是在常见的无方向性的MPR随钻电阻率工具上加装了一对正交的接收线圈,正常钻井时接收线圈会沿着工具的轴线进行旋转,发射线圈发射的无方向性电磁波信号在地层中传播时,一旦遇到界面就会产生反射,接受线圈像雷达一样接受并记录来自不同方向的地层界面反射的电磁波信号强度和方向,其基本工作原理如图 2所示。接收到的信号强度的强弱变化取决于工具到反射信号的边界的距离远近,这个反射边界称作“第一边界”,这种强度变化是可以通过软件进行模拟的。通过模拟值和实测值的对比计算,就可以得到工具到第一边界的距离,这个距离是准确的。如果模拟值和实测值之间有较大的差异,软件会认为有第二边界存在并带来了这个差异,会引入第二边界来弥补这个差值,计算得到的工具到第二边界的距离的可信度略低于到第一边界的距离的可信度。

|

| 图 2 AziTrak的基本工作原理 |

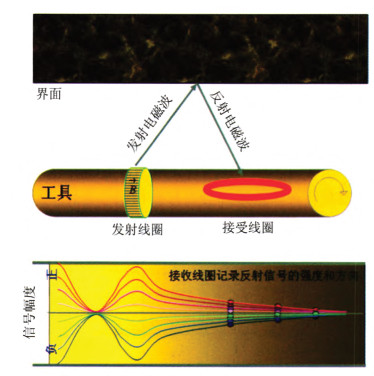

需要指出的是所有的探边工具反演计算得到的边界都是一个电阻率边界,该边界作为一种随钻测井工具的测量计算成果,其具体代表什么地质油藏现象,是需要进行综合解释的。工具的边界探测能力很大程度上取决于地层电阻率及其与围岩电阻率的数值对比,对比越大,边界探测能力越强,反之越弱,不同地层电阻率对比下的工具探测能力可以通过电阻率图版简单地予以估算,以便在工具应用前做适用性评价。图 3是AziTrak工具的探边能力估算图版——Picasso图版。图版表明,AziTrak的最大理论探测能力可达17 ft,但应具体情况具体分析,合适的地质导向钻前模拟可以有效评价工具在特定地层的探边能力。

|

| 图 3 估算探测半径的Picasso图版 |

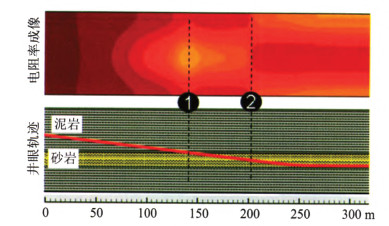

1.3 方位电阻率成像

与常见的随钻伽马成像或者密度成像或者侧向电阻率成像不同,方位电阻率成像不仅成像半径大,还有一个极具实用价值的特点:成像的自动翻转,就是当工具从靠近一个边界向另一个边界的靠近过程中,一旦越过储层的中间点,成像的方向会自动180°翻转。图 4是方位电阻率成像的一个应用示例,该例中砂泥岩的电阻率对比大约是20:1,砂岩厚度约1 m,87°角探油顶,随后增斜到90°水平钻进。很明显地看出,在人层前约斜深60 m/垂深3 m左右的位置,电阻率成像已经有了明显的反应(探测半径大的原因),在图中所示的位置①处人层,信号强度最大,成像表现为“亮点”(该点对应的深度一般就是通常所说的“人层点深度”),随着人层加深,颜色逐渐变暗,但由于工具是靠近上边界的,所以信号稳定地指向上边界,在位置②处,井轨迹越过中点,信号发生反转,随后稳定地指向下边界。在导向过程中密切地关注方位电阻率成像的变化,可以有效地提前预判人层点及准确拾取砂体厚度的中点位置,进而估算砂体的厚度。充分利用探边工具所拥有的大探测半径能力,可以有效地提前做轨迹调整从而避免轨迹跑到目的层外面。

|

| 图 4 方位电阻率成像示例 |

2 应用实例

AziTrak探边工具在南海油田得到了规模应用,通过定量化地摆放井眼在砂层中的位置,从数值上而言,井眼轨迹摆放基本上都控制在距顶1 m之内,其好处是显而易见的:

(1) 目的层属于反旋回沉积砂岩,顶部物性好,井眼轨迹均钻在砂岩的顶部并且100%的砂体钻遇率,有效地提高了单井产能;

(2) 极大地压缩了井眼轨迹和泥岩盖层之间的“阁楼油”存在空间,最大限度地提高了油藏的最终采收率;

(3) 井眼轨迹最大可能地贴顶也意味着最大可能地远离油水界面,延长了油井的寿命;

(4) 井眼轨迹与上覆泥岩之间保持合理的距离,有效地避免了泥岩坍塌导致水平段报废的可能。

2.1 顶面追踪传统的MPR随钻电阻率测井在随钻导向实践中有两个不足,一是探测深度较浅,二是缺少方向性,不能准确指出电阻率测量值的变化是由于上边界还是下边界的影响造成的。

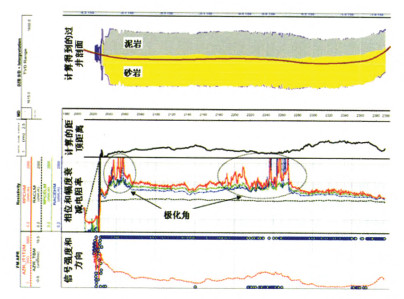

在方位探边技术出现之前,地质导向对边界的预警主要依靠“极化角”的出现与否,经验表明,“极化角”一般在距边界0.5 m左右时开始出现[4],但实钻过程中其出现与否还受很多其它因素的影响,比如围岩效应、地层各向异性、井轨迹和地层之间的相对角大小等。图 5是边界距离计算和极化角的出现交叉验证的一个例子,可以清楚地看到,一旦井轨迹靠近到距顶0.5 m以内时,在MPR电阻率曲线上可以看到很显著的极化现象。

|

| 图 5 距离对电阻率极化现象的影响 |

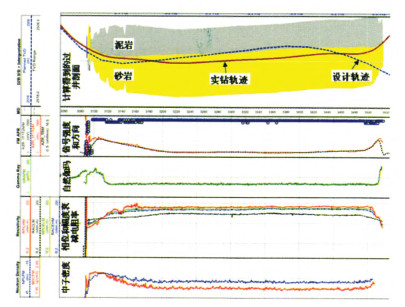

图 6是利用探边技术进行顶面跟踪的一个实例,本井井眼轨迹的设计主要参考的是用邻井和地震资料校正后的构造图。从图 6中可以看到,在水平段末端,原推测地层是下倾的,所以设计轨迹是向下的,但按照探边工具的计算结果进行导向施工,实际钻下来,过井构造形态却是基本平的,最后的探顶钻进验证了计算结果。本井常规随钻测井资料较为丰富,但如果按照一般经验来用自然伽马、电阻率、中子密度曲线并结合预测的砂体顶面构造图来导向,显然不能取得如图中所示的那种非常贴顶钻进的效果,可能在水平段中部会钻遇泥岩,在水平段末端又会垂深下降太多,该水平井的寿命及最终开采效果都会大打折扣。

|

| 图 6 探边工具在A5井的实钻对比分析 |

2.2 油水界面和岩性界面的识别

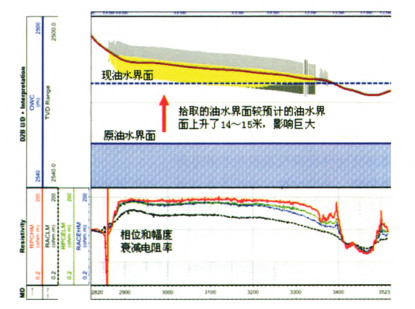

一般情况下,部署水平开发井的主要目的是提高产量,把水平井轨迹部署在砂体中合适的部位,保持适当的避水高度是确保水平井高产、稳产的一个重要手段。对于开发到中后期的油田而言,水平井部署时需要考虑的一个重要因素就是当前的动油水界面的位置。钻导眼井是确定油水界面的一个很好工程技术手段,但是昂贵的作业费用和钻井周期是必须考虑的两个重要限制因素。探边技术的出现使得动油水界面的确定不再是一个难题,其远达5 m的探测能力足以满足大多数底水油藏的动油水界面确定的需要。

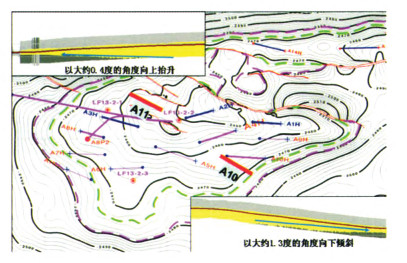

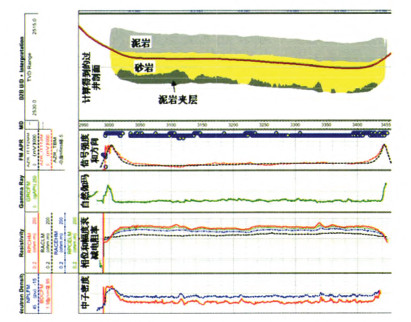

从大的油藏角度讲,对于开发中后期的底水老油田,其动油水界面已不可能停留在原始状态,在油藏的不同部位其深度可能会有较大的差别。除油藏动用程度会决定油水界面形态以外,构造形态和底水运移的方向也会影响油水界面形态的变化。LF油田的主要目的层是断层控制下的一个穹窿背斜构造,北边的断层区是底水的主要供给方向,在构造的西北方和东南方分别施工了一口水平井,位于东南方的A10井距断层较远,油水界面的变化有规律可循,AziTrak测量到的动油水界面与依据开发动态资料预测的油水界面深度基本相当;但是,钻在构造西北部靠近断层区的A11井的AziTrak实测油水界面和依据开发动态资料推测的油水界面垂深有了近15 m的差异,如图 7所示。这种差异超过了正常的油藏地质认识水平,为了验证AziTrak工具的测量结果,也为了深化油藏地质认识,水平段末端向下进行了加深,油水界面的变化在MPR电阻率曲线上得到了确认,这也间接地确实了油田的底水来水方向。AziTrak在本井的应用收获远不是保证了一个水平段的顺利施工,并为一个老油田的后期开发方案的调整部署提供了极其重要的第一手参考资料。结合A10井和A11井的油水边界探测资料综合分析,一个很有意义的现象是,虽然就一个小范围而言,油水界面基本是平的,但放在一个油田范围内看,油水界面有明显的倾斜特征,倾向与构造形态和来水方向有一定的相关性,如图 8所示。

|

| 图 7 A11井油水界面变化示意图 |

|

| 图 8 动油水界面形态示意图 |

关于岩性界面和油水界面的区分,从AziTrak工具计算得到的界面形态上是可以很容易识别的。一般而言,油水界面的形态受油水分离作用的影响,多表现为一个比较稳定的界面,如图 7和图 8所示;而岩性界面受沉积、构造变化和后期改造的影响,其变化是不稳定的,具有一定的随机性,最重要的是,其形态高低变化和构造形态的变化有一定的相关性,如图 9所示,AziTrak在井眼轨迹下方探测到了一岩性界面,该界面的形态明显受沉积作用的影响,并且,其空间延展和过井构造的变化基本一致,结合邻井资料,解释其为泥岩夹层。

|

| 图 9 计算的A8井泥岩夹层形态示意图 |

3 结束语

目前的探边工具在试图尽可能去探测远方的边界的同时,面临的另一个问题是如何分辨层内的小导电夹层。从工具原理上来说,其探测的是电阻率的界面反射,多个界面的存在会严重影响其对目的层界面的识别,探测半径和分辨率始终是一对矛盾,追求远方边界的早期预警必然要损失工具近处的薄层分辨能力。就现阶段技术而言,对于薄互层和低电阻率储层的探边问题,始终是一个技术上的难题。另外,现有的随钻探边技术专注的都是地层径向边界距离变化的探测,如何对钻头前方的断层、岩性尖灭、构造突变等引起的储层边界变化进行提前探测也是技术上需要考虑的另一个问题,具有“前视”能力的工具的研发必将是下一个技术上的热点。就目前而言,将随钻测井的探边技术和地震的砂体和构造预测技术有机结合起来,将是一个较为完美的水平井地质导向技术策略。

| [1] |

Omeragic D, LI Quiming, CHOU Lawrence, et al. Deep Directional Electromagnetic Measurements for optimal Well Placement[C]. SPE 97045, 2005.

|

| [2] |

Chemali R, Han E, Flynn T, et al. Successful Applications of Azimuthal Propagation Resistivity for Optimum Well Placement and Reservoir Characterization while Drilling[C]. SPE 109959, 2007.

|

| [3] |

Bittar M, Hveding F, Clegg N, et al. Maximizing ReserVoir Contact in the 0seberg Field Using a New Azimuthal Deep Reading Tecllllology[C]. SPE 116071, 2008.

|

| [4] |

郝以岭, 杜志强. 0nTrak随钻测井资料在冀东油田地质导向中的应用[J]. 测井技术, 2009, 33(2): 148-152. DOI:10.3969/j.issn.1004-1338.2009.02.011 |

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33