| 海上油气设施弃置制度对我国的借鉴 |

随着海上油气开发的不断深入,如何通过法律制度规范海上油气勘探、开发等全过程已成为各国重点考量的问题。我国目前对海上油气开发相关法律制度的研究,特别是海上油气设施弃置的研究有所不足。应该看到随着油气田陆续进入中后期的开发阶段后,便会面临弃置问题。相比较陆上的油气设施及管道的弃置,海上的弃置问题则复杂的多,不仅要受国内法、国际条约管辖,还面临更为高昂的处理成本及更富挑战的技术难题。目前,除美洲墨西哥湾及北海区域外,各国均缺乏对海上石油设施的弃置经验。虽然我国的海洋石油工业相对年轻,但据初步估计目前使用的海上油气设施也将在可预见的未来会陆续出现弃置问题。因此,了解相关国家的经验,无疑对我国更好地弃置海上油气生产装置和设施具有一定的借鉴意义。

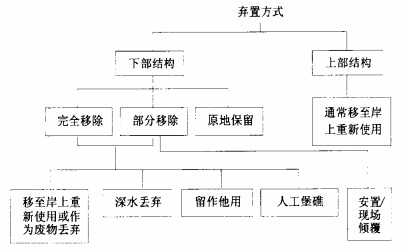

1 英国海上油气设施弃置的法律制度所谓弃置(decommissioning),是指各种油气生产装置和设施在不再使用时由相关主体按照相关国际法律法规的规定进行拆除和处置。通常而言,油气设施弃置除了永久性的封堵并废弃油井以外,也包括相关建筑物及设施的拆移、将道路及建筑物移交所在地社区或东道国政府,以及采取措施对相关设施进行再利用和对有关场地监控[1]。在英国,弃置方式可以有所选择(图 1):

|

| 图 1 英国规定的海上油气设施弃置方式选择 |

有关海上设施弃置的规定见于英国国内立法及行政指引中,同时上述文件还反映了英国承担的诸多国际条约义务。

1.1 国际法1958年的《大陆架公约》是关于海上油气设施弃置问题在国际法层面的基础性法律文件,是首份规定沿海国对大陆架上之自然资源进行勘探的国际条约。该公约除了宣示沿海国对大陆架上自然资源具有勘探开发的“主权权利”(sovereign fight)以外,在第5(5)条还规定了沿海国对海上设施“全部拆除”的义务。

《联合国海洋法公约》(UNCLOS)则在其第60(3)规定沿海国在人工岛屿、设施或结构的弃置中的撤除义务,同时要求考虑“任何为一般所接受的国际标准”。此外,该条还要求沿海国在撤除上述设施时应考虑到捕鱼、海洋环境的保护和其他国家的权利和义务。

英国政府及在北海作业的石油公司希望UNCLOS所确立的国际规则不应对他们施加过于繁重的义务,从而影响到他们的收益及北海油田未来的投资[2]。为此,国际海事组织(IMO)所发布的相关指引及标准都仅仅对该区域国内立法提出最低限度的要求。

此外,《东北大西洋海洋环境保护公约》 (OSPAR Convention)第98/3号决议对如何弃置不再使用的海上设施也做了规定。根据该决议,海上生产设施整体拆除后在陆地上再利用、循环使用或最终处置是处置海上退役设施的优选方案。值得注意的是该决议仅适用于海上设施(installations),而不包括海洋管道。

1.2 英国国内法律框架 1.2.1 主管机构英国国内主管海上油气设施弃置的部门是能源和气候变化部(DECC)下属的海上弃置办公室(Offshore Decommissioning Unit)。能源和气候变化部(DECC)成立于2008年10月,整合了原来由商业、企业及管制改革部(BERR)负责的能源策略制定职能,以及由环境、食品和农业事务部(DEFRA)负责的气候变化应对策略制定职能。该部下属海上弃置办公室具体负责确保海上油气设施及管道的弃置符合英国国内立法以及国际义务。

1.2.2 1998年版《石油法》(The Petroleum Act 1998)英国有关海上油气生产设施弃置主要体现在1998年《石油法》第4部分(该法已被2008年《能源法》所修正):海上设施的废弃(Abandonment of Offshore Installations)。根据该法,DECC大臣(the Secretary of State)有权要求相关当事方提交有关弃置措施的详细方案,即“废弃计划”(the Abandonment Programme)。《石油法》的第29条规定了废弃计划的提交主体:凡收到DECC大臣发出通知的人。上述通知通常被称为“29条通知”或“29条下的通知”(Section 29 Notice or Notice under Section 29)。

1.2.3 弃置的法律责任英国海上油气设施及管道弃置过程中,29条通知具有重要地位,因为其不仅是整个弃置活动的开始,也因为29条通知的接收者应按要求向DECC大臣提交弃置计划并对计划的执行承担“连带责任”(jointly and severally liability)。根据英国《石油法》第30条,以下人员将会收到29条通知并承担弃置义务:

(1) 生产设施的作业者;

(2) 石油生产许可证的被许可方;

(3) 享有相关权利的联合作业协议的合同方;

(4) 生产设施的利益方,但不包括担保利益;

(5) 任何与上述人员有关联的公司。

2008年的《能源法》对《石油法》的规定有所修正。该法一方面将上述收到29条通知的人员范围,扩展至还未实际参与到海上设施的相关活动,但已经意图涉人其中的那部分人。另一方面,该法覆盖范围拓展至储存及输入天然气的设施。

DECC的国务大臣将有权要求英国《石油法》第30条所规定的责任人提供其认为可能会出现在30条所规定人员清单中的其他主体的名称及住所,这项权利使得29条通知的发布具有相当的广泛性。之所以如此规定,主要是因为据估计,在英国弃置费用总计可能高达200多亿英镑,该笔钱要确保有人买单,但不是英国的纳税人为之买单。

在涉及海上生产设施的资产交易中,如国务大臣认为资产收购方具备能力、技术及财务能力来履行弃置责任,则其可以撤回29条通知以免除资产出售方的弃置责任,如国务大臣未作撤回的,则资产出售方仍需承担持续的弃置义务,即使弃置所指向的资产已经转移至他人。这也是“连带责任”(jointly and severally liability)的具体体现。之所以有如此规定,主要是政府出于鼓励最大限度的提高北海油气田采收率的考虑[3],但应注意的是,29条通知的撤回仅限于上述情形。如果国务大臣认为资产收购方不具备能力、技术及财务能力来履行弃置责任,则收购双方必须签署一项财务担保协议(financial security agreement)。需要指出的是,29条通知即使被撤回,国务大臣将来也可能再行发出。

29条通知的接收方将被要求弃置计划,但国务大臣对此具有裁量权,他可以拒绝或要求修改、附条件的予以批准。一旦弃置计划被拒绝或29条通知接受方未按通知要求提出弃置计划,则国务大臣有权自行准备相应的计划,在此情形时,大臣将会要求29条通知的接受方提供相关记录、草图或记载相关信息的文件,违者将被处以刑事处罚。此外,就准备弃置计划产生的费用,国务大臣还有权要求接收方予以承担。如29条通知的接收方未能执行经批准的弃置计划,则政府将可以执行弃置计划并就有关费用向相关主体收取。此外,一旦弃置计划被批准,国务大臣有权要求计划提交方提供财务担保。

即使弃置计划被批准,但有关海上生产设施的相关情况仍可能发生变化,此时无论是国务大臣还是提交弃置计划的一方均可提议修改弃置计划。修改的结果将可能导致原先负有执行弃置计划的一方免责,而本来无义务的一方被课以新的义务。当然,是否修改的决定权仍在国务大臣手里,但是对弃置计划的任何改变,其均应说明理由。

所有提交弃置计划的主体均有义务担保已经批准计划的开展,前已述及,该等义务具有连带责任的性质。亦即如上述义务有任何违反之处,国务大臣可书面通知要求所有提交弃置计划的主体中任何一方在规定时间内采取救济措施。实践中,往往是拥有最多资产的一方会被要求承担全部的弃置费用,之后其可向其他各方追偿应负的份额。怠于遵守上述通知的,可构成刑事犯罪,除非证明其已审慎的采取措施希望避免。同样的,如有任何一方未按上述通知采取救济措施,则国务大臣可自行采取,并向本应采取救济措施的当事方收取由此产生的费用,并加收从通知日起直至付费日的利息。

一旦弃置计划被批准,作业者便可以开展海上设施的弃置作业,全部或部分移除海上油气的生产设施等至陆地加以处理。但有时,弃置的结果是将设施的一部或全部留置在原地,此时则可能产生“剩余赔偿责任”(residual liability)问题,通常包括:设施维护及警示的责任、未来对第三人可能负有的责任、保费支付责任、环境影响及损害责任等[4]。其中,值得注意的是因留置在原地的残余设施致第三人损害的责任问题,包括残余设施所有人责任、受害者责任、赔偿基金责任。

2 中国海上油气设施弃置的法律制度 2.1 法律框架与英国相比,我国海上油气开发起步较晚。关于海上油气设施的弃置问题,相关处置历史也不长,涉及到的专门规定主要是2002年由国家海洋局颁布实施的《海洋石油平台弃置管理暂行办法》、2010年6月由国家发改委、国家能源局、财政部、国家税务总局和海洋局联合颁布实施的《海上油气生产设施废弃处置管理暂行规定》以及2011年由税务总局颁布的《海上油气生产设施弃置费企业所得税管理办法》。

《海洋石油平台弃置管理暂行办法》全文共23条,主要规定了海洋石油平台弃置的方案、弃置前须提出书面申请及其要求、环境影响评估论证报告的提交、海洋石油平台弃置的技术要求等。根据该办法,海洋石油平台弃置的主管机关是国家海洋局。

《海上油气生产设施废弃处置管理暂行规定》全文共24条,主要规定了海上油气设施弃置的方案和要求,以及弃置费的计提和管理。

此外,另有一些关于海洋环境保护的法规也对海上设施的弃置有所涉及,例如《中华人民共和国海洋倾废管理条例》、《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》等等。

2.2 弃置方案根据上述法规,海上油气田进入商业开发前,作业者应同时编制总体开发方案和设施废弃处置预备方案,预备方案必须包括弃置费估算、弃置费筹措方法和进行实际弃置作业的方案等内容。对于2010年6月23日之前已经进行商业开发的油气田,作业者必须在弃置规定实施之日起的两年内,补充编制设施废弃处置预备方案。作业者可在投产三年后可以修改预备方案。上述处置预备方案由作业者上报国家能源、财政、税务主管部门备案。在海上油气生产设施停止生产作业90日之前,油气田作业者应当向国家海洋行政主管部门提出设施弃置的书面申请,取得批准文件后方可实施弃置。在正式弃置前,作业者应按照国家海洋主管部门批准文件的要求编制设施废弃处置实施方案。该方案须包括与安全防护措施、作业步骤、费用预算和监测相关的更多具体细节,并报国家能源主管部门备案。在时间上,作业者应在停止油气开发作业之日起的一年内进行平台弃置。

2.3 弃置费用就弃置费用的承担而言,海上油气田投资者应按投资比例承担设施废弃处置的责任和义务,计提弃置费作为环境保护、生态恢复专项资金。作业者应当根据实施方案的要求,编制弃置费使用计划。使用计划应提交国家石油公司和外国合同者审查。然而,《海上油气生产设施废弃处置管理暂行规定》没有明确使用计划是否需要由某个特定部门或机关专门批准。中外合作的海上油气田投资者的弃置费存款账户应当按油气田专户管理、专项使用,由油气田联合管理委员会监督管理,并接受国家能源和财政主管部门的监督。

3 对中国的启示与英国对海上油气设施弃置的丰富经验相比,中国在这个领域起步较晚,缺乏相应的处置经验。应该看到,中国和英国均是《大陆架公约》以及《联合国海洋法公约》等国际条约的缔约国,在海上设施弃置方面所承担的国际法义务方面差异不大。因此通过分析、研究及借鉴英国在海上油气设施弃置法律制度,我国在该领域有以下几方面的启示:

3.1 设置专门的主管机构并明确其职责从对英国海上油气设施弃置法律制度的介绍中可以看到,隶属于DECC的海上弃置办公室专门负责管理海上油气设施的弃置。与英国比较,我国呈现出一家为主,多头管理的监管格局,相关的职责分别由国家海洋局、能源局、国税总局及财政部行使。比如,相关弃置方案主要由国家海洋行政主管部门加以管理,而涉及弃置费的问题,管理部门则包括能源局、财政部及国家税务总局。此外,相关弃置的预备方案及弃置方案还要求送至不同部门予以备案。这一方面不利于提高管理效率,另一方面也容易发生相关管理机构之间互相扯皮的情况。有鉴于此,应当设立专门的主管机构并明确其职责,使得对海上油气设施弃置的管理更加有效率,更加专业化。

3.2 拓展承担弃置责任的主体与英国的规定相比,中国对于承担弃置责任的主体范围规定的较为狭窄,从《海上油气生产设施废弃处置管理暂行规定》及《海洋石油平台弃置管理暂行办法》看,主要限于作业者或平台所有者。当然,从目前的体制安排看,参与海上勘探开发的主体范围本身较为有限,但如考虑未来发展且海上设施之弃置成本高昂,本文认为宜参考英国做法,灵活拓展责任主体的范围以保障弃置义务的落实与开展。

3.3 细化弃置的相关规定中国目前的法规对弃置的规定相对比较粗放,无论是《海上油气生产设施废弃处置管理暂行规定》或是《海洋石油平台弃置管理暂行办法》,篇幅都不到25条,内容较为简单、原则,缺乏详细的指引和规定。对预备方案、弃置方案的要求也仅做了笼统规定,缺乏可操作性,一定程度上会使相关责任者无所适从,这方面应具体规定有关预备方案、弃置方案的内容及要求。此外,我国的规定未涉及如相关责任主体未按经国家相关部门批准的废弃处置计划加以处置时的应对措施,这方面可借鉴英国之做法,赋予相关主管部门一定权限开展弃置工作,并向责任主体收取由此产生的费用,这样做可以较有效避免因不及时处理海上设施导致对海洋环境的影响。

4 结论海上油气设施的弃置不仅可能影响海洋环境,且所需费用巨大,需要一整套法律规范加以规制。北海油田作为世界上最大的海上油气田之一,参与的投资主体众多,英国通过确立明确而统一的监管机构并对相关主体课以严格的法律责任,确保海上油气设施弃置的有序开展。随着我国上世纪80年代以后建设的海上固定式平台将陆续进入废弃拆除阶段,海上油气设施弃置问题也会越来越受到重视。这方面,我们可借鉴英国开发北海油气田积累的成熟经验,建立整体性的法律制度,以期推动和确保海上油气设施弃置的顺利开展。

| [1] |

Cameron P D. Decommissioning of Oil & Gas Installation. Planning for Uncertainty in Legal & Contractual Relations[M]. Research Paper for Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) Dundee, Scotland 1998: 2.

|

| [2] |

Paterson J, Gordon G, Usenmez E. Oil and Gas Law:Current Practice and Emerging Trends[M]. Dundee University Press, 2011: 286.

|

| [3] |

Mankabady S. Decommissioning of Offshore Installations[J]. Journal of Maritime Law & Commerce, 1997, 28(4): 29. |

| [4] |

Wheeler C, Hewitt G. UK offshore decommissioning:current problems[J]. International Energy Law & Taxation Review, 2000, 252: 18. |

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33