| 南黄海中部隆起火成岩体识别及其分布预测 |

火成岩是在高温地质条件下,地下的岩浆或熔岩流在侵人地层及喷出地表的过程中冷凝、堆积、结晶而成的岩石,由于其成因类型复杂多变,特别是它以多种地震反射特征穿插在沉积地层中,为火成岩的识别带来难度。前人运用多种方法对火成岩体的识别与分布进行过大量研究,如非地震综合勘探技术一重磁电勘探资料的分析[1-4]、井震结合标定法[5, 6]、地球化学法[7]等并取得了一定成果。本文的研究区为下扬子地块的南黄海中部隆起。在漫长的地质历史演化过程中,中部隆起经历了加里东、印支、燕山等多期构造运动的叠加和改造作用,不但发育了较厚的海相中古生界碳酸盐岩沉积地层,而且火成岩体也非常发育。虽然前人通过重、磁资料等[8-10]对研究区火成岩体的分布做了一定的宏观预测与分析,但受到资料的限制,对火成岩体的规模、相态特征等方面还没有深入研究分析,尤其是用地震与重、磁资料相结合来对火成岩体分布的研究尚未见到报道。因此,本文利用近几年最新采集的具有工业标准的20 km × 20 km的二维地震资料为主,结合磁力资料(同济大学收集至2007年有关单位的数据整理后的结果,精度为约为4.7 nT)对中部隆起火成岩体分布进行预测与识别,以期为今后的勘探部署奠定基础。

1 区域地质背景南黄海中部隆起所在的南黄海地区是下扬子地块向海域延伸的主体,它兼跨中朝、扬子和华南三大构造单元,北部以千里岩隆起为界与苏鲁造山带毗邻,南部以勿南沙隆起为界与浙闽隆褶带相接,东部与朝鲜半岛相邻。自古生代以来该地区经历了加里东时期的单向挤压碰撞造山作用、海西期的区域隆升构造作用、印支一早燕山期的双向挤压碰撞、晚燕山期的伸展一走滑与岩浆爆发作用、早喜山期的伸展构造作用和晚喜山期的右旋走滑及反转作用的共同作用[11-13], 形成了现今具有复杂构造体系的多旋回叠合盆地和5个次—级构造单元,由北至南依次分为:千里岩隆起、北部坳陷、中部隆起、南部坳陷、勿南沙隆起(图 1)。其中,多年的评价研究显示,中部隆起作为南黄海盆地的重要组成部分和重要的次级构造单元,其构造变形、地层分布及岩浆活动明显受到区域构造运动的影响及制约。研究结果表明,该地区海相中古生界分布稳定,发育较完整,保存相对较好,是南黄海地区最重要的含油气远景区[10, 12]。但同时伴随着晚燕山期的区域伸展一走滑与岩浆爆发作用,在中部隆起亦发生了大量的岩浆活动[8, 14-18],显然对火成岩体的分布进行识别和预测对油气勘探部署具有重要的现实意义。

|

| 图 1 中部隆起构造位置图 |

2 火成岩体的磁场表征及识别

火成岩是高压下的结晶作用所形成的,一般具有中高密度、高磁性和高电阻率。因研究区尚无钻井钻入,借助于邻区陆域盆地及野外露头区(皖南地区等)的资料进行统计分析后认为,当有岩体发育时,与围岩的密度差是0.3 ~ 1.3 g/cm3、磁化率差达5 000 × 10-5 SI。

研究区内磁异常是沉积岩内的火成岩侵人体与基底以下的磁性岩层的综合反映,剥离两者引起的磁异常的方法有很多。常规处理手段,如插值、圆滑、导数计算等,在重磁等地球物理场特征的定量定性解释中广泛应用。为了突出磁性体浅部边界和磁异常的高频特征,本文采用磁异常总梯度模与垂向二阶导数相结合的方法确定研究区火成岩体的分布位置[19]。

结果表明(图 2), 该区磁力异常总体呈现为形状和走向不定的团块状分布特征,其中密集的高磁异常差值(100 ~ 142 nT)主要分布在东南地区,中部次之(50~ 100 nT),西北部零星分布(0 ~ 50 nT),具有“东高西低”的特点,反映出研究区东部磁性体分布多,中西部分布少的特点。

|

| 图 2 磁力化极异常水平总梯度模确定火成岩体分布(据王玮,2011) |

3 火成岩地震识别

火成岩的地震反射特征是火成岩物理特征的直观体现[20],包括火成岩的地震反射在剖面上的产状及其波组与围岩的接触关系等特征。基于以上磁场特征宏观预测的火成岩体分布基础上,进一步通过对中部隆起地震资料的追踪解释,发现两种地球物理场对岩体的识别方面表现为良好的成生对应关系,在磁力异常预测的岩体发育区,往往在地震剖面上也有独特的地震反射特征,如,顶部杂乱、断续强反射或强振幅水平反射,内部反射杂乱或者无反射,与上覆地层呈现不整合接触关系或与周边围岩存在明显的切割关系。

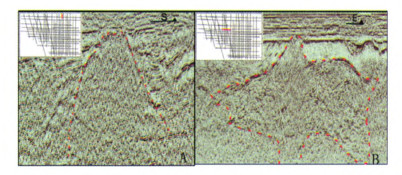

通过分析总结,根据火成岩体在地震剖面上的反射特征的不同,可识别和划分出以下几种主要的火成岩体地震反射特征类型。

3.1 平行板状地震反射特征该地震反射特征在地震剖面上表现为一到两个强相位的反射波,强振幅低频高连续性,反射波在两侧某一点突然终止或尖灭;具有层状、平行、亚平行结构;多顺层侵入到围岩中,产状与围岩平行,对围岩有屏蔽作用,表现为强相位反射波的上下部为空白反射带或弱反射带;在岩相上与侵人相或溢流相相符,在地质相上推测为岩床或岩被,见图 3A。

|

| 图 3 平行板状地震反射特征(A)和穿层板状地震反射特征(B) |

3.2 穿层板状地震反射特征

该地震反射特征与平行板状地震反射特征在地震剖面上的反射特征相似,但它们的产状存在差异,前者与围岩为角度不整合接触关系,表现为“穿层”现象;在岩相上与侵入相相符,在地质相上推测为侵人岩脉,见图 3B。

3.3 丘状地震反射特征反射外形为陡丘形,垂直或近垂直;顶部为强振幅反射,内部反射杂乱或无反射,偶见强反射轴,向两侧尖灭;上覆围岩可见上拱变形现象,呈现披覆构造,两侧可见围岩超覆或向上牵引现象;在岩相上与侵人相相符,在地质相上推测为岩株,见图 4A。

|

| 图 4 丘状地震反射特征(A)和蘑菇状地震反射特征(B) |

3.4 蘑菇状地震反射特征

反射外形为蘑菇状;顶部为中强振幅反射, 内部为杂乱中强反射;顶部可见丘形披覆或超覆反射现象,两侧可见围岩超覆现象;下部与火山通道相连,在岩相上与爆发相相符,在地质相推测为火山碎屑锥,见图 4B。

3.5 火山机构地震反射特征反射外形一般为高低起伏、不规则的突起;顶部常具有强振幅高频高连续性反射,与上覆围岩呈角度不整合接触关系,上覆岩层未见上拱现象,推测它是局部火山喷发相在经受风化侵蚀后的残余物,然后接受沉积所产生,在岩相上应该属于喷发相,见图 5。

|

| 图 5 火山机构地震反射特征 |

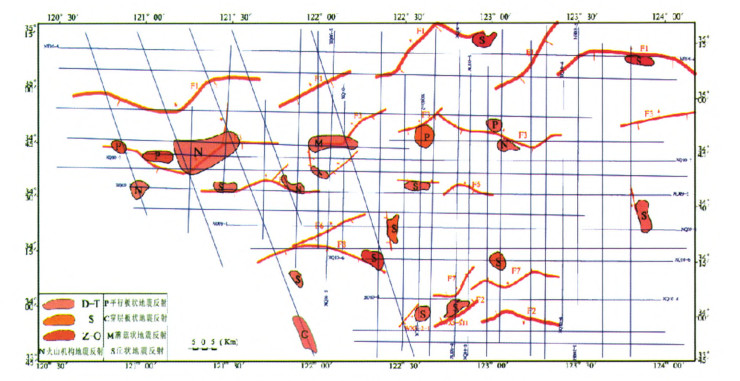

图 6显示了以上5种火成岩地震反射特征在平面上的分布规律。可以发现,火山机构地震反射特征及平行板状地震反射特征主要分布在研究区的西部,丘状地震反射特征主要分布在研究区图 5火山机构地震反射特征的四周,蘑菇状地震反射特征只见于中部地区,穿层板状地震反射特征主要分布在西南地区。总之,研究区火成岩地震反射特征主要分布在西部、西南部及中部地区,东部零星分布,且主要为可能属于侵入相的具丘状地震反射特征的火成岩体。

|

| 图 6 中部隆起地震识别的火成岩体和断裂分布叠置图 |

4 研究区火成岩体分布规律分析

根据火成岩体平面及地震剖面上的发育特征,总结出研究区火成岩的发育及分布特征。

4.1 断裂活动控制众所周知,岩浆活动与断裂活动互为因果关系,特别是深部大断裂的活动区往往也是火山岩体的发育区和通道。通过对研究区主断裂的分布和地震识别出的火山岩体叠印关系图分析,两者亦表现出这样的特征,即近深大断裂,火成岩体规模大,数量多;远离断裂,火成岩体的规模逐渐减小,数量也逐渐变少。说明研究区火山岩体的分布直接受研究区大断裂控制(图 6)。同时值得说明的是,在研究区东部具有的高磁异常区不但无大的断层发育,而且在地震剖面上也不具有岩体的反射特征,推测它可能是由磁性基底隆升引起的高磁异常造成的,非岩体产生。

4.2 火山活动与侵入层位的关系通过火山岩体在地震剖面上侵入层位分析, 发现在中部隆起的不同区域,火成岩体的侵入层位不同(图 6)。在东北部地区,火成岩体零星分布, 火山活动对围岩的改造主要以拱升作用为主,侵人到震旦系至奥陶系;在中部地区,火成岩体主要侵人至志留系;而在西部及西南部地区,火成活动对围岩的改造以刺穿作用为主,切穿了古生界上侵至中生界。这在一定程度上也反映出中部隆起岩浆活动强度具有中、西部强、东部弱的特点。

5 结论中部隆起东南部、中部及西北部均存在较高磁异常现象,并且具有“东高西低”的特点,中、西部磁异常分布与火成岩体发育密切相关。

通过研究区较高质量的二维地震资料,识别出了5种火成岩地震反射特征,分别为平行板状地震反射特征、穿层板状地震反射特征、丘状地震反射特征、蘑菇状地震反射特征以及火山机构地震反射特征。

火成岩体分布与断裂发育存在密切关系,近深大断裂,火成岩体规模大,数量多,并以平行板状地震反射特征为主;远离断裂,火成岩体的规模逐渐减小,数量也逐渐变少,并主要以丘状地震反射特征为主。

| [1] |

邓荣来, 李庆浩, 宋桂桥, 等. 重磁联合反演及重磁与MT综合解释巴彦浩特盆地火成岩[J]. 石油物探, 2002, 41(2): 222-225. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2002.02.020 |

| [2] |

刘云祥, 何毅, 李德春, 等. 利用高精度重磁电勘探资料识别火成岩储层相带[J]. 石油地球物理勘探, 2005, 40(增刊): 99-101. |

| [3] |

刘云祥, 何展翔, 张碧涛, 等. 识别火成岩岩性的综合物探技术[J]. 勘探地球物理进展, 2006, 29(2): 115-118. |

| [4] |

Li ShuLing, Meng XiaoHong, Guo LiangHui, et al. Gravity and magnetic anomalies field characteristics in the South China Sea and its application for interpretation of igneous rocks[J]. Applied Geophysics, 2010, 7(4): 295-305. DOI:10.1007/s11770-010-0258-9 |

| [5] |

蔡先华. 松辽盆地南部长岭断陷的火成岩分布及成藏规律[J]. 石油地球物理勘探, 2002, 37(3): 291-294. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2002.03.017 |

| [6] |

Deniz Cukur, Senay Horozal, Dae C Kim, et al. The distribution and characteristics of the igneous complexes in the northern East China Sea Shelf Basin and their implications for hydrocarbon potential[J]. marine Geophysical Researches, 2010, 31(4): 299-313. DOI:10.1007/s11001-010-9112-y |

| [7] |

袁明生, 张映红, 韩宝福, 等. 三塘湖盆地古生代火山岩地球化学特征及大地构造环境[c]. 全国火山岩油气藏勘探开发技术研讨会论文集, 2002.

|

| [8] |

冯志强, 姚永坚, 曾祥辉, 等. 对黄海中、古生界地质构造特征及油气远景的新认识[J]. 中国海上油气(地质), 2002, 16(6): 365-373. |

| [9] |

欧阳凯, 张训华, 李刚, 等. 南黄海中部隆起地层分布特征[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2009, 29(1): 59-66. |

| [10] |

邢涛. 南黄海磁性基底与岩浆活动研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2006.

|

| [11] |

马力, 钱基, 穆曰孔, 等. 苏北-南黄海盆地的构造演化和烃类形成[J]. 南京大学学报(地球科学版), 1993, 5(2): 148-163. |

| [12] |

杨风丽, 于鹏, 王玮, 等. 崂山隆起综合地球物理解释[R]. 上海: 同济大学, 2011.

|

| [13] |

叶舟, 马力, 梁兴, 等. 下扬子独立地块与中生代改造型残留盆地[J]. 地质科学, 2006, 41(1): 81-101. DOI:10.3321/j.issn:0563-5020.2006.01.008 |

| [14] |

郝天珧, SUHMancheol, 王谦身, 等. 根据重力数据研究黄海周边断裂带在海区的延伸[J]. 地球物理学报, 2002, 45(3): 385-397. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2002.03.010 |

| [15] |

郝天珧, 刘建华, SuhMancheol, 等. 黄海及其邻区深部结构特点与地质演化[J]. 地球物理学报, 2003, 46(6): 803-808. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2003.06.012 |

| [16] |

刘光鼎. 前新生代海相残留盆地[J]. 地球物理学进展, 2001, 16(2): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2001.02.001 |

| [17] |

朱光, 牛漫兰, 刘国生, 等. 郯庐断裂带肥东段走滑运功的40Ar/39Ar法定年[J]. 地质学报, 2005, 79(3): 303-316. DOI:10.3321/j.issn:0001-5717.2005.03.003 |

| [18] |

朱光, 宋传中, 王道轩, 等. 郯庐断裂带走滑时代的40Ar/39Ar年代学研究及其构造意义[J]. 中国科学(D辑), 2001, 31(3): 250-256. |

| [19] |

黄临平, 管志宁. 利用磁异常总梯度模确定磁源边界位置[J]. 华东地质学院学报, 1998, 21(2): 143-150. |

| [20] |

孙淑艳, 李艳菊, 彭莉, 等. 火成岩地震识别及构造描述方法研究[J]. 特种油气藏, 2003, 10(1): 47-54. DOI:10.3969/j.issn.1006-6535.2003.01.011 |

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33