| 构造控制下的西沙海槽沉积模式 |

自从笔者提出西沙海槽沉积模式以来,有许多学者就此问题与我进行了探讨,我发现有些人不能够完全正确理解和运用此模式,其主要问题是脱离构造背景研究沉积,故在原文上特加上“构造控制下”,论述构造是如何控制西沙海槽的沉积的。

沉积作用是在特定构造背景发生的,构造背景不同,沉积模式也不同。深水与浅水沉积模式不同,海槽与洋盆不同,西沙海槽与一般海槽不同,这些不同构造背景都会被地层沉积记录在案。正因为有此考虑,原文起名为《西沙海槽沉积模式》(熊斌辉等[1],2009), 突出海槽背景,指出此模式来自于西沙海槽这个特定的构造单元,只适合于海槽沉积单元,非海槽单元不能简单套用。不研究模式提出单元与运用单元构造背景的差异,简单套用经典沉积模式,如大家熟知的Vail模式,就不能得出正确的结论。

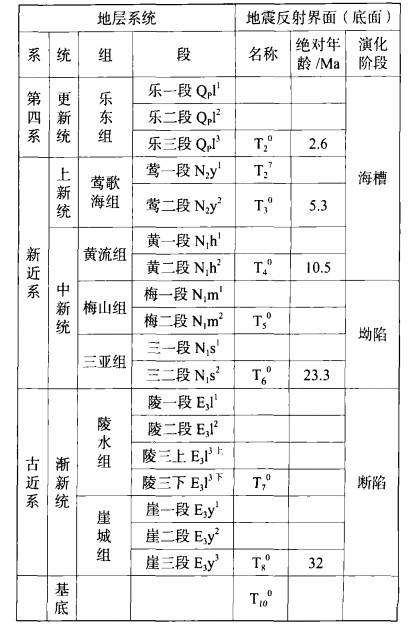

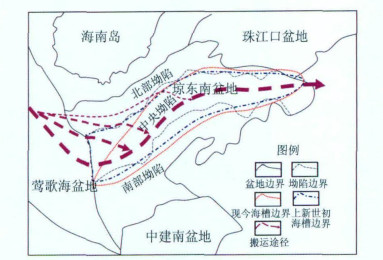

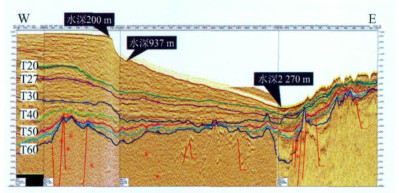

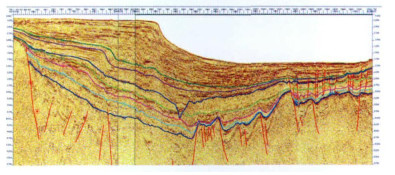

1 构造控制西沙海槽的形成西沙海槽位于南海西北部,海南岛与西沙群岛之间,琼东南盆地中部,呈东西向展布。海槽东西长约350 km, 南北宽约100 km (图 1)。其北面为海南岛陆架区,水深 < 200 m, 南面为西沙群岛台地区,水深500 ~ 1 000 m (图 2)。西沙海槽由西向东逐渐变深,从900 m逐渐加深到超过2 000 m (图 3), 东部与南海深海平原衔接处水深达3 400 m。

|

| 图 1 西沙海槽构造位置及沉积物搬运途径图 |

|

| (图中红色为海底火山) 图 2 过琼东南盆地中段主测线 |

|

| 图 3 过琼东南盆地中央联络测线 |

对于琼东南盆地构造演化有一个逐渐深人的过程。最早人们将琼东南盆地当着普通的断陷盆地对待,按照典型的断陷盆地,具双层结构模式,将其两分,古近系为断陷阶段和新近系一第四系为坳陷阶段(魏魁生等[2], 2004),此划分方案至今仍有被一些人沿用(姜华等[3],2009)。后来晚中新世以来的强烈坳陷逐渐为人们重视,将以往坳陷阶段,细分为早-中中新世的坳陷期和晚中新世以来的强烈坳陷期(张云帆等[4],2008)。直到2009年(熊斌辉等[1],2009)才认识到晚期强烈坳陷就是西沙海槽运动,从而将琼东南盆地构造演化划分为3个阶段:断陷阶段,坳陷阶段和海槽阶段(表 1)。

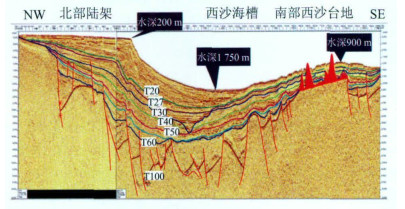

| 表 1 琼东南盆地地层系统 |

断陷阶段,沉积受断层控制,局限于凹陷之中,沉积了崖城组和陵水组,以海湾相、泻湖相、滨海相和三角洲相为特点。

坳陷阶段,沉积不受断层控制,沉积上超到凸起之上,沉积了三亚组和梅山组,沉积凸起薄,凹陷厚,由于没有凸起分隔,沉积相相对单一,以浅海为特征。

海槽阶段,从黄流组沉积开始,凸起完全不控制沉积,沉积受西沙海槽控制。它具有一般坳陷阶段所不具备的非均一性,发育了西沙海槽,并在海槽内沉积了巨厚的深水沉积层。

琼东南盆地分三个构造单元,由北向南分别是北部坳陷、中央坳陷和南部坳陷。晚中新世西沙海槽开始发育时基本与中央坳陷重叠,随着沉积充填西北角变成了大陆架(图 1),过琼东南盆地西段的剖面显示大陆坡前积层从晚中新世一直连续稳定地向东南进积(图 4)。晚中新世的构造运动导致中央坳陷快速沉降,导致沉积欠补偿,形成了西沙海槽。

|

| 图 4 过琼东南盆地西段主测线 |

2 构造控制西沙海槽的沉积物源

西沙海槽的沉积物源来自于周边的水系。周边区域构造控制周边水系的发育。进人西沙海槽主水系有两个,大型的红河水系和中型的昌化江水系。

红河水系沿华南次板块与印支次板块的古缝合线发育。古缝合线的陆地部分为红河,海域部分为莺歌海。华南次板块是古老的大陆板块,其构造线反映是华南次板块形成时的主要构造线方向NEE; 印支次板块是后来逐渐拼接形成的,其构造线反映是印支次板块形成时的主要构造线方向NNW。由于是印支次板块向华南次板块俯冲和拼接,所以印支次板块的构造线走向与古缝合线一致。由于莺歌海是沿古缝合线拉开的新生代盆地,因此其构造线走向与印支次板块一致呈NNW走向。因为是次板块的边界,所以形成了源远流长的大型水系。

琼东南盆地北面的物源区海南岛属于华南次板块,主要构造线也是NEE。所以主要水系人海口在海南岛的东西两面。琼东南盆地的发育导致其后基底卸载抬升,海南岛南高北低,水系人海口偏北。海南岛有三条水系。昌化江水系人海口在海南岛的西北,汇入鸾歌海;南渡江水系入海口在海南岛的东北,万泉河水系入海口在海南岛的东面。其中南渡江和万泉河水系的物源不经西沙海槽,经珠江口盆地直接人南海洋盆。

由于水系人海口距离西沙海槽都比较远,红河人海口在莺歌海的西北,到西沙海槽的直线距离约500 km, 沉积物实际在莺歌海搬运的距离超过550 km。昌化江水系入海口在海南岛的西北,莺歌海的中段,到西沙海槽的直线距离约300 km。长距离的搬运到西沙海槽西北部已经是很细的悬浮物质为主了。

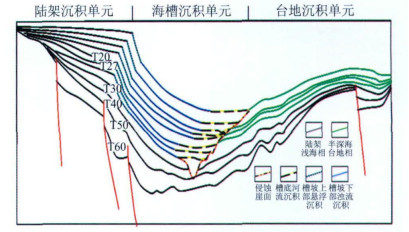

3 构造控制西沙海槽沉积模式 3.1 构造控制琼东南盆地沉积单元构造控制了西沙海槽的发育,海槽的出现将琼东南盆地划分为3个沉积单元。海南岛陆架沉积单元,西沙海槽沉积单元和西沙台地沉积单元(图 5)。

|

| 图 5 西沙海槽沉积模式图[1] |

台地沉积单元:半深海欠补充沉积。由于没有沉积物源补给,该沉积单元仅仅只有悬浮沉积。沉积量与海面面积成正比,与海水深度无关,地震剖面为平行反射。

陆架沉积单元:为浅海补偿沉积。海水由海岸到陆架边缘缓慢但稳定的加深,沉积也缓慢但稳定的增厚,表现为低角度楔形。

海槽沉积单元:深海欠补充沉积。由三个沉积体系组成,上部高陡悬浮沉积体系,下部低缓浊流沉积体系,槽底河流沉积体系。

在晚中新世海槽形成时,海槽沉积单元与北部坳陷大致重叠(图 1)。受构造控制的红河水系从海槽西北进人,沉积充填导致西部的大陆架向海槽逐渐延伸,将海槽的西北部充填为大陆架。

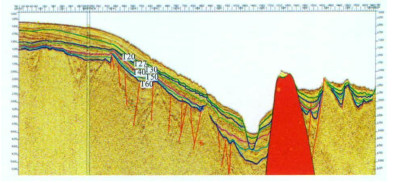

3.2 物源控制西沙海槽边坡类型构造控制物源的多寡,物源多寡控制海槽边坡类型。受区域构造控制西沙海槽的沉积物源主要来自于西面的莺歌海。海南岛陆架区的沉积补给自西向东越来越少(图 1)。前积层是沉积速率大于沉降速率的结果,大陆架表现为上陡下缓,上部为高陡悬浮沉积体系、下部为低缓浊流沉积体系(熊斌辉等[1], 2009)。海槽西北部物源充足, 沉积速率大于沉降速率,为过补偿性陆坡,前积层明显向海槽迁移(图 4); 海槽中段北坡沉积速率基本等于沉降速率,为补偿性陆坡,前积层基本垂向叠置(图 2); 东段北坡沉积补给很小,没有明显的前积层,与南坡类似,大陆坡表现为上缓下陡特征,沉积也与台地沉积类似,地震剖面显示其为不受水深控制近似平行等厚沉积(图 6、图 2), 沉积速率略小于沉降速率,为欠补偿性陆坡,所以大陆架略微向后退缩(图 1)。

|

| (图中红色为海底火山) 图 5 西沙海槽东部主测线 |

台地沉积单元不仅包括海槽南面的西沙台地,还包括海槽的南斜坡。由于西沙台地是半深海欠补充沉积区,海槽的南斜坡就没有南面的物源。而中间又隔着西沙海槽,也没有北面的物源,所以海槽的南斜坡也是与西沙台地一样为半深海欠补充的悬浮沉积,所以它们为一个沉积单元。虽然这个沉积单元与西沙海槽东段相似但还是有所不同,海槽东段的悬浮沉积物来自于大陆,以碎屑沉积为主;而西沙台地的来自于海洋,以化学和生物沉积为主。

3.3 水系控制西沙海槽槽底河流发育很多人进行沉积研究习惯于套用流行的沉积模式,没有将沉积单元置于特定构造背景研究的习惯。2009年以前,进行琼东南盆地沉积研究,多少人习惯套用Vail模式将巨型下切谷解释为低水位体系域的下切谷,将下切谷内的沉积解释为浊流沉积(肖军等[5],2005), 根本就没有发现它属于西沙海槽槽底沉积体系,也就不可能参照陆地河流沉积[6]进行深水弯流沉积体系研究。Vail模式是以大陆架为背景总结出沉积模式,最多到大陆坡,根本没有研究深水。脱离海槽背景简单套用沉积模式不可避免要产生偏差。

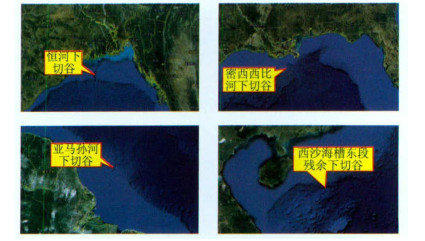

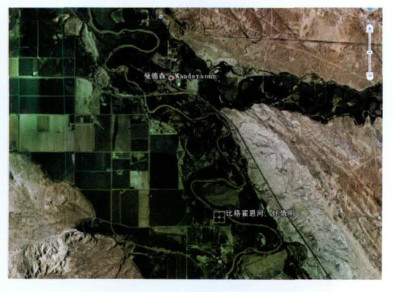

水下大型下切谷与水上大型下切谷形成机理一致,但条件相反。水上大型下切谷形成条件是有河流有地形差。隆起越快,地形差越大,水上低水位体系域形成下切谷。同理水下大型下切谷形成条件是有河流有地形差。沉降越快,地形差越大,水上高水位体系域形成下切谷。世界大型河流面对的大陆坡都有大型下切谷,大到在谷歌地图上都清晰可见(图 7)。其中恒河下切谷还延伸到了大陆架。

|

| 图 7 世界主要河流大陆坡下切谷 |

西沙海槽底部如果要抬升形成水上剥蚀,其隆升幅度要达2 ~ 3 km,这是任何全球海平面升降所不能达到的下降幅度。其实全球海平面大幅度升降本身就存在疑问。几十米的升降就会形成几百千米的海岸线进退,从而导致物源补给的明显变化。大陆架边缘物源补给也会随之产生周期性变化,从而导致对应的大陆架进退。例如全球海平面上升10 m,琼东南盆地的主要物源红河入海口将退缩约150 km, 越南河内将处于海内,而长江口则要退到九江。

2009年,《西沙海槽沉积模式》文章发表后,大家将沉积单元置于西沙海槽这个特定的构造背景,之后争论的焦点发生了转移。因为大部分外国文献都将类似的深水弯流沉积称之为深水弯流水道[7-9], 有些人提出西沙海槽槽底沉积不应该叫深水河流(图 8),应该按照国外深水文献的称谓叫深水弯流水道。

|

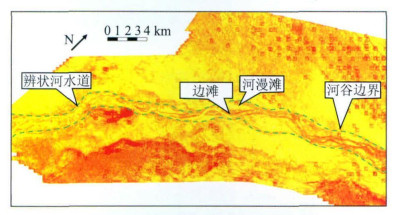

| 图 8 莺歌海组二段狭窄谷辫状河相干切片 |

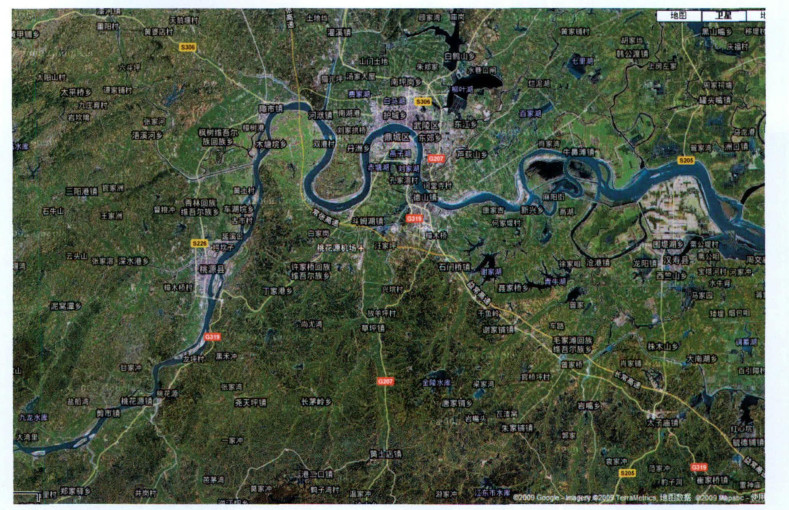

笔者认为其实两种叫法从原理上都是正确的,河流就是陆地弯流,深水弯流水道就是深水河流。在陆地地形越平坦、越开阔、水道越弯。中国湖南沅水上游落差大,水道较直;下游进人洞庭湖平原水道弯弯曲曲(图 9)。

|

| 图 9 中国湖南沅水上、下游水道河曲对比图 |

河流越小,水道越弯。漫游谷歌地图你常常可以看见干流与支流水道相似的现象。美国比格霍恩河与支流水道成等比相似图形,支流河曲半径小于干流(图 10)。

|

| 图 10 美国怀俄明比格霍恩河干流与支流河曲对比图 |

在阻力和动力的平衡中,水流总是选择最快速的方式下泄。坡度大,动能足,水道最短下泄最快,所以选择阻力大的浊流。坡度小动能小,浊流流动阻力大于重力分量,水流变成曲流,即河流。河流也会随着地形变化而变化,地形越平坦,越开阔,曲流越明显。山区坡度最大,河流摆动很小而且下切,以侵蚀为主;河流到了山口地形变缓,变开阔了,就变成了弯流明显的辨状河,辨状河一边侵蚀一边沉积,将大量粗碎屑沉积在山口形成冲积扇;河流到平原地形更加开阔平坦,弯流作用更强,形成曲流河,以沉积为主。河流入海(湖)口,不仅地形平坦,而且有水体的阻挡,阻力更大,动力更小,分支越多,流域面积越大,下泄越快,河流变成多分支网状河。同一河段洪水期表现辨状河特点,枯水期曲流河,也是这个道理。笔者将水流这种特点戏称为最快下泄定律(因为按照物理学称之为定律还不够严谨,所以为戏称。)

水下水道顶面是水体,阻力更大,弯流更明显,深海弯流水道与陆地河流流动机理是一致的。如果宽松一点,深水河流和深水弯流都是一回事,只是名称问题,如果严格一点应该叫深水河流。因为陆地叫河流在先,将深海弯流更名叫深海河流符合科学惯例,将陆地河流更名叫陆地弯流则不符合科学惯例。

由于同为河流,陆地河流沉积研究方法,可以被用于深水河流,在相干切片上,河流漫滩、边滩、水道清晰可见(图 8)。

深水河流不仅在深水峡谷中发育,还能够深入深水平原。大型的深水平原河流,是陆地大河进人深海的结果,如亚马逊河、密西西比河的下切谷之下都发现了深水河流。红河水系既然已经在西沙海槽槽底形成了下切谷和河流沉积,其必定能够穿过西沙海槽进入南海洋盆西北部,并在洋盆中形成高弯度水道。

4 结论(1) 构造控制了西沙海槽的形成。晚中新世琼东南盆地的构造沉降具有连续性和不均一性,表现为中央坳陷带强烈构造沉降,形成了西沙海槽,构成了琼东南盆地陆架、海槽、台地沉积单元。

(2) 构造控制了西沙海槽的物源补给。受华南次板块与印支次板块的控制红河水系成为为西沙海槽的主物源,并从西北端进入西沙海槽。

(3) 物源补给控制了海槽边坡的沉积类型。上陡下缓的过补偿和补偿型发育了上部为高陡悬浮沉积体系、下部为低缓浊流沉积体系;上缓下陡的欠补偿型只发育了台地悬浮沉积体系。

(4) 深水弯流就是深水河流。弯流降阻,只有河流才能源远流长。

(5) 水系控制了西沙海槽河流的发育。河流稳定于槽底,贯穿整个西沙海槽,延伸到深海平原。

| [1] |

熊斌辉, 刘春成, 郭瑞. 西沙海槽沉积模式[J]. 海洋石油, 2009, 29(4): 1-9. |

| [2] |

魏魁生, 楚美娟, 崔颖凯, 等. 琼东南盆地东部低位体系域的时空组合特征及油气勘探意义[J]. 石油天然气地质, 2004, 25(6): 650-655. |

| [3] |

姜华, 王华, 肖军, 等. 应用古地貌分析方法进行有利区带预测——以琼东南盆地2号断裂带为例[J]. 石油勘探与开发, 2009, 36(4): 436-441. |

| [4] |

张云帆, 孙珍, 郭兴伟, 等. 琼东南盆地新生代沉降特征[J]. 热带海洋学报, 2008, 27(5): 32-36. |

| [5] |

肖军, 王华, 姜华, 等. 琼东南盆地第三系低位储层特征及其控制因素[J]. 西南石油大学学报, 2008, 30(2): 9-13. |

| [6] |

姜在兴. 沉积学[M]. 北京: 石油工业出版社, 2002: 352-374.

|

| [7] |

Kolia V, Posamentier H W, Wood L J. Deep-water and fluvial sinuous channels—Characteristics, similarities and dissimilarities, and modes of formation[J]. Marine and Petroleum Geology, 2007, 24(6~9): 388-405. |

| [8] |

Kostenko Olga V, Naruk Steve J, Hack Willem, et al. Structural evaluation of column-height controls at a toe-thrust discovery, deep-water Niger Delta[J]. AAPG Bulletin, 2008, 92(12): 1615-1638. DOI:10.1306/08040808056 |

| [9] |

Dorrik A V Stow, Mike Mayall. Deep-water sedimentary systems: New models for 21st century[J]. Marine and Petroleum Geology, 2000, 17(2): 125-135. DOI:10.1016/S0264-8172(99)00064-1 |

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33