新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散,已在全球引发公共健康危机。COVID-19系由一种以前从未在人群中发现的新型冠状病毒毒株[1-3]引起,该病毒被国际病毒分类委员会(ICTV)正式命名为SARS-CoV-2[4]。同典型重大病毒性传染病相似,COVID-19具有极强的人传人能力,主要通过飞沫传播和接触传播,但不排除粪口传播可能性。病毒性传染病在人类发展历史上并不少见,曾在世界各地引起重大传染疫情,如20世纪70年代起多次肆虐非洲国家的埃博拉出血热(EBHF)[5-6],2002年的严重急性呼吸综合征(SARS)[7],2009年的甲型H1N1流感[8-9]以及2012年起在中东国家被发现的中东呼吸综合征(MERS)[10-11]等,世界范围内致死率分别为63.0%、9.5%、0.4%和34.4%[12],对世界经济和人民生命健康带来重大损失。通过对全球重大病毒性传染病疫情防控措施和应对政策进行分析,能够为COVID-19疫情防控和应对提供重要借鉴。本文通过对全球性典型重大病毒性传染病(SARS、MERS和EBHF)疫情特点及其应对措施和防控政策进行分析总结,对新型冠状病毒的传播途径、感染症状和治疗方法进行了梳理,提出重大病毒性传染病疫情防控建议。

1 国内外重大传染病疫情简介与应对措施SARS冠状病毒(SARS-CoV)、MERS冠状病毒(MERS-CoV)和埃博拉病毒(EBoV)均来源于野生动物,具备人传人、传染性强、且致死率高等特点(表 1)。从病毒来源、防控措施、消毒标准等方面进行梳理,对COVID-19疫情防控具有借鉴意义。

| 名称 | 严重急性呼吸综合征 | 中东呼吸综合征 | 埃博拉出血热 |

| 英文及缩写 | Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS[13] | Middle East Respiratory Syndrome, MERS | Ebola Hemorrhagic Fever, EBHF [14] |

| 病原体 | SARS冠状病毒(SARS-CoV) | MERS冠状病毒[6](MERS-CoV) | 埃博拉病毒(EBoV) |

| 宿主 | 自然宿主为蝙蝠,中间宿主可能为果子狸[15] | 自然宿主为蝙蝠,中间宿主主要为单峰骆驼[16] | 可能的原宿主为果蝠,中间动物宿主难以确认 |

| 传播途径 | 近距离飞沫传播或接触患者呼吸道分泌物 | 密切接触传播 | 主要为接触传播,通过感染患者的血液、呕吐物、排泄物和其他分泌物直接或间接感染[17] |

| 感染症状 | 呼吸困难,发热,全身疼痛无力等[18] | 发热伴寒战、咳嗽、气短、肌肉酸痛、腹泻、恶心呕吐、腹痛等[19-20] | 急性发热、低血压、肌肉酸痛、头痛和呕吐,会引起感染者全身出血[21] |

1.1 SARS 1.1.1 来源、传播途径与感染症状

SARS是一种由SARS-CoV引起的急性呼吸道传染病。2003年3月15日,该病症被世界卫生组织(WHO)命名为SARS[13],在中国被称为非典型性肺炎,简称为“非典”。农业部动物冠状病毒疫源调查组采集了59种动物共1 700份动物样品研究结果表明,SARS病毒来自野生动物,与家畜家禽和宠物无关[15],自然宿主可能为蝙蝠,中间宿主可能为果子狸。近距离飞沫传播或接触患者呼吸道分泌物为SARS的主要传播途径。SARS感染患者常见症状为呼吸困难、发热、全身疼痛无力等[18]。

1.1.2 防控应对政策SARS疫情暴发后,中国迅速形成了以各地“抗击非典领导小组”的政府组织形式为主,以“医学专家小组”和各卫生科研机构为辅,以“各部门、各社会组织”为网的系统格局[22],通过起主导作用的政府组织,施行各项通知消息的上传下达,并保证执行决策的统一和效率;通过科研机构保证执行决策的正确性,解决防控过程中遇到的技术问题;再通过各类部门和社会组织落实各项政策规定,形成一个较为完善的抗击疫情格局。

信息公开、政策透明对营造良好的抗击疫情大环境非常重要。在SARS疫情时期,政府每日向国际组织和国内公民公布全国各地的疫情,包括感染人数和疑似人数[23]。信息向内公开可以让公众掌握防控已取得的成效,了解政府防治的措施,消除恐慌心理;信息向外公开,邀请WHO及其他国家的专家来中国考察,有利于世界范围内统一对病毒的传播和临床治疗进行研究。

疫情过后,完善相关法律法规有利于从法治上规范疫情防控措施。2003年5月9日,我国颁布施行了《突发公共卫生事件应急条例》,弥补了我国《中华人民共和国传染病防治法》在面对突发卫生公共事件时的一些不足之处,也大大提高了管理工作的法治化水平[24]。

总体来看,我国在应对SARS疫情时的政策制定科学合理,对后续疫情的控制有重要帮助。但是当年的SARS疫情也暴露出部分问题,如疫情爆发前期的应对与响应措施不足,群众对突发公共卫生事件的危害性认识不足,国家的医疗资源和储备的综合实力不够等,导致难以在突发疫情情况下,及时满足应对突发公共卫生事件的需要。此外,SARS疫情反映出农村地区应对突发卫生公共事件能力薄弱等问题。由于农村地区占据了我国的多数地域,农村地区卫生条件和医疗资源落后的情况也值得重视[25]。

1.2 MERS 1.2.1 来源、传播途径与感染症状MERS是一种由MERS-CoV引起的急性呼吸窘迫综合征,该病毒是人类发现的第六种冠状病毒。2012年9月MERS在最先于沙特阿拉伯爆发,进而扩散到其他国家[10]。MERS病毒以近距离接触传播为主要传播方式,存在人传人的现象,目前认为MERS冠状病毒来源于蝙蝠,而骆驼(主要宿主)、山羊、绵羊和猫等动物可以作为病毒的中间宿主,尽管当地已经有数百只蝙蝠经过了检测,但来源仍未最终确认[16]。

MERS的临床症状主要为发热伴寒战、咳嗽、气短、肌肉酸痛,腹泻、恶心呕吐、腹痛等。重症病例很快发展为呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合征或多器官功能衰竭,甚至出现肾衰和死亡[19-20]。此外,研究人员Assiri Abdullah等[26]通过对病例的临床检查结果发现,患者常出现血小板和淋巴细胞减少、CT影像学异常等情形,其病死率与患者自身的基础疾病密切相关。

1.2.2 防控应对措施沙特阿拉伯既是MERS爆发的起源地,也集中了全球约80%的MERS病例[26]。沙特阿拉伯通过主动监测,采取早发现、早诊断、早隔离等综合措施初步控制了MERS传播,值得学习和借鉴。对于医护人员采取标准预防措施,在诊断疑似或确诊病例时,需佩戴N95口罩隔离飞沫;近距离接触(< 1 m)或进入隔离间时需佩戴防护面罩,实行手部清洁卫生措施。在实施如气管插管或气管切开等能产生气溶胶等治疗活动过程中,需采取空气隔离措施,并注意诊疗过程中防护口罩的漏气问题;当病人具有呕吐、腹泻等症状,严格执行接触隔离[26]。

根据应对SARS的防护措施,美国疾病预防控制中心(CDC)建议对MERS确诊及疑似患者采取在标准预防的基础上增加接触隔离和空气隔离措施,确保医务人员安全。如将病人隔离在负压病房中,在病人离开病房或转移过程中必须佩戴防护口罩,限制病人活动范围及进入隔离病房的人数;进入隔离病房需穿戴个人防护用品,包括手套、隔离衣、护目镜、面罩、具有N95效率的防护口罩,以避免分泌物喷溅接触;按照标准要求对诊疗场所的环境表面、医疗器械、衣物和洗衣房、食物餐具进行清洗或消毒[20, 27]。此外,美国CDC针对MERS进行了各类早期响应[19],包括抽调各方面的专家,允许跨国合作研究等。

总体来看,在应对MERS疫情的过程中,各国主要关注的重点为医疗及救治单位的传播与扩散风险,特别是对于医护人员的健康保障和安全防护,基本都在标准预防措施的基础上进行了强化,如利用防护服、面罩减少医护人员接触病毒的概率,采用负压病房等。此外,对于新出现的MERS病毒的科学研究和药物研究也有相当的关注,并进行合作研究攻克难关。但是对于社区传播以及居家消毒和防护的具体措施关注的较少,缺乏对消毒措施的具体规范和科学条例。

1.3 EBHF 1.3.1 来源、传播途径与感染症状EBoV是一种人类和其他灵长类动物的烈性传染病病毒,EBHF病患死亡率高达63%[12],果蝠被认为是EBoV可能的原宿主,中间动物宿主难以确认。EBoV首次于1976年在刚果民主共和国埃博拉河流域,因其引起感染者全身出血症状,故命名为EBHF[14]。在1977年和1979年,苏丹和刚果又爆发小规模的EBHF疫情。在这之后,非洲每年都会有零星的疫情出现。2014年西非EBHF疫情爆发,被WHO宣布为“全球关注的突发公共卫生事件”。

EBoV的主要传播途径是通过接触传播(表 1),通过感染患者的血液、呕吐物、排泄物和其他分泌物直接或间接感染,感染通常发生在家庭成员之间或医患护理时的密切接触[17]。感染后的主要临床表现为急性发热、低血压、肌肉酸痛、头痛和呕吐,重症患者会出现胃肠道、呼吸道和器官瘀血出血,重症患者很容易休克和死亡[21]。

1.3.2 应急防控措施及消毒标准在2014年面对最严重的一次EBHF疫情时,西非国家采取了紧急防控措施,在一定程度上限制了EBoV的传播[28]。在出入境管理方面,西非国家统一在边境地区进行体温测量和入境申报;公共场所管理方面,统一在人口密集处提供含氯消毒剂,疫情严重的国家如利比里亚实行全国宵禁,学校停课,非必要的政府工作人员休假,对重点地区进行隔离,并搜寻、确认患者,防止进一步传染;塞拉利昂要求所有疫情区、感染者所在的社区以及家庭成员必须隔离,除了疫情相关事宜外,禁止任何集会等[29]。

进行消毒是切断EBoV传播途径防止其进一步传播的重要途径,也是医护人员更有效的对EBHF患者进行治疗的重要前提。EBHF是WHO定义的生物安全等级4级传染病,防控EBHF疫情时,西非国家选择的消毒规范和消毒剂浓度的选择值得学习和借鉴,其中含氯消毒剂在抗击埃博拉战役中被广泛应用(表 2)。总体来说,对于日常生活过程及常规器物的清洁消毒处理,可选择浓度为(500~1 000) mg/L的含氯消毒剂喷洒消毒,喷洒量为(100~300) mL/m2;对于污染器物和医疗废物的清洁消毒处理,应选择浓度为5 000 mg/L的含氯消毒液进行科学消毒[30-32]。但是由于非洲部分国家的医疗条件特别是乡村医疗条件相对较差,医疗设备和消毒设备短缺,对病毒防护不到位的现象还是非常普遍,甚至会出现共用注射器等医疗器材的情况,引起大规模交叉感染[30-32]。此外,一些传统乡村习俗造成人员感染传播的现象也值得注意[33-34],如非洲的传统葬礼并非火葬,家族成员都要近距离接触死者遗体,EBHF患者的体液传播方式会导致几乎所以葬礼参与者感染。

| 消毒对象 | 消毒剂及浓度 | 消毒方式及具体操作 | |

| 污染器物表面 | 5 000 mg/L的含氯消毒液 | 表面消毒[32] | |

| 应急洗手与清洁 | 500 mg/L的含氯消毒液 | 清洗消毒[35] | |

| 生活物品(如床头柜、门把手等各种台面等) | (500~1 000) mg/L的含氯消毒剂 | 擦拭消毒[30-31] | |

| 地面及墙壁 | (500~1 000) mg/L含氯消毒液 | 湿式清扫、消毒,作用时间≥15 min | |

| 小面积污染物 | 消毒湿巾(含氯或过氧化氢)+消毒液 | 先用湿巾擦拭消毒,再使用消毒液喷洒消毒[30, 36] | |

| 分泌物、呕吐 物和排泄物 |

较大面积污染物 | 含消毒成分的吸湿材料 5 000 mg/L含氯消毒液 |

先用吸湿材料将液体吸干,再用含氯消毒液进行喷洒,消毒后的污物按医疗废物处置[30-31] |

| 大范围污染 | 漂白粉 | 漂白粉处理后转至污水处理系统[30, 36] | |

| 患者的生活垃圾和医疗废物 | 5 000 mg/L含氯消毒液 | 先用消毒液对废物进行处理,随后放入合格的医疗废物收集袋进行严密封口,并用消毒液对垃圾袋外侧进行喷洒消毒,将其装入新的废物收集袋,同时对新的垃圾袋外侧进行消毒,并贴上相应材料标签,进行集中焚烧处理[30-31, 36] | |

2 SARS-CoV-2防控路径探讨 2.1 新型冠状病毒的传播史与传播途径

2019年12月,武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病人。2020年1月2日,武汉指定医院总计41人被诊断为病毒性肺炎,其中,男性患者占比73%[2],后发现病例多有武汉华南海鲜市场暴露史。SARS-CoV-2宿主可能为野生动物[1],猜测为某种野生蝙蝠[37]。

SARS-CoV-2存在人传人和医务人员感染,人群普遍易感,老年人及有慢性基础疾病者感染后病情较重,儿童及婴幼儿也有发病。飞沫传播和接触传播为新型冠状病毒的主要传播途径[38],气溶胶和消化道等传播途径尚待明确。研究人员还在患者的粪便样本、胃肠道、唾液或尿液、食道侵蚀出血部位中检测到SARS-CoV-2[39],因此,胃肠道分泌物的传播也需要重视。此外,目前还不存在COVID-19可通过母婴途径传播的证据[40]。钟南山等通过对1 099例COVID-19确诊患者的临床研究发现[39],COVID-19的中位潜伏期为3 d,最长可达到24 d,其中仅1.18%的患者与野生动物有过直接接触,但超过四分之三的患者与来自武汉的人员接触过,为COVID-19人传人提供了进一步证据。

2.2 SARS-CoV-2的感染症状和治疗方法感染SARS-CoV-2后,发热(87.9%)和咳嗽(67.7%)是最常见的症状,腹泻(3.7%)和呕吐(5.0%)症状比较少见[39]。在较严重病例中,感染可导致肺炎(79.1%)、严重急性呼吸综合征和肾衰竭[1-2, 16],但是死亡病例多是由于糖尿病、心肌炎等多种并发症[39]。目前对于SARS-CoV-2所致疾病没有特异性治疗方法和大规模有效的临床治疗药物,需要根据患者的临床情况进行治疗,目前实施最多的是氧气疗法(38.0%)、机械通气(6.1%)、静脉内抗生素(57.5%)和奥司他韦疗法(35.8%),此外,对SARS-CoV-2感染者的辅助医疗护理和中药治疗亦有所帮助[1-2, 16, 39]。

2.3 重大病毒性传染病疫情的防控路径建议 2.3.1 识别疫情和相应病毒来源尽快尽早地开展病原体的分离、鉴定工作,在此基础上对其基因序列进行测定,并与国际社会公开分享病毒序列信息,结合临床病例分析,对病毒的致病性、传播能力和传播方式进行评估,对病毒可能导致的疫情未来发展进行预测,为后续疫情防控工作提供坚实的理论基础和指导。

2.3.2 积极探索、研发临床治疗手段在本次COVID-19的疫情防控工作中,中西医结合的手段在临床治疗的过程中发挥了重要作用,今后重大病毒性传染病的治疗可以丰富治疗手段,参考中西医结合的方式,协同维护人民群众的健康。通过开展啮齿类、灵长类动物的病毒感染实验,加快遴选药物,及时将证明有效的药物及诊断方法应用到临床救治工作中,同时加快试剂和疫苗的研发,更好地防控重大病毒性传染病疫情。

2.3.3 统筹调配医疗资源在本次COVID-19疫情防控中,我国及时建立了“火神山”和“雷神山”两座COVID-19重症治疗定点医院,并将一批体育馆、会展中心等改造成“方舱医院”,将重症患者和轻症患者区分开来,同时全国超过4万名医务人员驰援湖北,我国合理调配医疗资源进行治疗,提高了COVID-19治愈率,降低了病亡率,减少了社区传播。在检测方面,我国发挥国家、地方和第三方机构力量,调配移动P3实验室,将核酸检测能力提高到每日3.5万人份,及时检测疑似患者。合理统筹调配有效医疗资源,对今后的病毒性传染病疫情具有重要借鉴意义。

2.3.4 阻断病毒性传染病疫情蔓延严格遵循“控制传染源、切断传播途径、保护易感人群”的原则。在控制传染源方面:需“应收尽收”,对所有患者进行集中隔离救治,对所有密切接触人员实行居家医学管理;在切断传播途径方面:病毒性传染病疫情流行期,需对进出疫区人员实行严格管控,对其他省份的人员流动实行严密的疫情监测和防控,同时规范并严格按照清洁消毒标准(消毒剂种类、浓度、适用区分类等),对车站和商场等公共场所、医院和学校等重点单位进行规范消毒和防护工作;在保护易感人群方面:病毒性传染病疫情流行期,健康人员应减少聚集和流动,减少社区传播,防止疫情进一步扩散和蔓延。

2.3.5 保障防护物资在病毒性传染病疫情流行期,各地政府应出台相应措施,促进专业生产医疗防护用品的企业增设新的生产线,对现有生产线及配套设施进行升级;服装、原辅料配套等其他相关企业,紧急研发技术,对生产线进行改装,紧急转产。上下联动,产业协同,提高防护物资产能。特别关注一线医护人员的隔离和防护,防护物资优先满足医护人员的需求,减少医护人员感染。

2.3.6 做好个人防护在前往车站和商场等公共场所、医院和学校等重点单位时,需正确佩戴口罩,其中群众的个人日常防护可使用医用外科口罩。养成良好的卫生习惯,勤洗手,采用正确的“七步洗手法”;注意咳嗽和喷嚏礼仪,避免飞沫喷溅;做好室内清洁,注意室内通风。

2.3.7 关注农村地区疫情防控农村地区的传染病疫情防控意识往往较为淡薄,加强农村地区的疫情防控措施至关重要。通过传单、广播等多种方式进行COVID-19防疫意识普及,村镇卫生人员逐村排查可疑人员,减少农村聚集性感染可能性;同时保障农村地区疫情防控医疗条件,建立发热门诊,保证医疗人员24 h值班。

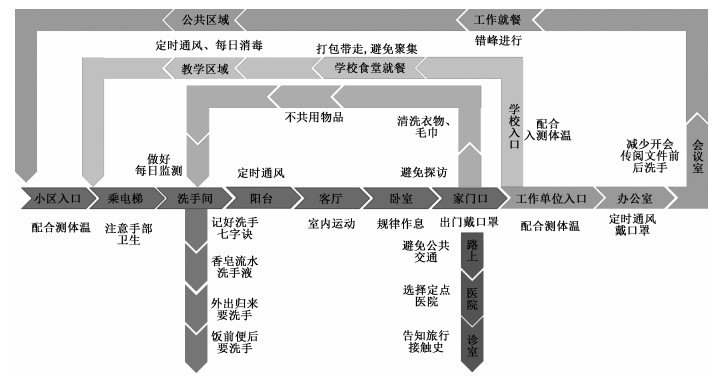

2.3.8 打造信息交流平台在各类媒体开设专题节目传达政府疫情防控相关政策,通报疫情即时动态,宣传抗击疫情优秀事迹。实事求是、公开透明发布信息,压实地方责任依法处理。增进百姓对传染病疫情的了解,培养全民对于病毒性传染病的意识,同时普及防疫知识(图 1)。运用大数据揭示确诊病例/疑似病例运动轨迹,消除百姓疑虑。

|

| 图 1 传染性疾病的防控措施路线图 |

3 结论

综上,SARS作为中国经历的重大病毒性传染疫情,国家针对疫情的系统科学政策对疫情控制起到了至关重要的作用,但是对于突发公共卫生事件的认识需要提升,疫情防控的综合实力还需要增强。MERS疫情提醒我们需要关注医疗人员的安全防护,但是社区传播需要得到关注,居家消毒和防护的具体措施和相关条例亟需制定。EBHF疫情为规范消毒措施提供了具体参考,但是也揭示了农村地区医疗条件偏弱容易造成传染扩散的问题。本文阐述了COVID-19的传播途径、感染症状和临床治疗方法等,并借鉴以上疫情的防控经验,提出在疫情发生前期,应快速识别疫情和相应病毒来源并积极探索、研发临床治疗手段;在疫情流行爆发期,需要保障防护物资供应并合理统筹调配医疗资源,阻断病毒性传染病的疫情蔓延;同时群众需要严格做好个人防护,相关部门需要公开透明发布信息、加强防疫知识宣传并关注农村地区的疫情防控状态,发挥联防联控、科学决策、全民参与的防控战略。本文内容以期为COVID-19疫情和今后的重大病毒性传染病疫情防控提供参考。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] |

Hui DS, Azhar EI, Madani TA, et al. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health-The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China[J]. Int J Infect Dis, 2020, 91: 264-266. DOI:10.1016/j.ijid.2020.01.009 |

| [2] |

Huang CL, Wang YM, Li XW, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 497-506. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30183-5 |

| [3] |

Wang C, Horby PW, Hayden FG, et al. A novel coronavirus outbreak of global health concern[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 470-473. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30185-9 |

| [4] |

Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2[J]. Nat Microbiol, 2020, 5(4): 536-544. DOI:10.1038/s41564-020-0695-z |

| [5] |

Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemorrhagic fever[J]. Lancet, 2011, 377(9768): 849-862. DOI:10.1016/S0140-6736(10)60667-8 |

| [6] |

Leroy EM, Kumulungui B, Pourrut X, et al. Fruit bats as reservoirs of Ebola virus[J]. Nature, 2005, 438(7068): 575-576. DOI:10.1038/438575a |

| [7] |

Fouchier RAM, Kuiken T, Schutten M, et al. Aetiology:Koch's postulates fulfilled for SARS virus[J]. Nature, 2003, 423(6937): 240. DOI:10.1038/423240a |

| [8] |

Kumar A, Zarychanski R, Pinto R, et al. Critically ill patients with 2009 influenza A(H1N1) infection in Canada[J]. JAMA, 2009, 302(17): 1872-1879. DOI:10.1001/jama.2009.1496 |

| [9] |

The Novel Swine-Origin Influenza A (H1N1) Investigation Team. Emergence of a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus in humans[J]. N Engl J Med, 2009, 360(25): 2605-2615. DOI:10.1056/NEJMoa0903810 |

| [10] |

Chu DKW, Poon LLM, Gomaa MM, et al. MERS coronaviruses in dromedary camels, egypt[J]. Emerg Infect Dis, 2014, 20(6): 1049-1053. DOI:10.3201/eid2006.140299 |

| [11] |

Azhar EI, EL-Kafrawy SA, Farraj SA, et al. Evidence for camel-to-human transmission of MERS coronavirus[J]. N Engl J Med, 2014, 370(26): 2499-2505. DOI:10.1056/NEJMoa1401505 |

| [12] |

Munster VJ, Koopmans M, van Doremalen N, et al. A novel coronavirus emerging in China-key questions for impact assessment[J]. N Engl J Med, 2020, 382(8): 692-694. DOI:10.1056/NEJMp2000929 |

| [13] |

Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith CS, et al. A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome[J]. N Engl J Med, 2003, 348(20): 1953-1966. DOI:10.1056/NEJMoa030781 |

| [14] |

刘阳, 马志永, 史子学, 等. 埃博拉出血热[J]. 中国人兽共患病学报, 2011, 27(11): 1028-1030. |

| [15] |

Ruan YJ, Wei CL, Ling AE, et al. Comparative full-length genome sequence analysis of 14 SARS coronavirus isolates and common mutations associated with putative origins of infection[J]. Lancet, 2003, 361(9371): 1779-1785. DOI:10.1016/S0140-6736(03)13414-9 |

| [16] |

Chen NS, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China:a descriptive study[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 507-513. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30211-7 |

| [17] |

高海女, 李兰娟. 埃博拉病毒病研究的现状和思考[J]. 中华临床感染病杂志, 2014, 7(6): 481-485. (In English: Gao HN, Li LJ. Ebola virus disease:current knowledge and future directions for study[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2014, 7(6): 481-485.) |

| [18] |

Lee N, Hui D, Wu A, et al. A major outbreak of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong[J]. N Engl J Med, 2003, 348(20): 1986-1994. DOI:10.1056/NEJMoa030685 |

| [19] |

Williams HA, Dunville RL, Gerber SI, et al. CDC's early response to a novel viral disease, middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), September 2012-May 2014[J]. Public Health Rep, 2015, 130(4): 307-317. |

| [20] |

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Update:severe respiratory illness associated with Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)-worldwide, 2012-2013[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2013, 62(23): 480-483. |

| [21] |

杨涛, 尹文. 埃博拉病毒的研究概况[J]. 国外医学(病毒学分册), 2002, 9(5): 152-155. |

| [22] |

邢力新.突发公共卫生事件应对研究[D].天津: 天津大学, 2005.

|

| [23] |

储莹. SARS危机与行政公共信息公开[J]. 南通工学院学报(社会科学版), 2003, 19(3): 5-7. (In English: Chu Y. The SARS crisis and the public information of administration[J]. J Nantong Inst Technol (Soc Sci), 2003, 19(3): 5-7.) |

| [24] |

莫于川. 我国的公共应急法制建设——非典危机管理实践提出的法制建设课题[J]. 中国人民大学学报, 2003, 17(4): 94-99. (In English: Mo YC. Skeleton of theory on public emergency law system-Administrative law problem appeared in emergency management of fighting SARS[J]. J Renmin Univ China, 2003, 17(4): 94-99.) |

| [25] |

陈丽, 李会庆, 王束玫, 等. 乡镇卫生院在SARS防治中的作用调查[J]. 中华医院管理杂志, 2004, 20(11): 695-696. |

| [26] |

Assiri A, AL-Tawfiq JA, AL-Rabeeah AA, et al. Epidemiological, demographic, and clinical characteristics of 47 cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus disease from Saudi Arabia:a descriptive study[J]. Lancet Infect Dis, 2013, 13(9): 752-761. DOI:10.1016/S1473-3099(13)70204-4 |

| [27] |

Middle East Respiratory Syndrome (MERS). CDC Commentary: Be on the Lookout for MERS-CoV.[M]. 2014.

|

| [28] |

Pandey A, Atkins KE, Medlock J, et al. Strategies for containing Ebola in West Africa[J]. Science, 2014, 346(6212): 991-995. DOI:10.1126/science.1260612 |

| [29] |

张应涛, 刘康康, 陆家海. 2014年西非埃博拉出血热流行状况与防控研究[J]. 暨南大学学报(自然科学与医学版), 2014, 35(5): 421-426. (In English: Zhang YT, Liu KK, Lu JH. Ebola hemorrhagic fever in 2014:What is happening in West Africa[J]. J Jinan Univ (Nat Sci Med Ed), 2014, 35(5): 421-426.) |

| [30] |

李怀银. 埃博拉出血热感染控制及消毒[J]. 中国消毒学杂志, 2014, 31(12): 1376-1378. |

| [31] |

于红英, 陈肖敏, 章倩, 等. 埃博拉病治疗中心的终末消毒实施策略[J]. 护理与康复, 2015, 14(10): 976-978. |

| [32] |

宋彩萍, 罗春梅, 张波, 等. 含氯消毒剂在援非中国埃博拉诊疗中心消毒应用及浓度维持方法[J]. 中国消毒学杂志, 2015, 32(3): 211-213. (In English: Song CP, Luo CM, Zhang B, et al. The disinfection application and concentration maintaining of chlorine-containing disinfectant in China Ebola Treatment Unit[J]. Chin J Dis, 2015, 32(3): 211-213.) |

| [33] |

RichardsI P, Amara J, Ferme MC, et al. Social pathways for Ebola virus disease in rural Sierra Leone, and some implications for containment[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2015, 9(4): e0003567. |

| [34] |

Dallatomasina S, Crestani R, Sylvester Squire J, et al. Ebola outbreak in rural West Africa:epidemiology, clinical features and outcomes[J]. Trop Med Int Health, 2015, 20(4): 448-454. |

| [35] |

US CDC. Ebola (Ebola Virus Disease). 2014-2016 Ebola Outbreak in West Africa.[EB/OL].[2019-03-08]. https: //www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%www.cdc.gov%2Fvhf%2Febola%2Foutbreaks%2F2014-west-africa%2Findex.html

|

| [36] |

胡国庆, 李晔, 陆烨, 等. 应对埃博拉病毒病疫情的消毒隔离防护技术(上)[J]. 中国消毒学杂志, 2015, 32(6): 592-596. |

| [37] |

Lu RJ, Zhao X, Li J, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus:implications for virus origins and receptor binding[J]. Lancet, 2020, 395(10224): 565-574. |

| [38] |

Wu JT, Leung K, Leung GM. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China:a modelling study[J]. Lancet, 2020, 395(10225): 689-697. |

| [39] |

Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China[J]. N Engl J Med, 2020, 382(18): 1708-1720. |

| [40] |

Chen HJ, Guo JJ, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women:a retrospective review of medical records[J]. Lancet, 2020, 395(10226): 809-815. |