为贯彻执行2006年原卫生部提出事业单位工作人员应竞聘上岗等文件的要求,疾病预防控制机构(以下简称“疾控机构”)2007年正式施行岗位竞聘制度。传统的岗位竞聘采用投票制的方式,虽然竞聘方式比较简单,但是存在岗位聘任结果主观性较强,职工对竞聘结果易产生质疑等缺点。近年来,精准量化评价的方式被引入到专业技术岗的岗位竞聘工作中,即形成岗位竞聘量化指标体系,该体系将竞聘人员所从事的工作按照基本条件和岗位条件分为两类,并根据单位实际情况将每类条件中各项评价指标进行定量或半定量赋值(也称之为客观评审),将此量化评价结果与评审专家的主观评审相结合,可以对竞聘人员做出更为客观的评价。本文详细论述了岗位竞聘量化指标体系的建立依据,并探索该体系对于疾控机构内人才评价的可行性。

1 量化指标体系组成疾控机构作为具有公共卫生职能的公益性事业单位,是我国事业单位的重要组成部分,事关社会的稳定与发展、人民身体健康和生命安全[1]。根据原卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知,疾病预防控制机构的基本职责与主要任务有以下七项:疾病预防与控制;突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;实验室检测检验与评价;健康教育与健康促进;技术管理与应用研究指导[2]。

在构建岗位竞聘量化指标体系时,需要充分体现疾控机构的职能与任务,并根据各单位的实际人员和工作特点,科学、精准的覆盖各项指标与条件,可以分为基本条件和岗位条件两类,同时结合竞聘级别的水平与特点设置相匹配的权重。最后在合理设置指标与权重的基础上,将参聘人员的情况以分数的形式清晰直观的呈现。

1.1 基本条件量化指标基本条件主要包括学历/学位、工龄、年度考核情况等。以2014年中国卫生和计划生育统计年鉴相关数据为依据,各级疾病预防控制中心(包括省级、地市级、县区级)人员学历组成中,研究生学历占3.9%,本科25.9%[3],而在省级疾控机构中,本科比例占到了67.23%[4],这一数据还在逐年上升,同时科研人员在职攻读更高学历/学位的比例也在不断增加。根据以上数据可以看到,目前为止本科学历人员仍然是省级疾控系统工作、科研开展的中流砥柱。将学历/学位设置为量化指标之一,不仅是量化体系的组成,亦可提高工作人员参与在职学习从而提升能力的积极性。

将工龄引入量化体系,与传统论资排辈的思想不同,不以工龄绝对衡量,不以学历唯一标准,不作为整体量化体系的重要指标,仅作为衡量参聘人员基本情况的参数与对工作在公共卫生领域长期贡献的认可。年度考核结果的引入,既使岗位聘任与年终绩效考核相挂钩,也肯定了优秀职工的工作业绩,同时提高人员日常工作的积极性。通过设置上述评价参数,可以充分调动职工的积极性和创造性,人尽其才。

1.2 岗位条件量化指标结合疾病预防控制机构的7项基本职责与主要任务,岗位条件可分类划分为卫生事件处置与技术援助情况、科研情况、论文发表情况、获奖情况、其他5个方面。

1.2.1 卫生事件处置与技术援助情况卫生事件处置与技术援助一般包括突发公共卫生事件处置、救灾防病、疫情处置、援疆、援藏、援外、健康宣教、技术支持等工作,体现疾控人员对于社会的贡献力。疾控机构作为实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位,此项是疾控机构实施其职责的重要体现也是工作核心,同时体现了疾控机构整体的贡献力。其中突发公共卫生事件,一般指可能会对公众社会健康产生不良影响的传染性严重疫情、重大食物中毒等影响公众健康的事件[5]。如何应对,即进行有效预防和控制,则是疾控机构的重点、难点工作。在此类工作中,疾控机构的工作内容包括但不限于接报、准备、流调、报告、宣传、预防及协作等[5],应针对事件级别、工作人员参与内容与时长统筹设置量化标准。

1.2.2 科研情况科研能力是疾控机构发展的关键依托,是学术研究的重要保障,是疾控工作的科学基础与核心之一,对此项目的评价也是评价指标量化的重要组成。疾控机构科研内容主要为传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布、疾病发生、发展的原因和流行规律等,研究成果为制订预防控制策略与措施提供技术保障,并预防控制相关疾病的发生与流行[2]。综合考虑聘岗人员申请、主持(负责)、参与科研项目(课题)的情况作为衡量科研的量化标准,结合项目(课题)的级别、工作人员在其中发挥的作用以及所取得的研究成果与产出,可对其做出一定的评价。

1.2.3 论文发表情况学术期刊是科学技术工作的一个重要组成部分,既是科技工作者学术生命的一种体现,又是科学技术发展的历史记载[6],学术论文则是科学技术产出的一种真实记录,是科学技术评价中的定量指标之一[7]。科研院所发表论文的情况,既反映了该单位的科研能力,也体现其综合实力。对于工作人员本身,发表论文既是对现行研究的整理分析,更是将自身研究成果推广的过程。但应注意,根据教育部与科技部印发《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》的通知[8]文件精神,对于论文发表情况的衡量,不应过于追求文章发表的数量与SCI相关指标,而是要将重点放在文章所体现的科研与创新性上来。

1.2.4 获奖情况获奖情况包括劳动模范、先进个人、突出贡献专家、百千万人才、科研奖励等,是对优秀人才的肯定。以上奖项(或称号)在取得上难度较大,鼓励职工以此为目标不断进取,从而起到积极的引导作用。根据获奖级别、贡献程度设置相应得分。

1.2.5 其他情况除上述4种情况外,疾控机构专业技术工作者中有部分人群从事的并非科学研究工作,而是科研、行政的管理(以下简称“卫生管理人员”),量化体系应尽可能对全部人群进行覆盖,可适当引入行政任职、重点工作的完成、报告与规章制度的撰写等部分行政管理工作作为评价指标。此外还可根据实际特点,引入其他符合本单位情况的特异性指标。

2 实施效果评估评价指标与其权重的设置是岗位竞聘量化指标体系的核心,在综合考虑基本条件与岗位条件等因素的基础上,各疾控机构可按照实际情况设置各部分的权重,同时根据卫生事件与技术援助、科研项目、论文发表、获奖的级别设置量化标准。科学、合理的指标设置,不仅可以增加工作人员的积极性,同时还可对提升所在单位整体的科研与业务水平方面起到一定作用。

H疾病预防控制中心2016年引入岗位竞聘量化指标体系,根据工作情况设置了量化因素与对应的权重,并不断优化与完善。从2015年到2019年,5年间H疾病预防控制中心在科研项目(课题)申请、论文发表与各类人才项目申报方面,呈现不断发展与进步的情况。本文以H疾病预防控制中心为例,对5年内的变化进行分析。

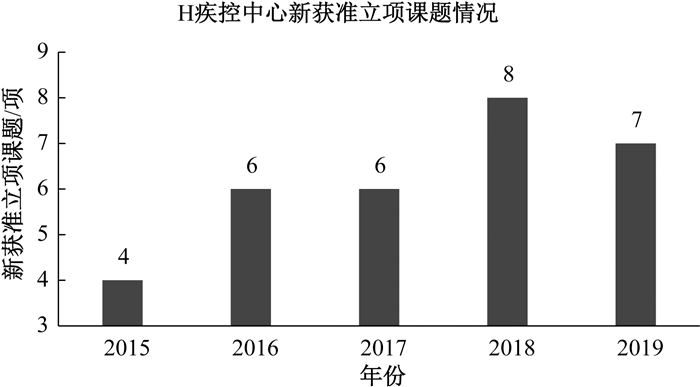

2.1 科研项目(课题)申请情况2015年H疾病预防控制中心尚未引入岗位竞聘量化指标体系,岗位竞聘采用传统的投票制,该年度H疾病预防控制中心新获准立项课题共计4项。自2016年以后,科研项目情况作为量化体系的重要指标之一被引入,即根据聘岗人员申请、主持(负责)、参与科研项目(课题)的数量,与项目(课题)的级别和人员在其中发挥作用,将参与情况分类分级赋值。该单位申报课题数量不断增加,同时获准立项的课题也整体呈现上升趋势,2019年较2015年增加75%。

|

| 图 1 2015—2019年度H疾控中心新获准立项课题数量 |

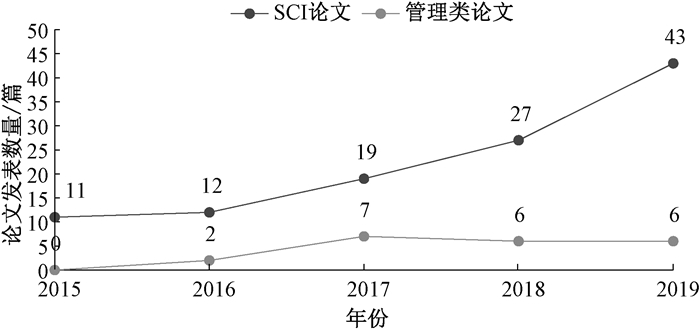

2.2 论文发表情况

在论文发表方面,H疾病预防控制中心将论文发表的数量与类别,区分所聘任的级别在一定范围内赋值。论文类别综合考虑科研类论文(原创性论文)、综述类论文、行政管理类论文、其他论文(包括文件解读、信息交流、知识普及等),科研类论文根据所在刊物也分级设置得分。

自2015年以来,H疾病预防控制中心每年发表论文数量保持在110篇以上,将论文情况引入量化体系后的第二年(2017年)达到峰值142篇,较2015年增加20.3%,随后有所下降,稳步保持在110篇以上,在2019年达到141篇,与峰值基本持平,较2015年增加19.5%。

| 年份 | 科研类论文 | 综述类论文 /篇 |

行政管理类论文/篇 | 其他论文 /篇 |

发表论文总数 /篇 |

|

| SCI论文 /篇 |

其他科研类论文 /篇 |

|||||

| 2015 | 11 | 94 | 4 | 0 | 9 | 118 |

| 2016 | 12 | 106 | 5 | 2 | 3 | 128 |

| 2017 | 19 | 98 | 15 | 7 | 3 | 142 |

| 2018 | 27 | 69 | 9 | 6 | 2 | 113 |

| 2019 | 43 | 76 | 7 | 6 | 9 | 141 |

|

| 图 2 2015—2019年度H疾病预防控制中心发表科研论文数量 |

对比H疾病预防控制中心5年内论文发表情况,最显著的变化在于行政管理类的论文,2015年无此类论文,在引入量化体系后的2016年发表2篇,而后3年每年达到6篇及以上。疾控机构的卫生管理人员,主要分布在人力资源、科教、办公室等行政处室,虽然在晋升职称时会与从事科研工作的人群在论文撰写方面要求不同,但同样需要参加岗位竞聘。引入量化体系前,卫生管理人员对于撰写论文的积极性较低,认为撰写论文尤其是管理类的论文存在一定难度,在思想上也存在一定的畏难或惰性心理,对于日常的工作存在总结不及时、思考不够、探索不足等问题。引入量化体系后,发表论文在一定程度上可以增加聘岗的个人竞争力,从而激发了卫生管理人员撰写论文的积极性,在工作中思考,在总结中提升,在探索中进步。

第二个明显的变化在于论文水平的提高。从SCI论文的发表情况可以看出,5年内H疾控中心SCI论文数量稳步提升,从2015年11篇发展到2019年43篇,说明工作人员更为注重论文的撰写质量,思想上有从写论文,到写优质论文的转变,其学术造诣也在不断提升,这对于科学研究也起到推动作用。但需要注意的是,在发表论文指标设置过程中,对于SCI论文,应在一定范围内合理设置考评参数,不应以“SCI至上”或过度追求SCI论文相关指标,而是将评价的重点放在论文的创新水平和科学价值上[8],这对于量化体系的构建具有一定难度。

2.3 人才推荐情况因卫生事件的发生具有偶然性,虽应急准备是疾控机构的日常工作,但事件的处置与技术援助为非固定性工作,该情况受到特定因素的影响,同时获奖等因素因难度较大,覆盖人群较少,因而在实施效果评价方面存在一定难度。本文选择5年内H疾控中心各类个人奖励、奖项(省部级以上)申报,博士服务团、援疆、援藏、援外、人才建设等工作的报名情况进行实施效果的评价分析。本部分仅统计常规项目的申报或报名情况,不讨论突发项目(5年内仅申报一次)以及申报结果。

| 年份 | 奖励、奖项 | 其他人才项目 | 合计 |

| 2015 | 0 | 0 | 0 |

| 2016 | 0 | 1 | 1 |

| 2017 | 2 | 5 | 7 |

| 2018 | 2 | 3 | 5 |

| 2019 | 3 | 7 | 10 |

常规项目即每年都进行申报的个人奖励、奖项,一般包括国家百千万人才工程国家级人选、突出贡献中青年专家、中青年科技奖等,这类项目对于申报人的能力与水平要求较高,在科技成果的取得与对社会的贡献等方面也有严格要求,申报人的岗位级别都在四级岗以上。H疾控中心5年内申报人数从无到有,体现了高级岗专家个人能力的提升。

博士服务团、援疆、援藏、援外等工作,在一定程度上可以反应该单位疾控工作者在技术援助等方面的情况,报名人员一般为高级岗;其他有些人才建设项目,报名人员多为中级岗或初级岗,根据项目等级的不同,对申报人能力的要求也不同。

无论是奖励、奖项还是援助工作及人才申报,都体现出H疾控中心优秀学者能力的提升以及对于援助工作的责任感。以上两指标在5年内都呈现上升趋势,虽不能简单归结为量化体系内相应指标的引导作用,但不可否认在一定程度上,量化指标的形成起到了激励的作用,提升了职工对于相关奖项、援助与人才项目申报的积极性。

2.4 实施效果量化指标体系不仅作为衡量个人业务水平或工作量的天平,也是单位实施工作的方向标。对于难度较高的课题,创新性强、影响力大的论文,等级更高的奖项或者较为艰苦的援助工作合理提高分数权重,可以引导工作人员向此方向努力,在提升自己的同时,提升所在单位的水平。

以项目(课题)的获批与论文的发表作为量化指标体系的效果评估,评估结果较为直观,奖励、奖项、援助工作以及人才申报的数量,则可以体现量化体系一定的激励作用。2.1和2.2中数据表明,引入岗位竞聘量化指标体系后,因科研项目(课题)的申报、参与,论文的撰写可以有效增加岗位聘任的成功概率,从而在一定程度上增加了工作人员的积极性,在科研项目(课题)的申请上更为踊跃,科研文章的撰写质量更为提升,不仅个人能力得到提升,对所在单位的科研水平也有效拉动。同时,对于卫生管理人员,因学术论文具有记录、总结、探索等特点,在撰写论文的同时,不仅可以对现有的经验加以总结概括,并将其广为人知,起到经验共享的作用,还可以在现有成果的基础上对未来管理工作的开展进行主动探索,起到优化与指引的作用。2.3中数据体现出了引入体系前后5年来奖项和援助等项目申报从无到有的变化发展,在一定程度上体现了量化指标体系对职工申报此类项目的激励作用,主动申报人次较往年显著增加,对于提升疾控机构的社会贡献力也有一定拉动作用。

3 问题和建议量化指标体系的引入为疾病预防控制机构岗位聘任工作带来了新的发展,部分疾病预防控制机构试行以来取得较好效果。但由于形成时间较短,广泛性的实践较少,因而体系还未成熟,仍存在一些问题有待完善。

3.1 卫生事件工作分类不够明确在疫情或重大突发公共卫生事件的处置工作中,对疫情或事件的分级与参与响应人员的工作内容应作为此指标的衡量重点。工作人员的工作内容一般包括接报、准备、流调、报告、宣传、预防及协作等工作[5],具体包括在一线的统筹调配、现场处置、实验室分析,以及后方的方案应对、数据分析、宣传宣教及支持准备等,因工作内容与侧重点不同应有所区分,但对于各项工作不可简单加以量化,无论是现场处置亦或方案应对,工作的性质与重要性都无法简单比较,因此在此项指标设置时具有一定难度,对于不同事件可能需要具体分析。

3.2 科研指标的设置不够细化H疾病预防控制中心在试行岗位竞聘客观分评价时,通过对结果的分析,了解到副高级岗与中级岗竞聘过程中,科研情况的评审结果最终成为竞聘成功与否的重要因素。试行阶段该单位对于课题的级别与人员的作用进行了大体分类并分级赋值,但体系中未纳入具体的课题排名或成果产出等情况,若可继续细化人员在项目(课题)中发挥作用的情况与科研产出,评判指标与标准会更加完善。

3.3 科研管理工作纳入不足若以相同尺度衡量专业技术人员中从事科研工作人群与从事卫生管理工作人群的科研能力,卫生管理人员会处于劣势。对于部分管理人员,因岗位职责不同,无法接触科研课题,在同一标尺下此项可能得分较少或无得分。因此,对于此类人员可尝试引入“类科研项目”指标,将一项完整的重点工作任务采取与科研课题类似的得分方式进行衡量,如绩效考核、资产清查等,该工作任务类似于科研工作,有确定的完成目标与完成时限,可按科研项目方式打分,在分数上酌情增减。

3.4 科技论文量化指标选取难度较大目前对于科技论文的评价体系,受到SCI指标因素影响较大,对于SCI论文的相关指标包括论文数量、被引次数、高被引论文、影响因子、ESI排名等关注过多。在科学合理的量化体系构建过程中,则应平衡SCI论文相关指标的使用,树立正确的评价导向,将评价的重点放在论文的创新水平和科学价值上[8],这对于量化体系的构建带来一定难度。论文创新水平和科学价值的衡量,如果没有科学的体系指标进行评价,过多的主观评议,会降低量化体系的客观性。因此在平衡论文评价的主观性和客观性方面,具有较大难度,需要在不断地探索与尝试中找到平衡点。

4 小结岗位竞聘工作是卫生事业单位人事制度和收入分配制度改革的重要组成,是加强卫生人才队伍建设的重要内容[9],以竞争促进发展,以竞争提升动力,从而激发广大疾控工作者的积极性与创造性。量化指标体系将岗位竞聘中人员的工作能力与业绩直观的呈现,是疾控机构岗位竞聘工作中尝试的新方法,对比传统投票制更为公正、公平,既能对工作业绩做出客观的评价,也能减少“人情分”在投票过程中的比重,职工对此结果满意度也较投票制更高,在试行过程中已收获较好的效果。各疾控机构可尝试引入此方法,通过系统的分析自身情况与日常工作内容后,对体系内各项指标及权重进行合理设定,并在不断地优化与改进中,建立更符合本单位情况的量化指标体系。

| [1] |

周颖.基于平衡计分卡的公益一类事业单位绩效评价体系研究——以K疾控中心为例[D].开封: 河南大学, 2016. (In English: Zhou Y. Performance Evaluation System Based BSC of "Class One" Welfare Instituyions-A Case Study of "K" CDC[D]. Kaifeng: Henan University, 2016.)

|

| [2] |

中华人民共和国卫生部.卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知[Z].卫疾控发[2008]68号, 2008.

|

| [3] |

张学清, 吕艳, 沙磊, 等. 中国疾病预防控制机构人力资源现状分析[J]. 中国公共卫生管理, 2015, 31(3): 332-334. |

| [4] |

刘芳, 吴静, 陈骏籍, 等. 2010-2013年全国疾控机构人员专业学历变化趋势分析[J]. 中国公共卫生管理, 2015, 31(3): 325-326. |

| [5] |

陈铁. 探讨疾控中心在突发公共卫生事件中的作用[J]. 全科口腔医学电子杂志, 2019, 6(20): 148. |

| [6] |

冯长根. 应当重视学术期刊和学术论文的战术、战役和战略作用[J]. 科技导报, 2003, 21(9): 26-28. (In English: Feng CG. Importance to the role of academic periodicals and theses should be attached[J]. Science & Technology Review, 2003, 21(9): 26-28.) |

| [7] |

刘照惠, 崔颖杰. 学术论文在科学技术评价中的作用讨论[J]. 中华医学科研管理杂志, 2005, 18(1): 63-65. |

| [8] |

教育部, 科技部.教育部科技部印发《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》的通知[Z].教科技〔2020〕2号, 2020.

|

| [9] |

人事部, 中华人民共和国卫生部.关于印发《关于卫生事业单位岗位设置管理的指导意见》的通知[Z].国人部发〔2006〕87号, 2007.

|