2. 唐山市丰南区疾病预防控制中心

大气污染是影响人类健康的重要的环境影响因素[1]。其中研究大气污染与人群死亡及各个系统患病的关系是目前国际国内的研究热点[2-4],死亡是最终的健康结局,而门诊人次数覆盖的范围更广,尤其考虑呼吸系统对大气的敏感性,门诊就诊量更能反映大气污染对人群健康的急性效应[5]。目前的研究主要集中在大气污染对人群的健康影响,并且研究表明大气污染物对人群呼吸系统疾病有短期健康效应[6-7],但唐山市大气污染物对人群影响的研究还不多。研究表明中国城市大气污染存在显著的空间非均衡及地理集聚特征[8],不同地区、不同大气污染背景及不同人群获得研究结果不能外推到其他人群,为此,采用国际上广泛应用的广义相加模型的时间序列分析,对唐山市2014年1月1日—2016年12月31日逐日大气污染物浓度与医院呼吸系统疾病门诊量之间的关系进行研究,为城市大气污染风险评估提供理论依据。

1 对象与方法 1.1 呼吸系统疾病资料收集2014年1月1日—2016年12月31日唐山市某三级甲等(简称三甲)医院内科呼吸系统疾病门诊患者的全部病历资料(ICD-10中的J00-JI99),其中主要包括急性上呼吸道感染(J00-J06)、慢性下呼吸道疾病(J40-J47)等。

1.2 空气污染监测资料收集唐山市环保局2014年1月1日—2016年12月31日的空气污染物资料,污染物主要包括细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)及二氧化氮(NO2)等,为唐山市城区全部8个环境空气质量自动监测站的日平均浓度值。

1.3 气象资料收集唐山市气象局2014年1月1日—2016年12月31日的气象因素监测资料,指标主要是平均气温、平均相对湿度和平均气压。

1.4 质量控制来自唐山市环保局的空气污染资料,都是国家环保部门质量控制后审核通过,由专人负责整理。门诊病例资料严格按照国家三甲医院管理标准进行审核和管理,并由专人负责筛选和管理,把信息不准确/诊断不明等病例资料剔除。对残缺数据、错误数据及重复数据进行数据的清洗,填补空缺值、删除错误及重复数据,保证数据质量。

1.5 统计学分析采用SPSS 21.0软件对唐山市某三甲医院2014年1月1日—2016年12月31日的呼吸系统疾病日门诊人次数、空气污染物浓度及气象因素进行统计学分析。空气污染物采用R3.4.3软件对唐山市空气污染的健康效应建立时间序列模型[9]。呼吸系统疾病患者去医院门诊就诊可视为小概率事件,近似服从泊松分布。本研究在控制日门诊量的长期趋势、星期几效应、假期效应、气象因素等混杂因素的基础上,将大气主要污染物SO2、NO2、PM2.5和PM10浓度作为变量引入模型,分别观察其对医院呼吸系统日门诊量的影响。采用对数线性模型基础上的半参数广义相加模型(generalized additive model, GAM)估计大气污染物对人群的健康效应[10],公式如下:

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {{\rm{logE}}\left( {{{\rm{Y}}_{\rm{t}}}} \right){\rm{ = \mathsf{ β} }}{{\rm{Z}}_{\rm{t}}}{\rm{ + DOW + vocations + s(time,\upsilon ) + s}}}\\ {\left( {{{\rm{X}}_{\rm{t}}}{\rm{, \upsilon }}} \right){\rm{ + intercept}}} \end{array} $ |

式中:E(Yt)—观察日t的呼吸系统疾病门诊人次数期望值;

Zt—观察日t大气污染变量的向量,本研究指各污染物浓度;

β—回归模型系数;DOW:星期哑元变量;

vocation—假期哑元变量;

s—非参数平滑样条函数(smoothing spline function);

time—日期;

υ—自由度;

Xt—观察日t的气候因素变量,包括平均气温和相对湿度;

intercept—截距。

采用平滑样条函数控制季节趋势、长期趋势、星期几效应及气象因素的影响后,建立GAM模型,参考文献确定各变量的自由度,本研究长期趋势的自由度取值6/a,平均温度的自由度取值6,相对湿度的自由度取值3。

2 结果 2.1 描述性分析大气污染物浓度和气象因素、呼吸系统疾病门诊病例人次数分布见表 1。2014年1月1日到2016年12月31日,唐山市PM2.5、PM10、SO2和NO2日均浓度的平均值分别为86.5、143.8、55.9、59.7。根据年《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)[11]的标准,此期间PM2.5、PM10、SO2和NO2的超标率分别为47.3%、38.5%、3.3%和15.7%。同期日均气温、相对湿度、平均气压的平均水平分别为12.4℃、63.1%和1 014.2 hpa(表 1)。

| 指标 | 均值(x±s) | 最小值 | P25 | P50 | P75 | 最大值 |

| 空气污染物/(μg/m3) | ||||||

| PM2.5/(μg/m3) | 86.5±59.2 | 5 | 46 | 72 | 110 | 449 |

| PM10/(μg/m3) | 143.8±81.4 | 15 | 86 | 129 | 181 | 594 |

| SO2/(μg/m3) | 55.9±39.9 | 9 | 30 | 44 | 69 | 315 |

| NO2/(μg/m3) | 59.7±21.9 | 11 | 45 | 56 | 72 | 171 |

| 气象影响因素 | ||||||

| 平均温度/℃ | 12.4±11.3 | -18.5 | 1.3 | 14.5 | 22.9 | 30.5 |

| 相对湿度/% | 63.1±17.0 | 18 | 50 | 65 | 77 | 100 |

| 平均气压/hpa | 1 014.2±9.8 | 991.6 | 1 005.8 | 1 014.0 | 1 022.5 | 1 039.7 |

| 呼吸系统日门诊人次数/人 | 128.3±43.3 | 38 | 96 | 124 | 157 | 283 |

2.2 大气污染物与气象影响因素的相关性分析

PM2.5、PM10、NO2及SO2污染物之间存在明显正相关(P < 0.01);四种污染物分别与平均温度之间存在负相关(P < 0.01),与平均气压之间存在明显正相关(P < 0.05);PM2.5及PM10分别与平均相对湿度之间存在明显正相关(P < 0.01;表 2)。

| 平均温度/ ℃ |

平均相对湿度/ % |

平均气压/ hpa |

PM10/ (μg/m3) |

PM2.5/ (μg/m3) |

NO2/ (μg/m3) |

SO2/ (μg/m3) |

|

| 平均温度/℃ | 1.000 | ||||||

| 平均相对湿度/% | 0.249** | 1.000 | |||||

| 平均气压/hpa | -0.878** | -0.202** | 1.000 | ||||

| PM10/(μg/m3) | -0.159** | 0.096** | 0.065* | 1.000 | |||

| PM2.5/(μg/m3) | -0.169** | 0.265** | 0.086** | 0.939** | 1.000 | ||

| NO2/(μg/m3) | -0.401** | 0.052 | 0.341** | 0.703** | 0.690** | 1.000 | |

| SO2/(μg/m3) | -0.367** | -0.059 | 0.314** | 0.661** | 0.649** | 0.753** | 1.000 |

| 注:“*”代表P < 0.05;“ **”代表P < 0.01 | |||||||

2.3 回归模型拟合分析 2.3.1 单污染物模型

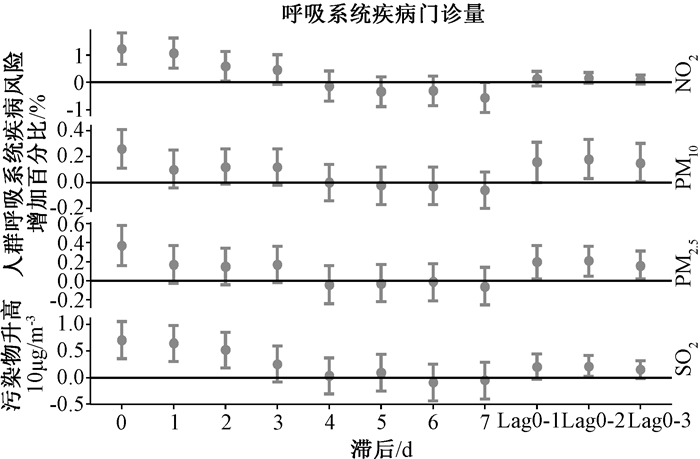

不同滞后条件下,大气污染物与呼吸系统疾病门诊人数RR的变化规律见图 1。单污染物模型拟合结果显示,大气PM2.5、PM10、NO2及SO2与呼吸系统疾病门诊量呈正相关,且具有一定的滞后效应。PM2.5、PM10、NO2及SO2当日的均具有统计学意义,但PM2.5及PM10滞后(1~7) d的均不具有统计学意义。PM2.5及PM10当日至前(1~3) d浓度移动平均值(lag01~lag03)均有统计学意义,但尤以当日的影响效应最大。虽然NO2滞后1 d、2 d及SO2滞后1 d、2 d、当日至前2 d质量浓度移动平均值(lag02)有统计学意义,但尤以当日的影响效应最大,NO2当日至前1、2和3 d质量浓度移动平均值(lag01,lag02和lag03)及SO2当日至前1和3日浓度移动平均值(lag01,lag03)无统计学意义。三种常规污染物浓度增加10 μg/m3, 人群呼吸系统疾病门诊量对应的RR值、超额危险度(ER)值见表 3,PM2.5、PM10及SO2浓度每升高10 μg/m3, 呼吸系统疾病日门诊量分别上升0.37%、0.26%和0.70%,SO2对呼吸系统疾病的短期健康影响效应最显著,其次为PM2.5,最小为PM10。

|

| 图 1 不同滞后日期大气污染物浓度每升高10 μg/m3时某三甲医院呼吸系统疾病日门诊量门诊人次数的RR、95%CI |

| 污染物 | 单污染物模型 | 双污染物模型 | 多污染物模型 | |||

| +PM2.5 | +PM10 | +SO2 | +NO2 | |||

| PM2.5 | 1.003 7 (1.001 6~1.005 8)* |

- | 1.001 4 (0.994 8~1.008 2) |

1.001 8 (0.999 0~1.004 5) |

1.000 5 (0.997 3~1.003 7) |

0.999 8 (0.993 0~1.006 7) |

| PM10 | 1.002 6 (1.001 1~1.004 1* |

1.001 7 (0.997 0~1.006 4) |

- | 1.001 3 (0.999 3~1.003 2) |

1.000 4 (0.998 2~1.002 7) |

1.000 2 (0.995 3~1.005 0) |

| SO2 | 1.007 0 (1.003 5~1.010 5)* |

1.005 1 (1.000 5~1.009 6)* |

1.005 0 (1.000 4~1.009 6)* |

- | 1.003 0 (0.998 1~1.007 9) |

1.003 0 (0.997 9~1.008 0) |

| NO2 | 1.012 3 (1.006 6~1.018 0)* |

1.011 2 (1.002 7~1.019 8)* |

1.011 1 (1.002 5~1.019 7)* |

1.009 0 (1.001 1~1.016 8)* |

- | 1.008 9 (0.999 4~1.018 4) |

2.3.2 多污染物模型

多污染物模型各污染物的RR见表 3。双污染物模型中,引入PM10、NO2或者SO2后,PM2.5对呼吸系统疾病门诊量影响的ER值较单污染物模型分别降低了0.23%、0.32%及0.19%;引入PM2.5、NO2或SO2后,PM10对呼吸系统疾病门诊量影响的ER值较单污染物模型分别降低了0.09%、0.22%及0.13%,但均无统计学意义;引入PM2.5、PM10或NO2后,SO2对呼吸系统疾病门诊量影响的ER值较单污染物模型分别降低了0.19%、0.20%及0.40%,仅在引入PM2.5或PM10后仍具有统计学意义;引入PM2.5、PM10或SO2后,NO2对呼吸系统疾病门诊量影响的ER值较单污染物模型分别降低了0.11%、0.12%及0.33%。多污染物模型中,PM2.5、PM10、NO2及SO2均无统计学意义。

3 讨论本研究采用基于半参数广义相加模型的Possion回归的时间序列分析方法,研究大气主要污染物对健康的短期效应。国内外研究均显示空气污染对人群健康有影响,尤其是近几年PM2.5的调查更是研究的焦点[12]。文献结果表明:PM2.5、PM10、NO2及SO2等污染物与医院呼吸系统或者心血管系统疾病门诊量存在正相关,并且在滞后0~6 d对门诊量的影响最大[13-14]。控制了门诊量的星期效应,气象因素和长期趋势等混杂因素的影响,本研究表明PM2.5、PM10、NO2及SO2污染物的浓度与医院呼吸内科门诊存在正相关,但这四种污染物滞后效应并不明显,可能是受本地空气污染状况、人群特征、医疗机构门诊分类及门诊饱和度等因素影响。PM2.5、PM10、NO2及SO2浓度每升高10 μg/m3,呼吸系统疾病日门诊量分别上升0.37%、0.26%、1.23%和0.70%,N02对呼吸系统疾病的短期健康影响效应最显著,其次为SO2,最小为PM10。唐山市作为重工业城市,矿产及能源资源非常丰富,二氧化硫及氮氧化物等污染都比较严重。

模型同时引入两种污染物组成双污染物模型,各污染物对人群的健康效应均较单污染物模型减弱,但仍与呼吸系统疾病日门诊量呈现正相关关系。说明各污染物对人群的呼吸系统的影响是确定的,但污染物之间共线性较强,相互影响,并非只是简单的作用相加,采用GAM模型可定量分析污染物浓度对医院呼吸系统疾病门诊的影响[15]。

但是,本研究尚有一定的局限性:首先以环保局资料的污染物的平均水平来估算人群接触污染物的平均水平,并未考虑到个人室内外暴露的差异及目标医院具体地理位置的暴露水平。这就可能导致人群真实暴露水平的测量偏倚,后续的研究需要加入GIS系统评估具体地理位置的污染物暴露水平及通过问卷调查进行个人的污染物暴露水平的评估。并且本研究选取了一家综合性医院收集的呼吸系统的门诊病例,可能存在样本的选择偏倚[7, 16]。

本研究肯定了各污染物对人群呼吸系统的影响,并且随着PM2.5、PM10、NO2及SO2浓度的升高,呼吸系统的门诊量有所增加,并且污染物之间存在一定的相互影响。下一步结合人群队列研究的结果进行风险评估,为相关部门制定环境的相关政策提供理论依据。

| [1] |

Kan HD, Chen BH, Hong CJ. Health impact of outdoor air pollution in China:current knowledge and future research needs[J]. Environ Health Perspect, 2009, 117(5): A187. |

| [2] |

张莹, 邵毅, 王式功, 等. 北京市空气污染物对呼吸系统疾病门诊人数的影响[J]. 中国环境科学, 2014, 34(9): 2401-2407. (In English: Zhang Y, Shao Y, Wang SG, et al. Relationship between air pollutant and respiratory diseases hospital outpatient visits in Beijing[J]. China Environ Sci, 2014, 34(9): 2401-2407.) |

| [3] |

张晓, 杨琼英, 林国桢, 等. 大气污染与居民肺癌发病及死亡灰色关联分析[J]. 中国公共卫生, 2014, 30(2): 165-170. (In English: Zhang X, Yang QY, Lin GZ, et al. Grey relational analysis on association between urban air pollution and lung cancer in China[J]. Chin J Public Health, 2014, 30(2): 165-170.) |

| [4] |

Touloumi G, Samoli E, Quenel P, et al. Short-term effects of air pollution on total and cardiovascular mortality:the confounding effect of influenza epidemics[J]. Epidemiology, 2005, 16(1): 49-57. DOI:10.1097/01.ede.0000142152.62400.13 |

| [5] |

阚海东, 陈秉衡. 我国大气颗粒物暴露与人群健康效应的关系[J]. 环境与健康杂志, 2002, 19(6): 422-424. (In English: Kan HD, Chen BH. Analysis of exposure-response relationships of air particulate matter and adverse health outcomes in China[J]. J Environ Health, 2002, 19(6): 422-424. DOI:10.3969/j.issn.1001-5914.2002.06.002) |

| [6] |

廖玉学, 彭朝琼, 余淑苑, 等. 深圳市大气PM10与呼吸系统疾病日门诊量的时间序列分析[J]. 华南预防医学, 2014, 40(4): 301-305. (In English: Liao YX, Peng ZQ, Yu SY, et al. Time series study of relationship between ambient PM10 and outpatient visits for respiratory diseases in Shenzhen[J]. South China J Prev Med, 2014, 40(4): 301-305.) |

| [7] |

张江华, 郭常义, 许慧慧, 等. 上海市大气污染与某医院呼吸系统疾病门诊量关系的时间序列研究[J]. 环境与职业医学, 2014, 31(11): 846-851. (In English: Zhang JH, Guo CY, Xu HH, et al. Time-series analysis on association between air pollution and outpatient visits for respiratory diseases in a hospital in Shanghai[J]. J Environ Occup Med, 2014, 31(11): 846-851.) |

| [8] |

刘华军, 杜广杰. 中国城市大气污染的空间格局与分布动态演进——基于161个城市AQI及6种分项污染物的实证[J]. 经济地理, 2016, 36(10): 33-38. (In English: Liu HJ, Du GJ. Spatial pattern and distributional dynamics of urban air pollution in China-an empirical study based on AQI and six sub-pollutants of 161 cities[J]. Econ Geogr, 2016, 36(10): 33-38.) |

| [9] |

An X, Zhu T, Wang Z, et al. A modeling analysis of a heavy air pollution episode occurred in Beijing[J]. Atmos Chem Phys, 2007, 7(12): 3103-3114. DOI:10.5194/acp-7-3103-2007 |

| [10] |

李丽霞, 郜艳晖, 周舒冬, 等. 广义加性模型及其应用[J]. 中国卫生统计, 2007, 24(3): 243-244. (In English: Li LX, Gao YH, Zhou SD, et al. Generalized additive models and its application[J]. Chin J Health Stat, 2007, 24(3): 243-244. DOI:10.3969/j.issn.1002-3674.2007.03.006) |

| [11] |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB 3095-2012环境空气质量标准[S].北京: 中国环境科学出版社, 2016. (In English: In English: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Standardization Administration of the People's Republic of China. GB 3095-2012 Ambient air quality standards[S]. Beijing: China Environmental Science Press, 2016.)

|

| [12] |

Lin YK, Chang SC, Lin C, et al. Comparing ozone metrics on associations with outpatient visits for respiratory diseases in Taipei metropolitan area[J]. Environ Pollut, 2013, 177: 177-184. DOI:10.1016/j.envpol.2012.12.010 |

| [13] |

张燕萍, 李晋芬, 张志琴. 太原市颗粒物空气污染与居民每日门诊率的暴露-反应关系[J]. 环境与健康杂志, 2008, 25(6): 479-482. (In English: Zhang YP, Li JF, Zhang ZQ. Exposure-response relationship between particulate pollution level and hospital outpatient visits in Taiyuan[J]. J Environ Health, 2008, 25(6): 479-482. DOI:10.3969/j.issn.1001-5914.2008.06.004) |

| [14] |

王艳, 张宜升, 李欣鹏. 济南城区空气污染对呼吸道疾病门诊量的影响[J]. 中国环境科学, 2008, 28(6): 571-576. (In English: Wang Y, Zhang YS, Li XP. The effect of air pollution on hospital visits for respiratory symptoms in urban areas of Jinan[J]. China Environ Sci, 2008, 28(6): 571-576. DOI:10.3321/j.issn:1000-6923.2008.06.019) |

| [15] |

陶燕, 羊德容, 兰岚, 等. 兰州市空气污染对呼吸系统疾病入院人数的影响[J]. 中国环境科学, 2013, 33(1): 175-180. (In English: Tao Y, Yang DR, Lan L, et al. Relationship between air pollutant and respiratory diseases hospitalization in Lanzhou[J]. China Environ Sci, 2013, 33(1): 175-180. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2013.01.025) |

| [16] |

谷少华, 贾红英, 李萌萌, 等. 济南市空气污染对呼吸系统疾病门诊量的影响[J]. 环境与健康杂志, 2015, 32(2): 95-98. (In English: Gu SH, Jia HY, Li MM, et al. Effects of air pollution on hospital visits for respiratory diseases in Ji'nan city[J]. J Environ Health, 2015, 32(2): 95-98.) |