2. 广东省疾病预防控制中心

PM2.5又称为细颗粒物,是指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物[1]。它能长时间悬浮于空气中,是我国许多城市环境空气的首要污染物[2]。PM2.5的化学组成复杂,水溶性无机离子是其中的重要组成部分。在这些离子中,硫酸盐、硝酸盐和铵盐是重要的二次污染物,能够指示PM2.5的来源和相关影响因素[2]。它们对人体健康也存在较大影响。在环境中滞留的PM2.5能够通过呼吸直接进入肺泡,甚至进入血液循环系统,严重威胁人体健康[2-3]。PM2.5中的氯化物离子和硝酸盐对心血管系统有显著的危害作用[4],硫酸盐与呼吸系统疾病存在显著关联[5]。因此,研究PM2.5中的常见离子及其浓度特征,不仅有助于分析PM2.5的来源和影响因素,还有助于研究水溶性无机离子的变化趋势及其影响因素,对于环境与健康研究有重要的意义。

在污染源排放的前体污染物相对稳定的前提下,硫酸盐、硝酸盐等无机离子在大气中的浓度受到大气条件的强烈影响[6];这些大气条件会随时间变化,导致无机离子浓度在不同的季节有不同的特点[7-8]。例如在温度较高的夏季SO42-、NH4+易于降解,其大气浓度低于温度较低的冬季[9]。只针对浓度均值和某一小段时间的浓度分析不能完全反映无机离子浓度长时间的变化趋势。另一方面,不同城市的地理位置不同、气候不同、人类活动不同,有必要具体结合当地的特点,对影响因素做相应分析。广州市位于珠三角核心区域,快速的城市建设和经济相关活动导致空气中PM2.5浓度受到普遍关注[10-12]。同时,广州市位于东亚季风区域的边缘,高温、高湿的环境也导致广州市PM2.5中水溶性无机离子含量较高[2]。因此,研究广州市无机离子的逐日浓度在长时间尺度的变化特点和规律,有助于了解广州市PM2.5的来源和影响因素,为当地PM2.5的防控工作提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 仪器材料与试剂大气中流量采样器(TH-150 CIII,武汉天虹公司);离子色谱仪(ICS-250,美国Dionex公司);色谱分离柱(IonPac AS14,4×250 mm,美国Dionex公司)、(IonPac CS12 A,4×200 mm,美国Dionex公司);色谱分析保护柱(IonPac AG14,4×50 mm,美国Dionex公司)、(IonPac CG12 A,4×50 mm,美国Dionex公司);阴离子抑制器(ASRS—ULTRAⅡ,4 mm,美国Dionex公司);阳离子抑制器(CSRS—ULTRAⅡ,4 mm,美国Dionex公司);十万分之一天平(ME104,瑞士Mettler Toledo公司);超纯水机(美国Mill-Q公司);石英纤维滤膜(Whatman,90 mm);陶瓷剪刀;镊子;手套;进口色谱纯试剂。

1.2 样品采集及数据收集依据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)[13]中PM2.5的监测点设置要求设置,本研究的采样点位于广州市番禺区某办公楼楼顶,周围空气流通良好,无明显污染源。PM2.5的逐日采样时间为2015年1月1日—2016年12月31日,采样流量为100 L/min,每日采样时长为22 h,共采集有效样本689个。

通过中国气象数据网[14]收集逐日温度(℃)、湿度(%)、降雨量(mm)数据。通过全球资料同化系统[15],收集HYPSLIT模型所用的气象资料。

1.3 样品处理与检测采样完毕后,将载有颗粒物的滤膜平衡后称重,再保存在-20℃待分析。

分析时,参照《生活引用水标准检验方法无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006)[16]中的检验方法,取1/8滤膜,准确称重后用陶瓷刀剪碎置于10 mL刻度离心管底部,加入10 mL纯水浸没截取的滤膜,拧紧离心管的螺旋盖,于通风橱里20℃室温水浴超声浸提30 min后,取出放至室温,浸提液用0.45 μm滤头过滤,滤液转移至10 mL样品瓶中。

采用离子色谱法分别检测阴离子(Cl-、NO3-、SO42-)和阳离子(NH4+)。阴离子淋洗液为3.5 mmol/L碳酸钠和1.0 mmol/L碳酸氢钠,流速1.2 mL/min,抑制器电流62 mA;阳离子淋洗液为20 mmol/L甲磺酸,流速1.0 mL/min,抑制器电流59 mA。阴阳离子均采用电导检测器。

1.4 质量控制样品采集的质量控制采样器每月校准一次流量。滤膜称量前统一放入恒温恒湿箱平衡(温度25±1℃,湿度50±5%,时间24 h)后称重。天平使用前进行质量校核,滤膜至少称量2次。每月空白样、平行样的频率不少于10%。滤膜放于盒中避光运输。

无机离子分析的质量控制:按批次进行检测,每批约50个。每批样品另外完成的实验室试剂空白、平行样和现场空白样不少于10%。每批包含至少5个质控样品,共计72个。其中空白样品不能高于检出限,实验室试剂空白平行双份测定值的相对差值不应大于50%。每批样品单独建立工作曲线,且相关系数r≥ 0.999。Cl-、NO3-和SO42-的检出限均为0.02 μg/m3,NH4+的检出限为0.08 μg/m3。各无机水溶性离子成分测定的相对标准偏差均小于15%,基质加标回收率范围是80%~120%。

1.5 广州市的季节划分广州市属于亚热带季风气候,年平均温差很小,四季差异不明显,具有温暖多雨的特征,但不同月份降雨量差别很大。按照降雨量的特点,全年可以划分为旱季(1—3月和10—12月)和雨季(包括前汛期和后汛期;前汛期为4—6月,特点为累积雨量较大,后汛期(7—9)月,特点为强对流、台风天气多)。

1.6 后向轨迹的聚类分析本研究计算了广州市2015—2016年逐日气流的后向轨迹。后向轨迹的计算使用拉格朗日混合单粒子轨道模型。该模型由美国海洋和大气管理局空气资源实验室[17]开发。选取广州每日24个时间节点(每小时1个)的气象资料,计算出每日距地表 1 000 m高空的气象轨迹[18]。用聚类分析将到达广州的逐日气流轨迹按照方向分为二类:来自内陆气流和来自海洋气流。

1.7 统计分析用Excel 2013建立数据库,用R软件(v 3.2.2)进行统计分析。本研究用Pearson相关分析分析两组变量之间关联。用多元线性回归分析各类因素对水溶性无机离子浓度的影响。其中收集自2015—2016年的逐日的各类气象因素作为自变量,逐日无机离子浓度作为因变量。用于初始的回归模型变量包括逐日温度(℃)、逐日湿度(%)、逐日降雨量(mm)、月份数值、星期几数值、逐日来自内陆气流比重(%)、逐日来自海洋气流比重(%)。这些变量按照赤池信息准则(AIC)逐步筛选,并用于最终回归模型[19]。由于内陆气流和海洋气流变量分别代表到达广州的气流来自内陆和海洋的比例,它们的和为1,AIC准则表明它们不能同时用于回归模型,选择内陆气流代表来自外地的气流作为最终变量用在模型中。用时间序列广义相加模型分析无机离子浓度随时间变化的趋势。以上统计分析均以P < 0.05作为显著性的判断标准。

2 结果 2.1 PM2.5及常见离子浓度特征PM2.5年均浓度值(2015—2016年)为63.3 μg/m3是《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)[13]中规定的二级年标准限制值(35 μg/m3)的1.8倍。其中PM2.5日浓度高于国家二级标准(75 μg/m3)的天数占总数的31%。2015—2016年Cl-、NO3-、SO42-、NH4+的浓度年均值分别为0.99、5.75、9.19、4.61 μg/m3。

[NO3-]/[SO42-]比值常用来判断排放源类型,一般比值大于1指示PM2.5主要来自移动排放源,比值小于1指示PM2.5主要来自固定排放源[20-21]。本研究中,2015—2016年[NO3-]/[SO42-]的比值均值为0.63,指示固定排放源对PM2.5及无机离子贡献大于移动排放源。

2.2 影响离子变化的因素多元线性回归结果表明逐日温度、逐日湿度、逐日降雨量、逐日内陆气流和星期几数值能显著影响无机离子逐日浓度(P < 0.05)(表 1)。将各个影响因素按线性回归系数的绝对值从大到小排列,Cl-的系数表现为星期几数值>温度>湿度>内陆气流>降雨量;NO3-的系数表现为降雨>温度>湿度;SO42-的系数表现为降雨量>内陆气流;NH4+的系数表现为降雨量>温度>湿度>内陆气流。

| 变量 | Cl- | NO3- | SO42- | NH4+ | |||

| β(95% CI) | β(95% CI) | β(95% CI) | β(95% CI) | ||||

| 逐日温度 | -0.041(-0.054, -0.027) | -0.035(-0.049, -0.021) | - | -0.007 6(-0.015, 0.000 10) | |||

| 逐日湿度 | 0.026(0.017, 0.035) | 0.013(0.005 0, 0.022) | - | 0.005 5(-0.000 49, 0.012) | |||

| 逐日降雨量 | -0.006 1(-0.013, -0.001 2) | -0.048(-0.074, -0.022) | -0.022(-0.031, -0.015) | -0.023(-0.038, -0.013) | |||

| 逐日内陆气流 | -0.007 5(-0.011, -0.004 7) | - | 0.004 4(0.003 4, 0.005 3) | 0.003 9(0.002 5, 0.005 3) | |||

| 星期几数值 | 0.056(0.020, 0.092) | - | - | - | |||

| 注:“-”为相关关系不显著 | |||||||

2.3 时间尺度上无机离子的变化特征

由于广州市四季差异小,不同月份降雨量差异大,降雨量又是影响除了Cl-外其他三种离子最重要的因素(表 1),按照降雨特点来划分季节,并计算无机离子在各个季节的浓度(表 2)。PM2.5及各个无机离子的浓度均值在前汛期和后汛期略有差异,大部分指标的浓度均值在旱季最高。

| (μg/m3) | |||||||||||||||

| 特征季节 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | NH4+ | ||||||||||

| 均值 | SD | 均值 | SD | 均值 | SD | 均值 | SD | 均值 | SD | ||||||

| 旱季 | 74.7 | 40.5 | 1.3 | 1.7 | 9.4 | 9.9 | 11.8 | 7.0 | 6.7 | 3.7 | |||||

| 2015 | 前汛期 | 38.4 | 25.1 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 5.7 | 6.6 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | ||||

| 后汛期 | 62.4 | 25.4 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 9.1 | 5.0 | 4.2 | 2.5 | |||||

| 旱季 | 65.6 | 38.1 | 1.1 | 1.2 | 6.6 | 7.4 | 9.3 | 4.6 | 3.9 | 2.6 | |||||

| 2016 | 前汛期 | 60.6 | 22.1 | 1.3 | 0.8 | 4.8 | 4.3 | 8.2 | 4.2 | 2.9 | 2.1 | ||||

| 后汛期 | 64.8 | 28.6 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 7.4 | 4.3 | 4.9 | 3.1 | |||||

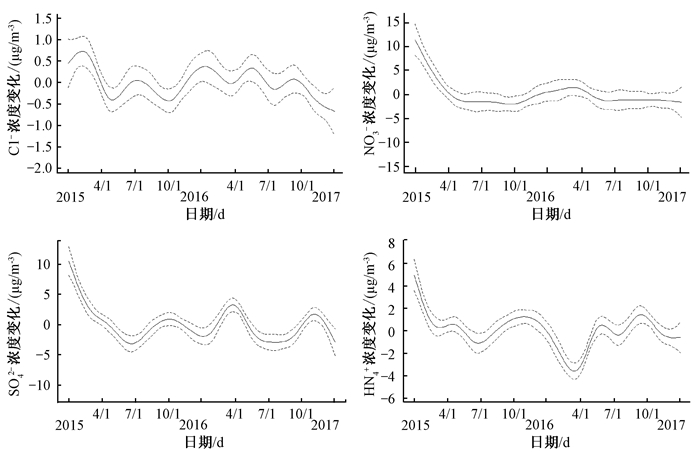

对四种离子的逐日浓度建立时间序列(图 1)。四种离子的浓度都在2015年年初较高,随时间变化都呈现旱季高、雨季低的趋势,但又略有差别。Cl-浓度随时间波动较为频繁,无明显的规律性。NO3-浓度的波动幅度极小,只有2015—2016年之间的旱季浓度略高。SO42-浓度的旱季高、雨季低的趋势特别明显,雨季的浓度变化呈现U型趋势。NH4+浓度的波动幅度较小,只在2015年12月—2016年2月大幅度降低,随后又大幅度回升;还在2015、2016年的后汛期有上升趋势。

|

| 图 1 无机离子浓度变化时间序列图 |

3 讨论 3.1 PM2.5和水溶性无机离子特征分析

PM2.5年均浓度与广州地区浓度非常接近[10, 22]。与近年国内其它地区的报道相比,广州的PM2.5年均浓度远低于北京市、西安市、天津市、青岛市[2, 23-25],反映了广州市PM2.5相对这几个北方城市较低的浓度水平。四种水溶性无机离子的浓度与广州地区浓度较为接近[10, 22],低于前人报道的北京市、西安市、香河市等地区的浓度[2, 23-24, 26],也表明广州市的无机离子浓度比这几个北方城市低。

[NO3-]/[SO42-]比值与广州市的研究结果类似[10, 22],略低于北京市、西安市等国内大城市的研究[2, 26]。说明相对这些大城市,广州的机动车排放污染源所占的贡献较小,无机离子更多的来自工业排放[27]。

因此,减少工业排放是控制无机离子排放源的重要措施。

3.2 无机离子浓度的影响因素分析无机离子的影响因素随季节变化而改变,它们共同决定着无机离子在长时间尺度的变化趋势。

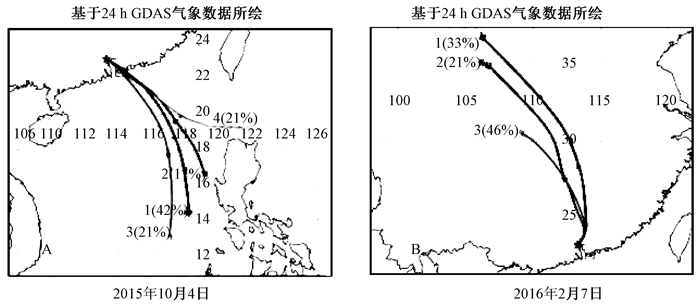

Cl-浓度的影响因素中,星期几效应的β值绝对值最大。Cl-在休息日的浓度显著高于工作日(t检验,P < 0.05),它可能和恰巧发生在休息日的强台风或热带风暴有关。如2015年7月10日台风“莲花”;2015年8月9日台风“苏迪罗”;2015年10月4日台风“彩虹”(当日气流的后向轨迹见图 2A);2016年7月20日的南海热带低压带来的特大暴雨。前人研究表明广州的Cl-浓度受到海洋气流活动的强烈影响,来自海洋的气流会带来大量Cl-离子[27]。温度、湿度控制着Cl-的降解和转化,内陆气流代表外地气流迁移效应,它们的影响力小于星期几效应代表的短期剧烈的台风活动。

|

| 图 2 台风当天(A)和旱季某日(B)后向轨迹图 |

NO3-浓度的影响因素中,降雨量是最重要的因素。这是由于雨水对细颗粒物有较强的冲刷作用[28],NO3-的浓度和PM2.5显著相关(r=0.70,P < 0.05),因此也伴随细颗粒受到雨水的冲刷。温度与NO3-浓度显著负相关,NO3-对温度变化敏感,在高温下易于挥发[2, 29]。湿度也影响NO3-浓度,湿度增加有利于细颗粒物凝聚,附着的无机离子浓度随之增加。

SO42-浓度的影响因素中,降雨量是最重要的因素。与NO3-类似,SO42-浓度也和PM2.5显著相关(r=0.69,P < 0.05),因此降雨能够同步地冲刷颗粒物及其附着的SO42-。内陆气流是次要因素,与SO42-浓度正相关,SO42-结构相对稳定,受温度的影响较弱[2, 29],可以经长距离迁移由内陆到达广州。

NH4+浓度的影响因素中,降雨量也是最重要的因素,反映了雨水的冲刷效应。NH4+浓度和PM2.5显著相关(r=0.73,P < 0.05)。温度、湿度是次要因素,NH4+对温度、湿度变化敏感,在高温高湿环境下易于挥发[2, 29]。此外,内陆气流会加剧NH4+的污染,但它的影响比其它因素小。

3.3 无机离子浓度的时间变化分析四种无机离子浓度的季节均值(表 2)与时间序列图(图 1)都呈现旱季高、雨季低的趋势。主要是受到降雨量等多种因素的共同影响。此外,四种离子浓度值均在2015年初(1—2月)较高,是由于期间PM2.5浓度值较高(均值为91.82 μg/m3)。

Cl-的雨季浓度低于旱季(P < 0.05)。但是雨季和旱季的浓度均值差距较小,2016年前汛期的浓度均值(1.3 μg/m3)高于旱季(1.1 μg/m3)。因是Cl-浓度值较低,且受星期几效应、降雨、温度、湿度、气流迁移等多种因素共同影响,降雨在其中起的作用较小。Cl-在后汛期的浓度较低,是该段时间持续高温所致。时间序列图显示Cl-浓度随时间波动较为频繁,无明显的季节性特征,也反映了多因素共同作用的特点。

NO3-的雨季浓度低于旱季(P < 0.05),其中后汛期的浓度均值最低(表 2)。雨季降雨量较高,此外,后汛期的温度高于前汛期,更易于NO3-的降解,导致后汛期NO3-浓度值更低。时间序列图显示,NO3-浓度在长时间尺度上变化幅度较小,或因NO3-主要来自移动排放源[20-21],而广州的移动排放源(以公路客运量为代表)全年比较稳定[30]。

SO42-的旱季浓度高于雨季(P < 0.05)。除旱季降雨较少以外,还有频繁的内陆气流(如图 2B,旱季某日24 h内的气流后向轨迹)携带了北方燃煤产生的SO2,增加了广州SO42-的浓度[29]。时间序列图显示,2015—2016年的(4—9)月期间(雨季),浓度变化呈现U型趋势,也说明前汛期较大的降雨量会迅速地降低SO42-浓度,而后汛期雨量减少使SO42-浓度迅速回升。这一明显的趋势说明SO42-浓度的变化主要受降雨量的影响。

NH4+的雨季浓度低于旱季(P < 0.05)。NH4+在前汛期的浓度均值较低,与前汛期较高的降雨量和温度有关。时间序列图(图 1)显示,NH4+浓度在2015年12月—2016年2月降低的幅度较大,或因该段时间降雨量(547.8 mm)比往年同段时间大幅增加(2014—2015年、2013—2014年、2012—2013年、2011—2012年、2010—2011年同段时间的降雨量分别是146.8、183.7、60.8、132.1、94.3 mm)[31]和旱季湿度较低。在后汛期NH4+浓度有缓慢回升趋势,与前汛期相比,降雨量减少导致对NH4+的冲刷效果减弱。

综上所述,2015—2016年旱季四种无机离子的浓度都处于较高水平。此外,2016年前汛期Cl-浓度均值、后汛期NH4+浓度均值都高于对应的旱季浓度均值。要根本性的减少PM2.5中无机离子的浓度,改善广州市空气质量,除了减少工业的排放外,还应根据无机离子浓度的季节特点制订长期性、季节性的减排和控制措施,如开展化工厂搬迁、旱季限制汽车出行量、改善固体废物的处理技术等。

4 结论降雨量是影响无机离子浓度的重要因素。“休息日”是影响Cl-浓度的重要因素。温度、湿度、外地气流的迁移是影响无机离子浓度的次要因素。

旱季是污染较为严重的时期,Cl-、NO3-、SO42-、NH4+的旱季浓度均显著高于雨季。在雨季的前汛期或后汛期,无机离子浓度均值也可能高于旱季均值。应根据无机离子的季节高低特点制订减排措施,控制工业的排放。

| [1] |

任海燕. 认识PM2.5[J]. 中国科技术语, 2012, 14(2): 54-56. (In English: Ren HY. Understanding PM2.5[J]. Chin Sci Technol Terms J, 2012, 14(2): 54-56. DOI:10.3969/j.issn.1673-8578.2012.02.021) |

| [2] |

曹军骥, 张宁宁, 徐红梅, 等. PM2.5与环境[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 1-129. (In English: Cao JJ, Zhang NN, Xu HM, et al. PM2.5 and the Environment in China[M]. Beijing: Science Press, 2014: 1-129.)

|

| [3] |

Lin HL, Liu T, Xiao JP, et al. Mortality burden of ambient fine particulate air pollution in six Chinese cities:Results from the Pearl River Delta study[J]. Environment International, 2016, 96: 91-97. DOI:10.1016/j.envint.2016.09.007 |

| [4] |

郭新彪, 魏红英. 大气PM2.5对健康影响的研究进展[J]. 科学通报, 2013, 58(13): 1171-1177. (In English: Guo XB, Wei HY. Progress on the health effects of ambient PM2.5 pollution[J]. Chin Sci Bull, 2013, 58(13): 1171-1177.) |

| [5] |

Lin HL, Tao J, Kan HD, et al. Ambient particulate matter air pollution associated with acute respiratory distress syndrome in Guangzhou, China[J]. J Exp Sci Environ Epidemiol, 2018, 28: 392-399. DOI:10.1038/s41370-018-0034-0 |

| [6] |

毛华云, 田刚, 黄玉虎, 等. 北京市大气环境中硫酸盐、硝酸盐粒径分布及存在形式[J]. 环境科学, 2011, 32(5): 1237-1241. (In English: Mao HY, Tian G, Huang YH, et al. Mass size distributions and existing forms of sulfate and nitrate at atmospheric environment in Beijing[J]. Environ Sci, 2011, 32(5): 1237-1241.) |

| [7] |

Yue DL, Zhong LJ, Zhang T, et al. Pollution properties of water-soluble secondary inorganic ions in atmospheric PM2.5 in the Pearl River delta region[J]. Aerosol Air Qual Res, 2015, 15(5): 1737-1747. DOI:10.4209/aaqr.2014.12.0333 |

| [8] |

Meng CC, Wang LT, Zhang FF, et al. Characteristics of concentrations and water-soluble inorganic ions in PM2.5 in Handan City, Hebei province, China[J]. Atmos Res, 2016, 171: 133-146. DOI:10.1016/j.atmosres.2015.12.013 |

| [9] |

Yu GH, Zhang Y, Cho SY, et al. Influence of haze pollution on water-soluble chemical species in PM2.5 and size-resolved particles at an urban site during fall[J]. J Environ Sci, 2017, 57: 370-382. DOI:10.1016/j.jes.2016.10.018 |

| [10] |

马莹, 吴兑, 刘建, 等. 广州干湿季典型灰霾过程水溶性离子成分对比分析[J]. 环境科学学报, 2017, 37(1): 73-81. (In English: Ma Y, Wu D, Liu J, et al. Comparative analysis of water-soluble ions during typical haze processes in dry and wet seasons in Guangzhou[J]. Acta Scient Circumst, 2017, 37(1): 73-81.) |

| [11] |

Lai SC, Zhao Y, Ding AJ, et al. Characterization of PM2.5, and the major chemical components during a 1-year campaign in rural Guangzhou, Southern China[J]. Atmospheric Research, 2016, 167: 208-215. DOI:10.1016/j.atmosres.2015.08.007 |

| [12] |

Liu J, Wu D, Fan SJ, et al. A one-year, on-line, multi-site observational study on water-soluble inorganic ions in PM2.5 over the Pearl River Delta region, China[J]. Sci Total Environ, 2017, 601-602: 1720-1732. DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.06.039 |

| [13] |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB 3095-2012环境空气质量标准[S].北京: 中国环境科学出版社, 2016. (In English: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of PRC. GB 3095-2012 Ambient air quality standard[S]. Beijing: China Environmental Science Press, 2016.)

|

| [14] |

国家气象信息中心.中国气象数据网[EB/OL]. (2017-01-20)[2018-01-15]. http://data.cma.cn.

|

| [15] |

Global Data Assimilation System[EB/OL]. (2017-02-01)[2018-01-15]. https://data.nodc.noaa.gov/cgi-bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00379.

|

| [16] |

中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法无机非金属指标[S].北京: 中国标准出版社, 2007. (In English: Ministry of Health of the PRC, Standardization Administration of the PRC. GB/T 5750.5-2006 Standard examination methods for drinking water-Nonmetal parameters[S]. Beijing: China Standard Press, 2007.)

|

| [17] |

Air Resources Laboratory[EB/OL]. (2017-04-06)[2018-01-15]. https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php.

|

| [18] |

石春娥, 姚叶青, 张平, 等. 合肥市PM10输送轨迹分类研究[J]. 高原气象, 2008, 27(6): 1383-1391. (In English: Shi CE, Yao YQ, Zhang P, et al. Transport trajectory classifying of PM10 in Hefei[J]. Plateau Meteor, 2008, 27(6): 1383-1391.) |

| [19] |

Peng RD, Dominici F, Louis TA. Model choice in time series studies of air pollution and mortality[J]. J Roy Statist Soc, 2006, 169(2): 179-203. DOI:10.1111/rssa.2006.169.issue-2 |

| [20] |

Xiao HY, Liu CQ. Chemical characteristics of water-soluble components in TSP over Guiyang, SW China, 2003[J]. Atmos Environ, 2004, 38(37): 6297-6306. DOI:10.1016/j.atmosenv.2004.08.033 |

| [21] |

Wang Y, Zhuang GS, Zhang XY, et al. The ion chemistry, seasonal cycle, and sources of PM2.5 and TSP aerosol in Shanghai[J]. Atmos Environ, 2006, 40(16): 2935-2952. DOI:10.1016/j.atmosenv.2005.12.051 |

| [22] |

Yang F, Tan J, Zhao Q, et al. Characteristics of PM2.5 speciation in representative megacities and across China[J]. Atmos Chem Phys, 2011, 11(11): 5207-5219. DOI:10.5194/acp-11-5207-2011 |

| [23] |

代志光, 张承中, 李勇, 等. 西安夏季PM2.5中碳组分与水溶性无机离子特征分析[J]. 环境工程学报, 2014, 8(10): 4366-4372. (In English: Dai ZG, Zhang CZ, Li Y, et al. Analysis of carbon components and water-soluble inorganic ions in PM2.5 of Xi'an during summer[J]. Chin J Environ Eng, 2014, 8(10): 4366-4372.) |

| [24] |

吴烈善, 孔德超, 孙康, 等. 香河夏季PM2.5水溶性无机离子组分特征[J]. 中国环境科学, 2015, 35(10): 2925-2933. (In English: Wu LS, Kong DC, Sun K, et al. Characteristics of water-soluble inorganic ions of PM2.5 in summer at Xianghe[J]. China Environ Sci, 2015, 35(10): 2925-2933. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2015.10.006) |

| [25] |

郭家瑜, 张英杰, 郑海涛, 等. 北京2015年大气细颗粒物的空间分布特征及变化规律[J]. 环境科学学报, 2017, 37(7): 2409-2419. (In English: Guo JY, Zhang YJ, Zheng HT, et al. Characteristics of spatial distribution and variations of atmospheric fine particles in Beijing in 2015[J]. Acta Scient Circumst, 2017, 37(7): 2409-2419.) |

| [26] |

Cheng Y, Engling G, He KB, et al. Biomass burning contribution to Beijing aerosol[J]. Atmos Chem Phys, 2013, 13(15): 7765-7781. DOI:10.5194/acp-13-7765-2013 |

| [27] |

Wang XH, Bi XH, Sheng GY, et al. Chemical composition and sources of PM10 and PM2.5 aerosols in Guangzhou, China[J]. Environ Monit Assess, 2006, 119(1-3): 425-439. DOI:10.1007/s10661-005-9034-3 |

| [28] |

Guo LC, Zhang YH, Lin HL, et al. The washout effects of rainfall on atmospheric particulate pollution in two Chinese cities[J]. Environ Pollut, 2016, 215: 195-202. DOI:10.1016/j.envpol.2016.05.003 |

| [29] |

Lai SC, Zou SC, Cao JJ, et al. Characterizing ionic species in PM2.5 and PM10 in four Pearl River Delta cities, South China[J]. J Environ Sci, 2007, 19(8): 939-947. DOI:10.1016/S1001-0742(07)60155-7 |

| [30] |

广州市交通委员会.广州交通运输月报[2016]第12期[EB/OL]. (2017-01-20)[2018-01-15]. http://zwgk.gz.gov.cn/GZ16/8.2/201701/0e9ffe2a66ed43fc84001b62d2405cb3.shtml.

|

| [31] |

广州市统计局.统计年鉴2017[EB/OL]. (2017-11-06)[2018-01-15]. http://210.72.4.52/gzStat1/chaxun/njsj.jsp.

|