非职业性CO中毒泛指公众在日常生活中发生的CO中毒,是一种我国北方常见病、多发病,严重危害居民健康,在国内外均是引起中毒的主要原因之一,特别是北方地区冬春季节尤为多见[1]。中毒原因多以燃煤取暖、做饭为主,还包括煤气热水器使用不当、煤气泄漏和汽车尾气等[2-5]。在我国CO中毒的发病率和病死率居各种急性中毒之首,成为严重危害人民健康的公共卫生事件。近年我国急性CO中毒呈上升趋势,形势严峻。

1 材料与方法 1.1 资料来源数据来源于“突发公共卫生事件报告管理信息系统”报告的2007年1月—2016年12月济南市非职业性CO中毒事件。所有事件均经疾病预防控制部门调查、核实,并确认和结案。

1.2 事件分级标准非职业性CO中毒事件的分级参照卫生部等印发的《非职业性CO事件应急预案》的规定:非职业性CO中毒事件划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。在24 h内,1个县级行政区划单位范围内出现一氧化碳中毒人数(10~29)人,或死亡(3~5)人则达到Ⅳ级中毒事件。未达到Ⅳ级标准的事件定为未分级事件。

1.3 地区分类根据济南市行政区划和事件发生的地点,事件发生在街道或办事处则定为街道,发生在乡镇则定为乡镇。

1.4 分析方法用描述性流行病学方法对资料进行描述,用Excel 2010和SPSS 21软件进行统计分析,率的比较采用χ2检验。

2 结果 2.1 基本情况2007—2016年济南市累计报告非职业性CO中毒事件3 311起,年均报告非职业性CO中毒事件331起。报告中毒病例4 794例,死亡161人,病死率3.36%。年均非职业性CO中毒发病率为7.22/10万,死亡率为0.24/10万。

2.2 事件级别与分类济南市2007—2016年发生的非职业性CO中毒事件中达到Ⅳ级的有4起,发病37例,死亡6人,其余3 307例均未达到非职业性CO中毒事件级别占事件总数的99.88%。

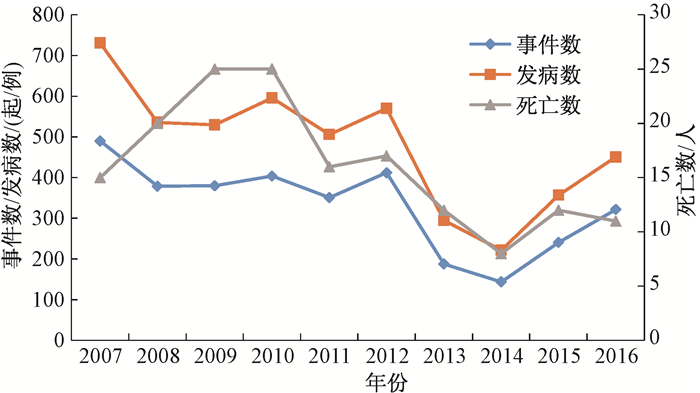

2.3 流行特征 2.3.1 时间分布每年的报告中毒事件(144~490)起,年均331起,报告事件起数和涉及病例数呈现先降后升趋势,死亡数呈现先升后降趋势,自2010年开始呈现明显下降趋势。

2007年报告起数最多(490起),发病731例,死亡15人(病死率为2.05%);2014年报告起数最少(144起),发病222例,死亡8人(病死率3.60%)(图 1)。

|

| 图 1 2007—2016年济南市非职业性一氧化碳中毒事件变化趋势 |

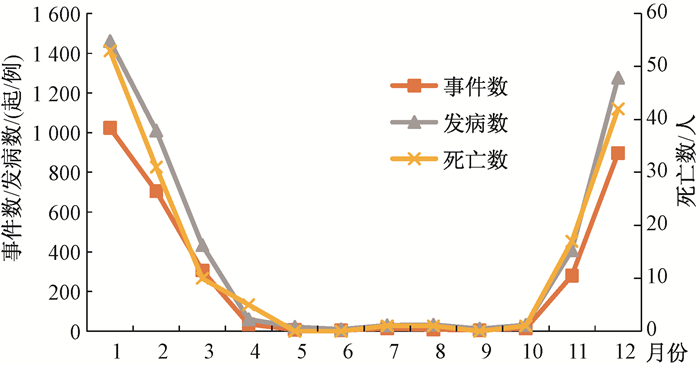

济南市2007—2016年累计各月均有非职业性CO事件报告,月平均报告276起,其中1月报告事件数最多1 025起,发病1 462例,死亡53人;6月报告事件数最少5起,发病10例,无死亡病例。

事件主要发生在冬春季节,1、2、3、11和12月报告起数(3 217起)、病例数(4 594例)和死亡数(153人)分别占总起数、总病例数和总死亡数的97.16%、95.83%和95.03%(图 2)。

|

| 图 2 2007—2016年济南市非职业性一氧化碳中毒事件月份分布 |

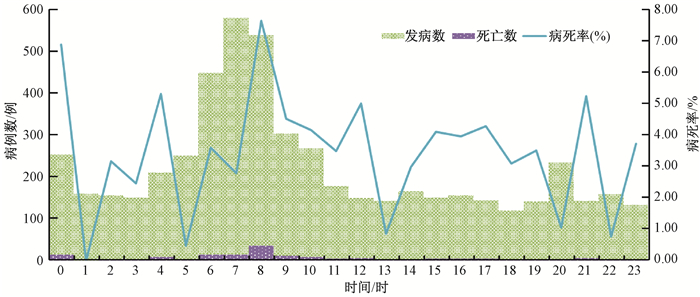

济南市2007—2016年累计报告3 311起,一天24小时内每个小时均有事件发生,平均每小时138起,其中7时发生最多(368起),21时发生最少(82起);(6~10)时发生数和发病数均排在前五位,占总数的40%以上。

平均每小时发病200例,死亡7人。7时发病数最多519例,18时发病数最少108例;8时死亡数最多33人,病死率最高6.83%;1时死亡数最少,无死亡病例(图 3)。

|

| 图 3 2007—2016年济南市非职业性一氧化碳中毒事件时间分布 |

2.3.2 地区分布

2007—2016年全市10个县区均有中毒事件报告,报告起数和发病例数居前3位的区县分别为:市中区报告616起,发病857例,死亡23人;济阳县报告525起,发病734例,死亡10人;历城区报告490起,发病682例,死亡18人。各区县发病率和病死率差异均有统计学差异(χ2=1 336.97, P < 0.05;χ2=32.67,P < 0.05)(表 1)。

| 区县 | 事件数/ 起 |

发病数/ 例 |

发病率a /(1/10万) |

死亡数/ 人 |

病死率b/ % |

| 历下区 | 182 | 338 | 4.91 | 7 | 2.07 |

| 市中区 | 616 | 857 | 12.75 | 23 | 2.68 |

| 槐荫区 | 476 | 646 | 14.08 | 23 | 3.56 |

| 天桥区 | 170 | 327 | 4.97 | 16 | 4.89 |

| 历城区 | 490 | 682 | 6.47 | 18 | 2.64 |

| 长清区 | 94 | 165 | 2.90 | 12 | 7.27 |

| 平阴县 | 52 | 84 | 2.43 | 4 | 4.76 |

| 济阳县 | 525 | 734 | 13.56 | 10 | 1.36 |

| 商河县 | 358 | 455 | 7.64 | 20 | 4.40 |

| 章丘区 | 348 | 506 | 4.78 | 28 | 5.53 |

| 总计 | 3 311 | 4 794 | 7.22 | 161 | 3.36 |

| 注:a卡方检验χ2=1 336.97,P < 0.05;b卡方检验χ2=32.67,P < 0.05 | |||||

事件发生于街道的1 661起,发病数2 537例,死亡数85人,病死率为3.35%;发生于乡镇的1 650起,发病数2 257例,死亡76人,病死率为3.37%。街道和乡镇病死率差异无统计学意义(χ2=6.00,P>0.05)(表 2)。

| 地区分类 | 事件数/ 起 |

构成比/ % |

发病数/ 例 |

死亡数/ 人 |

病死率c/ % |

| 街道 | 1 661 | 50.17 | 2 537 | 85 | 3.35 |

| 乡镇 | 1 650 | 49.83 | 2 257 | 76 | 3.37 |

| 总计 | 3 311 | 100.00 | 4 794 | 161 | 3.36 |

| 注:c卡方检验χ2=6.00,P>0.05 | |||||

2.3.3 中毒场所

3 311起非职业性CO中毒事件中发生在家庭3 186起,占96.22%。4类场所病死率最高4.20%发生在单位,其它均远远低于平均病死率。每起发病人数最多的为酒店,313人/100起;每起发病人数最少为家中,141人/100起,宾馆和单位每起发病人数基本相当介于两者之间(表 3)。

| 事件地点 | 事件数/ 起 |

发病数/ 例 |

死亡数/ 人 |

病死率/ % |

每百起发病数/ 例 |

| 宾馆 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 200 |

| 单位 | 69 | 119 | 5 | 4.20 | 172 |

| 家中 | 3 186 | 4 501 | 155 | 3.44 | 141 |

| 酒店 | 55 | 172 | 1 | 0.58 | 313 |

| 合计 | 3 311 | 4 794 | 161 | 3.36 | 145 |

3 讨论

为了了解济南市非职业性一氧化碳中毒事件发生状况,分析CO中毒事件的流行病学特征,探讨有效的预防控制措施,本研究对2007—2016年济南市非职业性一氧化碳中毒事件进行分析.结果显示济南市非职业性一氧化碳中毒事件中未分级占99.88%,在家庭中发生的占96.22%,高发于冬季夜晚,集中为每年11月至次年3月,2007—2016年事件数和发病数逐年减少,2014年降至最低后又逐年升高,整体呈下降趋势,死亡人数2009和2010年达到最高,2014年最低。发生在街道和乡镇的事件病死率差异无统计学意义(χ2=6.00,P>0.05)。病死率最高发生在单位;每起发病人数最多的为酒店。

济南市非职业性CO中毒事件集中在济南市冬季燃煤取暖期,在此期间,没有安装暖气的家庭为抵御寒冷,习惯使用小煤炉或土暖气,且多数设施并非专业人员安装,存在很多安全隐患,或煤气热水器使用不当,加上天气寒冷住户门窗关闭,室内通风不佳,逆温、高湿、小风和低气压等气象条件不利于CO的扩散,容易引起CO中毒事件发生,这是造成济南市非职业性一氧化碳中毒的主要原因[6]。另外,冬天人们喜欢吃火锅,煤气使用量大,空气流通差,也是非职业性一氧化碳中毒的原因[5]。另有研究表明,济南市非职业性CO中毒人数与降水量和海平面气压关系密切[7]。

发生在酒店、宾馆的中毒事件病死率,远远低于在单位或家中,这与CO中毒事件通常发生在晚上,加上CO无色无味的物理特性,处在熟睡状态的人们很难发觉有关,尤其是在酒店就餐时发生的中毒,一般中毒时间较短,发现较早,所以病死率较低。而在家中往往全家人一起中毒很难做到早发现,而早发现,早抢救可有效降低病死率。有报道称CO报警器很好地解决了这个问题,探测器测到CO的浓度超标时会自动报警,提醒住户及时采取措施,以避免中毒事件的发生。资料表明,北京市从2010年度开始推广安装CO报警器后,居民家庭CO中毒事件报告起数、中毒人数和死亡人数除2012年度有所上升之外,其余年度均呈现下降趋势[7]。因此,北京市该项措施值得我市非职业性CO中毒高发地区推广。

为减少非职业性一氧化碳中毒的发生,应提倡改造农村取暖设施,实施集中供暖,使用煤炉、热水器时注意开启窗(门)及时补充新鲜空气,定期检查排烟是否顺畅,对燃气热水器进行定期维护保养,安装CO报警器。广泛开展预防非职业性一氧化碳中毒宣传教育活动,尤其是气温达到低谷前的12月是宣传防控的重点时期,采取多种形式.确保宣传教育工作取得实效,切实增强群众的防范意识和自救、互助能力[8-10]。

| [1] | 钱旭东, 高金鑫. 非职业性一氧化碳中毒201起事件分析[J]. 职业与健康, 2011, 27(10): 1120–1122. Qian XD, Gao JX. Non-occupational carbon monoxide poisoning:Analysis of 201 incidents[J]. Occup Health, 2011, 27(10): 1120–1122. (in Chinese). |

| [2] | 张亚英, 王月华, 黄惠敏. 2007年上海市杨浦区非职业性一氧化碳中毒原因分析[J]. 环境与职业医学, 2010, 27(2): 103–105. Zhang YY, Wang YH, Huang HM. Analysis of the non-occupational carbon monoxide poisoning cases in 2007 in Yangpu District, Shanghai[J]. J Environ Occup Med, 2010, 27(2): 103–105. (in Chinese). |

| [3] | Drescher MJ, Bayer MJ, Barko I, et al. Heating oil company responses to inquiries concerning Carbon monoxide toxicity[J]. Ann Emerg Med, 1999, 33(4): 406–408. doi: 10.1016/S0196-0644(99)70304-5 |

| [4] | 魏海琛, 刘仲苓, 章金牛, 等. 2010-2013年上海市闸北区非职业性一氧化碳中毒病例分析[J]. 职业与健康, 2014, 30(2): 286–288. Wei HC, Liu ZQ, Zhang JN, et al. Case analysis of non-occupational carbon monoxide poisoning in Zhabei District of Shanghai City from 2010-2013[J]. Occup Health, 2014, 30(2): 286–288. (in Chinese). |

| [5] | 马子建, 方四新. 合肥市2006-2009年冬春季节一氧化碳中毒事件监测分析[J]. 职业与健康, 2010, 26(10): 1147–1148. Ma ZJ, Fang SX. Monitoring and analysis of carbon monoxide poisoning cases in winter and spring during 2006-2009 in Hefei City[J]. Occup Health, 2010, 26(10): 1147–1148. (in Chinese). |

| [6] | 张军, 张济, 周林, 等. 2007-2012年济南市非职业性一氧化碳中毒事件资料分析[J]. 预防医学论坛, 2013, 19(6): 451–453. |

| [7] | 张德山, 宋广生, 丁谊, 等. 北京非职业性一氧化碳中毒气象条件分析[J]. 气象科技, 2009, 37(6): 705–708. Zhang DS, Song GS, Ding Y, et al. Meteorological conditions analysis of non-occupational carbon monoxide poisoning in Beijing[J]. Meteorol Sci Technol, 2009, 37(6): 705–708. (in Chinese). |

| [8] | 周红辉. 湘潭市五起非职业性一氧化碳中毒事件调查[J]. 实用预防医学, 2008, 15(6): 1850. |

| [9] | 周玉淑, 周晓蓉. 携手防治急性中毒[J]. 中华急诊医学杂志, 2002, 11(4): 211–222. |

| [10] | 黄丹, 徐振杰, 范雪松. 大连市2009-2011年非职业性一氧化碳中毒情况分析[J]. 中国卫生工程学, 2014, 13(2): 172–173. |