氰化氢在标准状态下是一种无色、具有苦杏仁味气体,其毒性大且致命。氰化氢主要应用于电镀业、采矿业以及丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯和其他腈类化合物等各种树酯单体制造行业。在工作场所中吸入氰化氢气体或氰化物盐类的粉尘,可引起氰化物中毒[1]。《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》[2]规定工作场所空气中氰化氢(以CN计)的最高容许浓度为1 mg/m3。氰化物的测定方法主要有可见分光光度法、气相色谱法、氰离子选择电极法和原子吸收光谱法等[3]。目前,工作场所空气中氰化氢测定采用《工作场所空气有毒物质测定—无机含氮化合物》(GBZ/T 160.29-2004)[4]中规定的异菸酸钠—巴比妥酸钠分光光度法,然而在操作过程中发现,该方法存在操作繁琐,测定过程中因酸度难以控制,而引起反应过程显色不明显,结果不稳定等缺点[5]。本文采用在线蒸馏、气液分离和实时显色,建立了全自动流动注射法测定工作场所空气中氰化氢的检测方法。

1 材料与方法 1.1 仪器和试剂 1.1.1 仪器FIA6000多通道全自动流动注射分析仪(北京吉天仪器有限公司),配自动进样器、氰化物分析通道;FCC-1500D型防爆大气采样器(江苏省盐城天悦仪表有限公司);超纯水器(美国Millipore公司);0.45 μm水系针筒式微孔滤膜过滤器(天津津腾实验设备有限公司)。

1.1.2 试剂 1.1.2.1 吸收液称取10 g氢氧化钠溶于约700 mL纯水中,定容至1 000 mL,混匀后贮存于塑料瓶中。

1.1.2.2 载流称取1.0 g氢氧化钠溶于1 000 mL纯水中,混匀后保存于塑料瓶中。

1.1.2.3 缓冲溶液称取97.0 g磷酸二氢钾,加入纯水溶解,定容至1 000 m L。

1.1.2.4 氯胺-T溶液称取2.0 g氯胺-T,溶解于500 mL纯水,贮存于棕色玻璃瓶中。

1.1.2.5 显色溶液称取12.0 g氢氧化钠溶于800 mL纯水中,然后边搅拌,边加入13.6 g巴比妥酸,待完全溶解后,加入13.6 g异烟酸,加热至70℃搅拌至完全溶解,定容至1 L,混匀,贮存于棕色玻璃瓶中。

1.1.2.6 蒸馏试剂称取3.3 g乙酸锌,加入800 mL纯水中,待完全溶解后,再加入13.21 g酒石酸溶解后,加入3.5 g氢氧化钠,混匀定容至1 L。

1.1.2.7 标准溶液制备准确吸取2.00 mL氰成分分析标准物质(GBW(E)080115,以CN计:标准值50 mg/L,中国计量科学研究院)于100 mL容量瓶中,用0.025 mol/L氢氧化钠溶液定容至刻度,制成质量浓度为1 mg/L的氰标准使用液。再准确吸取0 mL,0.10 mL,0.50 mL,1.00 mL,2.00 mL,4.00 mL,8.00 mL氰标准使用液,分别加0.025 mol/L氢氧化钠溶液至100 mL,配制成质量浓度为0 mL,0.001 mL,0.005 mL,0.010 mL,0.020 mL,0.040 mL,0.080 μg/L氰标准系列测定。

1.2 测定方法 1.2.1 方法原理通过在线蒸馏将氢氧化钠吸收液中的氢氰酸以氰化氢形式蒸馏出,气态的氰化氢通过气体渗透膜,被氢氧化钠溶液吸收,在弱酸性条件下,氰离子和氯胺-T反应生成物氯化氰,再与异烟酸反应并水解生成戊烯二醛,再与巴比妥酸缩合成蓝紫色化合物,在600 nm波长下进行比色测定。

1.2.2 仪器条件蒸馏温度:125℃;反应温度:60℃;检测波长:600 nm;泵速:35 r/min;检测周期:200 s。

1.2.3 标准曲线的制备分别测定上述配制好的标准系列,以吸光度为纵坐标,质量浓度为横坐标绘制标准曲线。

1.3 样品来源某工厂的电镀车间15个监测点按《工作场所空气有毒物质测定—无机含氮化合物》[4]的要求进行采样。短时间采样:串联两只装有2.0 mL吸收液的小型气泡吸收管,在采样点以200 mL/min流量采集10 min空气样品;空白样品:将装有2.0 mL吸收液的小型气泡吸收管带至采样点,除不采集空气样品外,其余操作同样品。采样后,立即封闭吸收管进出气口,置清洁的容器内运输和保存。样品尽量当天测定或冷藏避光保存,尽快测定。

1.4 样品处理用采过样的吸收管中的吸收液洗涤进气管内壁3次,合并前后管吸收液,补充吸收液至4.0 mL,加入6.0 mL纯水,摇匀,用0.45 μm水系针筒式微孔滤膜过滤器过滤,供测定。样品空白按同样方法处理。

1.5 模拟样品采样在6对各装有2.0 mL吸收液的串联小型气泡吸收管中加入一定质量浓度的氰标准溶液,按样品采样方法,在工作场所采样后,分别合并前后管吸收液,并用吸收液定容至50.0 mL。

1.6 测定打开工作站软件,系统将自行检测连接到的分析通道,将各泵管夹紧,并放入专用的去离子水洗液瓶中,清洗15min。将各试剂管放入相应的试剂瓶中进行空白测定,待基线稳定,编写好自动运行程序,测定标准系列及样品。

1.7 统计学分析将本法与国标法测定结果采用SPSS 17.0进行统计学t检验处理,比较两种方法检验结果的差异,检验水准α=0.05。

1.8 质量控制参与现场采样和实验室检测的专业技术人员均经过统一培训,并取得相关资格证。相应科室的质量监督员对采样和检测过程全程监督,严格按照标准操作规程进行。仪器设备由专人负责、有唯一标识和按期计量检定。

2 结果与讨论 2.1 吸收液浓度的选择氢氧化钠溶液吸收液具有固定氰氢酸,防止其气化的作用。为选择最佳的氢氧化钠溶液浓度,本研究分别试验了10 g/L、20 g/L和40 g/L氢氧化钠溶液作为吸收液带到现场同一监测点、同一时间采样测定,对三种吸收液样品进行6次平行测定,均值分别为0.025 μg/L、0.020 μg/L和0.014 μg/L,随着氢氧化钠溶液吸收液浓度增加,结果呈下降趋势,氢氧化钠吸收液浓度为10 g/L时,在测定样品的蒸馏过程中,氰化物更易于从吸收液中分离,检测灵敏度更高,因此选择10 g/L作为氢氧化钠吸收液浓度。

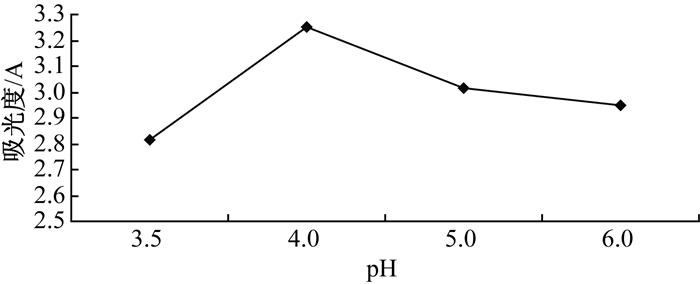

2.2 缓冲液pH值的考察由于本试验的反应体系是在弱酸环境中进行的,在实验过程中,配制不同的pH值磷酸盐缓冲溶液进行比较。分别考察了pH=3.5、pH=4.0、pH=5.0和pH=6.0四种不同磷酸盐缓冲溶液对显色效果的影响。结果表明,随着pH值变化,吸光度有一定的改变(图 1),pH值由3.5增加至4.0时,吸光度增大;由4.0提高到6.0时,吸光度则呈递减趋势。本试验选择pH=4.0磷酸盐溶液作为缓冲液。

|

| 图 1 pH值对显色效果的影响 |

2.3 干扰

当工作场所的其它有毒有害物质,如盐酸、硫酸和氨气等[6]是以其相对应的气体和酸(碱)雾形式同时存在于空气中时,会在采样的过程中被氢氧化钠吸收,生成稳定的对应钠盐。本实验通过在线蒸馏使吸收液中的氢氰酸以氰化氢的形式挥发出来,而其它酸(碱)的钠盐不能蒸馏出来,因而提高了方法的灵敏度,消除了空气中共存酸、碱的干扰。

2.4 温度国标方法加入异烟酸—巴比妥酸显色剂后,需在25℃~40℃水浴中放置40 min反应,经多次实验证明,此条件下反应过程显色不明显,甚至不能显色,容易致实验失败[7-8]。本研究是在全封闭的流动体系中进行氰化物的蒸馏分离和显色反应,将反应温度提高到60℃有利于加快氯化氰与显色剂之间的水解和缩合过程,从而提高反应效率。

2.5 线性范围、检出限和定量限本研究中,氰标准质量浓度在(0.001~0.080) μg/L范围内,标准曲线线性关系良好,回归方程为Y=14.63x+0.814 9,相关系数r=0.999 7。按照美国环境保护协会规定的检出限的计算方法[9],将样品空白重复测定11次,计算标准偏差s,以3倍标准偏差为最低检出限,得出本方法的最低检出限为0.000 61 μg/L,按采集2.0 L空气样品计算,最低检出浓度为0.000 30 mg/m3,以10倍标准偏差计算方法的定量检测限为0.001 0 mg/m3。

2.6 准确度与精密度测定模拟样吸收液的本底值后,取10.0 mL模拟样分别加入低、中、高3个质量浓度水平的氰标准溶液,每个浓度测定6次,计算加标回收率和相对标准偏差(RSD)。试验结果表明,加标回收率为91.0%~99.8%,相对标准偏差范围为1.4%~3.1%(表 1)。

| 样品号 | 本底值/ (μg/L) |

加标量/ (μg/L) |

平均测定值/ (μg/L) |

回收率/ % |

RSD/ % |

| 1 | 0.005 1 | 0.005 0 | 0.010 2 | 95.0 | 3.1 |

| 0.010 0 | 0.014 8 | 97.6 | 1.5 | ||

| 0.040 0 | 0.045 2 | 98.4 | 2.0 | ||

| 2 | 0.004 2 | 0.005 0 | 0.009 0 | 97.0 | 2.5 |

| 0.010 0 | 0.013 9 | 97.6 | 2.0 | ||

| 0.040 0 | 0.044 7 | 99.6 | 1.5 | ||

| 3 | 0.003 0 | 0.005 0 | 0.007 8 | 91.0 | 2.4 |

| 0.010 0 | 0.012 7 | 97.6 | 1.4 | ||

| 0.040 0 | 0.043 2 | 98.8 | 1.8 | ||

| 4 | 0.004 8 | 0.005 0 | 0.009 7 | 95.0 | 2.7 |

| 0.010 0 | 0.014 5 | 98.6 | 1.5 | ||

| 0.040 0 | 0.044 6 | 99.8 | 1.6 | ||

| 5 | 0.002 5 | 0.005 0 | 0.007 6 | 94.0 | 1.8 |

| 0.010 0 | 0.012 3 | 97.6 | 1.7 | ||

| 0.040 0 | 0.043 0 | 98.0 | 2.0 | ||

| 6 | 0.006 0 | 0.005 0 | 0.010 8 | 95.0 | 2.2 |

| 0.010 0 | 0.015 8 | 98.7 | 1.7 | ||

| 0.040 0 | 0.046 2 | 98.4 | 2.0 |

2.7 与国标方法比较

随机抽取某工厂电镀车间的10个监测点样品分别采用流动注射分析法和《工作场所空气有毒物质测定—无机含氮化合物》[4]进行方法比对测定(表 2),两种方法测定结果经t检验差异无统计学意义(t=-0.85,P>0.05)。

| 样品名称 | 国标方法/ (μg/L) |

流动注射方法/ (μg/L) |

误差值 | 相对误 差/% |

| 采样点1 | 0.005 6 | 0.006 0 | 0.000 4 | 6.9 |

| 采样点2 | 0.008 3 | 0.007 9 | -0.000 4 | 4.9 |

| 采样点3 | 0.024 0 | 0.023 0 | -0.001 0 | 4.3 |

| 采样点4 | 0.007 8 | 0.008 0 | 0.000 2 | 2.5 |

| 采样点5 | 0.019 0 | 0.020 0 | 0.001 0 | 5.1 |

| 采样点6 | 0.006 5 | 0.007 0 | 0.000 5 | 7.4 |

| 采样点7 | 0.008 4 | 0.008 0 | -0.000 4 | 4.9 |

| 采样点8 | 0.009 6 | 0.008 9 | -0.000 7 | 7.6 |

| 采样点9 | 0.015 0 | 0.016 0 | 0.001 0 | 6.5 |

| 采样点10 | 0.028 0 | 0.030 0 | 0.002 0 | 6.9 |

2.8 实际应用

应用本方法对某工厂的电镀车间15个监测点进行采样检测,氰化氢质量浓度为(0.003 0~0.004 2) mg/m3,测定结果与《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ 159-2004)[10]中要求的采样前对工作场所进行现场卫生学调查(包括工作过程中使用的原材料、生产工艺流程、工作点空气中有害物质的产生和扩散规律、存在状态以及估计浓度等)结论相符。

3 结论本研究建立全自动流动注射法测定工作场所空气中氰化氢的分析方法,通过在线蒸馏将吸收液中的氰化氢以气体形式蒸馏出来,与干扰物分离,消除了工作场所空气中其它共存物对测定的影响;蒸馏、气液分离和显色反应等过程均在全封闭的体系中进行,避免了反应过程中生成氯化氰气体的挥发。与国标法相比,本法具有操作流程简便,灵敏度高、准确可靠和环保等优点,适用于工作场所中氰化氢样品的批量检测。

| [1] | 朱晓莉, 王涤新, 翟明芬, 等. 急性氰化物中毒36例临床分析[J]. 中国职业医学, 2011, 38(1): 41–43. Zhu XL, Wang DX, Zhai MF, et al. Analysis on 36 cases of acute cyanide poisoning[J]. China Occupat Med, 2011, 38(1): 41–43. (in Chinese). |

| [2] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 2. 1-2007工作场所有害因素职业接触限值第1部分: 化学有害因素[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2007. Ministry of Health P.R. China. GBZ 2.1-2007 Occupational exposure limits for hazardous agents in the workplace Part1:Chemical hazardous agents[S]. Beijing:People's Medical Publishing House, 2007. |

| [3] | 姜姗, 王婷, 王晨. 氰化物测定研究进展[J]. 资源节约与环保, 2015(11): 65. doi: 10.3969/j.issn.1673-2251.2015.11.046 |

| [4] | 中华人民共和国卫生部. GBZ/T 160. 29-2004工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2006. Ministry of Health P.R. China. Methods for determination of inorganic carbon compounds in the air of workplace[S]. Beijing:People's Medical Publishing House, 2006. |

| [5] | 郭斌, 乔晓飞. 氰化物的异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度测定法改进探讨[J]. 资源节约与环保, 2013(6): 154. |

| [6] | 姚正堂, 朱静霞, 蒋巳峰. 无锡市惠山区电镀企业喷漆车间职业危害因素检测[J]. 职业与健康, 2008, 24(13): 1239–1240. doi: 10.3969/j.issn.1004-1257.2008.13.008 Yao ZT, Zhu JX, Jiang SF. Occupational risk factor detection in the painting workshop of an electroplate enterprise in Huishan district of Wuxi City[J]. Occup Health, 2008, 24(13): 1239–1240. doi: 10.3969/j.issn.1004-1257.2008.13.008 (in Chinese). |

| [7] | 练翠雯. 工作场所空气中氰化物测定方法的改进[J]. 中国卫生检验杂志, 2008, 18(4): 725–726. |

| [8] | 赫敏轻. 氰化氢的异烟酸钠-巴比妥酸钠分光光度法改进[J]. 煤炭与化工, 2015, 38(6): 103–104, 142. He MQ. Improvement of Hydrogen cyanide Iso-nicotinic acid sodium-barbituric acid sodium Spectrophotometric Method[J]. Coal Chem Ind, 2015, 38(6): 103–104, 142. (in Chinese). |

| [9] | U.S. Government Publishing Office. U.S. Environmental Protection Agency Part 136-Guidelines Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants (Appendix B to Part 136-Definition and Procedure for the Determination of the Method Detection Limit-Revision 1.11)[M]. Washington, DC: US Code of Federal Regulations, 1997 . |

| [10] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 159-2004工作场所空气中有害物质监测的采样规范[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2006. Ministry of Health P.R. China. GBZ 159-2004 Specifications of air sampling for hazardous substances monitoring in the workplace[S]. Beijing:People's Medical Publishing House, 2006. |