2. 国家食品药品监督管理局药品评价中心

为分析国外化妆品安全性的现状及原因,收集2015年5月—2016年5月的80例化妆品安全性信息,并进行案例分析,试图为我国化妆品不良反应监测提供参考。

1 资料与方法 1.1 资料来源收集国外化妆品监管机构的官方网站正式发布的化妆品安全性信息,包括美国FDA(10例)、澳大利亚(2例)、新加坡(2例),欧盟非食品类消费品快速通报系统(RAPEX)①官网(66例),数据统计时间段为2015年5月—2016年5月。

① 欧盟非食品类消费品快速通报系统(RAPEX)的作用是确保在一个成员国内所发现的安全信息能够在成员国监管机构及欧盟委员会间迅速共享,防止这些产品流入到消费者和专业人士手中。

1.2 资料筛选信息筛选标准:一是对在我国明显不属于化妆品的产品予以排除(如美国通报的一种婴儿擦拭纸巾);二是将口腔护理产品列入统计范围;三是对在不同国家同时通报的产品仅按一个案例统计;四是安全性原因不限于化学物质超标,还包括外形、包装不当造成的安全性问题。

1.3 分析方法对80例安全问题化妆品的通报国,原产地、产品类型、安全问题原因、处理措施及通报时间分布情况进行统计分析。

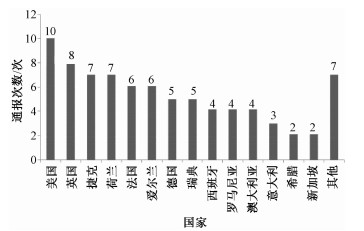

2 结果与分析 2.1 通报国情况80例化妆品安全信息案例中,美国通报次数为10次,英国8次,捷克和荷兰各7次、法国、爱尔兰各6次,各国通报数量见图 1。

|

| 图 1 各国化妆品召回通报数量 |

2.2 化妆品的原产国情况

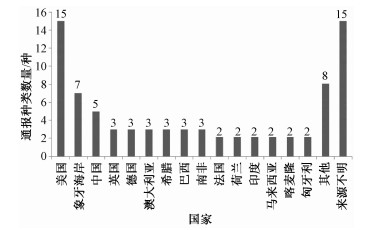

被通报的化妆品中有15种产品来自美国(10种由FDA官网公布,其他由RAPEX公布),来自非洲象牙海岸(科特迪瓦)的7种产品被通报。一直以来中国产品在RAPEX通报中占比较高,特别是严重风险产品[1],中国有5种产品出现在化妆品通报名单中。在通报的化妆品中还有15种产品的来源国和生产企业不明(图 2)。

|

| 图 2 原产国占比分布 |

2.3 化妆品的产品类型

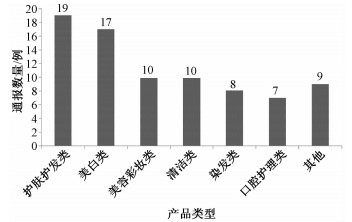

按产品的使用目的分类,80例安全信息中,护肤护发类产品(含面部护理和头发护理产品)有19例,美白产品17例,其他依次是美容彩妆类(睫毛膏、粉底等)10例、清洁类(含洗面奶、沐浴露、洗发液等)10例、染发类8例、口腔护理类(牙齿增白产品)7例、其他化妆品9例(图 3)。

|

| 图 3 通报化妆品分类 |

2.4 安全问题原因

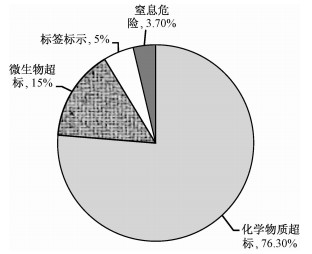

化学物质超标仍然是本次统计化妆品安全问题的主要原因,80例化妆品中61例(76.3%)因禁限用物质超标而被通报,其他安全原因还包括微生物超标12例(15%),标签问题4例(5%),存在窒息隐患3例(3.7%)(图 4)。

|

| 图 4 化妆品安全问题原因 |

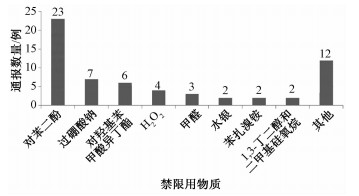

61例化学品超标的化妆品中,对苯二酚超标23例(38%),涵盖美白产品、面部护理产品、睫毛膏等多种产品类型;过硼酸钠含量超标7例(11.5%),发现于染发剂和牙齿美白产品中。此外还存在对羟基苯甲酸异丁脂6例(9.8%)、过氧化氢4例(6.6%)、甲醛3例(4.9%)等超标问题(图 5)。

|

| 图 5 超标化学物质数量 |

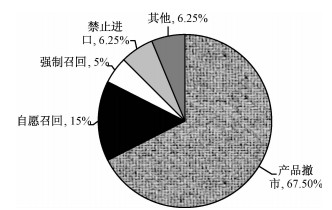

2.5 对通报化妆品采取的措施

采取产品撤市的有54例(67.5%),企业自愿召回12例(15%),强制召回4例(5%),禁止进口5例(6.25%),其他5例(6.25%;图 6)。对已经明确处理措施的75化妆品,按强制性措施和自愿措施分,强制性措施63例(84%),自愿措施12例(16%)。

|

| 图 6 安全问题化妆品采取的措施 |

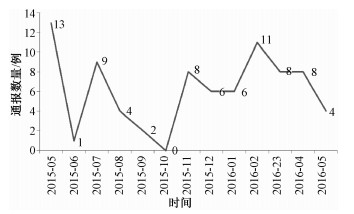

2.6 每月通报化妆品的数量

每月各国通报化妆品安全信息的数量趋势如图 7。个别月份化妆品通报数量波动较大,但每月平均数量不超10例。

|

| 图 7 召回化妆品的时间分布 |

3 结论与建议 3.1 禁限用物质超标仍是影响化妆品安全的主要因素

欧盟、美国重视对化妆品成分的安全性管理,化妆品原料中禁限用物质必须达到限用标准并符合适用范围[2],其中对苯二酚和过硼酸钠超标值得我国化妆品监管部门和企业高度重视。对苯二酚是一种限用物质,虽然对苯二酚能在一定时期内消除雀斑和黑痣,但效果难持久,且会引起皮肤过敏、皮炎白斑等副作用。过硼酸钠不慎吞食会刺激呼吸道,高剂量的过硼酸钠可能损害生育能力或危害胎儿健康。

3.2 美白召回产品数量较多一定程度上反映了国外美白产品安全风险较高,这与我国监管部门对美白产品的加强管理趋势一致。美白产品由于与宣称用于减轻皮肤表皮色素沉着的化妆品作用机理一致,在我国已纳入祛斑类特殊用途化妆品进行管理[3]。

3.3 国外对存在安全问题的化妆品有多种处理措施其中强制措施占比较高。据统计,2011年—2015年来,强制措施占RAPEX通报整体数量(含玩具、儿童用品、电子产品、家具、服装)的62%[4],80例化妆品安全信息中强制措施占比高与RAPEX通报的总体趋势一致。

| [1] | 张一言, 栾信杰. 欧盟非食品快速预警系统及其适用介评[J]. 国际商贸, 2012, 21 (6): 197–198. |

| [2] | 姚金成, 曾令贵, 林新文, 等. 我国化妆品安全监测体系的现状及相关对策[J]. 中国药房, 2014, 25 (9): 776–777. |

| [3] | 国家食品药品监督管理总局.国家食品药品监督管理总局关于调整化妆品注册备案管理有关事宜的通告[EB/OL].(2013-12-16).[2016-10-16].http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0087/95194.html. |

| [4] | 宋黎. 欧盟非食品类消费品快速预警系统-RAPEX信息通报和案例分析[J]. 标准科学, 2015, 22 (9): 79–81. |