2. 中国疾病预防控制中心免疫规划中心;

3. 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心;

4. 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所

2015年4月25日下午,尼泊尔发生8.1级地震,与尼泊尔毗邻的中国西藏自治区日喀则市13个县区受灾,其中聂拉木县、定日县、吉隆县三县受灾最重。受中国疾病预防控制中心与环境所派遣,救灾人员5月6日抵达日喀则市,与自治区卫生计生委同行一起,对灾区卫生状况开展调研并进行了风险评估。

1 调查范围与内容 1.1 范围调查集中过渡安置点2个 (拉孜集中安置点、桑珠孜区集中安置点),调查比例为100%(2/2);临时安置点3个 (聂拉木县中学安置点、江林村安置点、吉隆镇安置点),比例为1.7% (3/156)。以上安置点人数约占转移安置总人数的3.1%(2 000/63 989)。

1.2 调查内容了解卫生防疫工作情况,包括受灾情况、卫生防疫力量、医疗救治、传染病疫情报告和症状监测、饮用水监测、环境消杀、疫苗接种、食品监督等。

1.3 调查方法在现场调研的基础上,依文献与资料,对日喀则地区重点传染病进行流行特征分析,并与自治区及日喀则市负责人、专业技术人员讨论会商,对震后两周以来受灾地区的卫生救援工作进行评估,提出相应工作建议。

2 结果 2.1 受灾情况本次地震波及日喀则市的13个县区、约30万人不同程度受灾,聂拉木、吉隆、定日三县受灾最重。共造成26人死亡,3人失踪,856人受伤,倒塌房屋2 699户、受损房屋37 244户。全市先后设立了临时安置点156个、集中过渡安置点2个,紧急转移安置了63 989人。

2.2 当地卫生防疫力量和传染病疫情报告情况地震发生后,西藏自治区已投入14支医疗救援队和8支防疫队,共有超过300名卫生专业技术人员参加灾后医疗救援和卫生防疫工作。震后,聂拉木县的樟木镇和波绒乡、吉隆县吉隆镇、定日县绒辖乡的传染病网络直报系统中断,从4月25日开始,聂拉木、吉隆和定日三个县疾控中心每日通过电话和短信方式向日喀则市疾控中心报告法定报告传染病监测数据。从4月29日开始,实施发热、咳嗽、呕吐、皮疹、腹泻5种症状的监测,由各医疗点报告、驻点卫生防疫队核实、调查。

2.3 灾区传染病疫情概况 2.3.1 历史疫情概况日喀则市2011—2014年每年5-6月报告甲乙丙类传染病总病例数在205~301例之间,死亡例数为1~5人 (均为肺结核)。报告病种以肺结核为主,其它报告病例数较多的病种为流腮、手足口病、乙肝、菌痢、流感、梅毒,甲肝、淋病、麻疹。其中聂拉木县2011—2014每年5—6月报告甲乙丙类传染病总病例数为4~7例、累计21例,其中肺结核18例、乙肝2例、艾滋病1例,无死亡;吉隆县报告甲乙丙类传染病总病例数在4例之内,累计7例,其中肺结核5例、乙肝1例、手足口病1例,无死亡。

2011—2014年,日喀则市累计报告29起突发公共卫生事件,均发生在学校和幼托机构,其中流腮13起、水痘8起、甲肝3起、菌痢2起、流感2起、手足口病1起。2015年截至地震发生日无突发公共卫生事件报告。

此外,日喀则市地处喜马拉雅旱獭鼠疫自然疫源地腹地,其中南木林、仁布、江孜、康马、谢通门、仲巴、桑珠孜区等7个区县为鼠疫疫源县,萨嗄、昂仁、吉隆等3个县为血清学阳性县。2011—2014年,日喀则市无人间鼠疫疫情发病死亡报告,谢通门、南木林、康马、吉隆4个县发生过动物鼠疫疫情。其中,2014年7月在吉隆县折巴乡首次检出犬血清阳性材料。

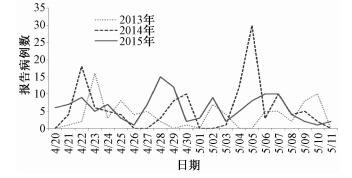

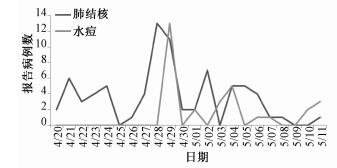

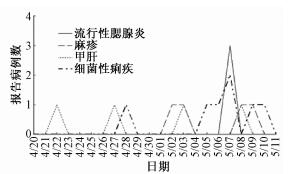

2.3.2 灾后传染病疫情概况灾区报告的传染病发病总体平稳,没有发生传染病暴发或突发公共卫生事件。2015年4月25日—5月11日,日喀则市共报告甲乙丙类传染病130例,较2014年同期 (125例) 增加5例 (4.0%),每日报告病例数平稳 (图 1)。报告病例以肺结核 (57例)、水痘 (30例) 为主 (图 2),其中水痘疫情主要发生在聂拉木县。近期日喀则市也有麻疹 (2例,江孜县)、流行性腮腺炎 (3例,定日县)、甲肝 (3例,白朗县、仁布县、桑珠孜区各1例)、细菌性痢疾 (4例,桑珠孜区2例、江孜县2例) 病例报告 (图 3)。

|

| 图 1 日喀则市2015年4月20日—5月11日报告甲乙丙类传染病例数 |

|

| 图 2 日喀则市2015年4月20日—5月11日每日报告的主要传染病例数 |

|

| 图 3 日喀则市2015年4月20日—5月11日每日报告的主要传染病例数 |

2.4 判断灾后重点传染病传播风险

通过对既往传染病的疫情分析,结合灾区的卫生状况,经专家会商的重点传染病传播风险评估级别见表 1。

| 关注病种 | 评估风险级别* | 关注病种 | 评估风险级别* |

| 麻疹 | +++ | 霍乱 | ++ |

| 流腮 | +++ | 手足口病 | ++ |

| 水痘 | +++ | 细菌性痢疾 | ++ |

| 甲肝 | +++ | 其它感染性腹泻病 | ++ |

| 鼠疫 | ++ | 食物中毒 | + |

| 流感 | ++ | 炭疽 | + |

| 肺结核 | ++ | 包虫病 | + |

| 注:*风险级别判定,“+”为低风险,表明该传染病或事件的发生风险较灾前无明显变化;“++”为中等风险,表明该传染病或事件的发生风险较灾前有一定增高,需要根据灾区情况变化持续评估;“+++”为高风险,表明该传染病或事件的发生风险较灾前有较大提高或处于该传染病或事件在当地的流行季节,需要给予重点关注 | |||

2.5 灾后卫生状况与主要问题 2.5.1 基本卫生状况

受灾地区卫生防疫工作的总体安排和实施得到了各级党委政府的高度重视,投入的防疫物资和人员力量充足,已采取的防疫措施较全面,未出现突发公共卫生事件和传染病暴发疫情。受灾最为严重并有潜在二次地质灾害风险的聂拉木县樟木镇的群众全部转移并集中安置在拉兹县和桑珠孜区的2个受灾群众安置点,而吉隆县受灾严重并有潜在二次地质灾害的吉隆镇群众则集中安置在吉隆镇受灾群众安置点。因此,三个集中安置点也是本次灾后卫生防疫的重点区域。其他地区受灾群众均已就近安置,基本形成了以原自然村为单位的村过渡安置点。村过渡安置点多分布于山区,数量多、分布散,卫生防疫工作难度较大。

2.5.2 存在的主要问题 2.5.2.1 疾病监测工作还需完善不同县区、不同安置点已开展的传染病疫情日报/零报告、症候群监测实施方案 (监测范围和方法) 不统一,报告的监测数据不完整,数据分析缺乏,无法准确反映灾后主动监测的疫情动态。各安置点就诊的疾病主要包括上感、肠炎、肝炎、心脏病、结膜炎、高原反应等,主要依据临床判断,缺少基本的实验室检测依据。

2.5.2.2 灾后免疫接种工作缺乏详细的评估和实施方案尽管部分灾区已开展了疫苗补种和应急接种,但全市受灾地区缺乏相应的评估和具体的实施方案。此外,由于灾区部分地方断电、房屋倒塌,部分乡、村的冷链已遭破坏,需要全面清理和处理失效疫苗。

2.5.2.3 环境卫生工作有待加强个别集中安置点水房建设没有完工,缺少值守人员,缺乏对水源的严格管理。安置点的厕所大多为深坑旱厕,缺乏粪池防渗漏措施,可能污染水源。临时厕所没有顶棚和排水措施,不能防雨,发生雨水倒流粪池后将污染环境。些受灾群众安置点存在垃圾随意丢弃的情况。

3 讨论 3.1 本次救灾的防疫工作建议完善并加强疾病监测,继续做好动态评估。继续落实传染病日报和零报告制度,完善并统一症状监测的实施方案。同时加强传染病的鉴别诊断和报告,在灾区开展重点传染病的快速检测,做到传染病的早发现、早诊断、早治疗和早控制。加强流行病学调查,针对符合症候群监测的病例开展流行病学个案调查,及时发现疫情苗头,迅速采取处置措施,严防疫情扩散。及时对疾病监测数据进行分析,继续做好传染病传播风险的动态评估, 有针对性地做好疾病防控工作。

恢复常规免疫服务,适时开展群体性免疫活动,尽快恢复受灾地区疫苗冷链及疫苗储备条件,恢复常规免疫服务和预防接种工作。尽快在评估和论证的基础上,制定灾区适龄儿童的疫苗群体性补充免疫的计划安排。建议优先考虑接种麻疹—流行性腮腺炎—风疹联合疫苗和甲肝疫苗,优先针对集中安置点儿童,同时开展脊髓灰质炎、白百破等疫苗的查漏补种。储备一定的甲肝、水痘、狂犬、霍乱疫苗,必要时开展应急接种。

持续改进环境卫生状况。尽快明确受灾群众安置点的使用时间。需要长期使用的,环境卫生设施建设要满足长期使用的要求,如路面硬化、洗浴设施和房屋、卫生厕所、完善污水处理设施等。加强对水源地的防护。协调有关部门保障灾区居民饮用水安全并制定饮用水监测方案,采用生活饮用水卫生标准进行评价,重点监测微生物指标,出现不合格要及时分析原因和反馈相关部门。做好厕所管理。厕所要加顶盖,开挖排水沟,防止雨水流入粪池;有条件时采用不渗漏的粪池、无粪便暴露的便器;深坑厕所也要采用宽度不超过1 m的窄坑,减少粪便暴露和安全;去厕所路途和厕屋内地面要硬化;厕所要有人清理打扫,定时消杀。提早做好雨季排水排污的规划和建设。污水沟最好是封闭的污水管道形式,生活污水排放口远离安置区,如果不是进入市政处理系统需要安装污水处理设施,处理合格后排放。专业处理医疗垃圾和医疗污水。要制定相应的专业处理方案,由专门的人员对医疗垃圾和医疗污水进行收集和处理。

3.2 高原救灾的应对策略 3.2.1 高原救灾的基本情况和特点高度在海拔1 000 m以上、面积广袤,地形开阔,其周边是以明显的陡坡为界限,相对比较完整的大面积隆起地区称为高原,众所周知青藏高原是世界海拔最高的高原,其平均海拔在4 000 m以上,包括地处西南部的西藏自治区、四川省西部地区、云南省的部分地区,地处西北部的青海省、新疆维吾尔自治区南部以及甘肃省的部分地区。据统计[1]青藏高原已发生8级以上地震18次;7~7.9级地震100余次。因此青藏高原地震非常活跃。高原上的大部分地区空气较为稀薄且干燥。白天在太阳的照射下,地面会接收辐射能量,近地面层的气温上升迅速。晚上由于空气稀薄,地面散热极快,因此气温会急剧下降。因此高原一天当中的最高气温和最低气温之差很大。同时由于发生地震,降水也可能发生异常。4月25日地震次日凌晨,日喀则地区普降大雪,救援难度很大。西藏自治区地广人稀,各县之间距离大。根据国家统计局统计数据[2],截至2014年西藏自治区的人口为318万人,面积122.84万km2,人口数量2.6人/km2。从日喀则市辖区桑珠孜区到受灾严重的聂拉木县、吉隆县之间的距离均超过400 km。在高原地区,由于日晒强、气温、气压低,容易引发肌体缺氧。救灾工作人员从平原地区进入高原地区后,由于对空气中低氧环境的不适应,出现种种不适症状。这是地处平原的工作人员进入海拔3 000 m以上高原后可能出现的反应,主要表现为头痛、头晕、心悸。有些反应较重的人员还会出现食欲下降、恶心、呕吐、疲乏、胸闷、腹痛或腹泻等症状。如果工作人员在短时间内快速进入到了海拔4 000 m以上的高原地区,身体尚未适应,加上活动量较大,有可能发生高原肺水肿和高原脑水肿等较为严重的高原病。

3.2.2 救灾人员健康防护与物资准备出发之前,应急指挥部要全面了解救灾队员的身体状况,避免选择有心脑血管疾病,严重贫血或高血压病人以及正处于感冒阶段的人员。提供抗高原反应药物 (红景天、高原胺、镇痛药),根据身体状况吸氧,使用便携式血氧仪进行监测。高原上的昼夜温差大,工作人员易患感冒。感冒在平原地区是较为轻微的疾病,然而在高原地区,应予以高度重视,因为感冒是发生急性高原肺水肿的主要诱发原因之一。对温差较大的环境,准备厚薄不同的衣物备用。高原地区的紫外线强度高,配备墨镜以防护眼睛。保证通讯畅通,在救灾专用车辆上,配备了卫星电话、电台等通讯工具。本次救灾的工作先遣队在平均海拔4 000 m的高原上行程近2 000 km,多次穿越海拔5 300多米的高山,队员均出现不同程度的头晕、胸闷、睡眠不足等高原反应,个别队员出现了呕吐。对出现异常的队员,除及时采取吸氧措施,还尽量减少其活动,保持平静,以尽快适应高原地区气候。

3.2.3 高原救灾的工作建议 3.2.3.1 建立高原救灾的响应机制我国的救灾工作指导方针是:政府主导、分级管理、社会互助、生产自救[3]。强调了政府在救灾工作中的指导地位。而卫生部门,在救灾和减灾过程中,应发挥强大作用。当灾情发生时,经快速评估后,卫生部门应及时根据响应级别启动相应救灾力量。

3.2.3.2 对技术骨干进行综合训练高原发生地震等自然灾害与平原地区发生自然灾害后的救援工作有较大差别,因此从救援队伍组建到具体工作内容应提前予以准备。对救灾队员应开展有针对性的身体训练[4],加强身体和心理的双重准备,促进高原习服。进入高原后的前两天,应提示注意保持较低强度的工作,避免高原反应过大。

3.2.3.3 编制高原救灾的应对工作方案对技术工作方案应根据当地实际技术能力予以细化,提出具体监测、检测指标和频次。

3.2.3.4 加强现场医疗与防疫队伍的自身防护[5]在处置疑似传染病人时,医疗与卫生人员要加强自身防护,正确掌握防护用品使用方法,确保有效防护。

3.2.3.5 加强疫情监测与数据分析应专门成立数据分析组,对症状监测数据和实验室检测数据进行汇总,确定疾病发展趋势,提出防控建议。

3.2.3.6 加强健康教育宣传在高原地区,应提前准备藏、汉等不同民族文字的健康教育知识材料,提示卫生要点#通过广播, 展板等便捷的方式开展健康教育, 提升受灾群众的健康知识水平, 达到预防为主的目的。

3.2.3.7 了解不同民族的宗教信仰和生活习惯了解高原地区不同民族的宗教信仰和生活习惯,充分尊重宗教信仰,注意民族团结。

| [1] | 邓起东, 马冀, 杜鹏. 青藏高原地震活动特征及当前地震活动形势[J]. 地球物理学报, 2014, 57(7): 2025–2042. doi: 10.6038/cjg20140701 |

| [2] | 中华人民共和国国家统计局.西藏自治区年度数据[EB/OL].(2014-12-31).[2015-11-14].http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=西藏%20人口. |

| [3] | 柴梅. 进一步完善我国自然灾害应急管理协调机制[J]. 中国党政干部论坛, 2010(5): 12–14. |

| [4] | 李文斌, 王荣, 谢华, 等. 高原医疗救援队建立初探[J]. 解放军医院管理杂志, 2012, 19(6): 553–554. |

| [5] | 孙胜, 王林, 王云兵, 等. 高原地震救灾医疗队防疫工作初探[J]. 西南军医, 2011, 12(1): 175–176. |