2. 安徽医科大学公共卫生学院 流行病与卫生统计学系;

3. 安徽省疾病预防控制中心

淮河流域地处我国东部,介于长江和黄河两流域之间。包括湖北、河南、安徽、山东、江苏5省40个地(市),181个县(市),人口密度居7大流域之首。自然资源丰富,是我国重要的粮、棉、油产地和能源基地[1]。近年来,关于淮河流域水污染事件和沿淮地区出现“癌症村”的报道引起了人们极大的关注。淮河大约有2/3河段已失去使用价值,一些地区因水质恶劣,已造成了饮水困难[2]。Wan等[3]运用流行病学方法已证明沿淮地区高癌症发病率与淮河水污染有关。

持久性有毒污染物(persistent toxic substances,PTS)是一类在环境中难降解,可远距离传输,具有生物累积性、致畸致癌致突变性和内分泌干扰等特性的污染物,被认为是21世纪影响人类生存与发展的重大环境问题[4]。包括持久性有机污染物、有机金属化合物(有机汞、有机锡等)及重金属(铅、汞等)[5]等。目前联合国UNEP制订的PTS包括有机氯农药(organochlorine pesticide,OCPs)、多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbon,PAHs)、五氯酚、酞酸酯及有机金属化合物等27种。目前,对淮河流域水质评价的监测指标主要为氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数等,而这些指标只能间接评价有机污染状况,对于具体的污染物种类特别是PTS及其引起的健康风险尚不清楚。本文对2000—2014年间有关淮河流域不同段、不同水体中PTS的研究现况进行了综述分析。

1 淮河流域水系概况淮河流域以废黄河为界,分淮河及沂沭泗河两大水系,流域面积分别为19万km2和8万km2。淮河发源于河南省桐柏山,东流经豫、皖、苏3省,在三江营入长江。洪河口以上为上游,洪河口以下至洪泽湖出口中渡为中游,中渡以下至三江营为下游入江水道。沂沭泗河水系位于淮河流域东北部,大都属苏、鲁两省。该水系直接入海的河流15条,流域面积16 100 km2。

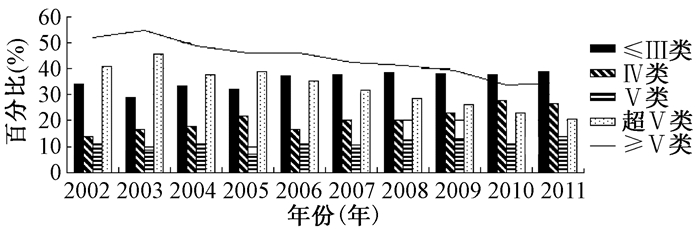

2 淮河流域水污染状况 2.1 淮河流域水质评价参考2002—2011年全流域水质监测资料[6],按照《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)[7]进行水质评价,淮河流域水质变化的综合评价结果见图 2。超Ⅴ类水(包括Ⅴ类)在此十年间所占百分比逐年下降,Ⅰ~Ⅲ类水变化幅度不大,淮河流域水质总体上有改善趋势,但Ⅳ类水所占比例有上升趋势,每年超Ⅴ类水(包括Ⅴ类)均占30%以上。水质监测项目仅包括:水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫化物21项指标,对于持久性有毒污染物的关注还较少。

|

| 图 2 2002—2011年全年期水质综合评价结果 |

2.2 淮河流域不同水体不同段持久性有毒污染物的研究状况 2.2.1 水中沉积物污染状况

污染物通过径流等方式进入水体,可沉降吸附到沉积物上并造成持久性污染。

2.2.1.1 淮河干流(河南段至江苏段)沉积物中PTS的研究陈国良等[8]搜集了1980—2010年有关淮河干流(河南段至安徽段)35个不同监测断面沉积物中PAHs的研究情况,筛选出的文献的检测时间集中在2004—2008年,均采用气相色谱质谱联用法测定PAHs含量。结果显示,各监测断面PAHs含量变化幅度较大,平均质量浓度为143.1 ng/g,与国内其他流域沉积物中PAHs含量相比,处于较低水平,但多数断面检测出苯并(b/k)荧蒽、茚并(1, 2, 3-cd)芘和苯并(g, h, i)苝等没有最低安全值的PAHs。

对于淮河干流沉积物中重金属含量及分布特征,罗斌等[9]搜集了1980—2009年有关淮河流域(安徽段至江苏段)50个不同监测断面重金属的研究,筛选出的文献检测时间为2002—2007年。与我国其他流域相比,淮河干流沉积物中铬、锰、铜、锌、镉、铅、汞和砷等8种重金属含量总体处于较高水平,其中铬和锰在我国长江、黄河、松花江等7大流域中污染相对最严重。

2.2.1.2 淮河流域不同段沉积物中PTS的研究Feng等[10]检测淮河流域(河南段,2007年)沉积物中PAHs,结果与全球调查的沉积物中多环芳烃含量相比,为低度到中度污染。Sun等[11]将淮河流域(河南段,2007年)沉积物中OCPs的检测值与其他公布的沉积物中OCPs值相比,六六六(HCH)处于安全水平,滴滴涕(DDT)会造成不良生物效应。

此外,Peng等[12]检测淮河流域(安徽段,2008年)水源区、支流、排污口沉积物中18种PAHs,结果显示,苊烯、芴、菲、芘等大多数PAHs浓度超过生物影响范围低值(ER-L)和ISQV L值(低于此值生物的不利影响不会发生)。陈孝杨等[13]对淮河(安徽段)主干道及其主要支流沉积物研究结果表明,河流沉积物中除二苯并[a, h]蒽未检出外,苊、芴、菲、蒽及苯并[a]芘等其他11种PAHs均出现一定程度的污染,但与长江、黄河、珠江和辽河等国内几个较大河流相比,研究区水系沉积物中PAHs污染程度总体不高。

对沉积物中重金属的研究,朱兰保等[14]在淮河安徽段(2007年)王家坝、田家庵、蚌埠闸、吴家渡、临淮关和小柳巷6个采样断面采集沉积物样品,各重金属污染物的污染指数均值由高至低依次为:Zn>Cu>As>Cd>Pb>Cr>Hg。除Zn、Cu属于中等污染外,As、Cd、Pb、Cr、Hg均属于低污染。陈孝杨等[15]对淮河流域安徽段(2006年)水系中7条河流的21个沉积物样品的研究显示,重金属污染总体较轻微,部分河段沉积物中出现了Cd、Pb、Mn和Ba等重金属污染迹象。与中国沉积物中重金属含量的平均值相比,研究区水系沉积物中Cd、Cu、Pb、Mn、Ba和Zn等均出现了不同程度的富集,且重金属富集与有机碳呈较强的正相关关系。综上所述,淮河流域不同段水中沉积物遭受着不同程度PAHs、OCPs及重金属的污染。水中沉积物PTS污染种类及检测结果见表 1。

| 采样时间 | 采样点 | 化合物 | 检测技术 | 检测结果 |

| 2007年3月 | 河南段 | 16种PAHs | GC-MS | ΣPAHs: 95.2~877.5 μg/kg |

| 2007年3月 | 河南段 | OCPs | GC-ECD | ΣHCHs: 1.95~11.5 ng/g |

| ΣDDTs : 4.07~23.89 ng/g | ||||

| 2008年11月 | 安徽段 | 18种PAHs | GC-MS | ΣPAHs:308.12~1090.37 ng/g |

| 不明* | 安徽段 | 12种PAHs | GC-MS | ΣPAHs:27.4~927.6 ng/g |

| 2007年3月 | 安徽段 | 7种重金属 | ICP-AES | 均值:0.173~114.79 mg/kg |

| 2006年4月 | 安徽段 | 10种重金属 | ICP-MS | 均值:0.141~866 μg/g |

| 有机碳 | / | 0.20%~1.06% | ||

| 注:*见参考文献13 | ||||

2.2.2 地表水及地下水污染状况

地表水主要包括江河水、湖沼水等,地表水及降水通过下渗至土层和岩石空隙可成为地下水。由于地表水流动性较大,污染物可发生迁移、转化,通过灌溉回渗将污染组分带入地下水中。地下水流动相对缓慢,一旦受到污染需较长时间才能恢复,因此对地表水及地下水的监测极其重要。

2.2.2.1 淮河流域不同段地表水中PTS的研究Feng等[16]对淮河流域(河南段,2007年)OCPs残留的研究结果,根据欧洲和美国水质准则,HCH浓度在安全范围内,DDT会造成不良生物效应,但与沉积物中HCH、DDT基准含量相比,HCH、DDT可能会引起健康风险。郁亚娟等[17]的研究结果显示,淮河(江苏段,2002—2003年)水体的PAHs、OCPs和氯酚等有机污染物对流域人群具有一定的生态健康风险。Wang等[18]评估淮河流域(江苏段)OCPs的生态风险,结果显示,O, P'-DDT,α-硫丹和β-硫丹构成明确的生态的逻辑风险,P,P'-DDT,P,P'-DDD,艾氏剂,环氧七氯和甲氧构成潜在的风险,并且OCPs联合作用导致的生态风险大于单个有机氯农药所引起的。由此可见,不同段地表水中PAHs及OCPs的污染水平对环境生物和人类健康构成了潜在威胁(表 2)。

| 采样时间 | 采样点 | 化合物 | 检测技术 | 检测结果 |

| 2007年 | 河南段 | OCPs | GC-ECD | ΣHCHs: 0.85~12.77 ng/L |

| ΣDDTs: 3.54~33.59 ng/L | ||||

| 2002.7—2003.3 | 江苏段 | 15种OCPs | SPE-GC | ΣHCHs:1.10~7.50 ng/L |

| ΣDDTs:4.45~78.87 ng/L | ||||

| 2002—2003年 | 江苏段 | 33种半挥发性有机物 | / | 18种ECWC/HHCWO 比值大于1 |

| 15种OCPs | ||||

| 2002年 | 江苏段 | 苯系物 | SPE-GC | Σ7.96~12.06 μg/L |

| 酚类 | Σ8.58~14.24 μg/L | |||

| PAHs | Σ8.11~50.83 μg/L | |||

| 邻苯二甲酸盐 | Σ1.17~2.70 μg/L | |||

| 注:ECWC:暴露评价的环境浓度即环境检出最高浓度;HHCWO:化学品的环境限定阈值 | ||||

2.2.2.2 淮河流域不同段地下水的研究

殷素娟等[20]对河南省周口市地下水的水质综合评价为较差至良好级。杨玉华等[21]对安徽省蚌埠市地下水质量综合评价。结果显示蚌埠市浅层孔隙水50%为Ⅳ类水、50%为Ⅴ类水。岩裂隙水66.7%为Ⅱ类水、33.3%为Ⅳ类水。潘恩春等[22]检测到江苏省淮安市淮河流域农村居民饮用水ρ[B(a)P]有一定超标。淮河流域山东段地下水水质总体较差,大部分为Ⅳ类水质[23]。对于地下水的水质综合评价仅限于常规指标,对PTS类污染物关注也较少。

食管癌、胃癌和肝癌是淮河流域地区居民常见的恶性肿瘤。Wang等[24]根据美国EPA累积风险概率(10-6/年)为判定准则评价淮河流域江苏段有机物(PAHs、OCPs等)所引起的健康风险,研究验证了沿淮地区具有高的癌症发病率。微囊藻毒素(microcystin, MCs)具有强有力的肝毒性,在对淮河最大支流—沙颍河沿岸癌症高发区地下水中MCs的研究显示,地下水中最大检出量为0.446 μg/L,对直接饮用地下水的居民造成潜在的健康风险[25]。Liu等[26]研究发现沿淮地区的居民相比长江和太湖区域的居民可能会遭受更高的由金属污染带来的健康风险,提出应多关注江苏省水源区金属污染造成的健康风险在时间和空间上的变化。杨莉霞等[27]对淮河流域某地区地下水(自来水和井水)重金属的污染进行健康风险评价。虽各采样点的风险度未超标,但没有考虑各污染物之间的相互作用等因素而低估了地下水污染物暴露的风险。

3 研究展望近些年来,淮河流域水质综合评价虽有所改善,但Ⅳ类以上水所占比例有上升趋势。沿淮地区高癌症发病率的现象,加上PTS具有致畸致癌致突变及类雌激素的特性,引起了研究学者对PTS的关注。文献表明淮河流域水体已受到PTS的污染,目前研究大多集中于地表水及沉积物中的重金属、PAHs及OCPs。由于地下水、地表水及沉积物关系密切,相互作用,且地下水为淮河流域地区生活饮水的重要水源,因此对淮河流域地下水的研究,特别是PTS构成的健康风险应引起足够的重视。

| [1] | 淮河水利委员会. 流域概况[EB/OL]. (2008-08-15). [2014-04-19]. http://www.hrc.gov.cn/detail?model=00000000000000006575&documentid=13486. |

| [2] | 高磊. 淮河流域典型污染物多介质累积特征与生态风险评价[D]. 上海: 华东师范大学资源与环境科学学院, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2008147108.htm |

| [3] | Wan X, Zhou M, Tao Z, et al. Epidemiologic application of verbal autopsy to investigate the high occurrence of cancer along Huai River Basin, China[J]. Population Health Metrics, 2011, 9(1): 1–9. doi: 10.1186/1478-7954-9-1 |

| [4] | 江桂斌. 持久性有毒污染物的环境化学行为与毒理效应[J]. 毒理学杂志, 2005, 19(3): 179–180. |

| [5] | Li F, Zhang H, Meng X, et al. Contamination by persistent toxic substances in surface sediment of urban rivers in Chaohu City, China[J]. J Environ Sci(China), 2012, 24(11): 1934–41. doi: 10.1016/S1001-0742(11)61033-4 |

| [6] | 水利部淮河水利委员会. 淮河流域及山东半岛水资源评价[R]. 2002-2011年. |

| [7] | 中华人民共和国环境保护部. GB 3838-2002地表水环境质量标准[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002. |

| [8] | 陈国良, 刘玲, 张金良, 等. 淮河干流沉积物中多环芳烃分布特征与生态风险评价[J]. 环境与健康杂志, 2012, 29(6): 555–560. |

| [9] | 罗斌, 刘玲, 张金良, 等. 淮河干流沉积物中重金属含量及分布特征[J]. 环境与健康杂志, 2010, 27(12): 1122–1127. |

| [10] | Feng JL, Zhai MX, Sun JH, et al. Distribution and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediment from the upper reach of Huaihe River, East China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2012, 19(4): 1107–1106. doi: 10.1007/s11356-011-0618-x |

| [11] | Sun J, Feng J, Liu Q, et al. Distribution and sources of organochlorine pesticides (OCPs) in sediments from upper reach of Huaihe River, East China[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 184(1-3): 141–146. doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.08.016 |

| [12] | 彭欢, 杨毅, 刘敏, 等. 淮南-蚌埠段淮河流域沉积物中PAHs的分布及来源辨析[J]. 环境科学, 2010, 31(5): 1192–1197. |

| [13] | 陈孝杨, 黄凯, 严家平, 等. 淮河流域安徽段水系沉积物中多环芳烃的污染性状研究[J]. 生态环境学报, 2010, 19(4): 762–765. |

| [14] | 朱兰保, 盛蒂, 周开胜, 等. 淮河安徽段沉积物中重金属污染及其潜在生态风险评价[J]. 环境与健康杂志, 2007, 24(10): 784–786. doi: 10.3969/j.issn.1001-5914.2007.10.012 |

| [15] | 陈孝杨, 严家平, 贺勇. 淮河流域安徽段水系沉积物中重金属和有机碳的含量研究[J]. 能源环境保护, 2008, 22(6): 24–29. |

| [16] | Feng J, Zhai M, Liu Q, et al. Residues of organochlorine pesticides (OCPs) in upper reach of the Huaihe River, East China[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2011, 74(8): 2252–2259. doi: 10.1016/j.ecoenv.2011.08.001 |

| [17] | 郁亚娟, 郭怀成, 王连生. 淮河(江苏段)水体有机污染物风险评价[J]. 长江流域资源与环境, 2005, 14(6): 740–743. |

| [18] | Wang B, Yu G, Huang J, et al. Tiered aquatic ecological risk assessment of organochlorine pesticides and their mixture in Jiangsu reach of Huaihe River, China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2009, 157(1-4): 29–42. doi: 10.1007/s10661-008-0512-2 |

| [19] | Huang H, Yu Y, Jing L, et al. Semivolatile organic pollutants in water, suspended solids, and surface sediments of the Huaihe River, Jiangsu Section, People's Republic of China[J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2004, 73(2): 339–346. |

| [20] | 殷素娟, 张亚敏, 邵忠瑞. 周口市地下水污染综合防治浅析[J]. 地下水, 2008, 30(4): 50, 126. |

| [21] | 杨玉华. 蚌埠市地下水水质状况及保护对策[J]. 安徽地质, 2007, 17(3): 221–224. |

| [22] | 潘恩春, 许秋瑾, 梁存珍. 淮河下游典型农村饮用水中苯并[J]. 环境科学研究, 2012, 25(9): 1059–1064. |

| [23] | 李肖兰, 吕华. 淮河流域山东段地下水质量评价[J]. 水利经济, 2012, 30(1): 36–39. |

| [24] | Wang B, Yu G, Yu YJ, et al. Health risk assessment of organic pollutants in Jiangsu reach of the Huaihe River, China[J]. Water Sci Technol, 2009, 59(5): 907–916. doi: 10.2166/wst.2009.038 |

| [25] | Tian D, Zheng W, Wei X, et al. Dissolved microcystins in surface and ground waters in regions with high cancer incidence in the Huai River Basin of China[J]. Chemosphere, 2013, 91(7): 1064–1071. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.01.051 |

| [26] | Liu N, Ni T, Xia J, et al. Non-carcinogenic risks induced by metals in drinking source water of Jiangsu Province, China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2011, 177(1-4): 449–456. doi: 10.1007/s10661-010-1646-6 |

| [27] | 杨莉霞, 王琳, 姜朴, 等. 淮河流域某地区地下水污染健康风险评价[J]. 环境化学, 2011, 30(9): 1599–1603. |