2. 南通大学公共卫生学院

世界卫生组织调查表明发展中国家因为饮用了不安全、不卫生的水而引发的各类疾病占8%,联合国要求到2015年将没有享有安全饮水和基本卫生设施的人口比例减半[1]。农村人口占南通市人口一半以上,农村饮水安全对保障农村居民健康、促进农村社会与经济发展意义重大[2]。南通市处于江海交汇处,为全面掌握农村居民饮用水卫生状况,本文通过对南通市2009—2013年农村饮用水水质的监测,了解农村饮用水水质状况变化趋势,为南通市相关部门制订农村改水工作方案提供科学数据。

1 材料和方法 1.1 监测对象调查2009—2013年南通市农村饮用水地区的饮用水卫生监测工作,对农村集中式供水水质状况进行汇总、分析。

1.2 监测指标按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)[3]进行监测,监测指标涉及3个方面共23项:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群)、毒理指标(镉、铬(六价)、铅、砷、汞、氟化物、硝酸盐(以N计))、感官性状和一般化学指标(色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、pH、氯化物、硫酸盐、铁、锰、耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计))。

1.3 数据来源由南通市各县(市、区)疾控中心专业人员分别于枯水期(1—3月)和丰水期(7—9月)采集出厂水和末梢水各1份,送当地疾控中心实验室进行检测,并把检测结果录入中国疾病预防控制信息系统健康危害信息系统,南通市疾病预防控制中心负责数据审核。数据来源于该系统的水专业。

1.4 方法 1.4.1 样品采集及检测方法水样的采集、保存和运输要求以及检测方法按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)[4]进行。

1.4.2 结果判定按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)[3]要求,分析的23项水质指标中任何1项指标不符合标准限值要求即判定该水样不合格。

1.4.3 质量控制水样采集人员、检验人员均统一进行培训,统一技术标准,严格按照操作规范执行,实验室均获得计量认证资格;水质检验设置平行样,每批样品均做空白对照;各个疾控中心实验室均采用实验室内部质量控制措施、建立数据审核制度;数据统计上报人员经省、市两级疾控中心培训。

1.4.4 统计处理方法应用SPSS 19.0统计软件进行统计学处理,率的比较应用χ2检验,检验水准α=0.05。

2 结果 2.1 2009—2013年饮用水人口覆盖状况本次调查2009—2013年涉及人口分别为630.4万人、644.5万人、653.5万人、666.5万人、658.2万人,2009—2013年以地面水为饮用水源的人口占农村总人口比例呈逐年上升趋势(表 1)。2009—2013年共采集南通农村集中式供水水样分别为524、544、544、496、428份,不同年份集中式供水水质合格率依次为61.45%、68.20%、74.63%、80.04%、87.62%,集中式供水水质合格率逐年增高。

| 时间(年) | 总人口数(人) | 地面水源 | 地下水源 | ||

| 覆盖人口数(人) | 构成比(%) | 覆盖人口数(人) | 构成比(%) | ||

| 2009 | 6 303 626 | 2 281 055 | 36.19 | 4 022 571 | 63.81 |

| 2010 | 6 445 473 | 2 988 017 | 46.36 | 3 457 456 | 53.64 |

| 2011 | 6 534 812 | 3 457 401 | 52.91 | 3 077 411 | 47.09 |

| 2012 | 6 664 658 | 4 197 075 | 62.98 | 2 467 586 | 37.02 |

| 2013 | 6 581 905 | 5 403 025 | 82.09 | 1 178 880 | 17.91 |

2.2 2009—2013年不同水期水质状况

2009—2013年采集枯水期水样分别为262、272、272、248、214份,不同年份枯水期水质合格率依次为67.56%,69.50%,75.40%,81.50%,79.90%,枯水期水质合格率逐年增高(趋势χ2=17.77,P<0.05)。2009—2013年采集丰水期水样分别为262、272、272、248、214份,不同年份丰水期水质合格率依次为55.34%、66.90%、73.90%、78.60%、95.30%,丰水期水质合格率逐年增高(趋势χ2=100.78,P<0.05)。其中2009—2012年枯水期与丰水期水样合格率差异无统计学意义(χ2值分别为2.450、0.415、0.155、0.618,P>0.05),2013年枯水期与丰水期水样合格率差异有统计学意义(χ2= 23.451,P <0.05;表 2)。

| 时间(年) | 枯水期 | 丰水期 | ||||

| 水样数(份) | 合格数(份) | 合格率(%) | 水样数(份) | 合格数(份) | 合格率(%) | |

| 2009 | 262 | 177 | 67.56 | 262 | 145 | 55.34 |

| 2010 | 272 | 189 | 69.50 | 272 | 182 | 66.90 |

| 2011 | 272 | 205 | 75.40 | 272 | 201 | 73.90 |

| 2012 | 248 | 202 | 81.50 | 248 | 195 | 78.60 |

| 2013 | 214 | 171 | 79.90 | 214 | 204 | 95.30 |

2.3 2009—2013年不同水样类型的水质合格情况

2009—2013年采集出厂水262、272、264、238、214份,出厂水合格率依次为62.21%、66.91%、76.14%、80.67%、87.85%,出厂水合格率逐渐增高(趋势χ2=52.96,P<0.05);采集末梢水262、272、280、258、214份,末梢水合格率依次为60.69%、68.01%、73.21%、79.46%、87.38%,末梢水合格率逐年增高(趋势χ2=51.41,P<0.05;表 3)。

| 时间(年) | 出厂水 | 末梢水 | ||||

| 水样数(份) | 合格数(份) | 合格率(%) | 水样数(份) | 合格数(份) | 合格率(%) | |

| 2009 | 262 | 163 | 62.21 | 262 | 159 | 60.69 |

| 2010 | 272 | 182 | 66.91 | 272 | 185 | 68.01 |

| 2011 | 264 | 201 | 76.14 | 280 | 205 | 73.21 |

| 2012 | 238 | 192 | 80.67 | 258 | 205 | 79.46 |

| 2013 | 214 | 188 | 87.85 | 214 | 187 | 87.38 |

2.4 2009—2013年不同水源类型水样合格率的比较

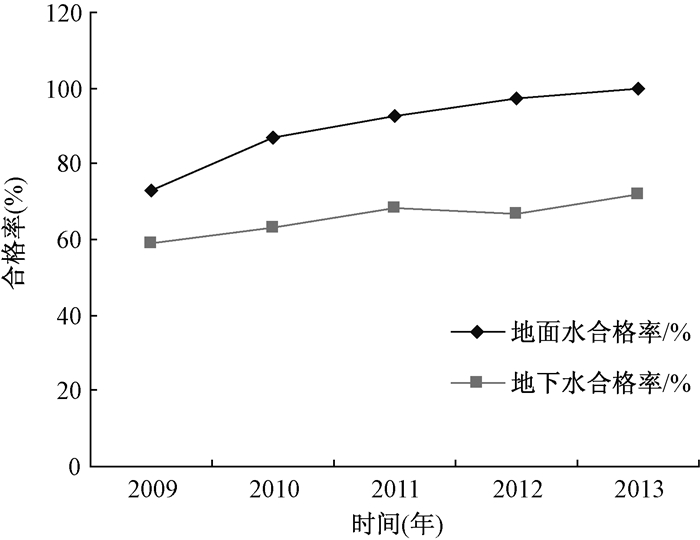

2009—2013年共采集以地面水为水源的水样分别为100、116、144、216、240份,水样合格率分别为73.00%、87.07%、92.36%、97.22%、100.00%,合格率逐年增高(趋势χ2= 217.13,P<0.05);采集以地下水为水源的水样分别为424、428、400、280、188份,水样合格率分别为58.73%、63.10%、68.30%、66.80%、71.80%,合格率逐年增高(趋势χ2=16.33,P<0.05)。2009—2013年以地面水和以地下水为水源的水质合格率差异有统计学意义(χ2值分别为6.959、24.208、32.513、70.706、77.222,P <0.05)。5年来以地面水为水源的水质合格率为92.77%,以地下水为水源的水质合格率为65.35%,经检验差异有统计学意义(χ2=217.22,P<0.05;图 1)。

|

| 图 1 以地面水和地下水为水源的水质合格率变化趋势图 |

2.5 2009—2013年不同地区水质合格率的比较

2009—2013年A区水质合格率分别为91.25%、94.32%、95.83%、92.86%、100%;B县水质合格率分别为43.75%、51.25%、48.86%、53.33%、70.19%;C市水质合格率分别为36.67%、46.88%、61.61%、96.67%、96.43%;D市水质合格率分别为72.50%、72.50%、81.25%、75%、100%;E县水质合格率分别为82.50%、80.00%、81.25%、67.50%、75.00%;F市水质合格率分别为54.76%、73.86%、81.82%、97.73%、100%。B县、C市、F市5年来水质合格率的趋势在逐渐好转(趋势χ2值分别为11.87、93.79、80.93,P <0.05)。不同地区每年水质合格率也不同(χ2值分别为92.358、72.235、69.794、87.019、71.419,P <0.05),5年来A区、B县、C市、D市、E县、F市水质总合格率分别为94.65%、54.30%、59.87%、76.49%、77.25%、82.52%,经检验差异有统计学意义(χ2=252.73,P<0.05;表 4)。

| 时间(年) | A区 | B县 | C市 | D市 | E县 | F市 | ||||||

| 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | |

| 2009 | 80 | 91.25 | 80 | 43.75 | 120 | 36.67 | 80 | 72.50 | 80 | 82.50 | 84 | 54.76 |

| 2010 | 88 | 94.32 | 80 | 51.25 | 128 | 46.88 | 80 | 72.50 | 80 | 80.00 | 88 | 73.86 |

| 2011 | 96 | 95.83 | 88 | 48.86 | 112 | 61.61 | 80 | 81.25 | 80 | 81.25 | 88 | 81.82 |

| 2012 | 98 | 92.86 | 90 | 53.33 | 60 | 96.67 | 80 | 75.00 | 80 | 67.50 | 88 | 97.73 |

| 2013 | 68 | 100.00 | 104 | 70.19 | 56 | 96.43 | 16 | 100.00 | 80 | 75.00 | 104 | 100.00 |

| 合计 | 430 | 94.65 | 442 | 54.30 | 476 | 59.87 | 336 | 76.49 | 400 | 77.25 | 452 | 82.52 |

2.6 2009—2013年饮用水水质变化情况

5年共检测2 536份水样,合格1 871份,合格率为73.78%,23项检测指标除氨氮和氯化物外其余指标合格率均在90%以上。5年氯化物的合格率分别为87.60%、88.97%、90.07%、93.95%、95.09%;氨氮的合格率分别为82.63%、81.99%、89.52%、91.73%、95.56%。2009年影响合格率的指标主要为总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、铁、氯化物、氨氮,2010和2011年主要为氯化物和氨氮,2012年为铁、氯化物、氨氮,2013年为铁。

| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||

| 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | 总份数(份) | 合格率(%) | |

| 总大肠菌群 | 524 | 93.70 | 544 | 96.32 | 544 | 96.69 | 496 | 98.19 | 428 | 99.53 |

| 耐热大肠菌群 | 524 | 95.42 | 544 | 96.88 | 544 | 98.53 | 496 | 98.39 | 428 | 99.53 |

| 菌落总数 | 524 | 94.66 | 544 | 96.14 | 544 | 96.32 | 496 | 98.19 | 428 | 99.53 |

| 色度 | 524 | 97.71 | 544 | 97.98 | 544 | 98.53 | 496 | 98.99 | 428 | 99.77 |

| 浑浊度 | 524 | 94.47 | 544 | 96.88 | 544 | 96.32 | 496 | 96.98 | 428 | 99.77 |

| 臭和味 | 524 | 99.24 | 544 | 100.00 | 544 | 100.00 | 496 | 99.80 | 428 | 100.00 |

| 肉眼可见物 | 524 | 97.52 | 544 | 99.63 | 544 | 99.82 | 496 | 99.80 | 428 | 100.00 |

| 铁 | 524 | 92.37 | 544 | 96.51 | 544 | 96.32 | 496 | 94.76 | 428 | 94.63 |

| 锰 | 524 | 99.62 | 544 | 99.63 | 544 | 99.45 | 496 | 99.60 | 428 | 99.77 |

| 氯化物 | 524 | 87.60 | 544 | 88.97 | 544 | 90.07 | 496 | 93.95 | 428 | 95.09 |

| 硫酸盐 | 524 | 100.00 | 544 | 100.00 | 544 | 100.00 | 496 | 99.60 | 428 | 100.00 |

| 溶解性总固体 | 524 | 99.05 | 544 | 99.45 | 544 | 99.08 | 496 | 99.60 | 428 | 100.00 |

| 总硬度 | 524 | 98.47 | 544 | 99.63 | 544 | 98.53 | 496 | 97.98 | 428 | 99.53 |

| 耗氧量 | 524 | 99.24 | 544 | 99.45 | 544 | 99.08 | 496 | 100.00 | 428 | 100.00 |

| 氨氮 | 524 | 82.63 | 544 | 81.99 | 544 | 89.52 | 496 | 91.73 | 428 | 95.56 |

3 讨论

本次调查结果显示,以地面水为饮用水源的人口占农村总人口比例由2009的36.19%提高到2013年的82.09%。这与南通市市政府重视农村居民饮水安全,逐步改造更新或关停中小规模农村水厂有关,中小规模农村水厂主要为地下水厂,改造成以长江水为水源的区域供水,使得农村水质逐年好转。5年来枯水期水质与丰水期水质总体差异无统计学意义,但2013年丰水期水质(95.30%)优于枯水期水质(84.62%),主要与南通市下半年大力推进区域供水工程,关停小型水厂67座有关。

以地面水为水源的水质合格率(92.77%)显著高于以地下水为水源的水质合格率(65.35%),原因是地面水主要为长江水,水量相对稳定水质有保障,经过沉淀、过滤、消毒等处理工艺后,水质合格率较高。地下水水样合格率低的原因为:① 农村水厂管网老化,半数以上为上世纪80年代的管网,消毒处理工艺过程不完全,加之有些水源周围有农田、污水沟、厕所和牲畜圈等,可能受到人畜粪便污染导致菌落总数、大肠菌群等指标超标。② 水厂设施老化,资金投入不足,一些以地下水为水源的水未经净化处理而直供用户,而导致铁、氨氮超标。③ 南通滨江临海的地质构造导致地下水氨氮、氯化物、铁含量较高,净化处理可以降低铁、氨氮含量,而氯化物含量则不易降至正常水平。④ 水厂负责人的卫生意识和守法意识不强,大部分以地下水为水源的水厂虽有消毒设施但不正常使用,导致合格率较低。建议:① 南通市政府应加强水源保护和水污染防治,确保饮用水安全,拆除水源点周围的牲畜圈、厕所等污染源,新选水源一定要远离人蓄粪便、化学肥料、杀虫剂污染场所[5]。② 加大对农村水厂的改造力度,对老化的管道进行更换,增加消毒设施、规范饮用水处理流程,同时加快推进以长江水为水源的供水覆盖区域。③ 卫生部门应增加现场指导频次,加大监测力度,强化企业生产安全达标意识,同时需要重点对改水改厕、管理垃圾粪便和改造环境卫生进行科学规划[6]。

通过不同地区水质合格率的比较显示:2009—2010年A区的水质最好,合格率为94.65%,B县、C市水质相对较差,为54.30%和59.87%。分析原因:① 与其本身的地貌地质有关。水文、地质资料显示:B县濒临黄海,海岸线较长,地质结构不一样,以淤泥质粉砂或粉砂质淤泥为主的海相沉积在B县、C市普遍存在,该地层水的水质普遍较差。② 从2009年起,A区正式撤市变区,隶属于南通的一个区,政府加大对A区的改水力度,区域供水逐步覆盖A区,B县离南通较远,经济发展水平相对较低,改水管线铺设工作进展较慢。B县、C市、F市的水质正在逐年好转,这与政府在这三个地方全面推进区域供水和饮水安全工程建设有关。因此政府应进一步推进和完善区域供水和饮水安全工程建设,逐步关停中小规模农村水厂,卫生监督部门加强经常性卫生监督工作,发现问题及时要求相关单位进行整改,对限期达不到整改要求的采取关停并转等措施。

最近5年来氨氮、氯化物的合格率较低,共同原因与本身地质地貌有关,海相沉积中氯化物较高,有机物含量较多从而导致氯化物、氨氮超标。另外氨氮超标的原因还有:① 牲畜粪便未经处理排放,农药化肥的不合理使用等造成藻类及其他生物异常繁殖使地表水水质恶化,通过地表水或土壤水的下渗导致地下水污染。② 生活污水未经净化,含氮、磷、硫、致病细菌较多,可以造成表面水域的富营养化和污染[7]。建议采用生物法预处理技术解决饮用水中氨氮问题[8],不断提高安全饮水覆盖率,同时继续加大对饮用水监测的资金投入,实行项目管理,疾控中心应利用现有监测网络,继续做好南通市饮水安全监测预警分析工作,并将此项工作拓展到县(市、区),尽最大可能降低饮水污染事件及水性疾病的发生率。

| [1] | 谢许情, 吴金星, 章英. 2009-2011年南昌市农村生活饮用水卫生状况分析[J]. 环境卫生学杂志, 2012, 2(4): 170–173. |

| [2] | 国务院关于印发国家环境保护"十二·五"规划的通知, 国发[2011]42号. |

| [3] | 中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. GB 5749-2006生活饮用水卫生标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007. |

| [4] | 中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 5750-2006生活饮用水标准检验方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007. |

| [5] | 吴运凤. 2009-2011年贵州省剑河县农村饮用水水质监测结果[J]. 中华地方病学杂志, 2013, 32(5): 523–525. |

| [6] | 王振刚. 农村环境卫生展望[J]. 环境与健康杂志, 2002, 19(1): 9–10. |

| [7] | 于海, 张建新, 刘晓华, 等. 通辽市城镇饮用水水源地氨氮超标的问题分析[J]. 内蒙古民族大学学报, 2009, 15(2): 78–79. |

| [8] | 叶辉, 许建华. 饮用水中的氨氮问题[J]. 中国给水排水, 2000, 16(11): 31–34. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2000.11.008 |